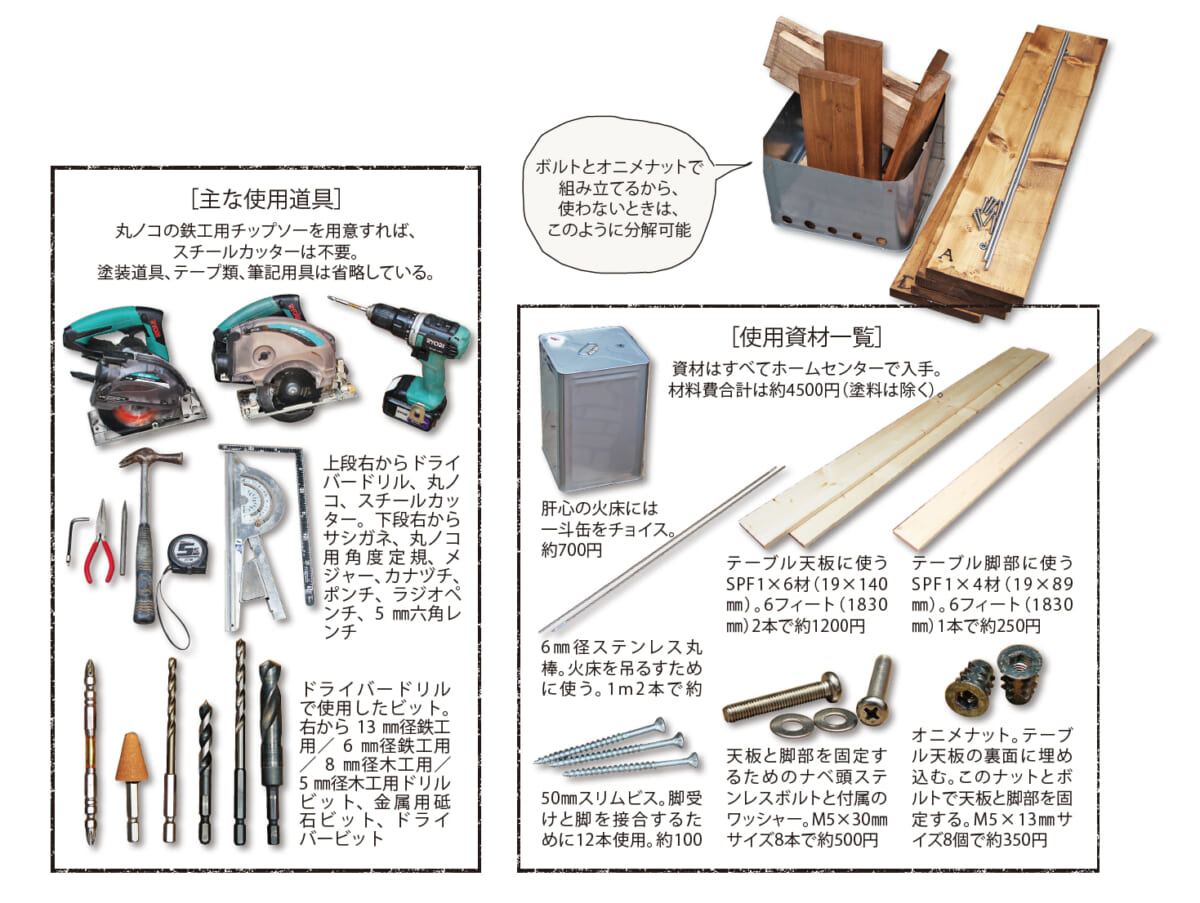

自分なりのアイデアで、オリジナル焚き火アイテム作りに挑戦してみよう。編集部が構想したのは、焚き火台とテーブルが一体になった焚き火テーブル。身近な資材を使って、できるだけ簡単に作るのがコンセプトだ。

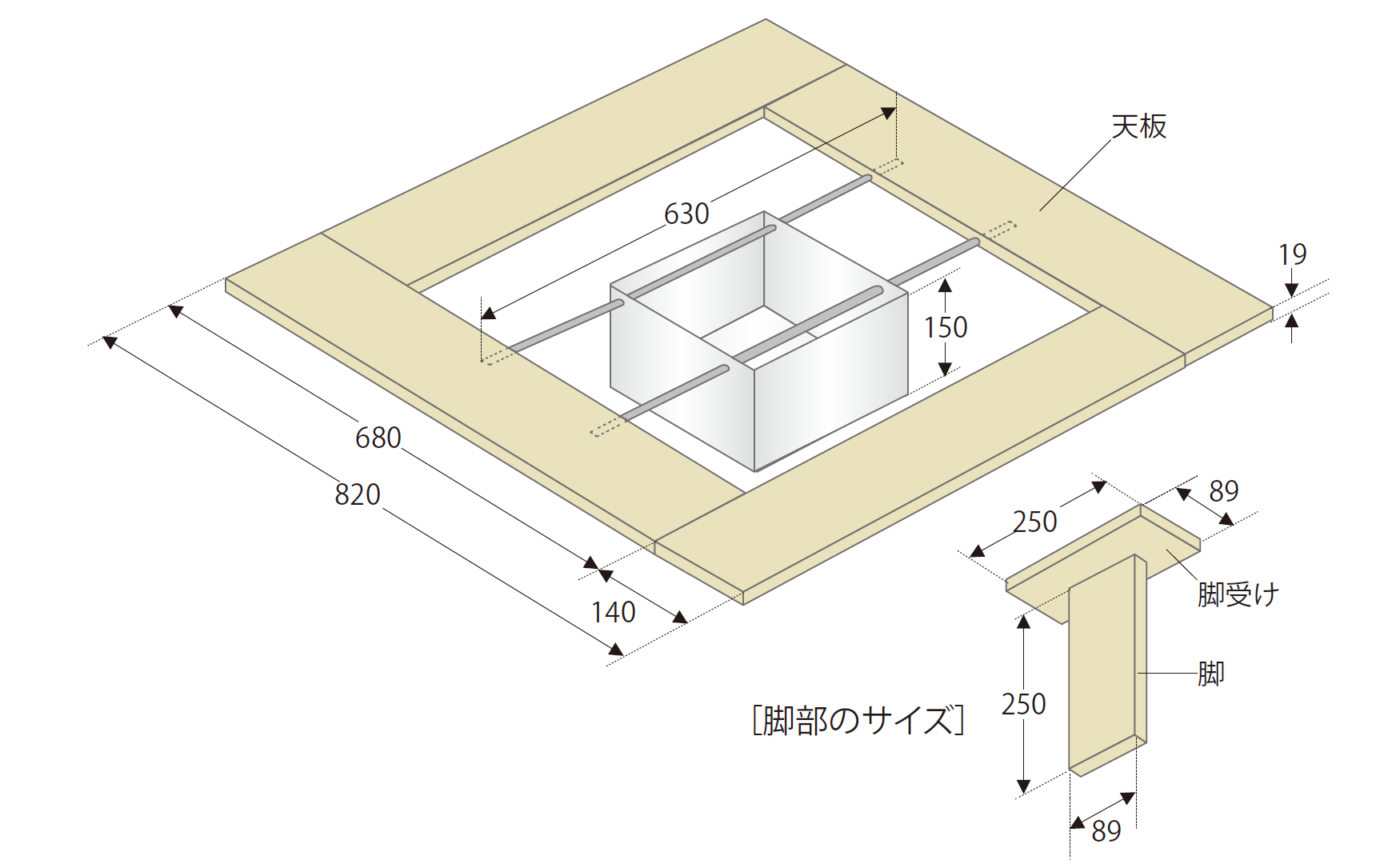

[天板と火床のサイズ]*単位はmm

STEP1 火床を作る

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

01 一斗缶をカットするための線を引く。火床の深さを150mmに設定したが、これは使用する燃料(薪や炭)のサイズに応じて変わるはず 02 スチールカッター(または鉄工用チップソーをつけた丸ノコ)で一斗缶をカットする(切り粉が飛ぶので防護メガネが必須) 03 一斗缶のカット完了 04 一斗缶の側面に穴をあける位置を記す。上部の両端付近にはステンレス丸棒を通すための穴を、下部には吸気のための穴をあける 05 穴をあける位置をポンチでへこませる。これでドリルビットがすべりにくくなる 06 13mm径鉄工用ドリルで吸気穴をあける 07 6mm径鉄工用ドリルでステンレス丸棒を通すための穴をあける 08 穴があいたが、バリがひどい 09 大きなバリはラジオペンチなどで取り除く 10 ドライバードリルに金属用砥石ビットをつけ、研磨してバリを取る 11 一斗缶の切り口も研磨する 12 穴がひと回り大きくなったが、きれいに整った 13 ステンレス丸棒をスチールカッターで使用サイズにカットする 14 火床の穴にステンレス丸棒を通す

STEP2 テーブルを作る

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

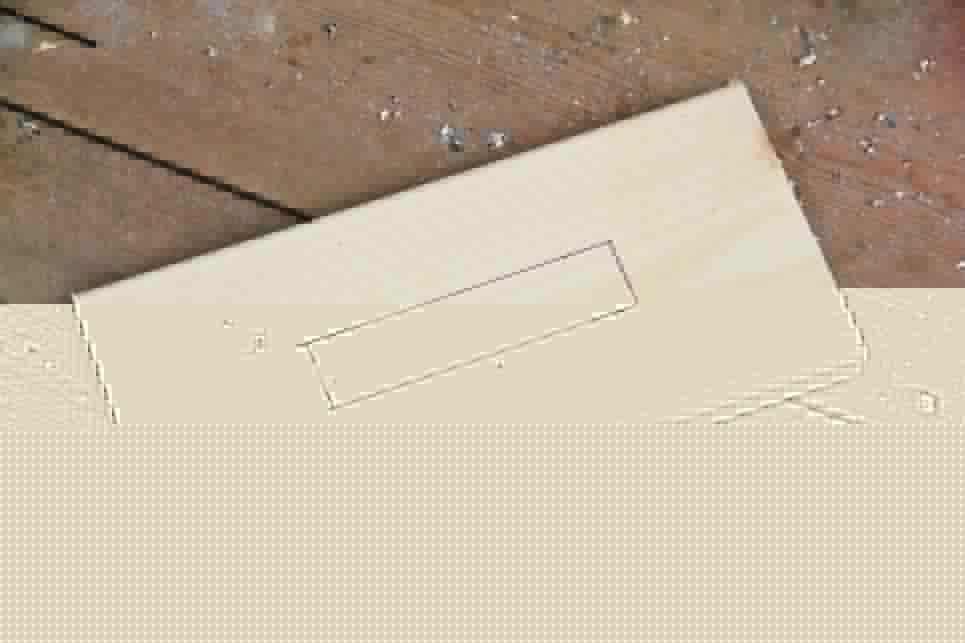

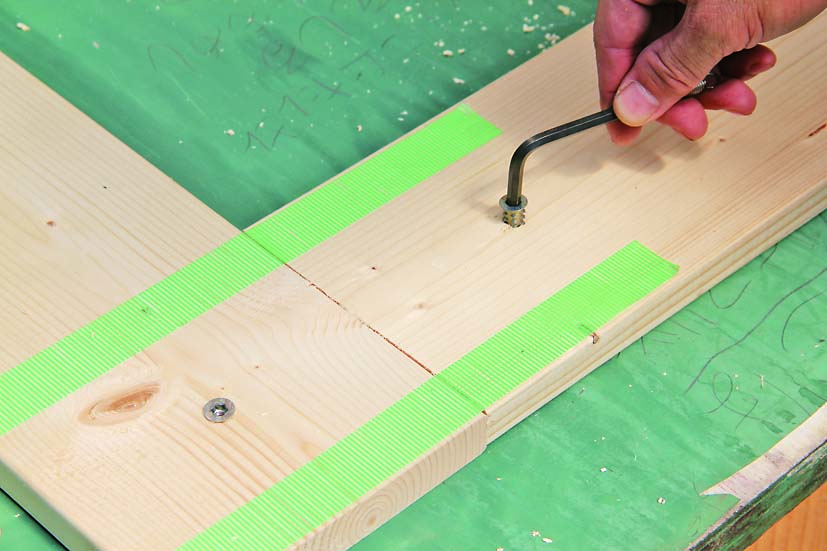

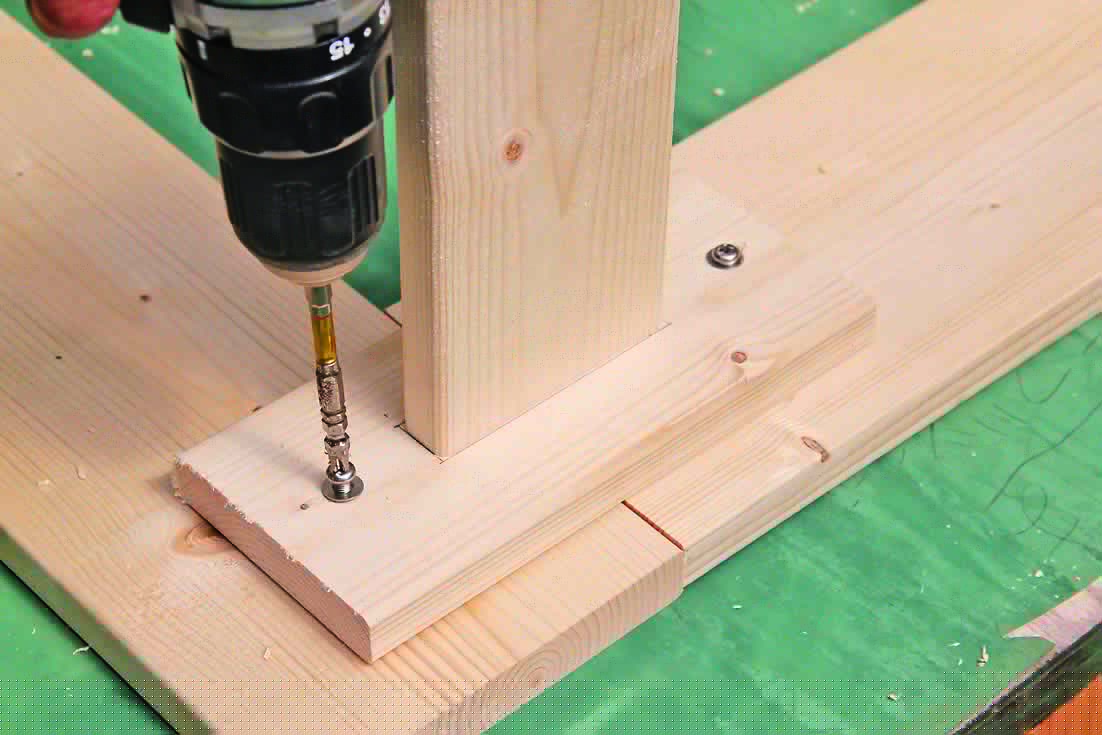

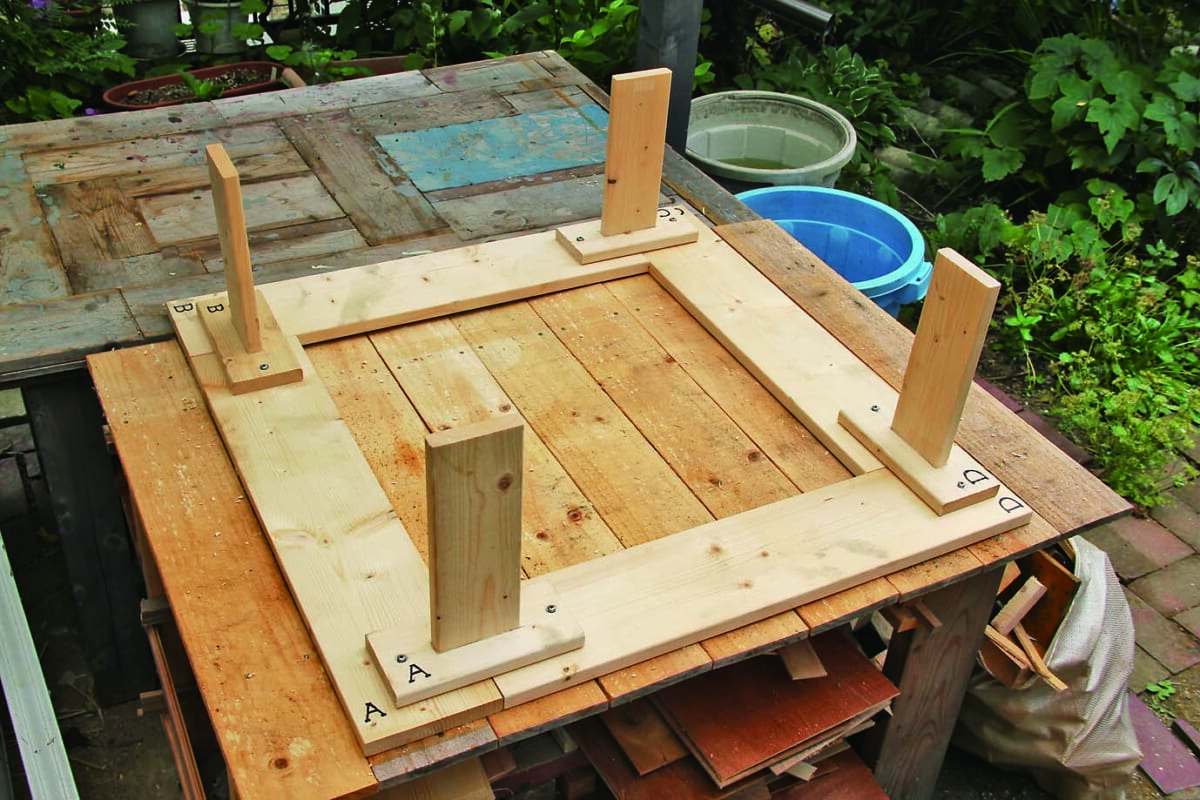

01 1×6材を天板サイズにカットする。直角に設定した角度定規に丸ノコを沿わせれば、きれいにカットできる 02 天板の材料がそろった 03 同様にして脚の材料を切り出す 04 脚受けの中心に、脚を接合する位置を記す 05 脚受けと脚を50mmスリムビス3本で接合 06 同じものを4つ作る 07 隣り合う天板をすき間なく並べる。クランプやハタガネがあれば、材をぴたりと合わせたまま保持できるが、なければテープなどで仮留めしてもいい 08 天板の接ぎ目に脚受けの中心を合わせて、脚を立てる 09 脚受けにボルト穴(5mm径=使用ボルトのサイズ)をあける。天板裏面にも少しドリル跡が残るようにする 10-1 天板裏面に残ったドリル跡に合わせて、オニメナット用の下穴(8mm径=使用するオニメナットの指定サイズ)をあける。穴が貫通しないよう、オニメナットの長さに合わせてビットにテープを張っておく 10-2 天板裏面に残ったドリル跡に合わせて、オニメナット用の下穴(8mm径=使用するオニメナットの指定サイズ)をあける。穴が貫通しないよう、オニメナットの長さに合わせてビットにテープを張っておく 11 六角レンチでオニメナットを下穴にねじ込む 12 天板裏面にオニメナットを埋め込んだ。ここでオニメナットをしっかり固定しないと、テーブルを組み立てたときにぐらつくので要注意 13 ワッシャーつきのボルトを脚受けの穴に通し、オニメナットに固定する 14 4本の脚部を固定したら、分解しても同じ状態で組み立てられるよう、合い印を記しておく 15 テーブルの完成

STEP3 火床とテーブルを組み合わせる

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

01 天板にステンレス丸棒を載せ、火床の位置を決める 02 位置を決めたら、天板側面にステンレス丸棒を差し込むための穴をあける。8mm径ドリルを使用 03 いったんテーブルを分解し、天板側面にステンレス丸棒を差し込んで再び組み立てる。これで焚き火テーブルの形になった 04 SPF材を野外で使用する場合は塗装が必須。再び分解し、塗装して組み直す。使用塗料はキシラデコールのウォールナット

さっそく焚き火~♪

使い心地は良好。あまり炎を大きくすると天板に燃え移らないか心配になってしまうので、ほどほどで楽しみたい。数時間使っても、一斗缶の外側にあるステンレス丸棒はさほど熱くならなかった。それに火床の一斗缶も意外と早く冷め、片づけるために長時間待たずに済んだ

使い心地は良好。あまり炎を大きくすると天板に燃え移らないか心配になってしまうので、ほどほどで楽しみたい。数時間使っても、一斗缶の外側にあるステンレス丸棒はさほど熱くならなかった。それに火床の一斗缶も意外と早く冷め、片づけるために長時間待たずに済んだ

バーベキューにもグッド!

もちろん炭火でバーベキューも楽しめる。もし炭専用で使うなら、火床をもっと浅くしたほうがいいかもしれない。ちなみに一斗缶には25cm角のバーベキュー網がジャストフィットだ

もちろん炭火でバーベキューも楽しめる。もし炭専用で使うなら、火床をもっと浅くしたほうがいいかもしれない。ちなみに一斗缶には25cm角のバーベキュー網がジャストフィットだ