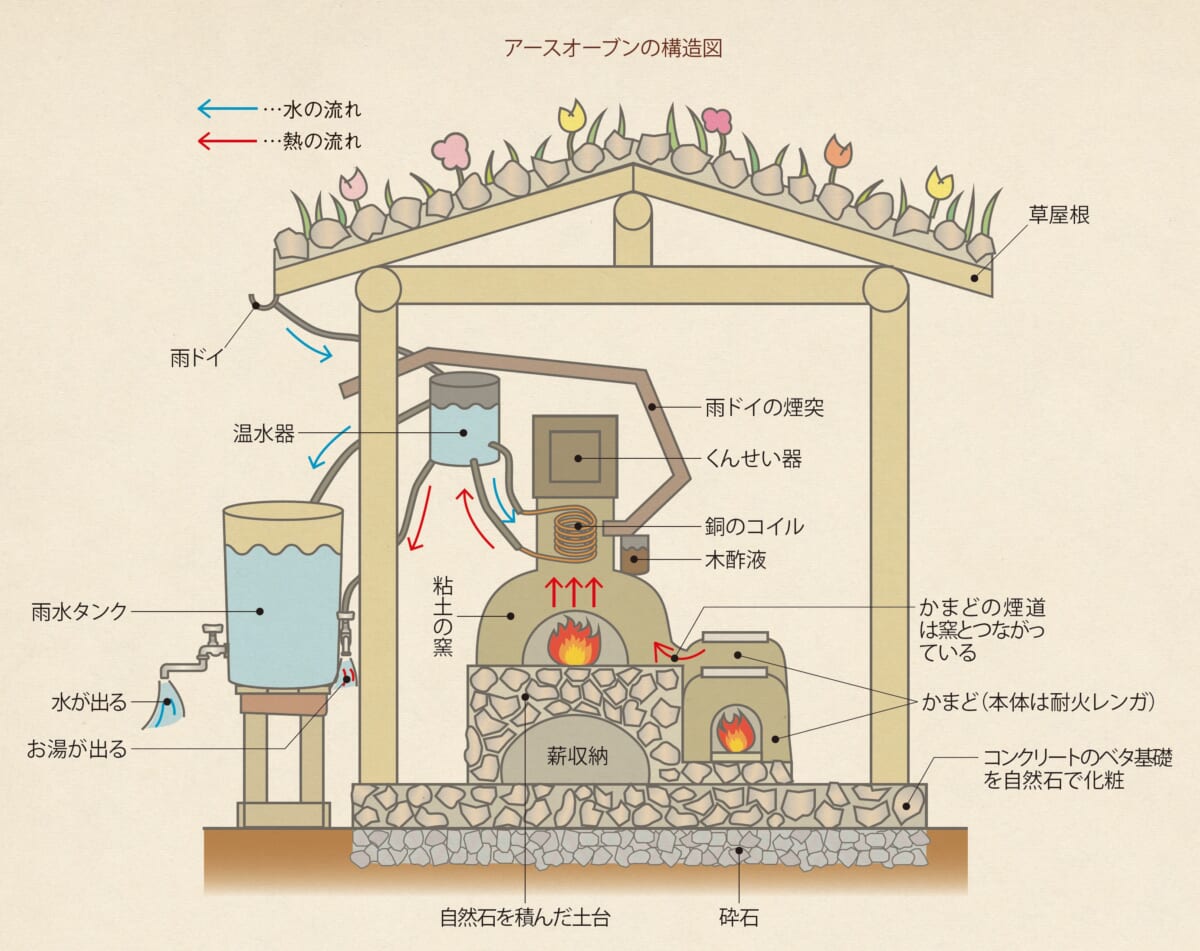

不思議なフォルムのアースオーブンは窯とかまどの一体型。材料のほとんどは自然素材で、資源を無駄にしないアイデアが詰まっている

不思議なフォルムのアースオーブンは窯とかまどの一体型。材料のほとんどは自然素材で、資源を無駄にしないアイデアが詰まっている

<DATA>

Uさん(62歳、宿泊業)

DIY歴…30年

製作期間…約1年

製作費用…約11万円

窯本体は粘土で基本の形を作り、その上から藁を混ぜた粘土を塗り重ねた二層で形成。丸みを帯びた有機的なデザインは、生命力を感じさせる

窯本体は粘土で基本の形を作り、その上から藁を混ぜた粘土を塗り重ねた二層で形成。丸みを帯びた有機的なデザインは、生命力を感じさせる

横から見たアースオーブン。粘土で作るためレンガなどに比べ、デザインの自由度が高い。家を背負って歩くスローなライフスタイルの象徴=かたつむりをイメージし、粘土を張りつけていった

横から見たアースオーブン。粘土で作るためレンガなどに比べ、デザインの自由度が高い。家を背負って歩くスローなライフスタイルの象徴=かたつむりをイメージし、粘土を張りつけていった

まるで縄文時代の土器を思わせる、丸みを帯びた不思議なフォルムの窯。これは安曇野でパーマカルチャー塾を主宰するUさんとその仲間たちが作った、その名もアースオーブン(土窯)。ほぼ地元の自然素材を利用して作ったこの窯は、見た目のインパクトだけでなく、森のシステムキッチンともいえる多彩な機能を持った驚きの作品だ。

粘土で作られたメイン窯ではピザはもちろん、パンやダッチオーブンを使った調理が可能。窯右側は2口のかまどになっており、羽釜を載せれば炊き立てご飯や蒸し料理を楽しめる。さらに煙突の上にペール缶で作った燻製器を設置すれば、調理の際に出た煙で燻製までできちゃうのだ。しかし驚くなかれ。これだけで終わらないのがUさんたちのすごいところ!

煙突内部には銅のコイルを設置し、窯背面に設置したペール缶の雨水タンクとホースで連結。これにより、コイルに蓄えられたオーブン使用時の余熱がホースを伝って雨水タンクを温め、お湯を作る温水器が完成。

さらに窯の煙突横からは雨ドイを利用した長い煙突を回し、冷えた煙から木酢液を抽出。草屋根からろ過されて集まった雨水は、窯の側面に作った流しから利用可能…とまったく無駄がない。

「人が集い、資源が回り、火も回る。色んなものが循環していくから、みんなで“ぐるぐるぐりる”と名づけました」(Uさん)

人と自然が調和して、輪になって踊るように素敵なハーモニーを生み出す。そんな大地の窯が完成した。

窯の背面は鍋や窯などを設置する棚。屋根を支える丸太の柱は、チェンソーを使って切り出して、自ら皮むきしたものを使用。各パーツは軸組み工法で組み立てた

窯の背面は鍋や窯などを設置する棚。屋根を支える丸太の柱は、チェンソーを使って切り出して、自ら皮むきしたものを使用。各パーツは軸組み工法で組み立てた

棚に収納された使い込まれた調理器具。下のバケツは薪や炭の火消しツボとして利用

棚に収納された使い込まれた調理器具。下のバケツは薪や炭の火消しツボとして利用

草屋根は合板の上にルーフィングを張り、モルタルと自然石で枠を積み、仕上げに土を入れた。屋根に植えてあるのはハーブやカモミール、苺など

草屋根は合板の上にルーフィングを張り、モルタルと自然石で枠を積み、仕上げに土を入れた。屋根に植えてあるのはハーブやカモミール、苺など

窯の煙突横から雨ドイで別の煙突を引き、煙を冷やして木酢液を取る仕組み

窯の煙突横から雨ドイで別の煙突を引き、煙を冷やして木酢液を取る仕組み

オーブン脇には雨水を溜める樽を設置。雨水は草屋根を通って、ろ過されたものがストックされる

オーブン脇には雨水を溜める樽を設置。雨水は草屋根を通って、ろ過されたものがストックされる

ここまで見せちゃう!これがアースオーブンの製作過程だ!

01 まずはオーブンの屋根を製作。コンクリートでベタ基礎を作り、カラマツの支柱を組み上げて、屋根の下地を設置 02 屋根の下地にはルーフィングを張って、周囲を自然石で囲う 03 屋根に土を載せ、歩く場所を自然石で並べていく。ここにハーブやカモミールなどを移植して、草屋根が完成 04 オーブンの本体を作り始める。まずは土台となる自然石を積み上げてモルタルで固定。下部は薪が収納できるよう半円状の型枠を入れた状態 05 窯と並ぶかまどもあわせて製作。かまど本体は耐火レンガを積んで形を決めていく 06 手順05の外側を粘土で覆うことにより、かまどの形が見えてきた 07 手順04の土台に十和田石を設置。ドーム状の窯を作るため、まずはしめった砂を半円状に盛る 08 手順07で盛った砂の上を覆うように粘土を張って窯を形作っていく。窯は粘土を二層に塗り重ねて成形する。これが一層目 09 さらに粘土と藁を混ぜた団子を作る。これが窯の二層目になる 10 手順09の団子を窯とかまどに張り付けて全体を覆っていく 11 粘土は柔らかいので好きな形にデザインできる。自分だけの面白デザインを作ろう。これで完成! *一部SNSでは表示されません。本サイトではご覧いただけます。

写真◎田里弐裸衣

*掲載データは2012年12月時のものです。