ここからは実際にモルタル造形が作られていく過程とそのノウハウを紹介する。プラスターからレンガがのぞく壁、乱積みされた自然石の壁、枕木ドア&錆びたポスト、代表的な3パターンを製作。

*まずはこちらをチェック。モルタル造形の基礎知識編はコチラ

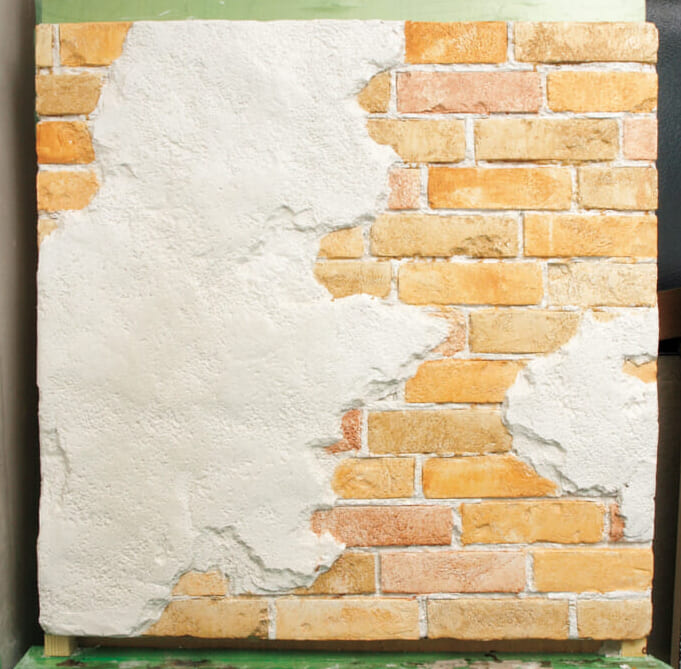

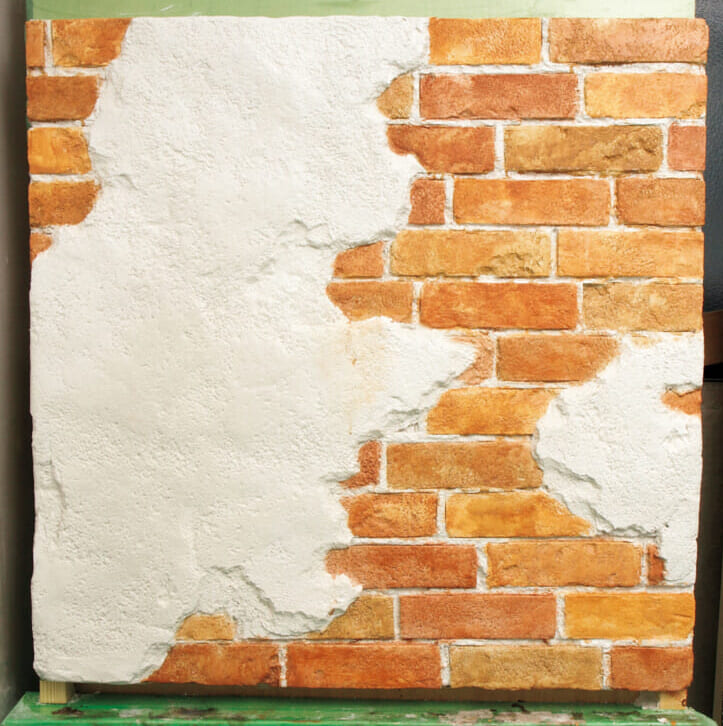

テクニック1 レンガ&プラスター壁

各作業の共通の流れ

<モルタル造形>

- ギルトセメントをかくはんする

- ギルトセメントを薄く(5mm厚)圧着させる

- 造形用にギルトセメントを15mm程度塗り重ねる

- 作りたいものの形をレイアウトする

- デザインを元にカービングする

<エイジング塗装>

- 表面を清掃し、シーラーを塗る

- ベースとなる色の塗装

- ダークな色で全体に陰影を与える

- 乾いたハケと塗料で素材感を出す

- 全体の色調の調整

- クリア塗装で仕上げ

下準備

ギルトセメントと水をあわせて、よく混ぜ合わせる。目安は1袋に対し、5L

ギルトセメントと水をあわせて、よく混ぜ合わせる。目安は1袋に対し、5L

左官ひしゃくやコテ板にのせてダレない程度に水の量を調節しよう

左官ひしゃくやコテ板にのせてダレない程度に水の量を調節しよう

モルタル造形の作業手順

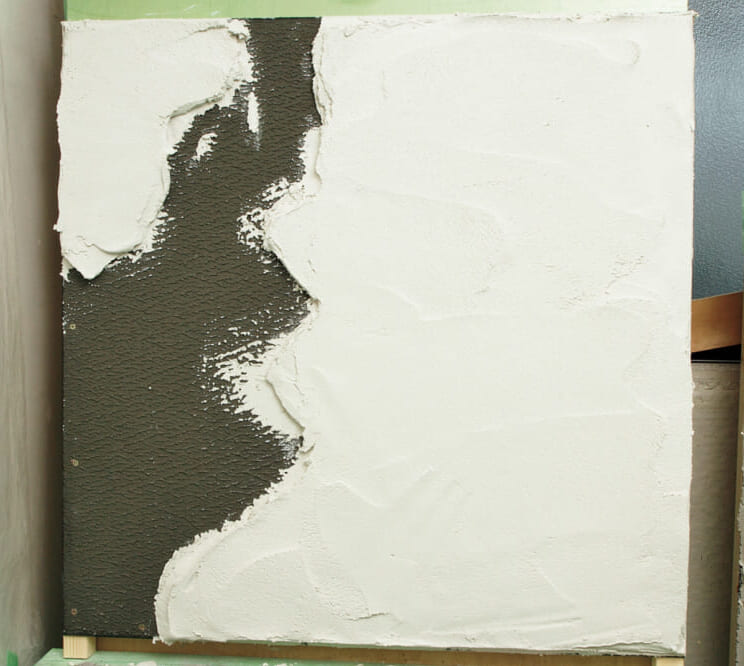

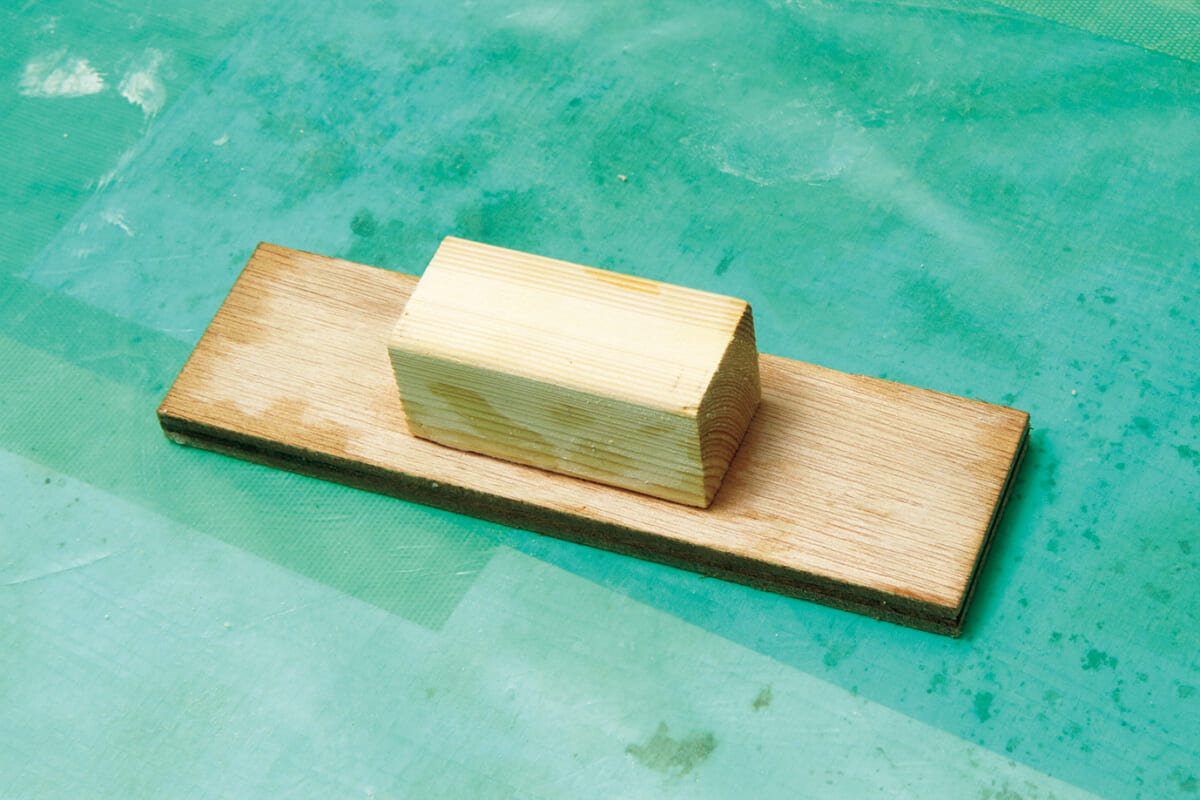

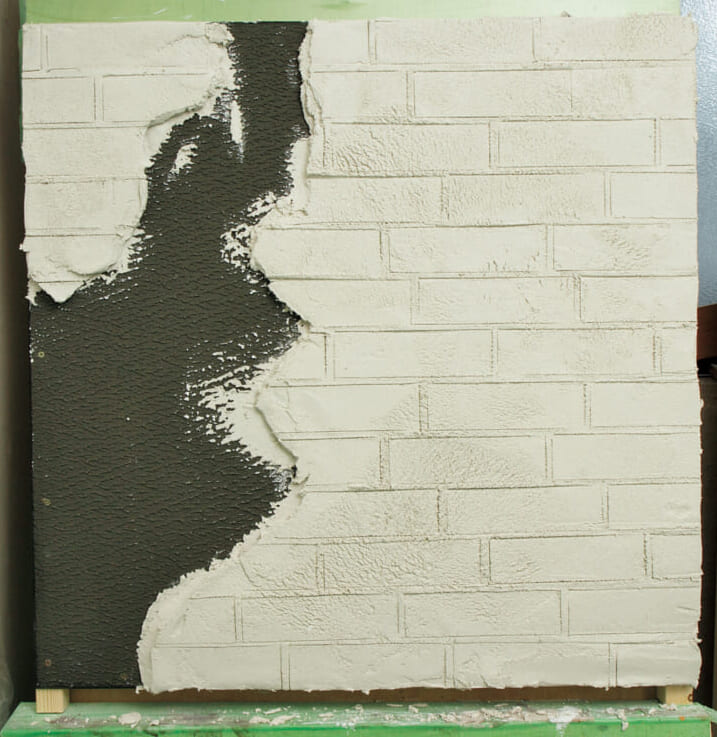

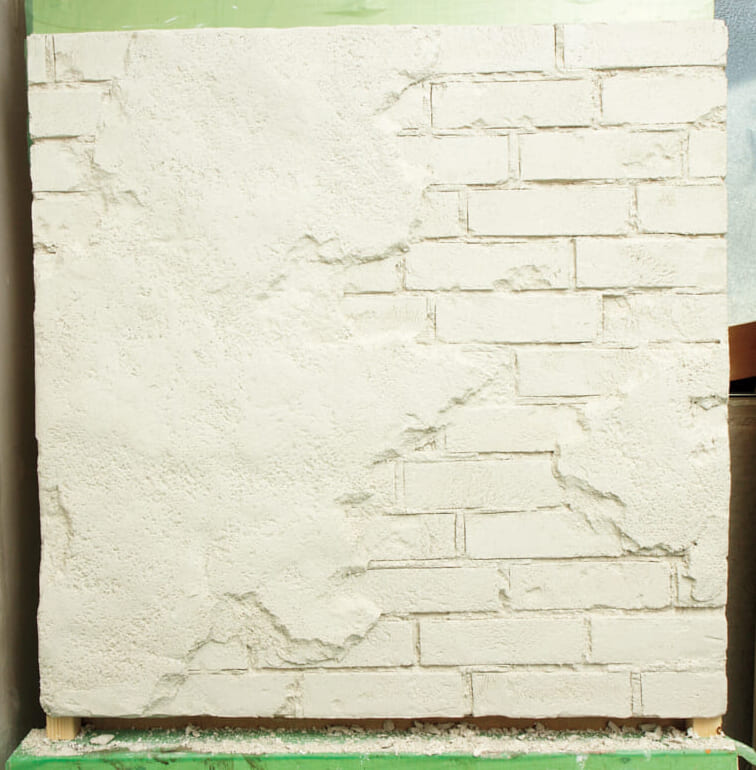

01 今回はラスカットを900mmにカットした練習台を使用。まずはチョークで大体のレイアウトを引く。引いた線はレンガとプラスターの境界線となる 02 手順01で引いたレイアウトにあわせて、下塗りのギルトセメントを厚さ5mmほど塗る。ここでは中塗りゴテを使い、しっかりと下地に食い込むよう押し付けるようにセメントを塗る 03 手順02の上にギルトセメントを15mm程度厚塗りしていく 04 計20mm厚のセメント塗布が完了。これで造形の準備はOK。左側の空白はあとでプラスターを作る部分。ここで少し乾燥させる 05 レンガと同じサイズの型板を端材で作る。実際のレンガにあわせてもいいし、好みのサイズにしてもいい 06 手順05の型板を使って、レンガのレイアウトを千枚通しでつけていく 07 レンガのレイアウトが完成 08 コテやポイントツールで目地をしっかり切り込む 09 コテ尻などを使い、レンガの表面を削り取り、素材感を出す 10 千枚通しを使い、目地をこそげ落としていく。千枚通しを入れて、目地がポロッと落ちてくるくらいまで乾燥させること 11 ハケで目地につまった細かな欠片を落とす 12 さらにコテなどでレンガの欠けなどを表現。実際にレンガを眺めながらリアルな表情を出すのもアリ 13 だいぶレンガの壁らしくなってきた 14 あいていたプラスターの部分にもセメントを詰める。手順02~03と同じく薄塗りしてから厚塗りという流れ。パネル右側のレンガ部分にも、プラスターをはみ出して塗っていく 15 ブラシをあてて細かな穴を入れ、プラスターにも表情をつけていく。ここで少し乾燥させる 16 軍手をつけて表面をなでつけ、表面のノロ成分がなくなり、プラスター表面が風化したような感じにする 17 コテやポイントツールでプラスター部分の角を落とす。経年変化で剥がれたような自然な感じに 18 これでレンガ&プラスターの造形の完成。硬化を2日以上待ってから、塗装作業に移る *一部SNSでは表示されません。本サイトではご覧いただけます。

エイジング塗装の作業手順

19 着色の前までに下準備としてシーラーを塗装しておき、乾燥させておくこと 20 レンガに塗るベースの色を調色しておく。好きな塗料を混ぜ合わせ、好みの色を作ろう。ベースの色はやや明るめに 21 まず全体に霧吹きをかけて、パネルを湿らせる。塗料のノリをよくするためだ 22 ベースとなる明るめの色をハケで着色していく。自分で好みの色を調色しよう 23 ウエスなどで色を自然に広げ、凹凸にもしっかり着色しよう 24 ベースの色味を3種類ほど塗りわけ、レンガ全体の着色完了 25 さらに色を重ねた状態。だんだん立体的になってくる様は、まるで命が吹き込まれていくよう 26 目地の色も細い筆を使って入れていこう 27 全体が乾燥したら汚しをかけて、エイジング塗装をする。全体に霧吹きをかけ、水で薄めたダークな色味を一気に広げていく 28 さらに全体に霧吹きをかけて、ウエスで色を広げ、塗料を凹凸部分にもしっかり馴染ませる 29 手順27~28と同じ要領でプラスター部分にも汚れの色を塗装していく。なおプラスターはベース色の塗装はなし 30 乾燥後、乾いたハケに水で薄めていない塗料をつけて、表面をかするように塗装する。これで凸部分に色が入り、素材感が引き立つ 31 仕上げに汚れた目地やプラスター部分を筆を使って調整 プラスターが剥がれ落ちたレンガの壁が完成! クリアのトップコートをかけるのを忘れずに *一部SNSでは表示されません。本サイトではご覧いただけます。

写真◎佐藤弘樹

*掲載データは2012年12月時ものです。