ビス打ちテクニック編

ビス打ちはドライバードリル、インパクトドライバーのもっとも一般的な作業。両工具のデザインもビス打ちを基本に考えられているのだ。

ビス打ちを極める者は、ビスにもこだわる!

木工に多用されるスリムビス(細ビス、なげしビスとも)。長さは28mm程度から120mm程度まで各種がある。左が錐先付きビス。右が割れ防止機能付きビス、共に長さ40mmのプラス2番

木工に多用されるスリムビス(細ビス、なげしビスとも)。長さは28mm程度から120mm程度まで各種がある。左が錐先付きビス。右が割れ防止機能付きビス、共に長さ40mmのプラス2番

きれいなビス打ちのやり方

01 ビスの頭を材の面と同じか少し沈めて、見た目よくビスを打つための皿取りビットを使う 02 ビス打ちの場所にビスの頭に合わせて皿取りビットで窪みを掘る 03 ように下穴をあける。ビットは2mm径のドリルビット 04 ドライバービットでビスを打つ。真っすぐ打つのがポイント 05 ビス頭が飛び出すことなくきれいに沈んでいる

ビスの斜め打ちのやり方

01 写真のように材に斜めに打つのが斜め打ち。ウッドデッキ作りなどでは必要になるテクニック 02 2mm径のドリルビットでこのような角度で下穴をあける。家具作りではビスが細いので3mm径が多いがビスが太くなるエクステリア作品では3mm径とすることが多い 03 角度が動かないように真っすぐ下穴をあける 04 ビットをプラスドライバービットに交換して、下穴どおりにビスを打ち込む

溝をなめたビスを抜くビット

ビット自体に磁力があり、ビット先端が特殊な形状になっている、溝をなめたビスを抜くビット。左からプラス1番、2番、3番用 ビス頭の溝をなめても溝をなめたビスを抜くビットを使えば、このように抜くことができる

穴あけテクニック編

ドリルビットを使う穴あけテクニック。ここではより正確な穴あけや、ちょっと変わったテクニックを紹介。

ドリルガイドを使った穴あけのやり方

右が木工用ドリルビット、左が金工用ドリルビットだがどちらも木工に使うことができる。径は木工用は0.5mm刻み、金工用は0.1mm刻みが一般的 ドリルガイドのキット。ドリルを材に直角に保つためのベースと5、6、8、10、12mm径のチューブ、センターポンチとセンターポンチ用チューブがセットになっている 01 ベースの左右にあいた小穴に小クギを通せばセンターファインダーとなる。クギが材をまたぐようにベースを置き、クギが材の両側面に当たるようにすると、自動的に材の中心線にガイドの中心が来る 02 センターポンチ用チューブにセンターポンチを差し、ベースに差し込みカナヅチで叩いてドリル位置を決める 03 チューブを使うドリル径のものに入れ替える 04 チューブにドリルビットを差し込めば、真っすぐに穴あけをすることができる

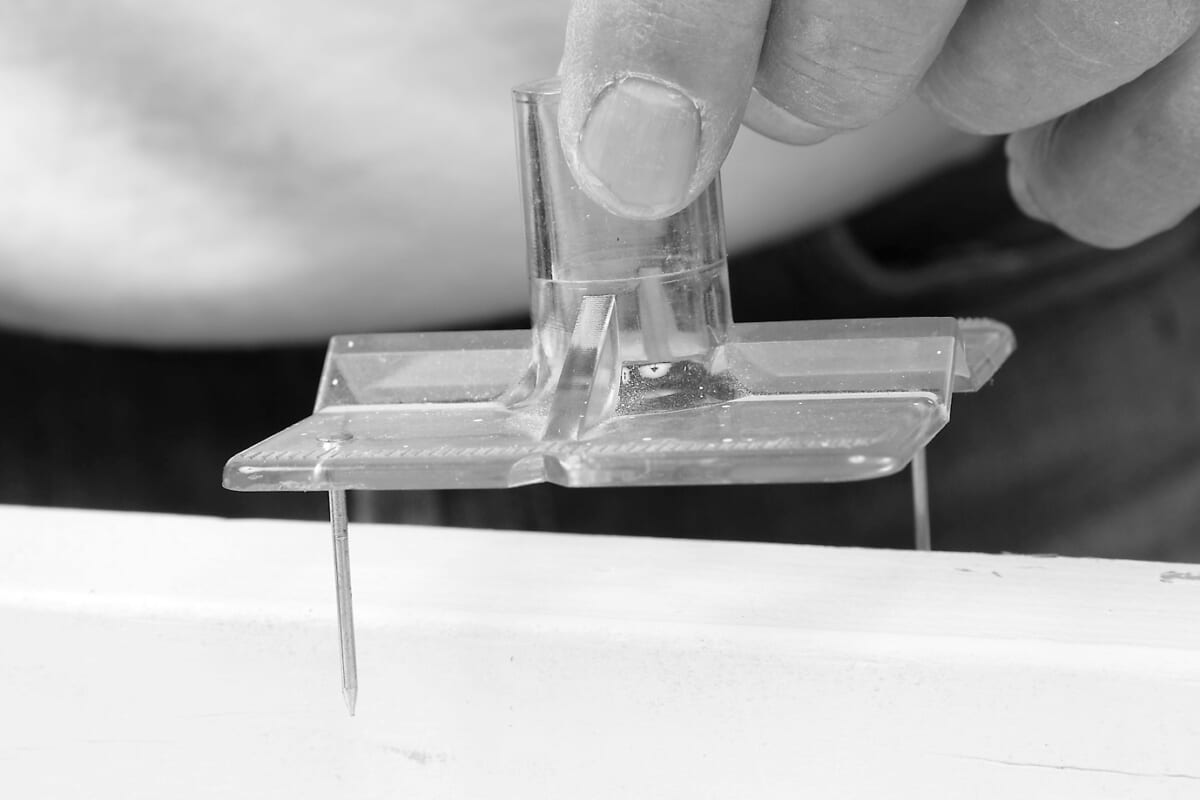

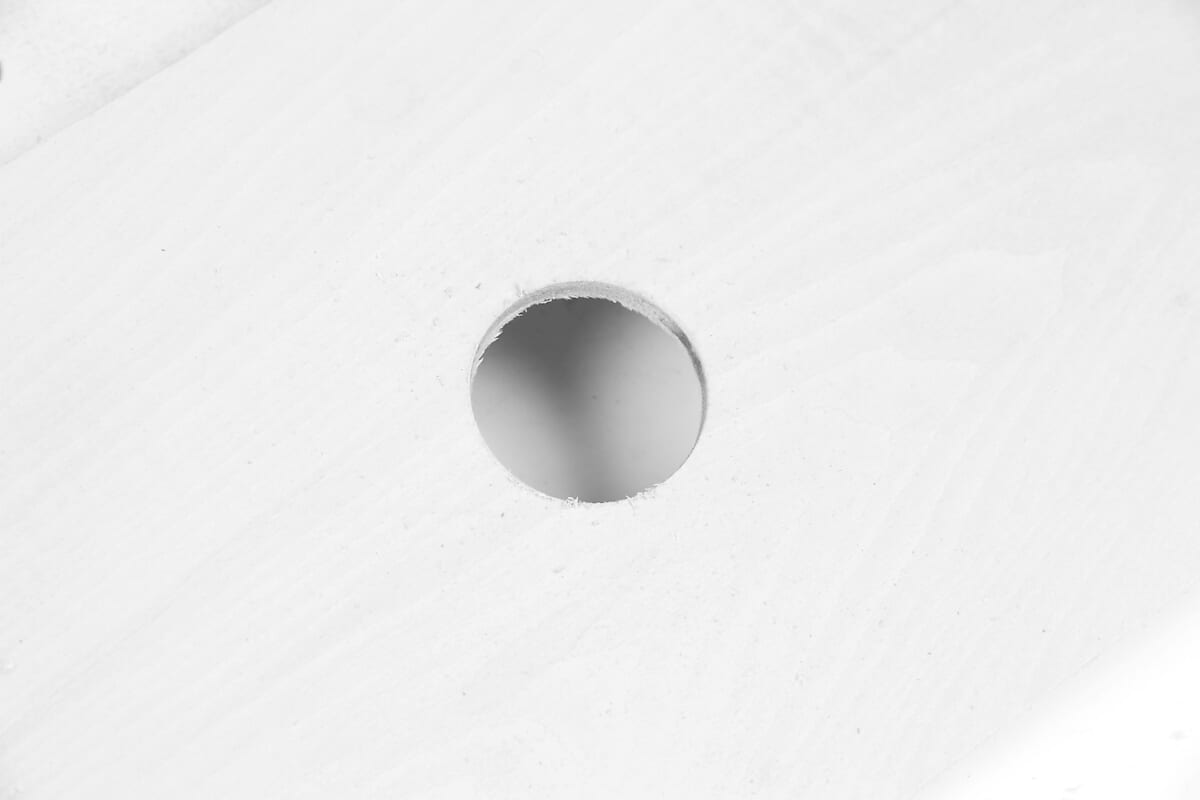

蝶番用ドリルビットで蝶番のビス穴センターに下穴をあける方法

蝶番下穴専用ビット(センタードリルビット) ドリルビットの入った筒に角度が付いていて、蝶番のビス穴に専用ビットを押し付けると写真のように自動的にビット先端は蝶番ビス穴の真ん中に位置する 01 蝶番を材に当て、蝶番下穴専用ビットを押し当てて穴をあける 02 このようにビス穴の真ん中に下穴があく

ホールソーで少し大きな穴をあける方法

ホールソー。円筒形のノコギリといったところ。いくつかの径がセットになっていて、必要なホールソーに専用の軸を付けて使用する ホールソーで穴あけしているところ ホールソーはもともと壁に配線穴などあけるための先端工具なので、厚さ30mm程度の材が限界だ

ドリルスタンドを使った穴あけのやり方

01 ドライバードリルやインパクトドライバーを取り付けて使うドリルスタンド。インパクトドライバーで使う時は六角軸のものを選ぶ 02 2本の支柱とベースで支えられるので、不安なく材に真っすぐ穴あけができる。ドリルスタンドの機種によっては傾斜できるモデルもある 03 ベースにはVブロックが付いているので丸棒も安定して穴あけができる 04 支柱はベースの下側に出すことができ、センターファインダーとなる 05 ベースを材をまたぐように置き、下に出した支柱が材の両側面に当たるようにすると、ドリルスタンドは自動的に材の中心線を指す

あると便利なドリルビット

ドリルの深さを調整するストッパー。ドリルビットの軸に取り付けて使用する。いくつも同じ深さの穴をあけるときに便利に使える 皿取りと下穴を一度にあけてしまうビット。工程をひとつ短縮できるので便利だ チャックでくわえられない2mm径以下の極細ドリルビットをくわえるためのピンバイス。軸の先端に極細のチャックが付いている 3~7mm径のドリルビットの軸に取り付けて、穴あけと一緒に皿取りができる皿取りビット

写真◎高島宏幸

*掲載データは2011年12月時のものです。