さまざまな接合テクニックを取り入れた引き出しつきの作業机。作品づくりをとおして、ノミ、ノコギリ、カンナといった手工具の基本的な使い方も同時に身についちゃいます。

脚は斜めカットでスマートに。表面からビスが見えないように組み立てたので見栄えもいい

脚は斜めカットでスマートに。表面からビスが見えないように組み立てたので見栄えもいい

天板受けを利用した引き出しは小物入れに便利

天板受けを利用した引き出しは小物入れに便利 丸ノコで木材を縦に割く作業とノミを使ったホゾ継ぎ、切り欠きがキモ

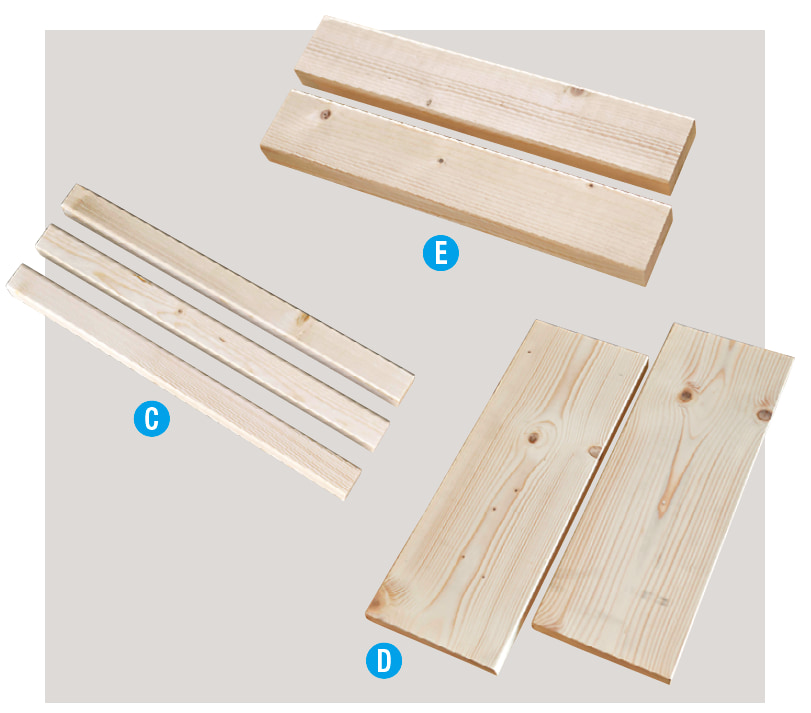

椅子に座ってパソコン作業をするのにぴったりなテーブル作り。本体に使うのは2×2、2×4、2×10、1×4、1×6材といろいろな種類の2×材・1×材を使っているが、用意する本数はそれほど多くない。

このテーブルは平はぎ継ぎ、ホゾ継ぎ、切り欠き、埋め木など、さまざまな木工技を駆使して組んでいるのが特徴。これらの作業はポイントを押さえれば決して難しいことではない。表面からはビスが見えなくなり見栄えよく仕上げられるので、ぜひチャレンジしてみよう。

脚の2×10材はそのままだと太く無骨な印象を与えるので、斜めにカットしてスマートに見えるように仕上げている。さらに天板受けにスライドレールを固定し、引き出しを取りつけた。引き出しは13mm厚の集成材と2.5mm厚の合板で箱を組み、余った1×6材で前板を隠し、上端を切り欠いて取っ手代わりにしている。

なお、塗装はブラウンのワックスを使用。組み立て前にその都度ウエスで拭き塗りしている。完成後にはデザインのアクセントとしてレッドを入れてみた。

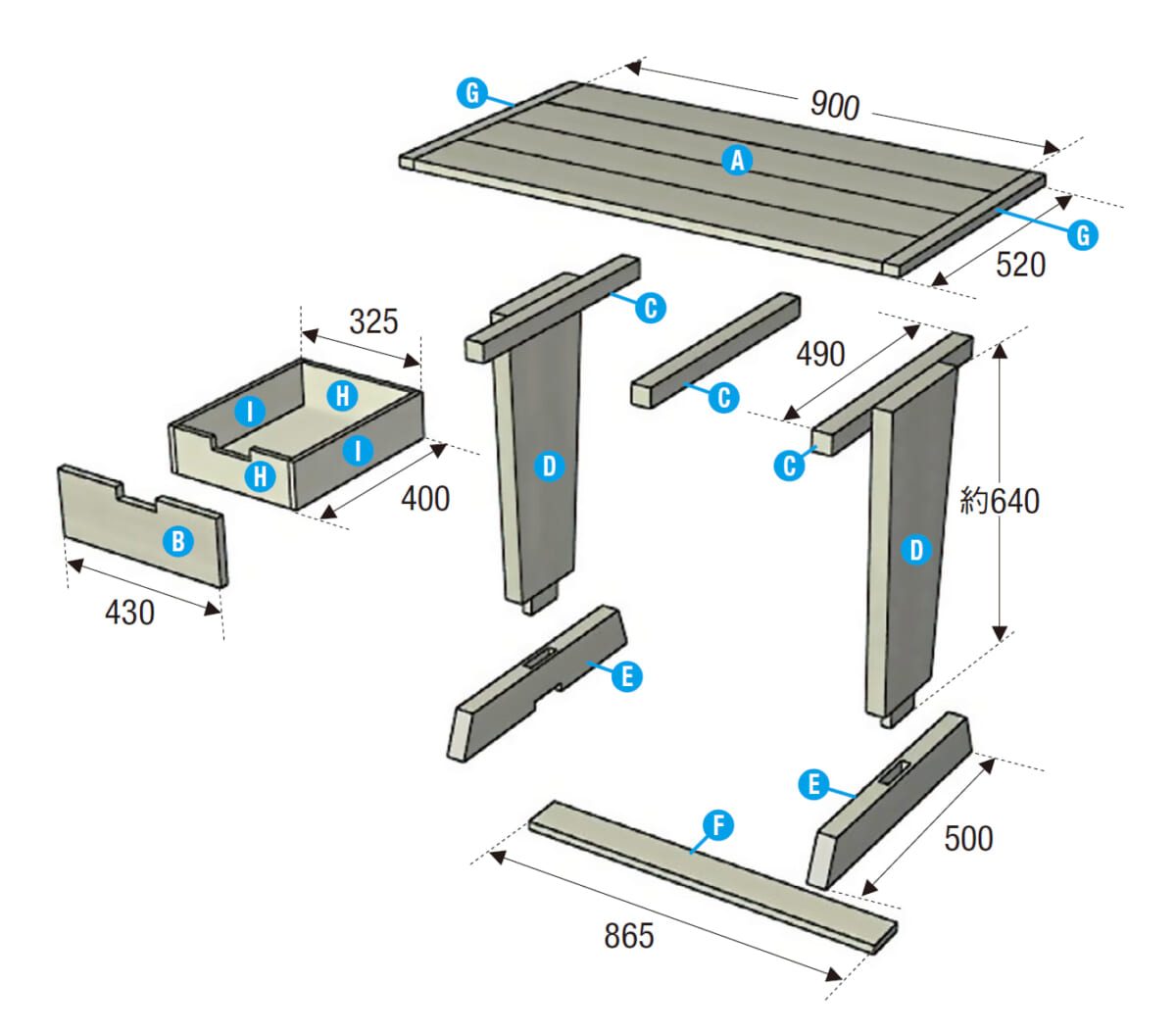

【ライティングデスクの構造図】*単位はmm

【用意した資材・木取り表】

2×4材(厚さ38×幅89×長さ1830mm)1本、1×4材(厚さ19×幅89×長さ1830mm)1本、2×10材(厚さ38×幅89×長さ1830mm)1本、1×6材(厚さ19×幅140×長さ1830mm)3本、2×2材(厚さ38×幅38×長さ1830mm)1本、集成材(厚さ13×幅100×長さ1830mm)1本、カラー合板(厚さ2.5×幅450×長さ914mm)1枚

【用意したその他の資材】

丸棒(10mm径)、スライドレール(3段式、350mm)、ビス(10/51/75mm)、スリムビス(30/50mm)、木工用接着剤、ブライワックス(ジャコビン)、ターナーミルクペイント(ゴールデンレッド)、ウエス、塗料バケツ、ハケ

材料費…約7000円(塗料は除く)

【主な使用道具】

インパクトドライバー(ドライバービット2番、10/12mm径ドリルビット)、丸ノコ、オービタルサンダー、ベルトサンダー、丸ノコ用平行定規、丸ノコ用角度定規、スピード定規、クランプ(F型、ハンディ)、メジャー、サシガネ、カッター、鉛筆、両刃ノコギリ、アサリなしノコギリ、胴付きノコギリ、ノミ(9、15、24mm)、カナヅチ、カンナ

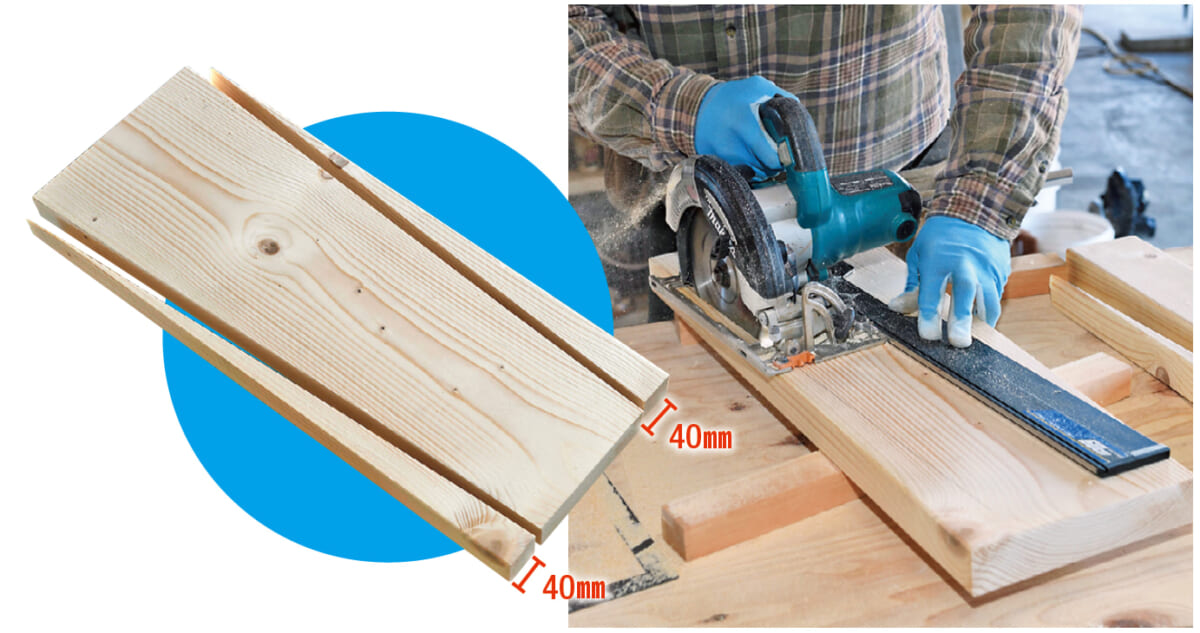

Step1 平はぎ継ぎで天板を作る

1×6材を割いて角を落とし、木工用接着材で接合してフラットな天板を作る。

01 1×6材を木取り表どおりの長さにカットしたら、130mmの幅で縦に割く。2枚は両側、もう2枚は片側だけ端を切り落とす。丸ノコに付属の平行定規を装着し、平行定規と丸ノコのベースプレートを切る材にしっかり押しつけて動かそう 02 切り落とした木端面に木工用接着剤を塗り広げる 03 天板を並べ、接着するまでクランプで締めて固定する。長いクランプがない場合は、梱包用のプラスチックバンドとストッパーでも代用できる 04 木工用接着剤が乾いたら、長さ900mmになるように木口をカットする

Step2 脚を作る

脚と底脚はホゾ継ぎで接合。さらに底脚は貫を固定するために切り欠いておく。

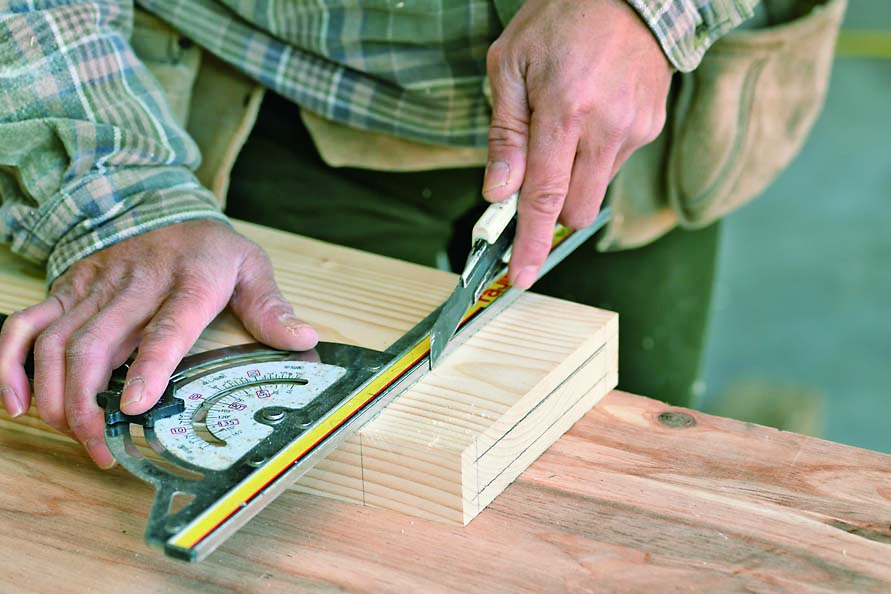

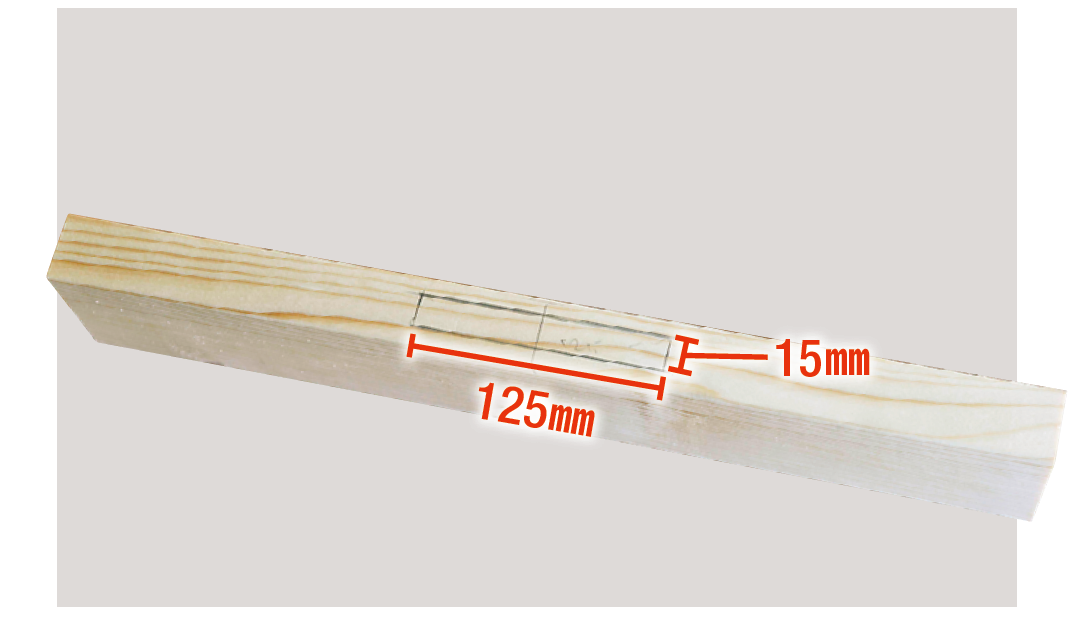

01 脚、底脚、天板受けとなる材を木取り表どおりの長さにカットする 02 脚の両端を斜めにカットして切り落とす 03 脚にホゾを作る。木口が短いほうに墨つけする 04 カッターで切り線をつける。こうすることでノコ刃が入りやすくなって切り始めが楽になり、切り口の毛羽立ちも抑えられる 05 両刃ノコギリでカット。木目を切る方向から作業を始める。ホゾの部分(墨線の中心)を残すように、材の4面すべてに切り込みを入れる。目の細かい横挽き用の刃を使用 06 両端の不要な部分(木端側)を切り落とす。今度は木目に沿うように切るので、縦挽き用の刃を使う 07 切り落とすことができたら、木口の墨線から延ばすように再度墨つけする 08 縦挽き用の刃で両端の不要な部分(表面側)を切り落とす 09 これで“四方胴付きホゾ”の完成 10 底脚にホゾ穴を彫るために墨つけする 11 12mm径のドリルで墨線の内側を大まかに彫る。深さは50mm 12 ノミでホゾ穴を整える。まずは木目を切る方向からノミをあて、カナヅチで柄を叩いて切り込みを入れる。刃裏が墨線の外側を向くようにノミを入れよう。ここでは15mm幅のホゾ穴を彫るので、15mmのノミを使用している 13 次は木目に沿うようにノミをあてて切り込みを入れる。24mmのノミを使用。斜めに彫り込む場合も、柄に対して真っすぐカナヅチを叩くことを意識する 14 手順12~13を繰り返し穴を彫る。バリなどはきれいにさらっておこう。薄く削りたいときはカナヅチで叩かなくても削れる 15 サシガネで深さを測る。50mmまで彫ることができたらホゾ穴の完成 16 ホゾ穴の反対側の木端面に、貫を固定するための切り欠き線を墨つけする 17 木目を切る方向から作業を始める。角にノコギリで切り込みを入れる 18 木目に沿うようにノミをあてて切り込みを入れる。ノミは刃裏を墨線の外側に向けること 19 ノミの刃裏を上に向けて刃を斜めにあて、材をすくうように削り取る。一度に削り取ろうとせず少しずつ彫り込んでいこう 20 ある程度彫り込んだら、反対側からも同様の手順で削り取っていく 21 バリなどはさらって表面を整える 22 きれいにL字に切り欠くことができた 23 木口を斜めにカット(今回は30mmずつ) 24 底脚の加工が完了 25 各パーツの組み立て作業に入る。脚の木端面、底脚の木口面などカットした部分をカンナで面取りして、手触りをよくする 26 組み立て前に塗装しておく。ワックスをウエスで拭き塗りした 27 脚と底脚を組む。ホゾの角をカナヅチで叩いて丸めてホゾ穴に入りやすくしたら、接着面に木工用接着剤を塗って接合する。当て木をしてカナヅチで叩き入れよう 28 天板受けを脚の上端に固定する。75mmのビスを使用した。これで脚パーツの完成

Step3 天板と脚を組み立てる

天板と脚をひっくり返して、天板受けと貫をビスでそれぞれ固定する。

01 組み立て前に天板の裏面を塗装する 02 天板の端に脚を合わせて天板受けをビス留め。51mmビスを使用 03 天板の中央にも天板受けをビス留めする 04 底脚の切り欠きに貫をはめ込んで固定する。材の端にビス留めするので、割れないように50mmのスリムビスを使う

Step4 引き出しを作る

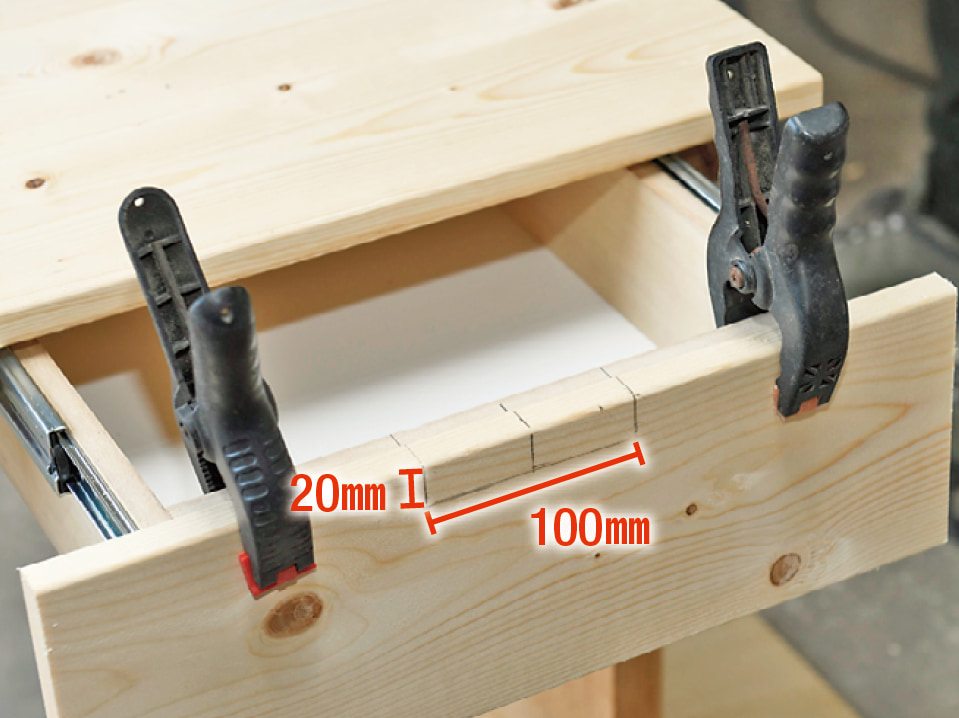

天板受けにスライドレールを固定し、集成材と合板で組んだ箱を取りつける。最後に1×6材の化粧板を張れば完成。引き出しの位置は左右どちらでもいいのでお好みで。

01 天板受けにスライドレールを固定。30mmのスリムビスを使用。スライドレールを縮めた状態で天板受けの端に位置を合わせる。そしてスライドレールを伸ばし、ビス穴に3カ所ずつ打ち込む 02 木取り表どおりの長さにカットした集成材に、底板をはめ込む溝を作る。刃の出幅を5mm(=溝の深さ)にセットした丸ノコに平行定規を装着し、材を割くように動かして切り込みを入れる。溝の位置は木端から10mm程度 03 溝を入れた集成材をコの字に組む。30mmのスリムビスを使用 04 カットした合板を溝にはめ込んで、残りの集成材をビス留め 05 スライドレールを伸ばし、箱の側板の端に位置を合わせて固定する。10mmのビスを使用 06 化粧版を取りつける。1×6材を木取り表どおりの長さにカットしたら、裏側からビス留め。30mmのスリムビスを使用 07 指をかけるための切り欠き作業。化粧板と前板の中央に墨つけする 08 墨線の内側に丸ノコで細かく切り込みを入れる 09 ノミで材を欠き取る。丸ノコの刃が届かなかった部分やバリなどはきれいにさらっておく 10 端部分の切り残しや仕上げは、目の細かい胴つきノコギリで切り落とすといい。これで引き出しの完成

Step5 天板を仕上げる

装飾と補強を兼ねて、天板の木口に細く割いた1×材を取りつける。丸棒を使った埋め木と呼ばれるテクニックを使う。

01 平行定規を装着した丸ノコで、1×4材を幅25mmに細く割く 02 カットしてないほうの木端面に木栓用の穴を4カ所座ぐる(彫る)。10mm径ドリルビットを使用。深さは10mm程度。垂直にあけられるようにゆっくり彫っていこう 03 カットした木端面と天板の木口を合わせ、座ぐった穴にビスを沈めるように打ち込んで固定。50mmのスリムビスを使用 04 座ぐり穴に入りやすくするために、木栓(10mm径丸棒)の先端をノミで削っておく 05 座ぐり穴に木工用接着剤を充てんし、木栓を軽く叩き込みながら入れる 06 飛び出した部分をアサリなしノコギリでカット。表面をサンディングし、天板を塗装したらライティングデスクの完成 *小さく表示されている写真はクリックすると大きく表示されます。

*掲載データは2019年4月時のものです。

製作◎関 英利/写真◎冨田寿一郎、編集部