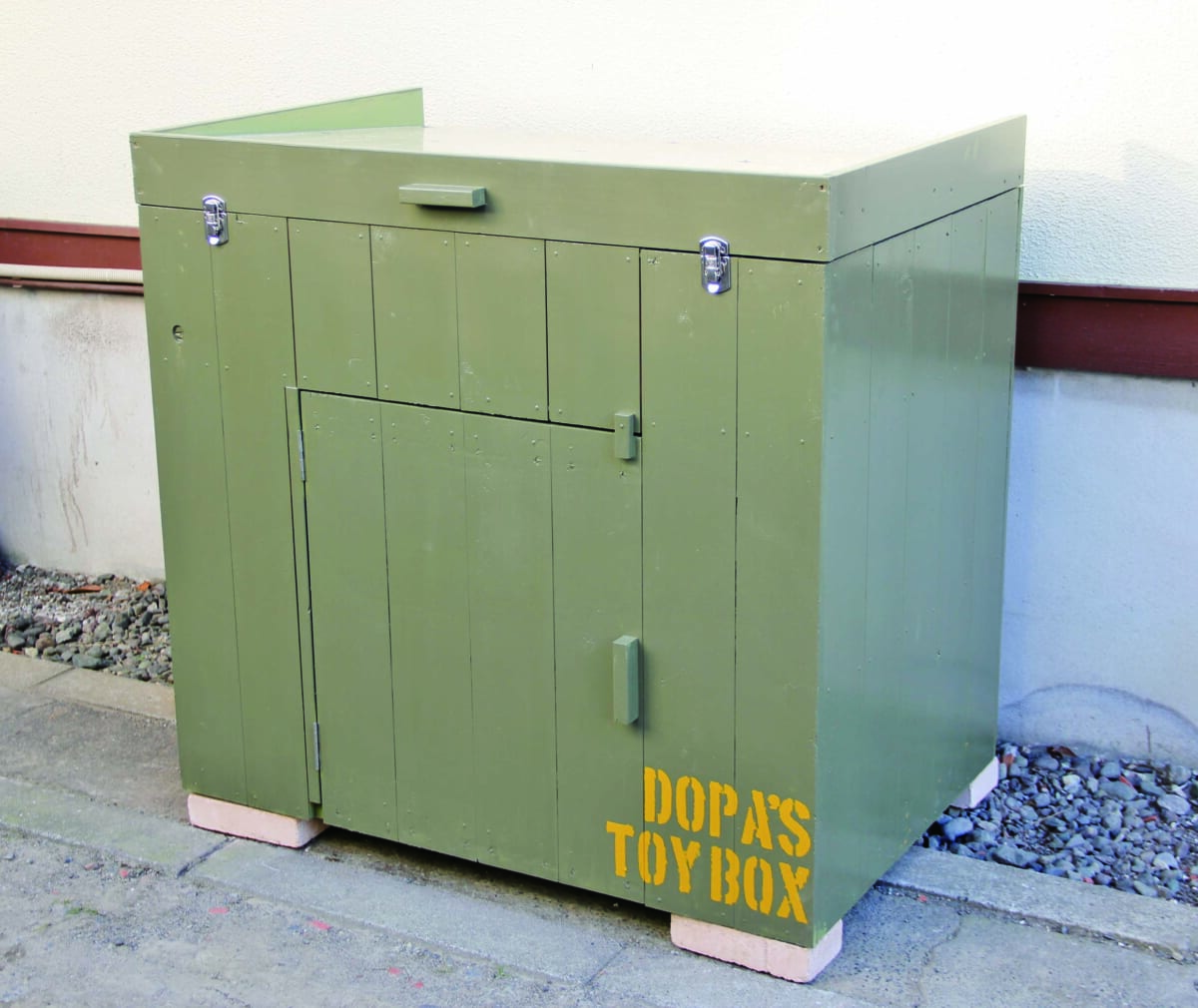

市販品にはないサイズ、デザイン、機能。市販品を買っちゃ味わえない自己満足。物置はぜひともDIYでいきましょう。

好みのカラーリングで仕上げよう

好みのカラーリングで仕上げよう

上からも正面からも出し入れ可能

上からも正面からも出し入れ可能

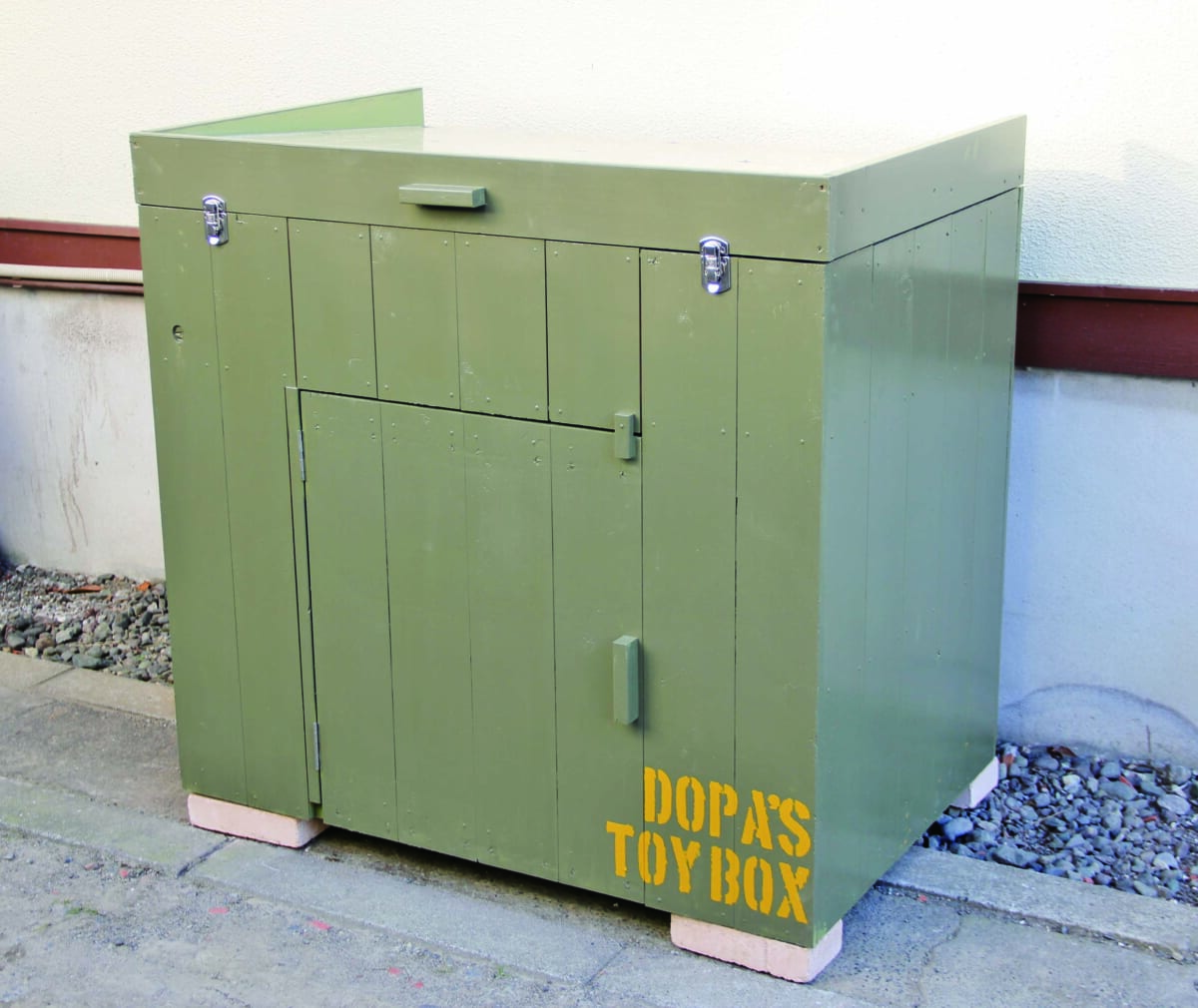

約90×90×60㎝の収納ボックス。上蓋、正面扉の2カ所が開閉する設計。ボックス内は収納物に応じて棚を追加することができる。外装のカラーリングや金具使いによって雰囲気が変わるはずだから、自己流のアレンジを楽しんでほしい。

収納物に応じて棚を設置しよう

収納物に応じて棚を設置しよう

棚の設置例は記事の最後で解説!

棚の設置例は記事の最後で解説!

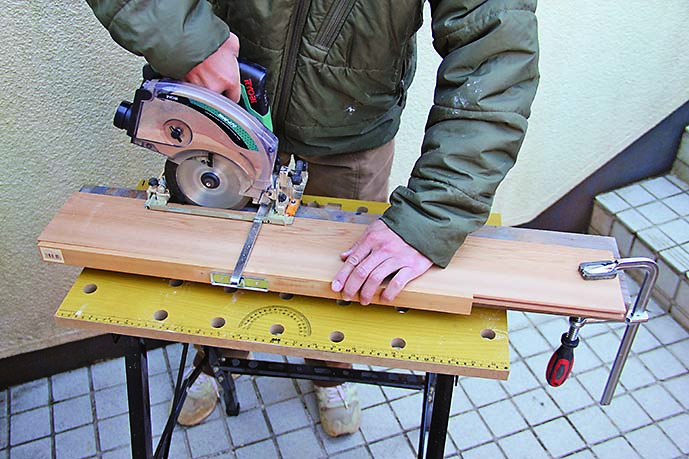

Step1 本体の骨組みを作る

01 材を、木取り表の長さにカットする。丸ノコを角度定規やスコヤに沿わせると、真っすぐ切れる 02 カットした材を65mmスリムビスで接合する。端部にビスを打つと割れやすいが、スリムビスを使えば大丈夫(後述参照) 03 正面は、先に外枠を組んでしまうと内側の材が打てないので、組み立て順序に注意する 04 正面の骨組みができた 05 背面の骨組みができた 06 正面と背面を520mmの横材でつなげば、本体の骨組みが完成 *一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

下穴をあければ普通ビスでもOK

材の端部にスリムビスでなく普通サイズのビスを打つ場合、ドリルで下穴をあけておけば割れを防げる。ビス径より0.5mmほど細いドリルを使うといい。

端部にそのまま普通ビスを打つと割れやすい ドリルで下穴をあけておけば… 材を割らずに普通ビスを打てる *一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

Step2 本体の壁を張る

01 底板をスノコ状に張る。35mmスリムビスを使用 02 側面に壁を張る。骨組みの端に羽目板の雌ザネ側をそろえて張り始める(後述参照) 03 側面の骨組みの幅が600mm、羽目板の働き幅が120mmなので、5枚張るとちょうど雄ザネだけがはみ出る 04 はみ出る雄ザネをカットする。材を細く割くには丸ノコに付属の平行定規を使う(平行定規に真っすぐな板を両面テープで張って延長している)。クランプで材を固定して安全に作業する 05 雄ザネをカットして骨組みとぴったりに収まった 06 正面の扉枠がつく部分は壁材を切り欠く。2方向から丸ノコで切り込み、最後はノコギリで切り落とす。丸ノコによる長手の切り込みは、手順04同様に平行定規を使う 07 骨組みに合わせてきれいに切り欠いた 08 扉上には短くカットした壁材を張っていく *一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

羽目板をスクリュークギで張る

壁材は雄ザネと雌ザネを組み合わせる羽目板を使用した。これなら材が乾燥してやせても、すき間ができない。羽目板の固定にはクギ頭が小さく目立たないスクリュークギを使い、すっきりとした仕上がりを目指した。

15mm厚の羽目板を使用したが9mm厚や12mm厚でもOK

15mm厚の羽目板を使用したが9mm厚や12mm厚でもOK

使用したのは32mmのステンレススクリュークギ

使用したのは32mmのステンレススクリュークギ

Step3 正面扉を作る

01 1×4材を55mm幅に割いて扉枠にする。割き方はSTEP2の手順04と同じ。本体の骨組みに35mmスリムビスで留める 02 扉枠がついた 03 扉の骨組みを組み立てる 04 骨組みに羽目板を留める。要領は本体と同じ 05 扉ができた。ポイントは羽目板が骨組みより下にはみ出ていることと、蝶番をつけるほうに雄ザネをカットした材を使い、側面をフラットにしていること 06 取っ手をつける。扉枠材を割いた際の端材を100mmにカットして利用。裏側から50mmスリムビスを深く打ち込んで固定 *一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

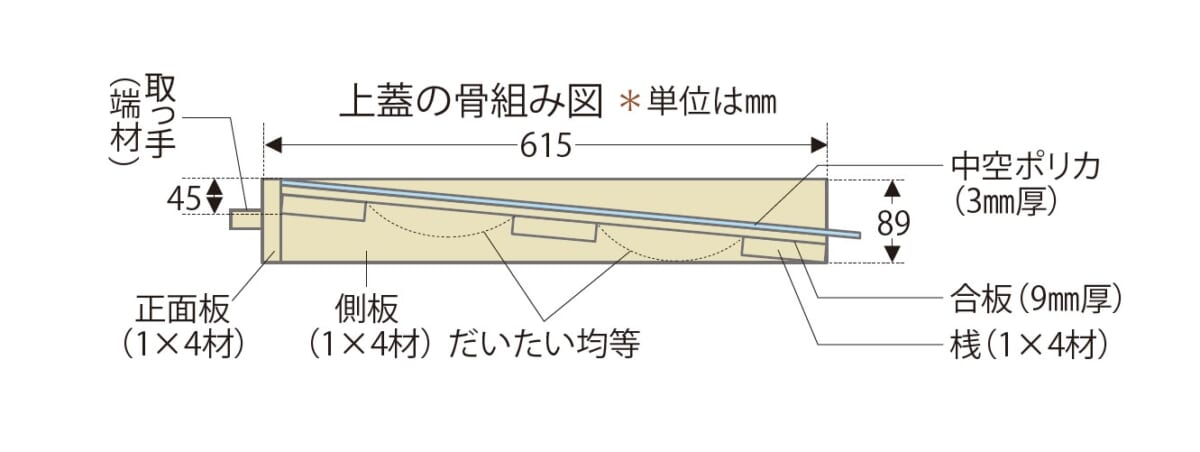

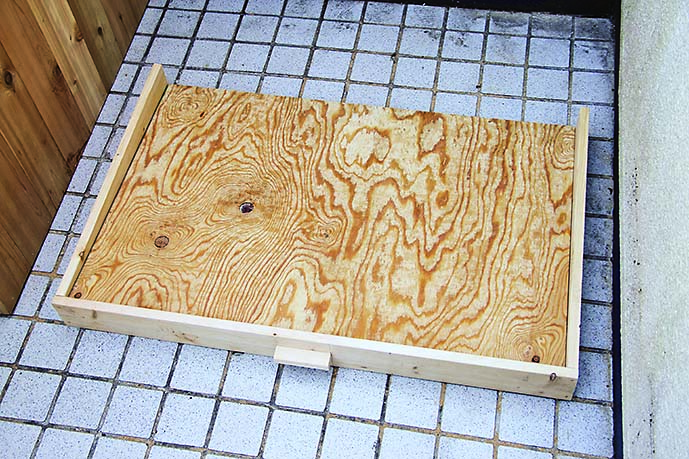

Step4 上蓋を作る

01 正面板と側板を接合する。50mmスリムビスを使用 02 側板の内面にこのように斜めに線を引く 03 斜めの線に桟の下端を合わせて留める。50mmスリムビスを使用 04 上蓋の骨組みができた。これに合板を張る 05 桟の裏側から25mmスリムビスを打って合板を固定する 06 正面板に取っ手をつける。扉と同様に、1×4材を割いた端材を100mmにカットして利用。裏側から35mmスリムビスを打つ 07 これで木部の加工は完了。外面全体を塗装する 08 合板の上に張る中空ポリカを、合板より数センチ大きいサイズにカットする。カッターで切れる 09 中空ポリカを固定する傘クギを用意する。手持ちの傘クギは38mm(左4本)で裏側に飛び出すので、25mmのスクリュークギ(右3本)に差し替えて使用した 10 塗装済みの上蓋に中空ポリカを固定。裏側に桟が通っている位置に傘クギを打つ *一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

Step5 扉と上蓋をつける

01 扉の留め具をつける。扉と上蓋の取っ手に使った1×4の端材を、ノコギリでさらに半分の薄さにカットしたものをスクリュークギで本体に留めた。開閉の際はクギを軸に回転させる 02 合体の前に、本体、扉、上蓋をそれぞれ塗装する。この時点では明るいグリーンをチョイスした(後述参照) 03 扉に蝶番(64mm)をつける 04 扉の蝶番を本体の扉枠につける。扉の下にスペーサーとして端材を置いておくと作業しやすい。なお、扉がうまく収まらない場合は少しずつ削って調整する 05 上蓋に蝶番(72mm)をつける 06 上蓋の蝶番を本体につける 07-1 上蓋の中空ポリカの周囲をコーキングする 07-2 コーキングガンという道具にコーキング剤をはめてレバーを引けば、ノズルから剤が押し出される 08 コーキング剤をヘラなどでならし、きれいにコーキングする。これでひとまずミニ収納庫の完成 *一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

好みに合わせてアレンジしよう!

収納物に応じて棚を作る

少しだけ骨組みを追加して、その上に合板を載せれば棚ができる。収納物のサイズや数にぴったりの棚を設置して、収納効率を高めよう。

01 ビスを斜め打ちして骨組みを追加する 02 上段の真ん中に骨組みを追加した 04 もう半分を追加して全面を棚にすれば、棚上には上蓋から、棚下には正面扉からアクセスすることになる 03 柱に当たらないよう隅を切り欠いた合板を載せる。半分だけ棚にした例 05 下段に横向きに骨組みを追加する 06 合板を載せて下段を棚にした例 *一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

カラーリングで個性を出す

シンプルなボックス形だから、カラーリングで雰囲気はがらりと変わるだろう。今回は男っぽくミリタリー風に仕上げてみたが、例えば白系のエイジング塗装ならナチュラルガーデンに合うし、原色でカラフルに仕上げればキッズの遊具収納にぴったりになるはず。

ミリタリー風ならステンシルがお約束。ちなみにベースカラーはライトグリーンとダークブラウンをほぼ1:1で混ぜたもの、ステンシルカラーはイエローにダークブラウンを少し混ぜたもの

ミリタリー風ならステンシルがお約束。ちなみにベースカラーはライトグリーンとダークブラウンをほぼ1:1で混ぜたもの、ステンシルカラーはイエローにダークブラウンを少し混ぜたもの

金具で使い勝手とルックスを向上させる

上蓋を開けたときの保持のためにステーを、閉めたときの密閉性アップのためにパッチン錠をつけた。今回は扉の留め具や取っ手に端材を使ったが、お好みならそれらを金具にしてもいい。鍵をかけられるようにしたり、両サイドに持ち手をつけて移設しやすくするのもアリだ。金具によって機能だけでなく見た目の印象も変わることだろう。

上蓋は重いので、ステーがあると便利

上蓋は重いので、ステーがあると便利

パッチン錠はミリタリー風のカラーリングにもマッチ

パッチン錠はミリタリー風のカラーリングにもマッチ