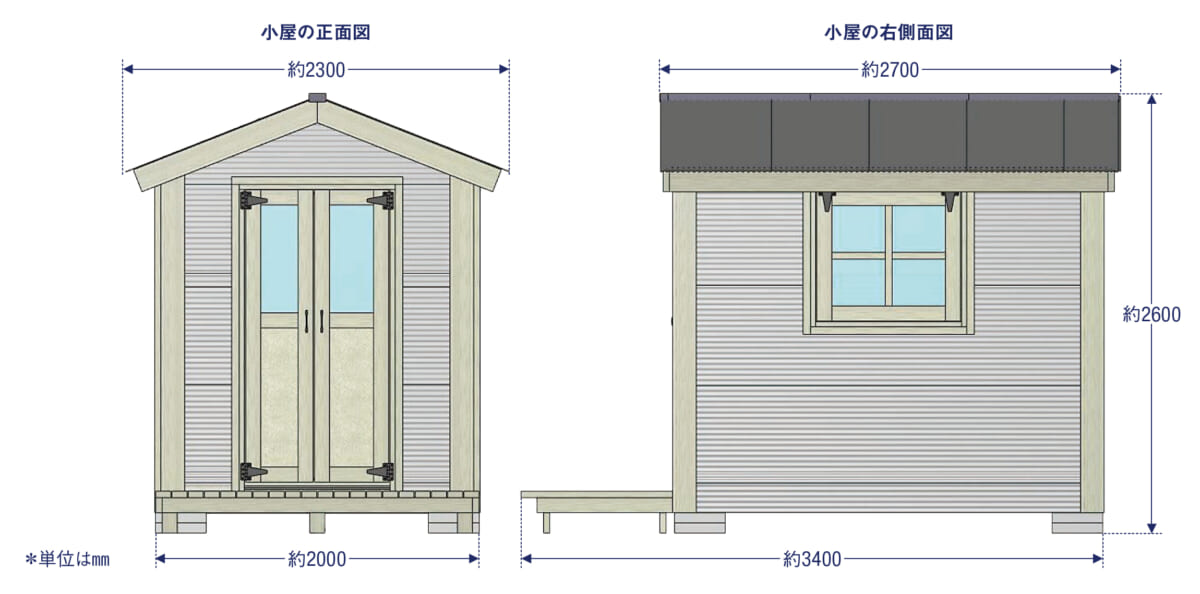

骨組みは2×材、外壁&屋根はトタン波板を採用。できるだけリーズナブルな材料を使った小屋作りの模様をリポート。ビギナーでもより気軽にチャレンジしやすい構造を目指し、通常の2×4工法をアレンジした、間柱の向きと棟木の形状がポイント!

外壁材のトタン波板は横張りに。コーナーのトリミングと破風板には2×6材を使用。通常は1×材を使うことが多いが、今回の場合は重厚感のある2×6材のほうが、トタン壁とのバランスが良いと判断

外壁材のトタン波板は横張りに。コーナーのトリミングと破風板には2×6材を使用。通常は1×材を使うことが多いが、今回の場合は重厚感のある2×6材のほうが、トタン壁とのバランスが良いと判断

この小屋の最大の特徴は、2×4材で作る壁フレームの間柱の向き。通常の2×4工法では向きをそろえて組むのが一般的だが、2×4材の幅広のほうを外側に向けて組んでいる。これによりOSBの継ぎ目部分にあたるフレームの幅が広がって、ビスの打ち損じを減らせる。 また、屋根の束柱も間柱と同じ向きに固定し、棟木は2枚の2×材を逆T字に組んだ形状に。これにより垂木は角度切りを必要とせず、先端を棟木に載せてビス留めするだけでOK。よりビギナー向けの施工方法となっている。 通常の2×4工法の組み方をした小屋よりも強度的には若干劣ると思われるが、今回のようなコンパクトサイズの小屋なら問題なし。ぜひ気軽にトライしてみてほしい。

約3畳の室内。骨組みのみ水性ステインで塗装した。壁下地や野地板には構造用合板を使うことが多いが、今回はOSBを採用。独特の風合いを持つOSBなら、内壁を張らず、そのまま仕上げても雰囲気のいい室内に

約3畳の室内。骨組みのみ水性ステインで塗装した。壁下地や野地板には構造用合板を使うことが多いが、今回はOSBを採用。独特の風合いを持つOSBなら、内壁を張らず、そのまま仕上げても雰囲気のいい室内に

【主な使用道具】

丸ノコ(木工用/鉄工用/プラスチック用チップソー)、スライド丸ノコ、インパクトドライバー(プラスビット2番/1番)、ドライバードリル(3/12mm径ドリルビット)、ジグソー(金属用ブレード)、ディスクグラインダー(金属用切断砥石、ディスクペーパー)、丸ノコ用平行定規、スピードスクエア、水平器、バール、ノコギリ、メジャー、自由スコヤ、チョークライン、サシガネ、ノミ、カナヅチ、ゴムハンマー、カンナ、ノミ、カッター、タッカー、金切りハサミ、波板ハサミ、つかみばし、コーキングガン、マスキングテープ、ハケ、塗料カップなど

【用意した資材】

2×4材(38×89×3658mm)26本

防腐処理済み2×4材(38×89×3658mm)7本

2×6材(38×140×3658mm)12本

防腐処理済み2×6材(38×140×3048mm)7本

OSB(9×910×1820mm)20枚

アカマツ野縁(30×40×3985mm)9本

スギ胴縁(15×45×4000mm)17本

アクリル板(9×910×1820mm)1枚

トタン波板(グレーホワイト8尺、約630×2420mm)8枚

トタン波板(グレーホワイト6尺、約630×1820mm)7枚

トタン波板(シャインブラック8尺、約630×2420mm)5枚

棟カバー(約1820mm)2本、コンクリート平板(60×300×300mm)8個

ルーフィング(1×21m)1巻、透湿防水シート(1×50m)1巻

【その他の材料】

ビス(50/75/90㎜)

スリムビス(38/40/50/65㎜)

なべ頭タッピングビス(25㎜)

溶融メッキクギ(50㎜)

捻り傘クギ(41㎜)

コーキング剤、蝶番(155㎜)3セット

取っ手2個

ドアラッチ1個

【用意した塗料】

屋外用水性ステイン(ウォルナット)

材料費…約14万円(塗料は除く)

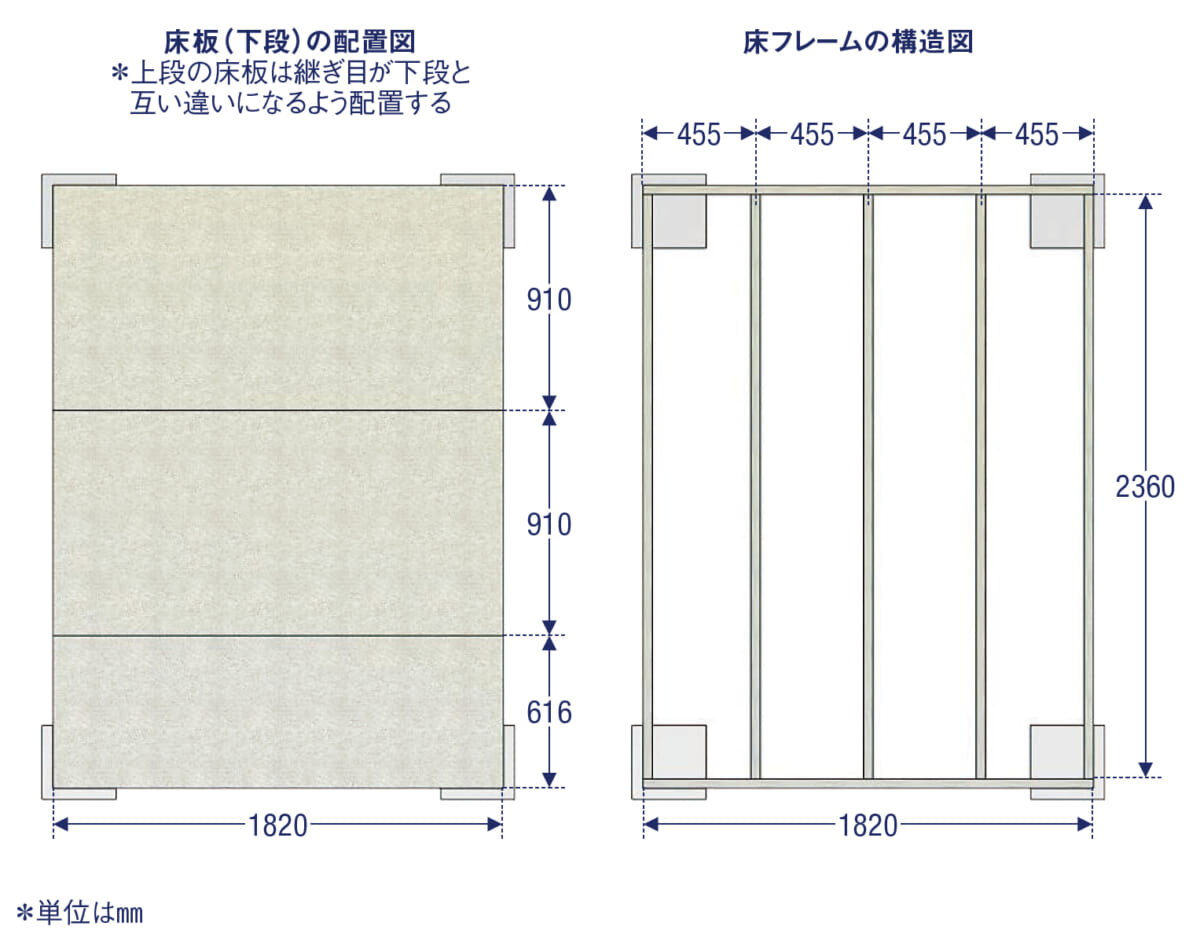

Work1 床を設置する

防腐処理済みの2×6材で床フレームを組み、OSBを2枚重ねて張る。

01 防腐処理済み2×6材を構造図のとおりに木取りする。市販材の木口は直角ではなかったり、割れていたりするので先に切り落としておくといい 02 基礎石(コンクリート平板)を設置して、石に水平器を渡し、水平をチェックする 03 90mmビスで床のフレームの枠を組む。それぞれの接合箇所には3本ずつビス留めする 04 枠を組んだら455mm間隔で根太の位置を墨つけ。枠内に根太を3本固定する 05 各コーナーに基礎石を重ねて設置。手順04で作った床フレームを載せ、再び水平を確認。高い部分は土を掘ったり、低い場合は土でかさ上げして調整する 06 床フレームに9mm厚のOSBを張る。50mmスリムビスを使用。コーナーでOSBとフレームがぴったりそろうように調整しながらビス留めしよう 07 床板は強度を出すためOSBを2枚重ねにする。このとき下段の継ぎ目をふさぐように張ると、床からのすき間風が抑えられる *一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

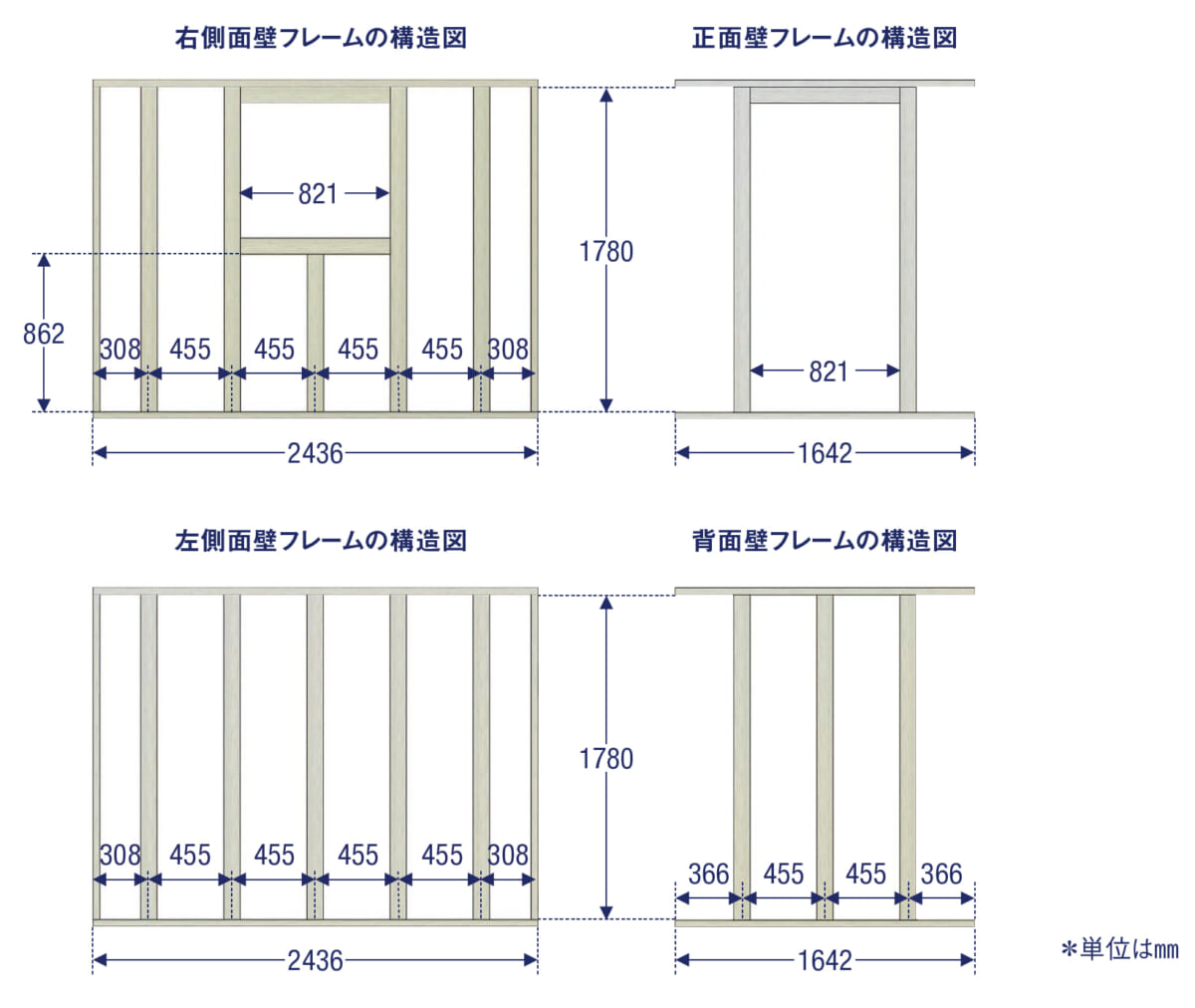

Work2 壁フレームを作る

2×4材を組んで1面ずつ壁フレームを作る。間柱は材の広い面を外側に向けて固定するのがポイント。

01 まず両側面の壁フレームから製作。床フレームと同様に2×4材を使って組み立てる。90mmビスを使い、それぞれの接合箇所を2本ずつビス留めする02 間柱は2×4材の広い面を外側に向けて、外面に合わせて固定する03 立ち上げたら床の端にぴったりそろえて75mmビスで固定する(右側面壁の窓用のフレームはまだ組んでいない状態)04 背面壁フレームを組んで立ち上げたら固定し、水平器をあてながら垂直に調整する05 ビスの斜め打ちで、フレーム同士を接合。ドライバービットで簡易な下穴をあける。まず材に直角にビットをあて、回転させてくぼみを作る06 そのままビットを斜めに傾け、くぼみを斜め向きに深くする。これで簡易な下穴が彫れた07 下穴に沿って75mmのビスを打つ。外側と内側から斜め打ちすればOK08 正面壁フレームを組んだら同様の手順でフレーム同士をつなぐ(ドア用のフレームはまだ組んでいない状態) *一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

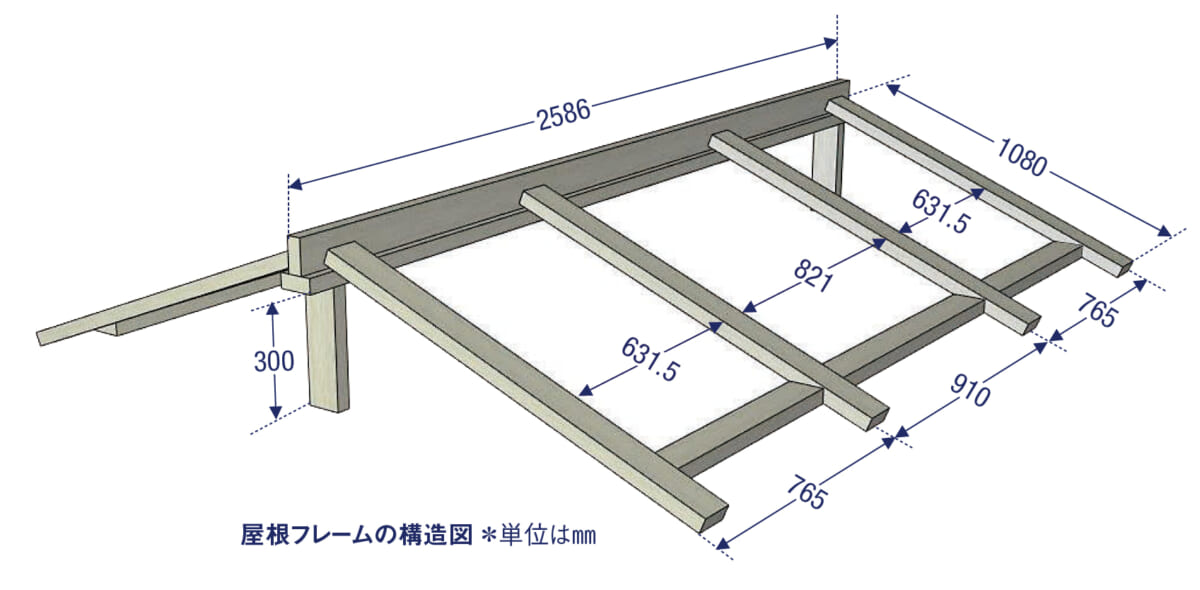

Work3 屋根のフレームを作る

2×4材を各部材の長さにカット。束柱、棟木、垂木の順に固定していく。

01 束柱を正面壁フレームの中央に固定。75mmビスを下から2本打つ02 背面壁フレームにはビスの斜め打ちで固定する。上下から2本ずつ75mmビスを打つ03 2×4材を逆T字に組んで棟木を作る。まず両側面から50mmビスを斜めに打つ04 木口側から75mmビスを打つ05 さらに裏側から75mmビスを打つ。これで頑丈な棟木ができあがった06 組んだ棟木を束柱に載せて、75mmビスを斜め打ち。正面、背面ともに棟木を束柱より75mm突き出させる07 垂木を固定。正面、背面の垂木は束柱と壁フレームの角にぴったりそろえるようにする *一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

Work4 壁・屋根の下地を張る

窓とドアのフレームを追加し、外壁と屋根の下地となるOSBをフレームに固定していく。

01 右側面壁に窓用のフレームを固定する(位置はWork2の構造図参照)。写真は下側。左右に2本ずつ75mmビスを斜め打ちする02 上側は斜め打ちで2カ所固定したあと、上から(屋根側から)もビスを打ち込んでおくといい03 窓用のフレームの下に間柱を追加。上下に2本ずつ75mmビスを斜め打ちする04 壁の下地を張る作業。まず、幅145mmに割いたOSBを正面壁と床フレームの継ぎ目に張る。38mmスリムビスを使用。上は20㎜下げた位置で、ドアの開口部は50mmスペースをあける05 ドアの開口部を避けながら、OSBをぐるっと一周張っていく06 手順04~05で張ったOSBに載せながら、壁フレームにOSBを張っていく07 間柱の広い面が外側に向いているため、OSBの継ぎ目部分もビスを打ち損じしにくくなるのがポイント08 ドアの開口部と窓の開口部はそれぞれ50mmずつスペースをあけながらOSBを張っていこう09 垂木の間に、2×4材で面戸を固定する。壁フレームに向かって75mmビスを打つ10 面戸と垂木の角部分をぴったりと合わせて固定しよう11 OSBで屋根下地を固定する。垂木に向かって38mmスリムビスを打つ12 妻壁を張る作業。まず、段ボールなどで原寸大の型紙を作り、OSBに写し取る13 墨線どおりにOSBをカット。これを4枚作る14 カットしたOSBを38mmスリムビスで固定する15 2×4材でドア用のフレームを追加。75mmビスを斜め打ちして固定16 屋根下地は棟木にしっかりあてながら、垂木の下端と棟木の先端は10mm程度短くなるように張る。これはトタン波板と下地の間にすき間を作り、風通しを良くするため(湿気対策)にあえてそうした(Work5手順33参照) *一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

Work5 外壁・屋根を張る

壁と屋根に下地の角材を固定し、トタン波板を張っていく。続いて破風板、トリミング、建具枠を固定したら建物はほぼ完成!

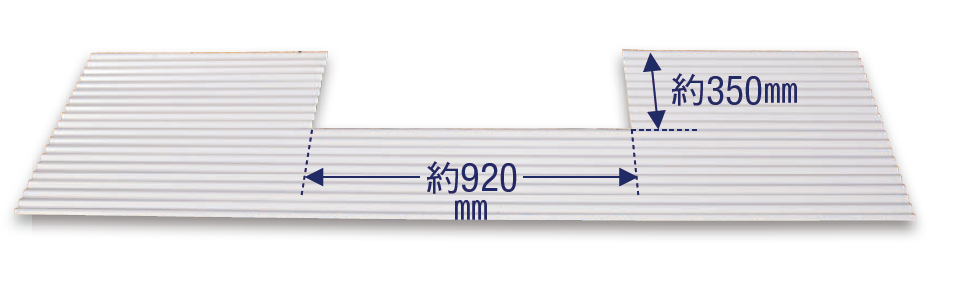

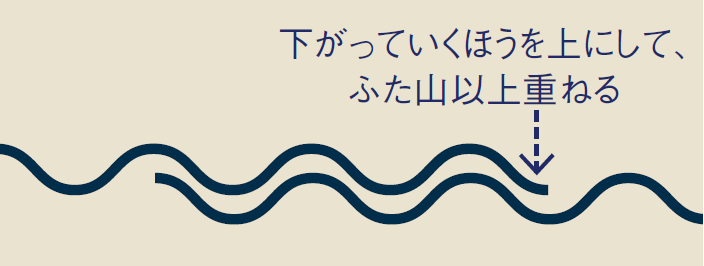

01 30×40mmの角材(野縁)でドアの上枠を固定(材の向きは天地が30mm)。65mmスリムビスを使用。開口部上端から20mmあけた位置に取りつける02 続いてドアの左右の枠を固定する。OSBにぴったりくっつけて取りつければ、自動的に開口部の端から20mmあけた位置になる03 手順02と同様に窓枠を固定する04 OSBに透湿防水シート張る。OSBの下端に透湿防水シートを合わせ、ぐるりと巻きながらステープルで張りつける05 1周したら透湿防水シートに印刷された破線を目印に重ね幅を決め、上段に巻いていく。防水のために必ず下段の外側に上段を重ねること06 妻壁部分も形状に合わせてカッターで切り取り、端まできっちりと張る07 壁フレームがある位置に外壁材の下地(15×45mmの胴縁)を固定する。50mmスリムビスを使用08 外壁材の下地が張れた09 外壁材のトタン波板を張る。下地のあるところに溶融メッキクギを打ち、上段から固定していく。クギは3~4山おきに打ち、まだ下端には打たないでおく10 波板を2山重ねながら下段を固定。透湿防水シートのときと同様に、必ず上段の波板が上にくるように、もぐりこませて張っていこう11 最下段に張る波板は、市販の幅では広すぎるため割くことに。必要なサイズをメジャーで測る12 波板を割く。今回は鉄工用チップソーを装着した丸ノコでカットした13 このように重ねて張る14 続いて窓の開口部にあたる部分は切り欠くことに。現物合わせで切り欠く位置を墨つけ15 横方向は鉄工用チップソーを装着した丸ノコ、縦方向は波板ハサミで約10山分カットした16 切り欠いた部分を窓枠にぴったり合わせながら張る17 窓の左右の波板は、波板ハサミで幅約750mmにカットし、下段の上に重ねて張る18 これまでと同様の手順で下段の波板を張る19 妻壁部分の波板をカットする作業。まずWork4手順13で使用した型紙を使って墨つけする20 金属用ブレードを装着したジグソーで斜めにカット21 棟にあたる部分は波板ハサミと金切りハサミで切り欠く22 下地のあるところに溶融メッキクギで張る23 波板を波板ハサミで幅約655mmにカット。上段の波板が外側にくるように、下段をもぐりこませながら張っていく24 屋根下地に防水用のルーフィングを張る。下端にそろえてルーフィングを広げ、ステープルで固定25 下段に重ねつつ頂点をくるむように上段のルーフィングを敷く26 ステープルで留める27 コーナーにトリミング(2×6材)を張る作業。正面と背面にくるトリミングは、屋根の形状に合わせて角度切りがする必要があるので、まず自由スコヤで角度を測る28 材に写し取り、墨線どおりに角度切りする29 下端をぴったり合わせてL字に組む。90mmビスを使用30 L字に組んだトリミングを壁フレームがある位置に固定する。90mmビスを使用。今後メンテナンスの際に簡単に取り外しできるように、上端(破風板がくる位置)にはビスを留めないでおいた31 正面と背面の破風板(2×6材)を張る作業。手順26で自由スコヤを使って測った角度をそのまま破風板に写し取り、角度切りする31-1 屋根の角度に合わせて破風板を固定する。90mmビスを使用31-2 位置は屋根下地から30mm上げつつ、棟の中心にくるように合わせる。下端は多少飛び出したままでも問題ない32 鼻隠しを固定。90mmビスを垂木の木口に2本ずつ打つ33 鼻隠しと屋根下地の間に10mm程度のすき間が生まれたのがわかる。これで波板と下地の間に風が流れるようになり湿気対策になる34 ルーフィングに垂木の位置を墨つけしたら、屋根材の下地(30×40mmの野縁)を固定。65mmスリムビスを使用35 屋根材の下地の固定が完了。下端から約350mm間隔で留めた36 同様の手順で反対側の屋根材の下地も固定できたら、屋根張り作業に移る37-1 8尺の波板を半分に切った1220mmのものを屋根に載せ、下地のあるところに捻り傘クギを3~4山おきに打つ。波板の側面は破風板からほんの少し、先端は鼻隠しから30〜40mm外に出した位置に固定する37-2 重ね方はイラストのとおり38 棟カバーの下地として胴縁を65mmビスで固定。位置は棟カバーをあてがいながら現物合わせで決める39 棟カバーの先端を金切りハサミで加工して、つかみばしで折りたたむ40 このような形に加工する41 棟カバーを下地にかぶせて65mmビスで固定42 棟カバーの継ぎ目は必ず重なるように固定する43 棟カバーが固定できたら、先端の余分な部分は切り落とし、波板の形状に合わせて折り曲げる44 ドア枠の周囲にトリミングを固定する作業。まず波板とドア枠のすき間にコーキング材を充てん45 トリミング(15×45mmの胴縁)を固定。50mmスリムビスを使用46 同様の手順で窓枠の周囲にもトリミングを固定。なお、上側のトリミングは鼻隠しがあって留めにくいため、材の向きを変えて、窓枠からビスを打ち込んだ *一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

Work6 建具を作る

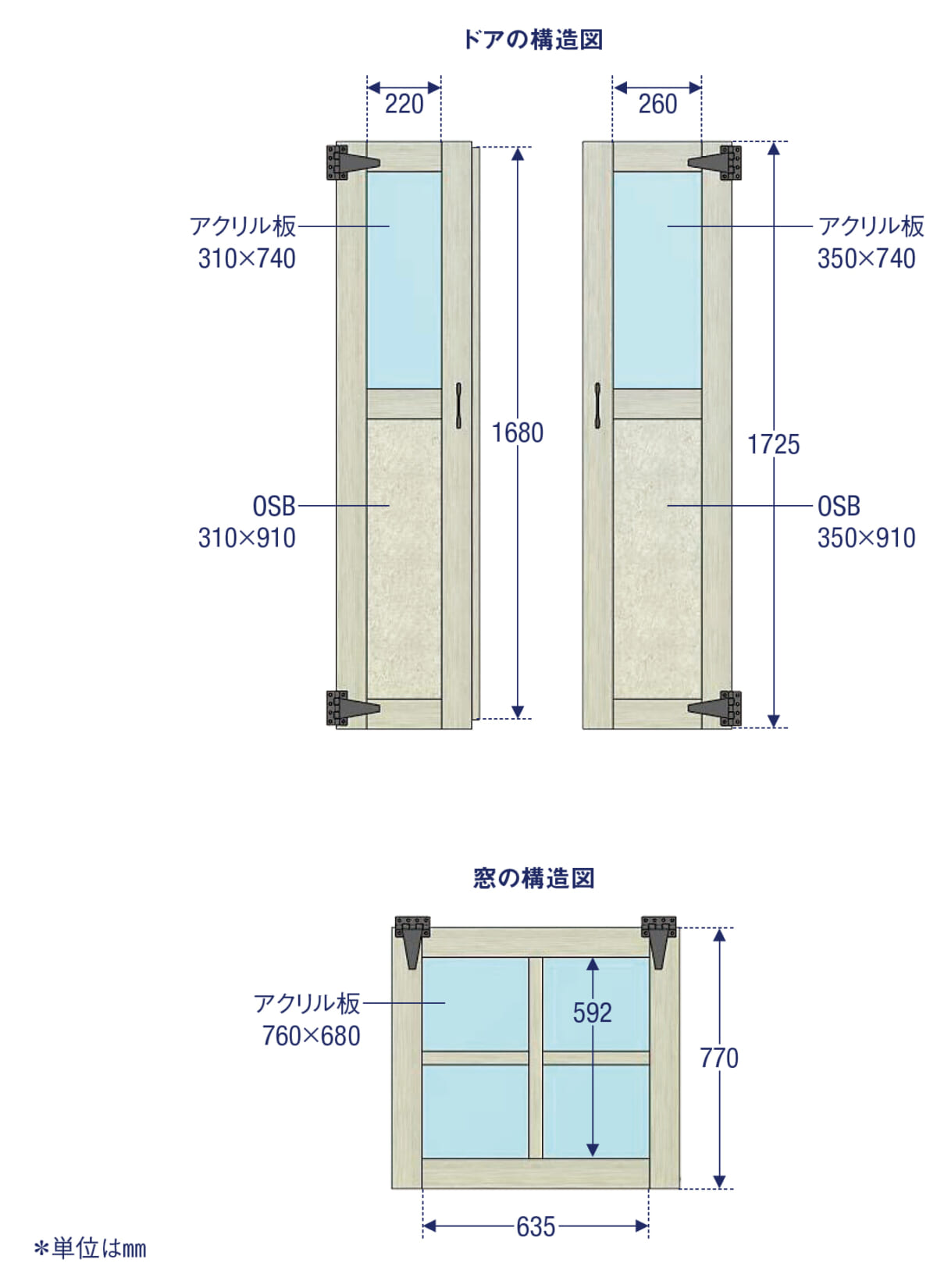

ドアと窓を2×4材で組み、枠内に蝶番で取りつける。

01 窓作り。構造図のとおりにアクリル板をカットする。今回はプラスチック用チップソーを装着した丸ノコを使用02 構造図のとおりに木取りした2×4材を、座彫りをしてから90mmビスで組み、アクリル板を固定。3mm径ドリルビットで下穴をあけ、25mmなべ頭タッピングビスを打つ03 窓の上端に蝶番を取りつける04 蝶番を窓枠に固定。上下左右にすき間を作りながら取りつける。建具の取りつけはバールやクサビで補助をすると作業しやすい05 30×40mmの野縁で作った格子を窓にはめ込む(後述参照)。メジャーで各寸法を測りながら格子の傾きを調整する06 格子の位置が決まったら、38mmスリムビスを斜め打ちして固定07 窓の持ち手&内鍵を作る。30×40mmの野縁を200mm程度にカットし、ディスクペーパーを装着したディスクグラインダーで材の角を面取りする。窓枠にあたらないようすき間を作り、50mmスリムビスで固定08 12mm径ドリルビットで、持ち手と窓枠に穴をあける。窓枠の穴の深さは40mm程度09 あけた穴に適当な木の棒を差し込めば内鍵の完成10 ドア作り。手順01~02と同様にドアを組み立てる。上部の窓はアクリル板、下段はOSBを使用。なお、両方のドアを開かなくても出入りしやすくするために、右側のドアの幅を広くとり、左右非対称に設計した(ドアの構造図参照)11 手順03~04と同様にドアを固定する12 左側のドアの裏面に戸当たり(15×45mmの胴縁)を取りつける。40mmスリムビスを使用13 取っ手とドアラッチを取りつける *一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

CHECK 格子の交差部分は相欠きでスマートに仕上げる

窓の格子は、ビスやクギを使わずに材同士を組むことができる、相欠きという木工の継ぎ手テクニックでつなぎ合わせた。丸ノコ、カナヅチ、ノミさえあれば加工できるので、ぜひ覚えておきたい。

01 丸ノコの刃の出幅を材の半分の厚さに設定(15mm)02 幅40mmの墨線を引き、内側に細かく切り込みを入れる03 カナヅチとノミで切り込み部分を落とす04 ノミでさらって切り欠いた部分を整える05 もう一方の材にも同様の加工を施し、切り欠いた部分同士を組み合わせる *一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

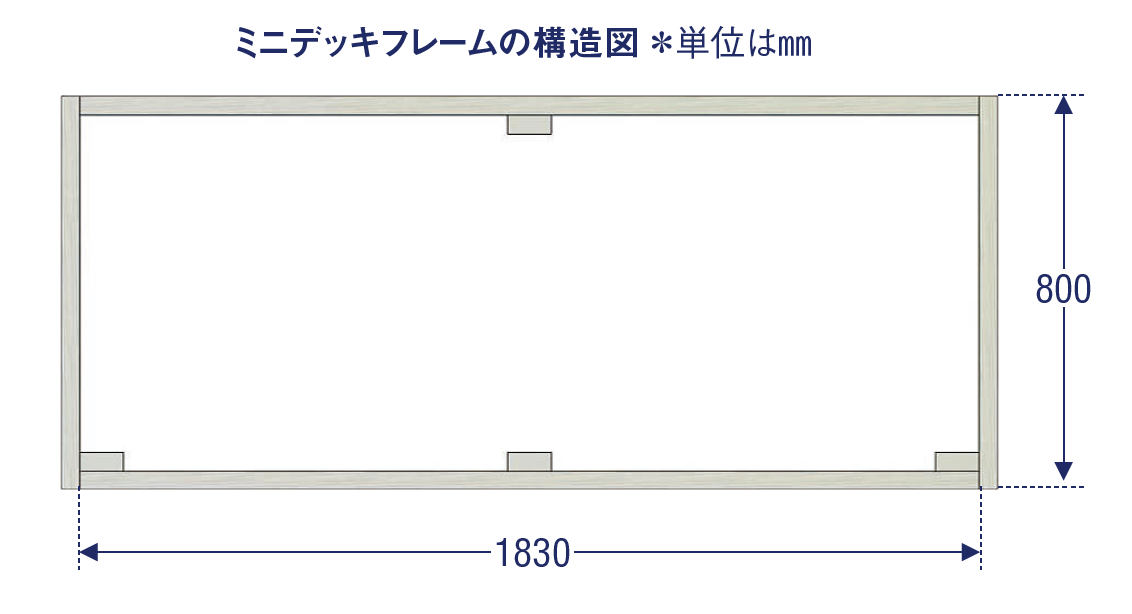

Work7 デッキを作り塗装する

入口前に簡単なウッドデッキを設置し、木部を水性ステインで着色する。

01 ドア下にデッキの下地材(防腐処理済み2×6材)を追加する。長さ880mmにカットして、65mmビスで固定02 防腐処理済み2×4材を構造図のとおりに木取りし、下地材とコーナーのトリミングに固定。65mmビスを使用。水平の確認も忘れずに03-1 束柱の端を斜めにカットし、ゴムハンマーで地面に打ち込む03-2 束柱の端を斜めにカットし、ゴムハンマーで地面に打ち込む04 65mmビスで束柱を固定05 残りの束柱の位置を確認して地面に打ち込んだら、65mmビスでデッキのフレームを組む。水平器で水平をチェックしながら作業すること06 910mm程度の長さにカットした床板(防腐処理済み2×4材)を20本用意。両端の床板を65mmビスで固定したら、材同士のすき間が均等になるように並べて張っていく07 床板の先端をそろえるために丸ノコでまとめてカット。その後、全体を水性ステインで塗装したら完成! *一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

CHECK 塗料の性質を知って仕上がりと扱いやすさをイメージしよう

塗料には大きく分けて水性と油性の2種類。DIYでは、刺激臭が少なくて、塗料を薄めたりハケの洗浄が水で行なえる水性が扱いやすい。また、塗料によって表面の仕上がりにも違いがあり、木目を生かしてナチュラルな風合いを楽しむならステイン、表面をきれいに塗りつぶして好きなカラーを楽しむならペンキを選択するといい。

建具まわりなどの細かい部分は目地バケで塗る。アクリル板や金具に塗料がついてしまっても、水性ならすぐに布などで拭き取れば問題ない

建具まわりなどの細かい部分は目地バケで塗る。アクリル板や金具に塗料がついてしまっても、水性ならすぐに布などで拭き取れば問題ない

木目を生かすステインを塗装した仕上がりイメージ。右から、未塗装、1度塗り、2度塗りの状態。同じ色の塗料でも2度塗りすると色が濃くなって深みが出る

木目を生かすステインを塗装した仕上がりイメージ。右から、未塗装、1度塗り、2度塗りの状態。同じ色の塗料でも2度塗りすると色が濃くなって深みが出る

外壁の下見張り仕上げによく使われるスギの荒材は、塗料がすぐに染み込んで伸びが悪い。色ムラができないように注意しながら塗装しよう

外壁の下見張り仕上げによく使われるスギの荒材は、塗料がすぐに染み込んで伸びが悪い。色ムラができないように注意しながら塗装しよう

塗装は組み立て前にすませておくのも良策。そうすれば塗りにくい部分がなくなり、養生の必要もなくなる。また、広い面にはスピーディーに塗装できるコテバケやローラーを使うのがおすすめだ

塗装は組み立て前にすませておくのも良策。そうすれば塗りにくい部分がなくなり、養生の必要もなくなる。また、広い面にはスピーディーに塗装できるコテバケやローラーを使うのがおすすめだ

写真◎福島章公

栗田宏武 Hiromu Kurita

カナダで開催されるチェンソーカービングチャンピオンシップで3年連続チャンピオンに輝いた経歴を持つ、国内チェンソーアーティストの第一人者。ログビルドの達人としても知られ、ログハウスを作りながら多くのセルフビルダーを育成している。