房総の里山で、トライ&エラーを繰り返してきたドゥーパ!スタッフのD型行動は、留まることを知らない。森あり山あり仲間あり。「作る」を合い言葉に、今日もいけいけ、楽しいDIY! 里山新住民、必読の新連載、いよいよ発進!

ツルかご作りは、11~3月がベストシーズン

初冬の某週末。この日は房総・いすみ市の「ドゥーパ!ベース」に読者&編集スタッフが集まって、楽しいツルかごつくりのワークショップ。講師の大東悠子さんによれば、「山でツルを採るなら、ツルが休眠状態に入って虫がつきにくい11月から翌年の3月までがいい」とかで、いきなり山でツル採集に突入。木にからみつくツルをなるべく長く切り取る作業は、けっこうワイルドだけど、30分ほどで大量のツルをゲット!いい汗かきました。

急斜面でのツル採り。脚立、高枝切りバサミ、剪定バサミは必需品。ツルはなるべく長い状態で採集したい。太さもいろいろあると使いやすい

急斜面でのツル採り。脚立、高枝切りバサミ、剪定バサミは必需品。ツルはなるべく長い状態で採集したい。太さもいろいろあると使いやすい

採集したツル。ビナンカズラ、フジ、クズ、アケビなど。ツルの種類は葉っぱで見分ける。採集したツルは、できればまだ柔らかいその日のうちにかご作りに使ったほうがいい。乾燥して硬くなってしまったら水につけて少し柔らかくしてから使う

採集したツル。ビナンカズラ、フジ、クズ、アケビなど。ツルの種類は葉っぱで見分ける。採集したツルは、できればまだ柔らかいその日のうちにかご作りに使ったほうがいい。乾燥して硬くなってしまったら水につけて少し柔らかくしてから使う

<ツルかごの作り方>

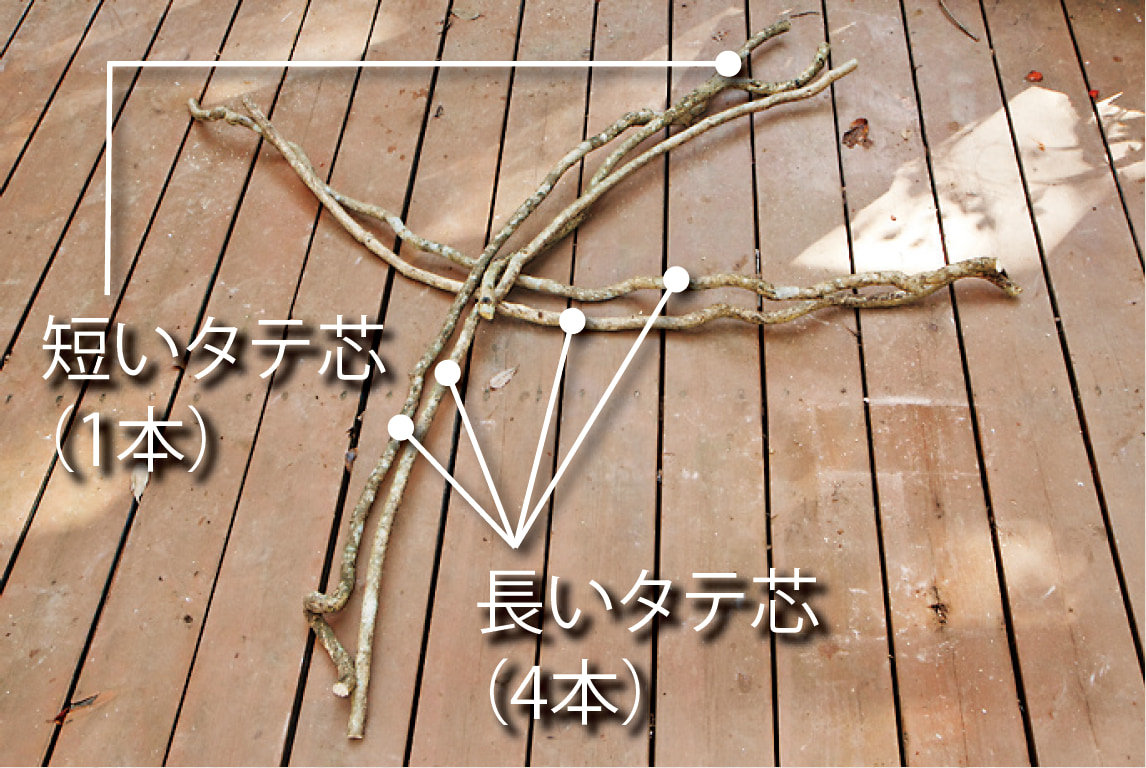

01 かごの骨格になるツルを「タテ芯」、巻きながら編んでいくツルを「編み芯」という。まず、タテ芯を4本、作りたいかごの外周の大きさより少し大きめの長さで切りそろえ、2本ずつそろえて十文字に並べる。またもう1本、今度は短いタテ芯を加え、写真のように並べる。なお、より密な骨格にしたければ、長いタテ芯を6本にして3本ずつ並べてもいい 02 細い編み芯を写真のように3周ほど巻いて、ならべたタテ芯(短いタテ芯もいっしょに)が動かないように固定する。このときタテ芯が重ならないように注意 03 3周したあとは、編み芯でタテ芯を1本ずつ上下交互にすくうように編んでいく。このとき放射状に9本出ているタテ芯が等間隔になるように矯正しながら進めていく 04 放射状に出ているタテ芯は奇数(9本)になっているので、編み芯は必ずタテ芯を交互に編み込むように進めていくことになる。最初の細い編み芯がなくなったら、太めの編み芯で継ぎ足し、同様に編んでいく。また、編み芯の間隔は適当にあけていく。ただし、広げ過ぎるとモノを載せるときに落ちちゃうので要注意 05 底部分ができたら、タテ芯を少し強引に立ち上げながら進める。大きなかごの場合、助手がいると作業しやすい 06 かごの形になってきた。編み芯&タテ芯の間隔もちょうどいい 07 予定の高さになったら、細いツルを最上部の編み芯にからませて固定する 08 飛び出ている9本のタテ芯の先端部を適当な長さにカット 09 太めのツルを適当な長さに切り、持ち手を作る。左右の端をやや強引に、深く、編み手に絡ませて固定する 10 心配だったら、細いツルを使ってさらにしっかり持ち手を固定する 11 完成。小さいかごや細長いかごなども、基本的な作り方は同じ *一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

講師◎大東悠子(大人の野遊び塾主宰)/取材・文◎脇野修平

*掲載データは2013年10月時のものです。

『庭遊びの達人が教える野外DIY実践術』好評発売中!

ドゥーパ!創刊編集長、脇野修平が20年間のDIY雑誌のロケ体験、取材体験、施工体験を綴った書籍『庭遊びの達人が教える 野外DIY実践術』が好評発売中。約40点の面白作品の施工レシピや思い出コラムなど、本誌読者には見逃せない内容だ。カラー176ページ、学研プラス刊。本体2000円+税