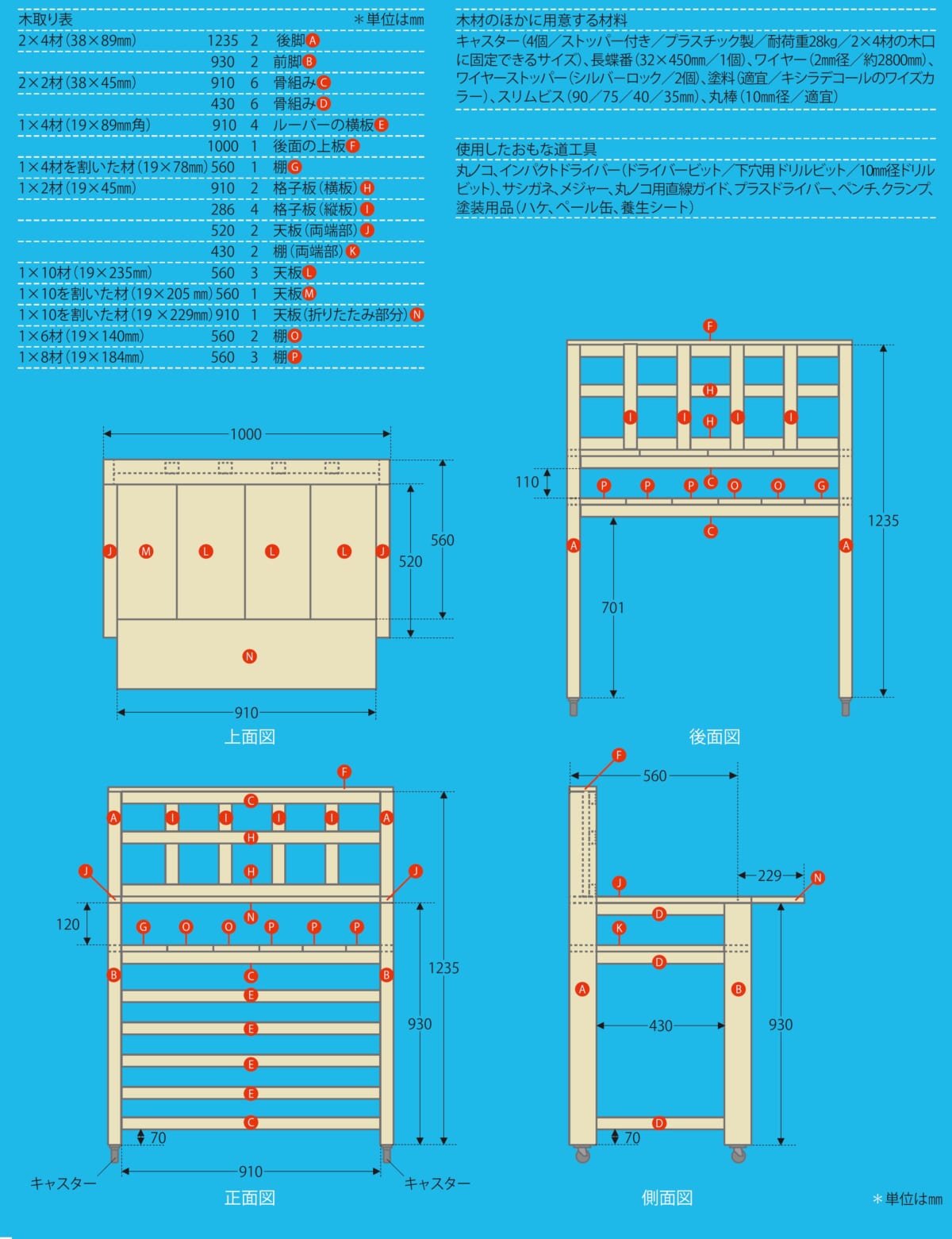

ガーデニングによし、BBQパーティーでも大活躍!

あるときはガーデニング用シェルフ&作業台、またあるときは野外パーティー用の移動式ワゴンというふたつの顔を持った便利なヤツ。これが本誌スタッフが考案したオリジナル室外機カバーだ。難しい技術一切無しのビギナー向けだから、どんどん真似してもらっちゃったり、進化させてくれちゃってもOK。日本中の庭を楽しくしたいですから!

プランニング

単に室外機を隠すだけでなく、より積極的に利用できるものをということで考えたのが、普段は「ガーデニングの作業台」だが、休日にデッキなどで食事をするときに「移動式ワゴン」のような利用ができるという2ウェイの室外機カバー。脚にキャスターを取り付けるのと、天板を折りたたみ式にして広くできるというのがポイントだ。

材料は安価で軽いSPF 材を使い、接合は基本的にビス留めによる突き合わせ、最後に好みの色で塗装するというビギナー向けの内容になっている。プラスαとして、棚やトレリス調の背板をつけてみたが、他にもワゴンとして使うときの「取っ手」や「引き出し式の収納」などがあると便利かもしれない。

サイズを決めて骨組みを作る

01 2×4材と2×2材で、後面の骨組みを組み立てる。接合はコ−ススレッドによる単純な突き合わせだが、割れなどを防ぐために、2〜3mm径のドリルビットで下穴をあけてからビス留めした 02 同様に、前面の骨組みを作る 03 2×2材で、前後の骨組みをつなげば骨組みが完成。なお、前後の脚をつなぐとき、板の厚み(89mm)でビスが届かないときは、10mm径ドリルビットで穴あけしてから(座グリという)ビス留めすればいい。できればあけた穴はビス留め後、10mm径の丸棒で塞ぎたい(赤い点線部分) *一部SNSでは表示されません。本サイトではご覧いただけます。

棚板や天板を取りつける

01 後面の骨組みの上を1×4材でカバーする(図面F) 02 棚板を取り付ける。手持ちの1×材を敷きつめるが、必要に応じて、材を割くこと。ここでは手持ちの1×8材や1×6材を使った。両端は脚の幅(45mm)に合わせ、幅45mmに割いた1×材を使った 03 天板を張る。ここでは1×10材(LM)を張ったが両サイドの細い天板(J)は、幅45mmの1×2材 04 折りたたみ部分の天板を長蝶番で取り付ける。この天板(N)の幅は折りたたんだときに棚部分が隠れるサイズに設定すること *一部SNSでは表示されません。本サイトではご覧いただけます。

ルーバー部分を取りつける

01 前面にルーバーの板材(E)を取りつける 02 このとき、各板材の両側で打ち留めるビス(75mm)を1個にして、ルーバーが可動するようにしておく *一部SNSでは表示されません。本サイトではご覧いただけます。

背の格子板を取りつける

01 1×4材を半分に割いた材(1×2材)でトレリス調に背板(IH)、を取り付ける。ビスは35mmのスリムビスを使う 02 表面から見た様子 *一部SNSでは表示されません。本サイトではご覧いただけます。

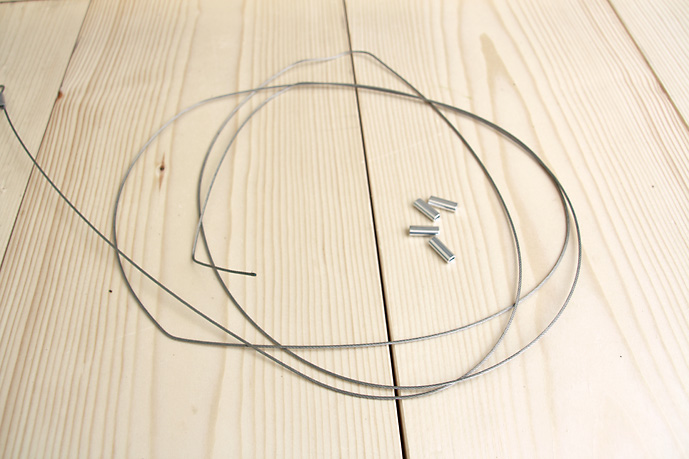

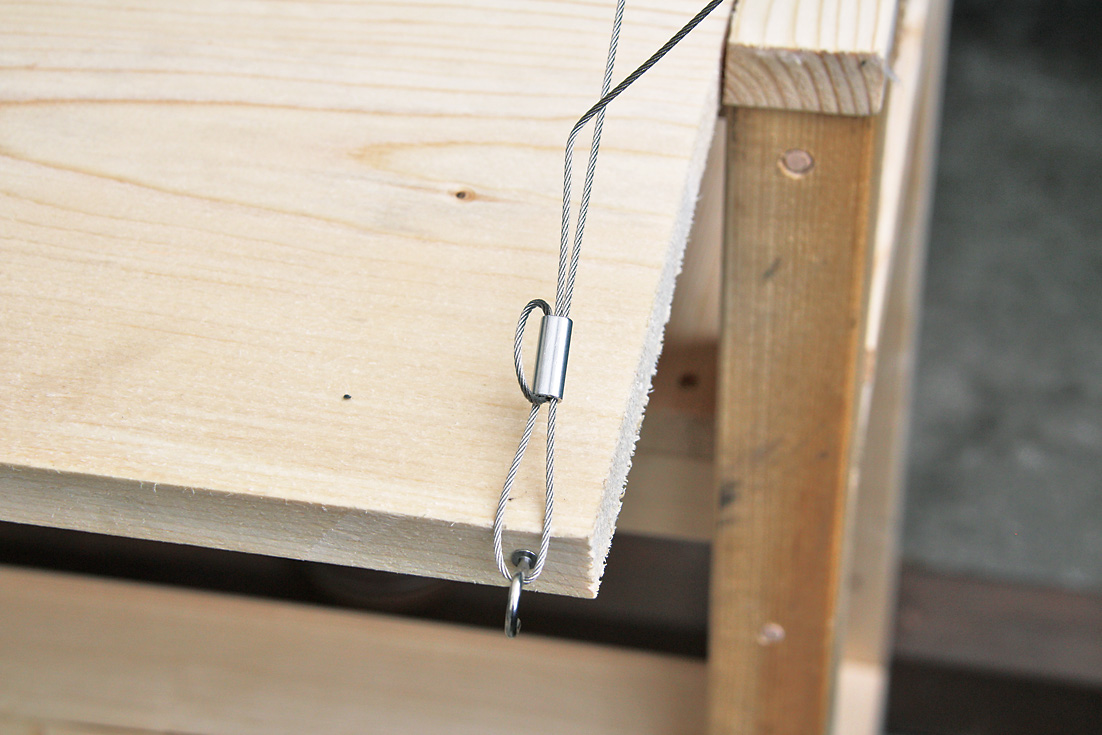

ワイヤーを使って折りたたみ式の天板にする

01 用意した2mm径のステンレスワイヤーとワイヤーストッパー。ホームセンターで入手できる 02 天板(N)と後面の上板(F)の両サイドにヒートンを取り付け、ワイヤーストッパーで小さな輪を作ったステンレスワイヤーを引っかけてまわし、折りたたみ式の天板(N)を引っ張り上げて固定する。この状態が天板を広く使う形。なお、折りたたんだ状態のときは、ステンレスワイヤーをはずしておく 03 ワイヤーの引っかけ部分 *一部SNSでは表示されません。本サイトではご覧いただけます。

キャスターを取りつける

脚の底にキャスターを取り付ける。ここも小さな下穴をあけてからネジ留めしたほうが安全。なおキャスターはストッパーつきのものを使用すること

脚の底にキャスターを取り付ける。ここも小さな下穴をあけてからネジ留めしたほうが安全。なおキャスターはストッパーつきのものを使用すること

塗装する

ここではキシラデコールのワイズを塗装した(木目が見えるステイン塗装)

ここではキシラデコールのワイズを塗装した(木目が見えるステイン塗装)

完成!デッキ上におしゃれな家具が増えたって思っちゃいました!

さっそく室外機に合わせてみる。ばっちりでした。このぐらい余裕のサイズにしたほうが引き出しやすい

さっそく室外機に合わせてみる。ばっちりでした。このぐらい余裕のサイズにしたほうが引き出しやすい

折りたたみ天板を上げれば使いやすい作業台になる!

折りたたみ天板を上げれば使いやすい作業台になる!

キャスターがあれば、出し入れがかんたん!

キャスターがあれば、出し入れがかんたん!*掲載データは2014年8月時のものです。