自作ストーブのバリエーションのひとつとして、まだまだ根強い人気を誇るロケットストーブ。以前にも本誌で少しだけDIY事例を紹介したが、簡単に手作りできて、機能性も上々と好評の様子。そうなるとじっとしてられないのが、われらドゥーパ!編集部。庭で火を愉しみ、アウトドアクッキングを堪能すべく、ロケットストーブ作りに挑戦だ~!

そもそもロケットストーブって?

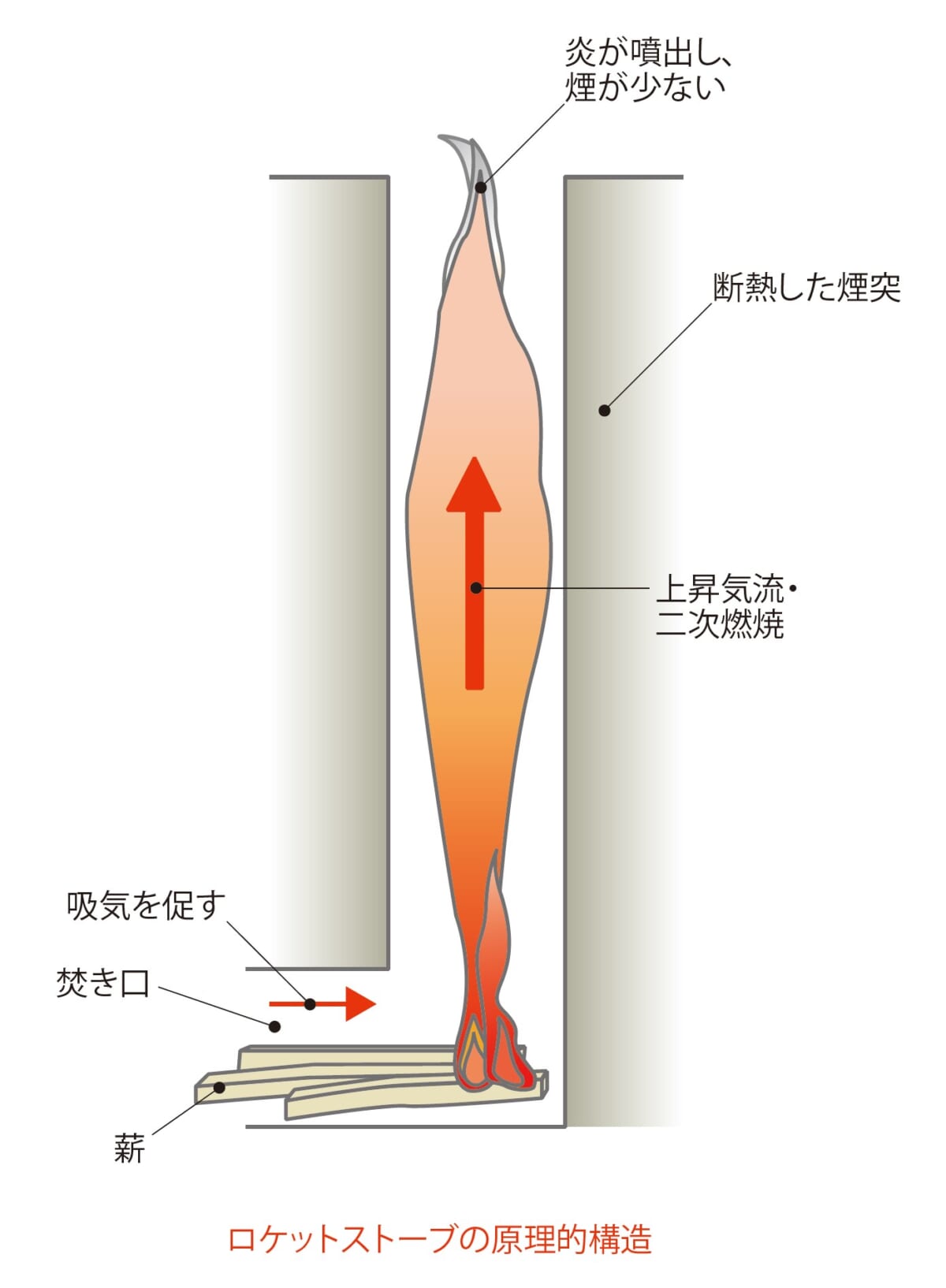

ロケットストーブの要は、断熱され、真っすぐに立つ煙突。これができれば、ロケットストーブはほぼ完成したといってもいい。あとは、煙突の下端に焚き口を設け、そこに薪を入れて燃やすだけ。このように、原理的な構造はとても単純だ。

そもそも真っすぐに立つ煙突は上昇気流を生んで燃焼効率を高めるものだが、断熱することで内部がより高温になり、上昇気流が増すとともに二次燃焼が起きるといわれる。つまり、燃焼効率がさらに高まるわけで、薪のエネルギーを有効活用でき、煙の排出が少なくなる。これが、ロケットストーブの機能が賞賛される理由だ。

なお、ロケットストーブには、煙突を横に延長させるなどして室内の暖房に利用するタイプもあるが、ここでは屋外での調理・焚き火用にターゲットを絞っている。

ちなみにロケットストーブの名称の由来は、完全燃焼状態となったときにゴーゴーと轟く吸気音がロケットのようだから、というのが有力のようだ。

Version A 一斗缶&薪ストーブ用煙突で簡易型ロケットストーブを作る

まずは安価な材料で手軽に作れるロケットストーブにトライ。これは、DIYでの製作事例が多いポピュラーなタイプ。簡単だけど、実力はバッチリだ!

18L缶(いわゆる一斗缶)のサイズは幅約240×奥行約240×高さ約350mm。コンパクト!

18L缶(いわゆる一斗缶)のサイズは幅約240×奥行約240×高さ約350mm。コンパクト!

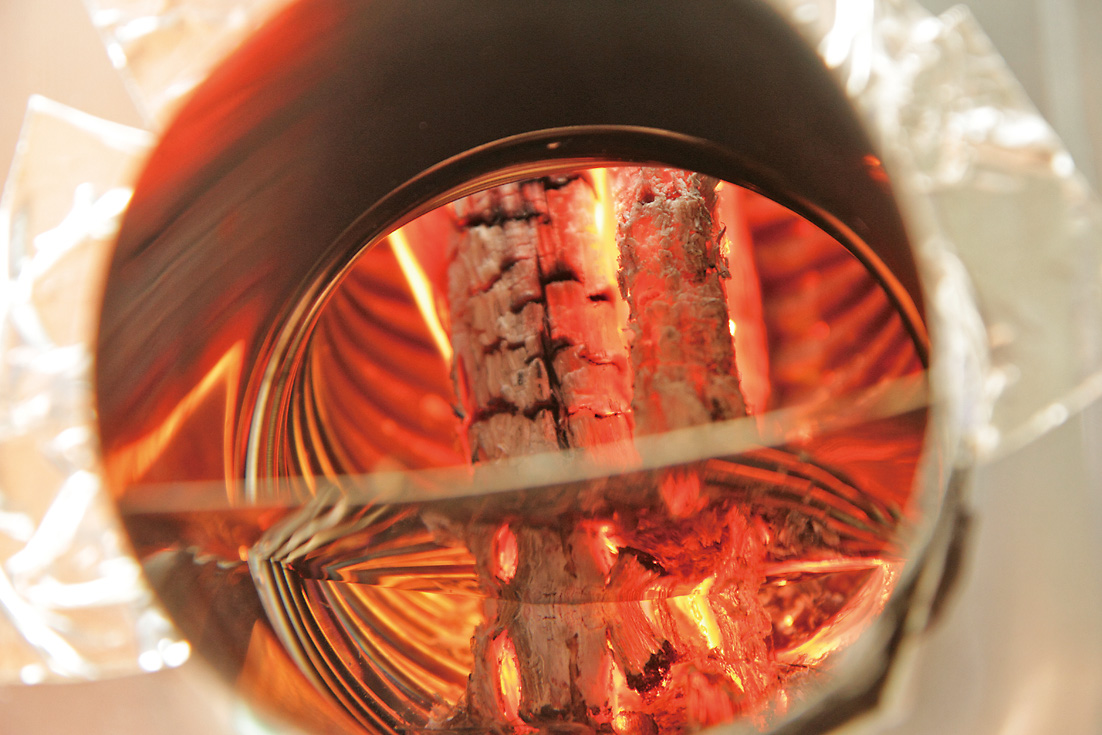

高温で燃える焚き口の内部

高温で燃える焚き口の内部

<使用資材一覧> *材料費の目安:約4000円

天切り缶(18L・フタ込み)、ステンレスハゼ折りシングル半直筒(106mm径)、ステンレスハゼ折りシングル・エビ曲90度(106mm径)、パーライト(14L)1袋

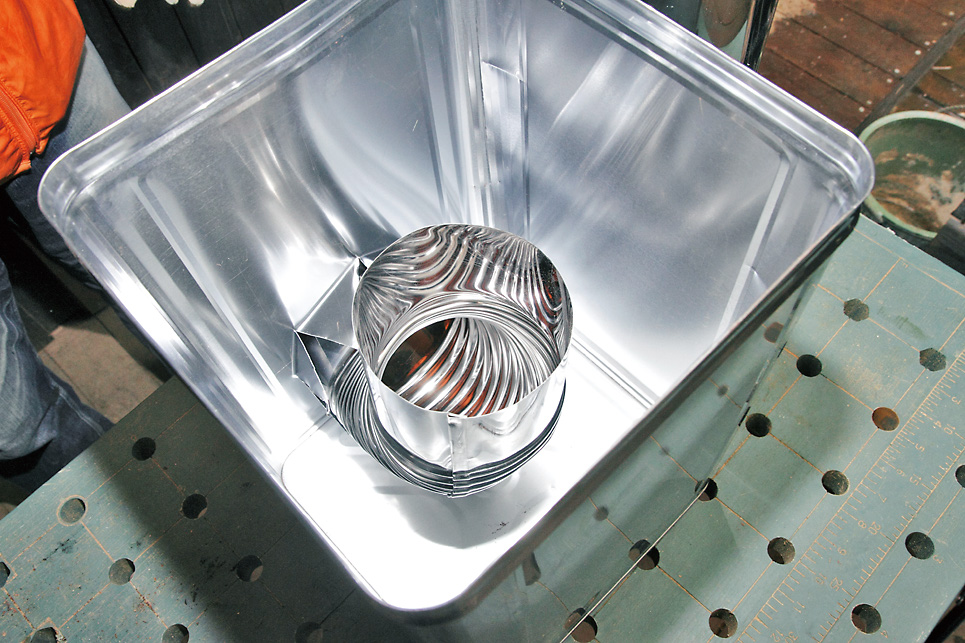

天切り缶(18L・フタ込み)、ステンレスハゼ折りシングル半直筒(106mm径)、ステンレスハゼ折りシングル・エビ曲90度(106mm径)、パーライト(14L)1袋

<使用道具一覧>

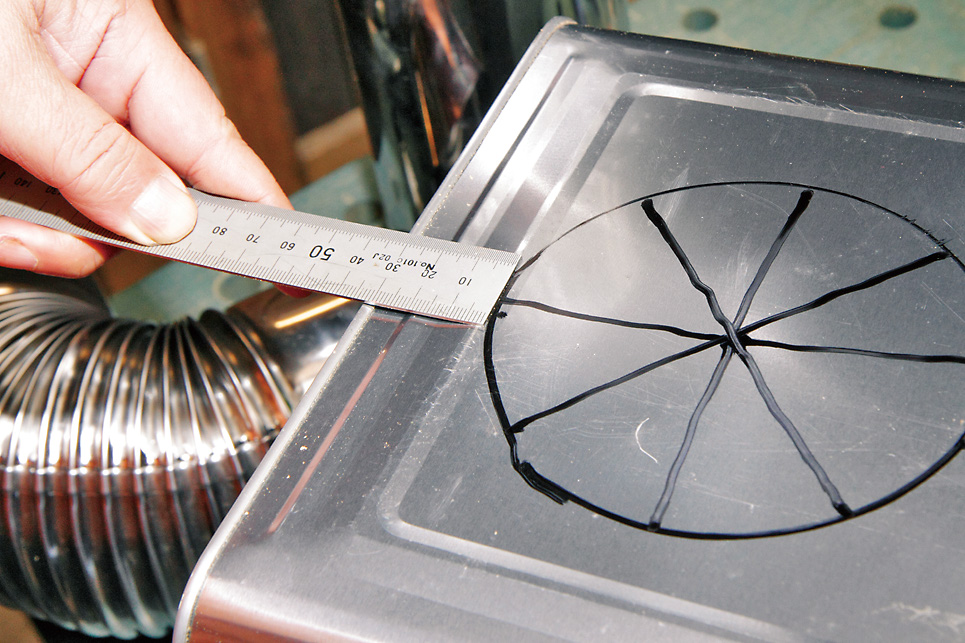

金切りバサミ、バール(缶に穴をあけられるものならなんでも可)、定規、メジャー、マジック、石工ハンマー(カナヅチでも可)、皮手袋、アルミテープ

金切りバサミ、バール(缶に穴をあけられるものならなんでも可)、定規、メジャー、マジック、石工ハンマー(カナヅチでも可)、皮手袋、アルミテープ

煙突と容器と断熱材。という一番簡単な基本形のロケットストーブを作ってみた。工作は簡単で、取材の撮影をしながらでも1時間以内で製作できた、コンパクトかつ、実用的なモデルだ。

材料は燃焼部になる薪ストーブ用のステンレス煙突、容器になる18L天切り缶(いわゆるフタ付き一斗缶)に、断熱材になる園芸用のパーライト14L(15Lでも可)を用意する。

工作は容器となる天切り缶のフタと本体に煙突を通す穴をあけ、煙突を通し、天切り缶のすき間にパーライトを充填してフタをすればできあがりだ。

パーライトは大変に軽い資材なので、ロケットストーブ自体もとても軽く、女性でも簡単に持ち運べるので、ピクニックやキャンプに持ち込むこともできる。

焚き口に割り箸や枯れた杉の葉など、点火しやすい燃料を押し込み点火。これに十分火が回ったら、煙突の上からよく乾いた薪を縦に落とし込めば、すぐに薪に火が移って、本格的に燃焼する。

<製作手順>

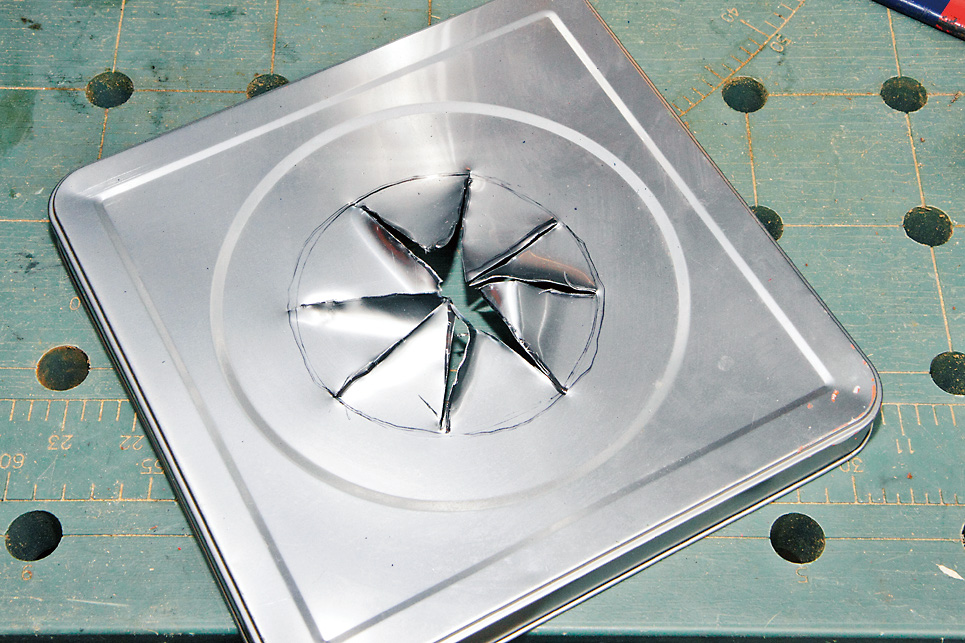

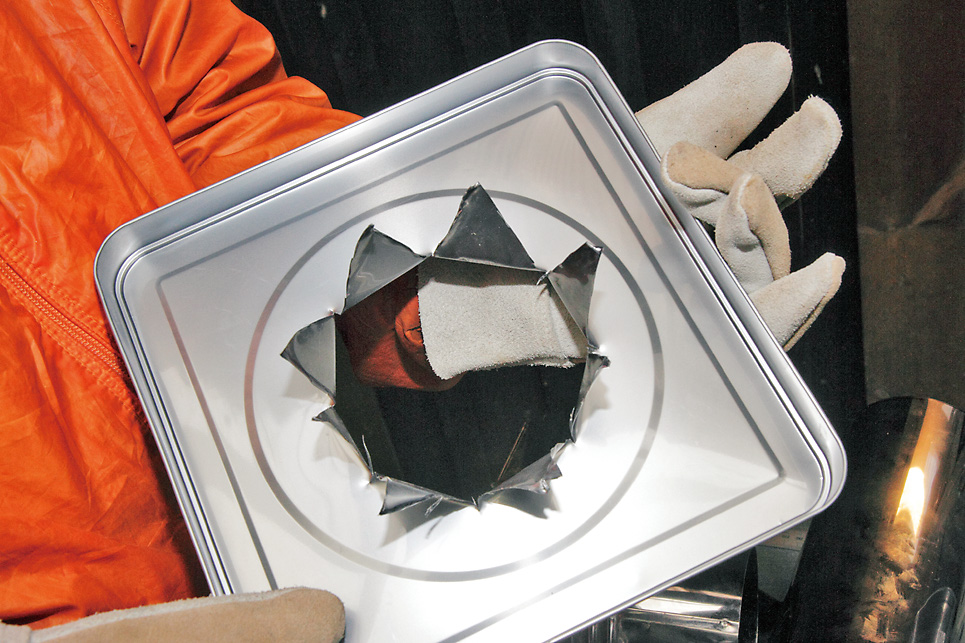

01 フタの真ん中に煙突を当てて、マジックで円を写す。ほんの少しゆるめに書いておくとあとで煙突を差し込みやすい 02 円を8等分する。これが切り線になる。等分線を増やすと切り抜く円はきれいになるが、作業はその分増える 03 バールの先をフタに当てて、切りはじめの穴をあける。穴あけしやすいものならバールでなくてもよい。金切りバサミの先が差し込める程度の穴をあける 04 切り線に沿って、円周まで金切りバサミで切れ込みを入れていく 05 8本の切り線すべてに切り込みを入れる 06 切れ込みを写真のように内側に折り曲げる 07 いびつになったところはハンマーでたたき円に近くなるように修正する 08 なるべくきれいな円形の穴にする 09 穴をあけたフタに煙突を通してみる。引っ掛かるようなら叩いて修正する 10 缶の本体にも煙突穴の円を墨つけ 11 本体の円にも切り線を描いておく 12 本体の穴は、底から3cmのところに下端がくるようにする。ここはポイント 13 フタと同じように本体側の穴あけが済んだら、煙突を差し込んで不具合がないか確認する 14 エビ曲90度管は本体の中に、こんな感じで収まる 15 本体内にエビ曲90度管を取り付けたところ 16 エビ曲90度管に半直筒管を取り付けてフタを差し込み組み立てる 17 本体に煙突が取り付けられた状態 18 半直筒管は本体から1cmだけ飛び出るようにしたいので、一度半直筒管を取り外して短く切る 19 エビ曲90度管の直径の約3分の1の部分で幅がいくつあるか調べる 20 切り離した半直筒管を平らに叩き、そこから幅10cm、長さ12cmの板を切り出す 21 切り出したステンレス板を焚き口に差し込む。板の下側が煙突に新鮮な空気を送る吸気口となる 22 短くした半直筒管を元に戻す 23 煙突と本体のすき間にパーライトを注ぎ込む 24 パーライト14Lを全部入れるとこのようになる。これだけ入っていれば実用には十分 25 フタに煙突を差し込んで元に戻せばロケットストーブのできあがり 26-1 組み立てが終った時点で焚き口側の煙突差し込み穴からパーライトの漏れを発見。アルミテープで補修した 26-2 アルミテープは台所などで使う一般的なもの 完成! できあがったロケットストーブは片手で持ち上がるほど軽量なので、持ち運びも簡単 *一部SNSでは表示されません。本サイトではご覧いただけます。

煙突の上にゴトクを載せれば料理用ストーブになる。煙突上端とゴトクのすき間は写真のように広めに設定すると、空気の流れがよくなり燃焼効率が上がる

煙突の上にゴトクを載せれば料理用ストーブになる。煙突上端とゴトクのすき間は写真のように広めに設定すると、空気の流れがよくなり燃焼効率が上がる

ちゃんと燃えると炎は螺旋形に回りながら煙突から噴出してくる。これくらい燃えると、煙は出ない

ちゃんと燃えると炎は螺旋形に回りながら煙突から噴出してくる。これくらい燃えると、煙は出ない

料理してみた!

ロケットストーブの構造上、燃焼中は火加減の調節が難しいが、湯を沸かしたり、煮込んだりには便利に使える。火勢の強さでチャーハンなど中華料理には使いやすそう。ゴトクの上に鉄板を敷き、その上にフライパンを置くなど、火勢の調節をすれば、モチや肉、魚を焼いたりもできる。

4Lのナベで何かが煮込まれる。火にかけて5分経たずに沸いてくる

4Lのナベで何かが煮込まれる。火にかけて5分経たずに沸いてくる

ナベの中では編集長特製の豚汁が煮込まれていた。ロケットストーブ完成から30分後には豚汁にありついた

ナベの中では編集長特製の豚汁が煮込まれていた。ロケットストーブ完成から30分後には豚汁にありついた写真◎佐藤弘樹

*掲載データは2012年12月時のものです。