自作ストーブのバリエーションのひとつとして、まだまだ根強い人気を誇るロケットストーブ。以前にも本誌で少しだけDIY事例を紹介したが、簡単に手作りできて、機能性も上々と好評の様子。そうなるとじっとしてられないのが、われらドゥーパ!編集部。庭で火を愉しみ、アウトドアクッキングを堪能すべく、ロケットストーブ作りに挑戦だ~!

Version A 一斗缶&薪ストーブ用煙突による簡易型ロケストの作り方はコチラ

そもそもロケットストーブって?

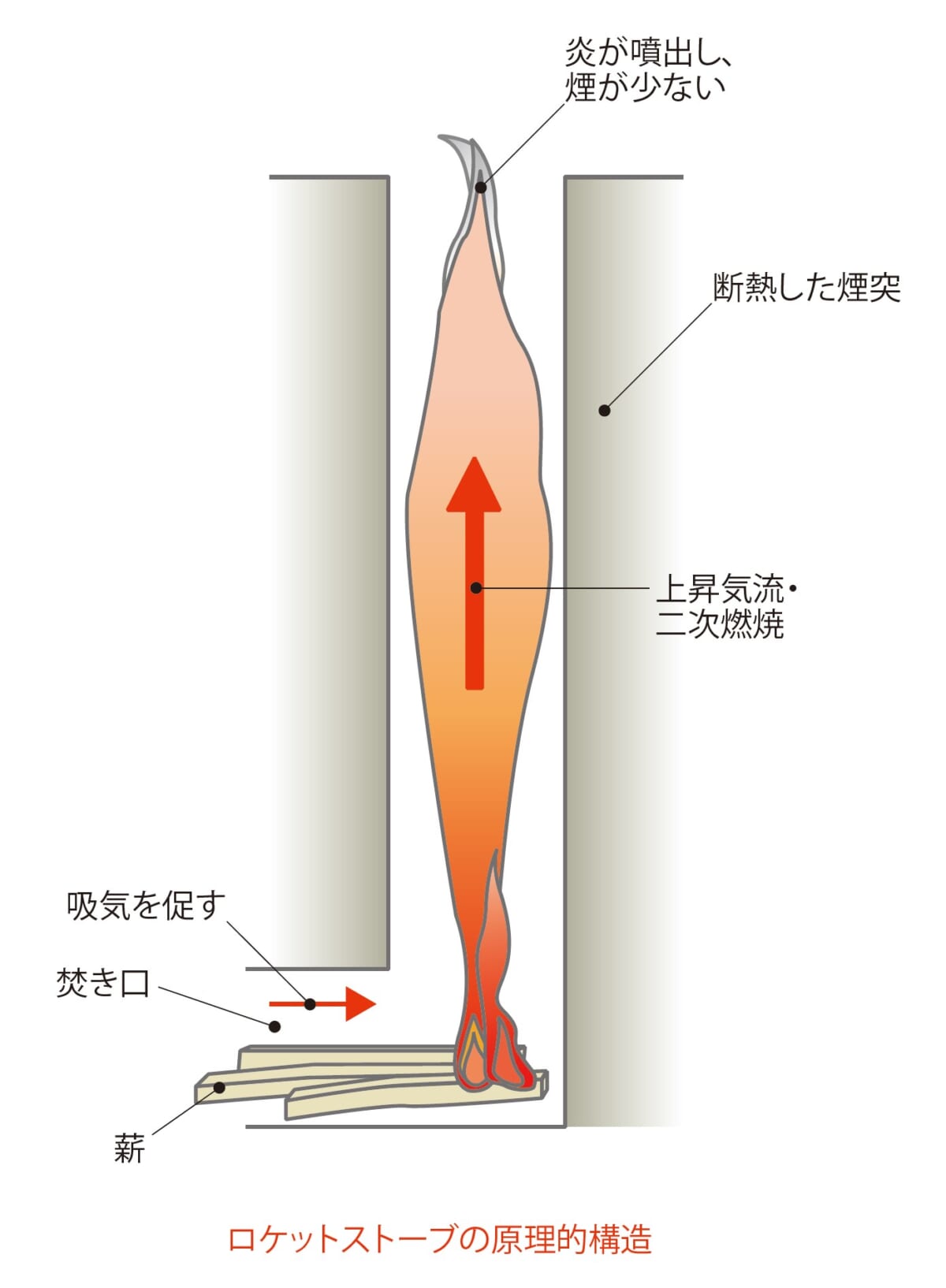

ロケットストーブの要は、断熱され、真っすぐに立つ煙突。これができれば、ロケットストーブはほぼ完成したといってもいい。あとは、煙突の下端に焚き口を設け、そこに薪を入れて燃やすだけ。このように、原理的な構造はとても単純だ。

そもそも真っすぐに立つ煙突は上昇気流を生んで燃焼効率を高めるものだが、断熱することで内部がより高温になり、上昇気流が増すとともに二次燃焼が起きるといわれる。つまり、燃焼効率がさらに高まるわけで、薪のエネルギーを有効活用でき、煙の排出が少なくなる。これが、ロケットストーブの機能が賞賛される理由だ。

なお、ロケットストーブには、煙突を横に延長させるなどして室内の暖房に利用するタイプもあるが、ここでは屋外での調理・焚き火用にターゲットを絞っている。

ちなみにロケットストーブの名称の由来は、完全燃焼状態となったときにゴーゴーと轟く吸気音がロケットのようだから、というのが有力のようだ。

Version B 耐火レンガ&コンクリートで常設のロケットストーブを作る

レンガを積むだけでも、ロケットストーブは作れる。が、しっかり固定して常設しておけば、毎回組み立てたり片付けたりする手間が省ける。庭の構造物として見栄えがよく、バーベキュー炉やピザ窯にも利用できるマルチなロケットストーブ作りに挑む!

こんなロケットストーブができました~!

こんなロケットストーブができました~!

天板の上に耐火レンガを並べ、内側に炭を入れて焼き網を置けば即席バーベキュー炉に!

天板の上に耐火レンガを並べ、内側に炭を入れて焼き網を置けば即席バーベキュー炉に!

耐火レンガを積んで壁を作り、大判の大谷石を載せればピザ窯に!

耐火レンガを積んで壁を作り、大判の大谷石を載せればピザ窯に!

<使用資材一覧> *材料費の目安:約2万5000円

砂(20kg)6袋

砂利(20kg)6袋

セメント(25kg)1袋

コンクリートブロック30個

鉄筋(10×1000mm)12本

結束線

耐火レンガ38個(バーベキュー炉、ピザ窯の分は別)

耐火コンクリート(アサヒキャスターCA-13T/25㎏)1袋

仕上げ用モルタル(3㎏)4袋

シールシート

シーラー

多用途塗料

<使用道具一覧>

スコップ(穴掘り)

自作タンパー(突き固め)

水平器(水平の計測)

メジャー(計測)

トロフネ(コンクリート、モルタル練り)

練りクワ(コンクリート、モルタル練り)

プラスチックゴテ(水平に均す)

ブロックゴテ(モルタルを盛る)

サシガネ(計測、墨つけ)

ダイヤモンドホイールを装着したディスクグラインダー(ブロック、レンガのカット)

ペンチ(結束線を結ぶ)

ハンマー(ブロックのカット、鉄筋を打ち込む)

目地ゴテ(目地入れ)

金ゴテ(仕上げ用モルタル塗り)

カッター(シールシートのカット)

ローラー、ハケ、塗料バケット(塗装)

CHAPTER1 デザインを決める

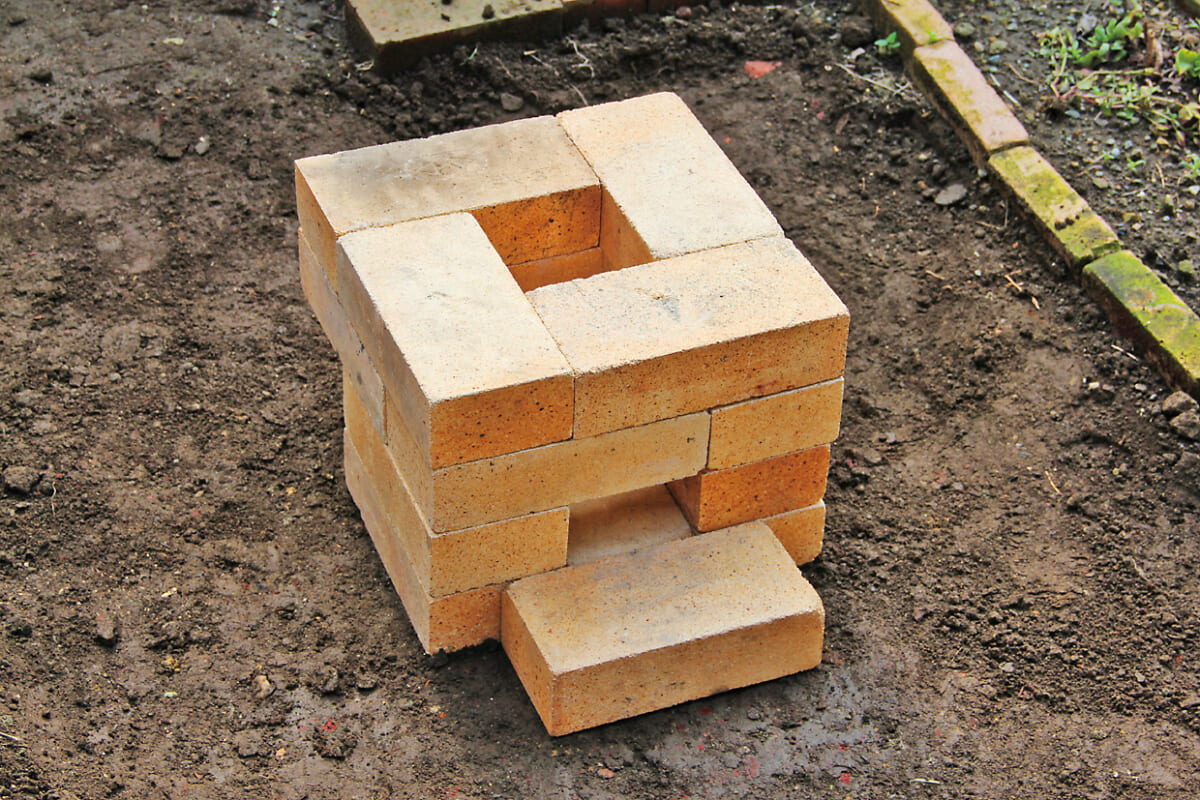

レンガをどんな形に組み合わせれば機能的なロケットストーブになるのか?まずはアレコレ試した上で、デザインを決定する。

01-1 これは本誌連載「続々・田舎暮らしのDIY術」(84号)でも登場した簡易型レンガロケットストーブ。16個のレンガをこのように積むだけ 01-2 別角度より 02 十分に役割を果たすことを確認 03 焚き口を広くしてみようとレンガを1個はずしたら全然燃えなくなった。煙突部分が短くなって機能しなくなった様子 04 焚き口を広げたまま1段高く積み重ねると、機能復活 05 もう1段追加。好調 06 どんどん高くしてみよう。手持ちの耐火レンガを使い切ったので普通レンガで 07 これで煙突の高さ約60cm。焚き口も延ばしてみたら威力が増すだろうか? 08 よく燃えて煙は少ないが、煮炊きに使うには、もっと低いほうが安定的に炎が上まで届くのでよさそう。焚き口の延長も、わざわざレンガの数(=資材代)を増やして大型にする価値があるほど、ハッキリとした効果を感じられず… 09 これなら大型にする価値があるのでは?とひらめいたのが、煙突の上端に天板を作る形。耐火レンガで天板を作っておけば、ものを置くのに便利なだけでなく、バーベキュー炉にも使える。そして… 10 天板を囲って蓄熱すれば、ピザ窯になるのでは…?耐火レンガを2段積み重ねて壁を作り、60×300×600mmの大谷石を2枚載せる 11 この高さでも炎が上まで届きにくい。もっと低くしてみよう 12 これぐらいが調子いいみたい。窯部分の前面も耐火レンガでふさいで蓄熱 13 1時間くらい燃やして窯を暖めてからピザを投入 14 いちおう焼けたが、まだまだ温度が低かったよう。でも、もっとガンガン燃やせば大丈夫かな?というわけで、この形で作ることに決定。ただし、快適に使うためには、土台に載せて焚き口を高くする必要がある *一部SNSでは表示されません。本サイトではご覧いただけます。

CHAPTER2 常設型ロケットストーブを作る

決めたデザインどおり、耐火レンガを耐火コンクリートで固定する。が、その前にブロック積みの土台を作って、使いやすい高さにかさ上げ。

01 ロケットストーブのサイズよりやや大きめの600×850mm程度を深さ150mmほど掘り、底を突き固める 02 砂利を50mmほどの厚さで敷き、突き固める 03 コンクリートを100mmほどの厚さで敷き、水平に均す。コンクリートはセメント1:砂3:砂利5程度で混ぜ、水で練ったもの 04 コンクリートの上にモルタルを盛り、コンクリートブロックを水平に並べる。目地の幅は約10mm。四隅に鉄筋を立てる。右手前のみブロック3段分の高さ、他の3本は4段分の高さ。ディスクグラインダーでブロックに溝を掘り、曲げた鉄筋を引き回して結束線で結び合わせる。鉄筋は2本の筒に通して曲げると曲げやすい 05 目地やブロックの穴にモルタルを充填する 06 3段目まで積む。3段目にも鉄筋を引き回す(2段目は不要) 07 ブロックの内側は、上端の少し下までガラや土を充填する 08 上面をモルタルで覆い、水平に均す。この上に試作した形のロケットストーブを作る 09-1 まず、焚き口の張り出し部分を作る。モルタルの上に耐火コンクリートを盛り、耐火レンガを3個並べる 09-2 宙に浮く部分は適当に支えておく。デザイン的なバランスを考えて、土台より横に2cm張り出させた 10 1段目を並べた。目地には耐火コンクリートを詰める 11 焚き口を2段分あけるため、このように耐火レンガを積む。半割の耐火レンガが必要になるので、ディスクグラインダーでカットする 12 4段目は、このような配置になる。目地の分だけ焚き口が広がったため、試作の形とは異なるのだ。半割の他、現物合わせで小さくカットした耐火レンガが必要 13 燃焼部を積み終えた。目地は最後に整えることにする 14 燃焼部以外は、かさ上げするためにさらにブロックを積む。ブロックも現物合わせのカットが必要 15-1 天板として敷く耐火レンガと目地の厚さを残して、ブロックを積み終えた。最後の段は、ブロックの高さも現物合わせでカットした。土台と同様、ブロックの内側にガラや土を充填し、上面をモルタルで水平に整える 15-2 背面はこんな感じ 16 天板の耐火レンガを敷く。幅、奥行きとも土台より2㎝張り出させた。張り出した部分に目地を詰めるため、適当な板を下に当てている 17-1 これで形ができあがった。あとは土台を化粧するだけ 17-2 背面はこんな感じ 18 ブロックに、薄塗りしやすい仕上げ用モルタルを塗った。数日おいて、モルタルが乾いたら塗装する 19 塗装にあたり、ちょっとひと遊び。シールシートに適当なデザインを描いて切り出し、モルタル面に張り付ける 20 モルタル全面にシーラーを塗る 21 数時間おいて、多用途塗料を塗る 22 塗料が完全に乾く前にシールをはがして完成。シーラーや塗料の水分によってシールにシワが寄り、そのすき間からシーラーや塗料が流れ込んでやや雑な仕上がりになったが、これはこれで味と捉えよう 完成! *一部SNSでは表示されません。本サイトではご覧いただけます。

常設型ロケットストーブを使ってみました

01 火入れの前に、吸気の通路を確保するための金具を製作。version Aの簡易型ロケットストーブの具合を見ていて、これがけっこう効いているように感じられたので、薪ストーブ用煙突の端材で作った 02 金具を焚き口にセットして、いよいよ火を入れよう。ロケットストーブの燃料には、その辺で拾ってきた小枝など、細い薪が適している 03 ささやかな焚き火を楽しみつつ、煙突の上にはダッチオーブンをセット 04 気がつけば、ダッチオーブンの中には旨そうな豚のスペアリブが… 05 天板の上に耐火レンガと大谷石を積んで、ピザ焼きに挑戦 06 窯が暖まってきたところでピザを投入 07 いちおう焼けたが、時間がかかるし、上昇気流に乗って噴出する灰が降っている状態… 08 で、煙突の上に薪を置いてみたら、これが威力抜群! 09 あっという間にピザが焼けてしまった。が、煙がけっこう出るし、これはロケットストーブというよりも、まさにピザ窯という感じかな… 10 最後に、再びダッチオーブンを載せて焚き火。やっぱりこれなら煙が少ないし、この冬、かなり楽しめそうだ~♪ *一部SNSでは表示されません。本サイトではご覧いただけます。

*掲載データは2012年12月時のものです。