窯作りに挑戦する皆さんのために、押さえておくべきポイントをまとめて解説。これさえチェックすれば、あなたの頭の中では、すでに立派な窯ができあがってるはず。ほら、意外と簡単に作れそうでしょ?

<記事内ギャラリー>

千葉県のNさんが製作したドラム缶窯。耐火レンガで作った窯も所有するNさんだが、「ピザを焼くだけなら実はドラム缶窯のほうが速くて便利です。ちょっとスモーキーになりますけどね」とのこと 以前、編集部で製作した超カンタン窯。20個の耐火レンガを並べて床と壁を作り、天井にはバーベキュー用の鉄板を載せただけ。これで、おいしいピザもパンも焼けちゃいました 耐火レンガ32個と天井用の大谷石2枚を積み木のように重ねるだけで窯にした例 扇形の耐火レンガ30個と標準形の耐火レンガ10個を使って、アーチ型の窯を作った例。耐火レンガの数を増やしてアレンジするのも簡単 フランスレンガという名称でホームセンターで販売されるフランス産耐火レンガ。ふぞろいな焦げ跡はデザインにも活きる。サイズは約220×105×54mm 耐火レンガは普通レンガよりやや大きいものが多い。耐火性能を刻印しているものもある。SK-32は耐火性能が1200度くらい、SK-34は1400度くらいということを表す。写真は約230×114×65㎜ 長さが半分の耐火レンガ。約115×114×65mm 厚さが半分の耐火レンガ。約230×114×30mm 耐火コンクリート、アサヒキャスターCA-13T。25㎏入り 耐火コンクリート、イワキキャスタブル(コテ塗り用)。25㎏入り 耐火モルタル。25㎏入り 300×600×65mmの耐火レンガを前後に2枚並べて床にした窯(茨城県・Fさん製作) なんと三層式の窯。上2段の床はどちらもアサヒキャスターCA-13Tで作っている(Iさん製作) 全体的に赤レンガで覆った窯だが、上段の床に大谷石を使っていることがはっきりとわかる(岐阜県・Kさん製作) 約900×300×120mmの大谷石 約600×300×65mmの耐火レンガ 01 コンクリート型枠用合板に板材を打ちつけて作った型枠に、水で練った耐火コンクリート(アサヒキャスターCA-13T)を塗り込む。800×800×60mmの板を作るのに必要な耐火コンクリートは、25㎏入り約3袋 02 コテで表面を均す。その後、ハンマーで型枠の四方を叩き、中の空気を抜いておくとヒビ割れ防止になる 03 24時間ほどおいたら、ハンマーで型枠の四方を軽く叩いて、板状になった耐火コンクリートを取り出す

introduction 窯を作る前に知っておきたい基本のトコロ

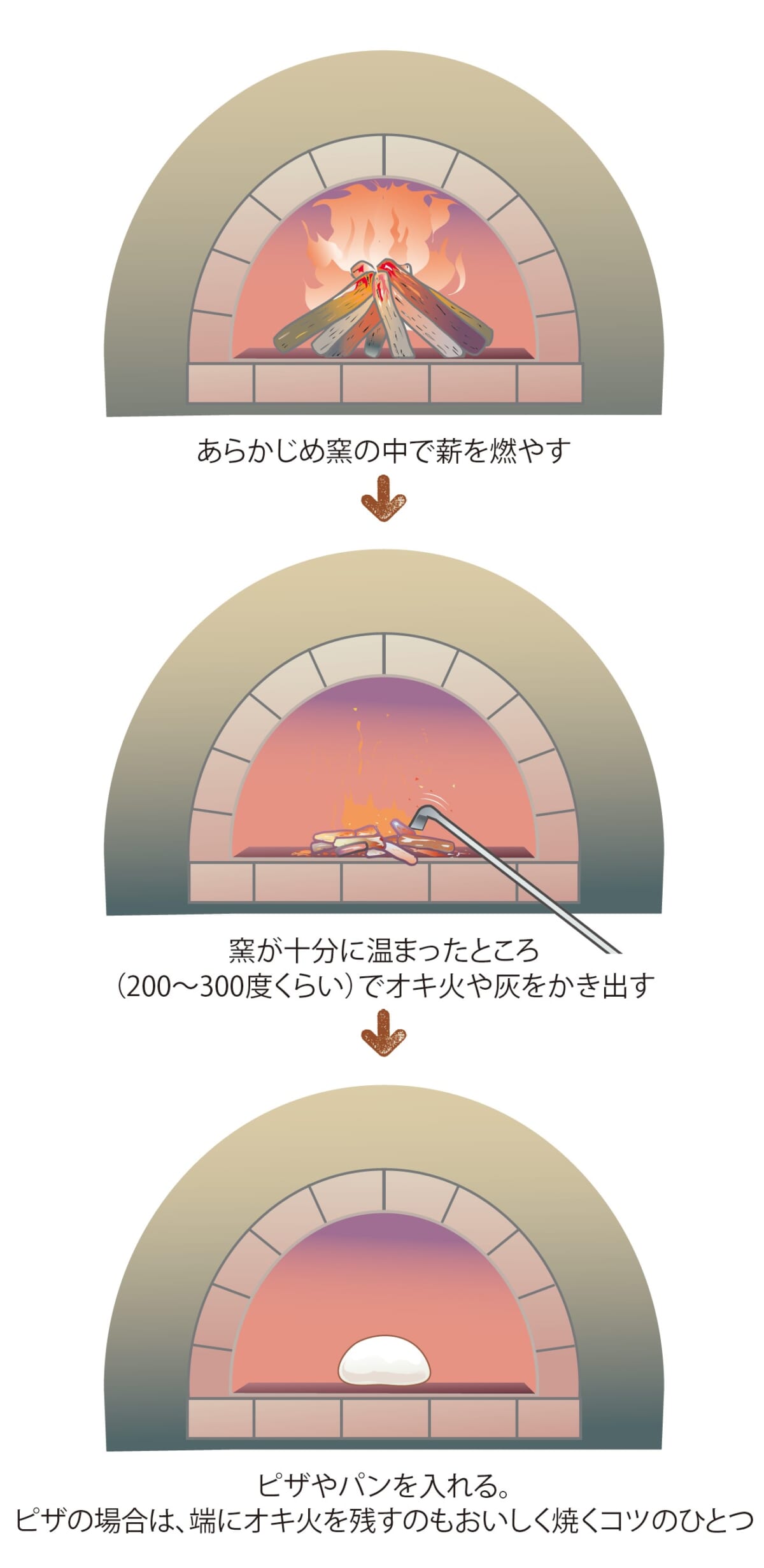

Q.どうして窯で焼いたピザやパンはおいしいのか?

↓

対流熱と遠赤外線で焼くから、おいしいんです

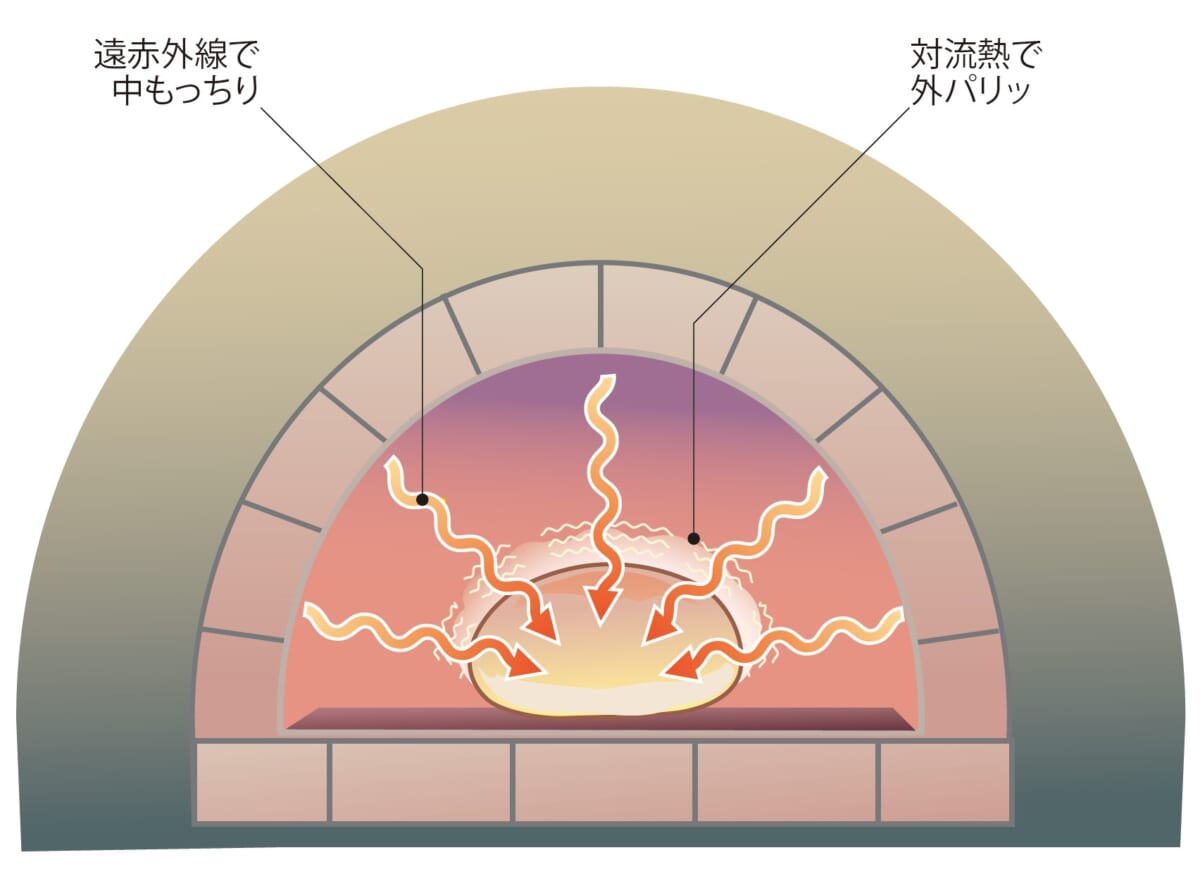

これでおいしいピザやパンが焼けるのは、窯が温まると、ふたつの効果が生まれるから。

ひとつは、窯内部に熱風の対流(対流熱)が生まれること。その対流がピザやパンを一気に包み込んで、うまみや水分を逃がさずに効率よく焼き上げる。

もうひとつは、熱を蓄えた窯(耐火レンガなど蓄熱する材)が、遠赤外線(輻射熱)を出すこと。なんと遠赤外線は、ピザやパンに浸透して、内部から加熱をする。

このように、ピザやパンの外側は対流熱によって、内側は遠赤外線によって同時に加熱することで、外はパリパリ、中はふっくらモッチリのおいしいピザ、パンが焼けるのだ。

以上のことから言えるのは、とにかく耐火レンガなど蓄熱性のある資材できっちりと囲めば、その空間は、おいしいピザやパンが焼ける窯になるということ。

そう考えると、窯作りのハードルはグッと下がるはずだ。

さぁ、窯の設計に取りかかろう。

こんなカンタンな窯だってしっかりピザ、パン焼けるんです

このページで説明している通り、窯って、とても単純なもの。その証拠に、こんなにカンタンに作れる窯でも、おいしいピザ&パンが焼けるのだ。まずは、超お手軽に窯ライフを始めてみますか?

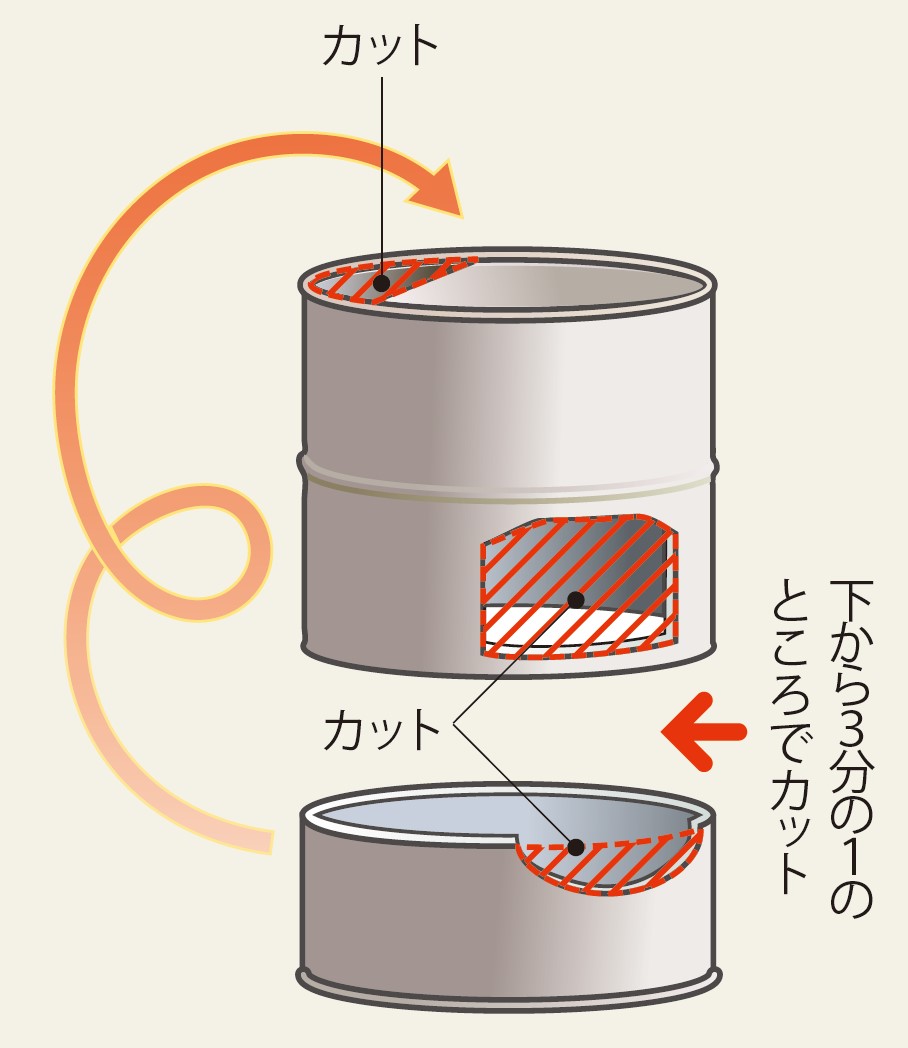

千葉県のNさんが製作したドラム缶窯。耐火レンガで作った窯も所有するNさんだが、「ピザを焼くだけなら実はドラム缶窯のほうが速くて便利です。ちょっとスモーキーになりますけどね」とのこと

千葉県のNさんが製作したドラム缶窯。耐火レンガで作った窯も所有するNさんだが、「ピザを焼くだけなら実はドラム缶窯のほうが速くて便利です。ちょっとスモーキーになりますけどね」とのこと

以前、編集部で製作した超カンタン窯。20個の耐火レンガを並べて床と壁を作り、天井にはバーベキュー用の鉄板を載せただけ。これで、おいしいピザもパンも焼けちゃいました

以前、編集部で製作した超カンタン窯。20個の耐火レンガを並べて床と壁を作り、天井にはバーベキュー用の鉄板を載せただけ。これで、おいしいピザもパンも焼けちゃいました

耐火レンガ32個と天井用の大谷石2枚を積み木のように重ねるだけで窯にした例

耐火レンガ32個と天井用の大谷石2枚を積み木のように重ねるだけで窯にした例

扇形の耐火レンガ30個と標準形の耐火レンガ10個を使って、アーチ型の窯を作った例。耐火レンガの数を増やしてアレンジするのも簡単

扇形の耐火レンガ30個と標準形の耐火レンガ10個を使って、アーチ型の窯を作った例。耐火レンガの数を増やしてアレンジするのも簡単

POINT1 主要資材は耐火レンガ

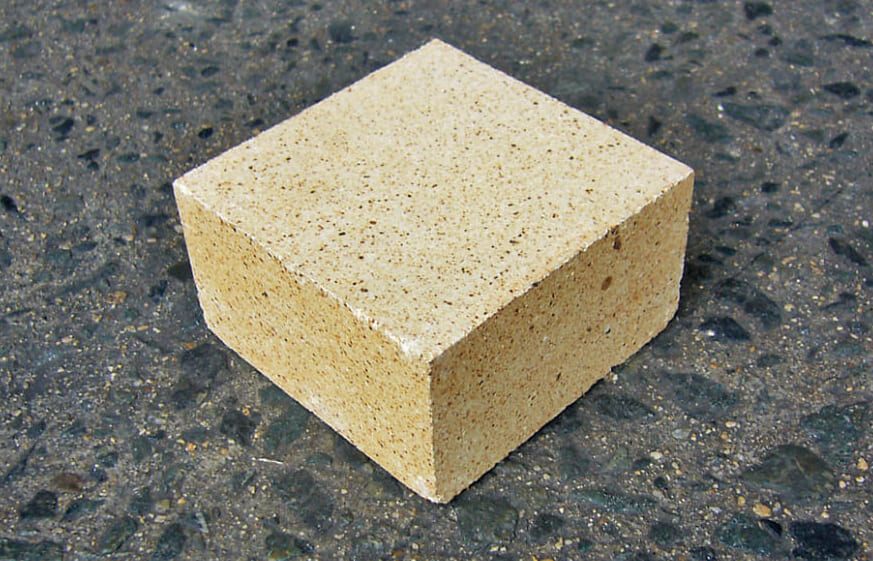

火が直接当たる窯内部には、耐火性のある資材を使う。石や粘土でもいいが、圧倒的にポピュラーなのは耐火レンガ。入手しやすく、定形なので設計・組み立てにも都合がよく、洋風なルックスも人気がある。なお、普通レンガも焼成されたものではあるが、高温に長時間さらされると割れることがあるので、避けるのが無難。

フランスレンガという名称でホームセンターで販売されるフランス産耐火レンガ。ふぞろいな焦げ跡はデザインにも活きる。サイズは約220×105×54mm

フランスレンガという名称でホームセンターで販売されるフランス産耐火レンガ。ふぞろいな焦げ跡はデザインにも活きる。サイズは約220×105×54mm

耐火レンガは普通レンガよりやや大きいものが多い。耐火性能を刻印しているものもある。SK-32は耐火性能が1200度くらい、SK-34は1400度くらいということを表す。写真は約230×114×65mm

耐火レンガは普通レンガよりやや大きいものが多い。耐火性能を刻印しているものもある。SK-32は耐火性能が1200度くらい、SK-34は1400度くらいということを表す。写真は約230×114×65mm

長さが半分の耐火レンガ。約115×114×65mm

長さが半分の耐火レンガ。約115×114×65mm

厚さが半分の耐火レンガ。約230×114×30mm

厚さが半分の耐火レンガ。約230×114×30mm

ひとつずつ形も色も違うアンティーク耐火レンガ。できあがった窯もアンティークな雰囲気になること間違いなし。サイズは約220×110×65mm

ひとつずつ形も色も違うアンティーク耐火レンガ。できあがった窯もアンティークな雰囲気になること間違いなし。サイズは約220×110×65mm

耐火レンガの接着(目地)にはコテ塗り用の耐火コンクリート(キャスタブル、不定形耐火物ともいう)または耐火モルタルを使う。普通モルタルは、高温にさらされると割れてしまう。

耐火コンクリートは、通常のセメント同様に、水で練って施工し、常温で1日おけば硬化するので扱いやすい。なお、コテ塗り用ではない骨材の大きいタイプは、目地には適さない。

耐火モルタルは、高温で加熱するまで硬化しない熱硬性タイプが一般的。800℃程度で熱しないと硬化せず、硬化後でも水に弱いため、ピザ&パン窯には使いにくいのが実情だ。使用する場合は、普通セメントを15~20%程度混ぜると多少施工しやすくなる。

耐火コンクリート、アサヒキャスターCA-13T。25㎏入り

耐火コンクリート、アサヒキャスターCA-13T。25㎏入り

耐火コンクリート、イワキキャスタブル(コテ塗り用)。25㎏入り

耐火コンクリート、イワキキャスタブル(コテ塗り用)。25㎏入り

耐火モルタル。25㎏入り

耐火モルタル。25㎏入り

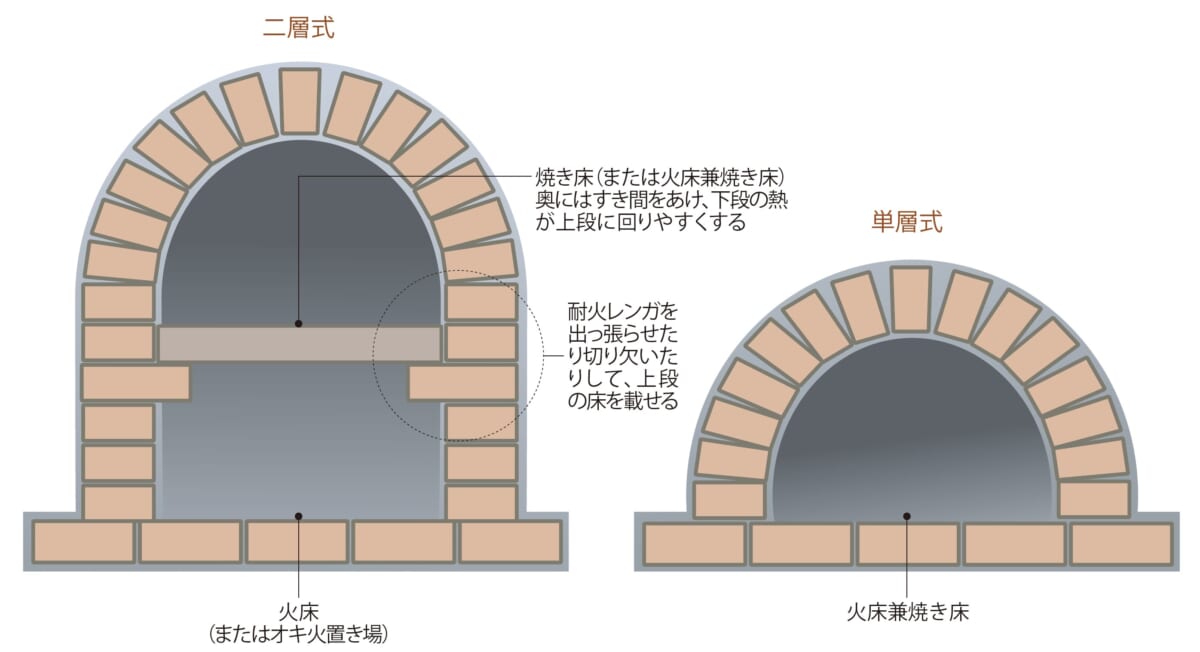

POINT2 単層式か、二層式か?

ピザ&パン窯では、単層式か二層式が一般的。

作るのが簡単なのは単層式だ。天井をどんな形状にするかが、製作上のポイントになる。

単層式の場合、ひとつの床で、薪を燃やす火床と、ピザやパンを置く焼き床を兼ねる。

一方、二層式の場合は、下段は火床、上段は焼き床と分けられるため、ピザ、パンを焼きながら薪を燃やして温度を上げることができる。あるいは、上段を火床兼焼き床とし、窯が温まったら下段にオキ火を移して上段でピザ、パンを焼くという使い方をすれば、オキ火を外にかき出す場合に比べ、より長く窯内部を高温に保つことができる。

二層式を作る場合は、上段の床をどう作るかがポイントだ。標準サイズの耐火レンガを空中に並べて作るのが難しいことは、容易に想像できるはず。

現実的なのは、左右の壁に渡せるサイズの材料を使うこと。もちろん耐火性のある資材だ。たとえば、600×300mmなど大判の耐火レンガ、大谷石、耐火コンクリートで自作した板が挙げられる。

300×600×65mmの耐火レンガを前後に2枚並べて床にした窯(茨城県・Fさん製作)

300×600×65mmの耐火レンガを前後に2枚並べて床にした窯(茨城県・Fさん製作)

なんと三層式の窯。上2段の床はどちらもアサヒキャスターCA-13Tで作っている(Iさん製作)

なんと三層式の窯。上2段の床はどちらもアサヒキャスターCA-13Tで作っている(Iさん製作)

全体的に赤レンガで覆った窯だが、上段の床に大谷石を使っていることがはっきりとわかる(岐阜県・Kさん製作)

全体的に赤レンガで覆った窯だが、上段の床に大谷石を使っていることがはっきりとわかる(岐阜県・Kさん製作)

二層式窯の上段の床にはコレがイイ

超カンタン!並べるだけで床が作れる

大判で厚みのある耐火レンガや大谷石を、左右の壁に渡して並べれば、簡単に床を作れる。

約900×300×120mmの大谷石

約900×300×120mmの大谷石

約600×300×65mmの耐火レンガ

約600×300×65mmの耐火レンガ

わがまま設計OK!都合のいい寸法で床が作れる

前項で紹介した耐火コンクリートで板を成形し、床として使うことも可能だ。板の広さにもよるが、厚さは60mm以上あれば割れにくいだろう。

01 コンクリート型枠用合板に板材を打ちつけて作った型枠に、水で練った耐火コンクリート(アサヒキャスターCA-13T)を塗り込む。800×800×60mmの板を作るのに必要な耐火コンクリートは、25㎏入り約3袋 02 コテで表面を均す。その後、ハンマーで型枠の四方を叩き、中の空気を抜いておくとヒビ割れ防止になる 03 24時間ほどおいたら、ハンマーで型枠の四方を軽く叩いて、板状になった耐火コンクリートを取り出す イラスト◎丸山孝広