里山暮らしの難題のひとつは、はびこる竹林だ。ちょっと放っておくと竹藪と化し、本来の生態系を破壊するとも言われている。

そこで、小春日和のある日、里山に集合し、外遊びで使える、竹を使ったもの作りを編集部で実践、遊びついでに、竹害の解消にひと役買おうということになった。

竹フレームのドームハウス、竹スモーカー、竹ルアー、竹竿、竹カトラリー、竹の珈琲ドリッパーなどを製作。

題して、正しい良い子の竹くらべ。結果は…!?

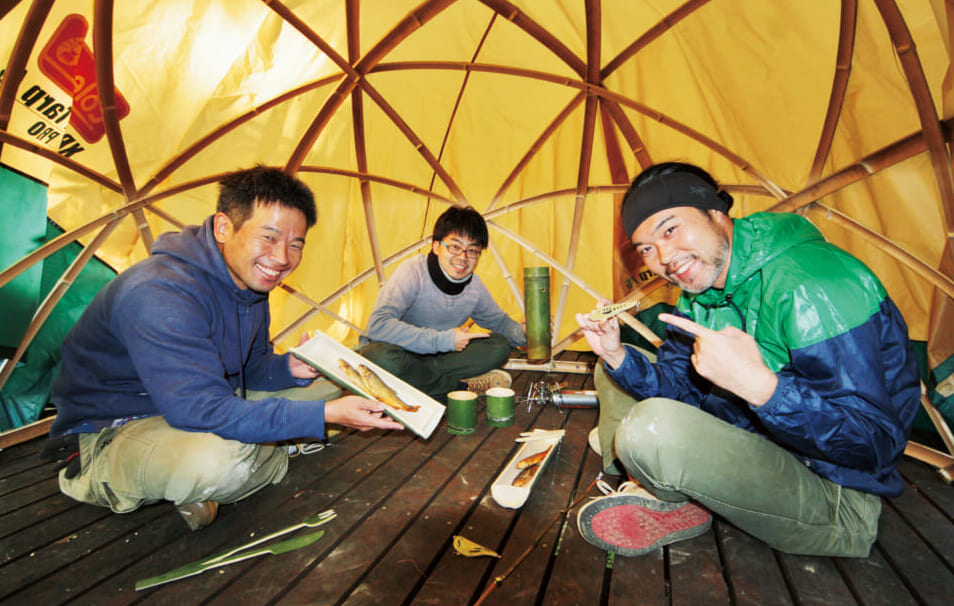

正しい良い子は、竹ルアーと竹竿で釣った魚を、竹スモーカーで燻製して竹皿に載せ、竹フォークと竹ナイフで食べ、竹ドリッパーで淹れたコーヒーを飲んでから、竹フレームハウスで寝るのだ

正しい良い子は、竹ルアーと竹竿で釣った魚を、竹スモーカーで燻製して竹皿に載せ、竹フォークと竹ナイフで食べ、竹ドリッパーで淹れたコーヒーを飲んでから、竹フレームハウスで寝るのだ

今こそ、竹伐採の絶好時期

竹害は、近世に、筍をとるために移入された孟宗竹が放置されることによって生まれたというのが定説になっているようだが、dopaのガーデンスタジオの敷地内でも、油断すると、スギやヒノキに混じって、竹がはびこる。(ただし、孟宗竹ではなく真竹なので、やや細めで、肉厚も少なめ。孟宗竹に比べ、伐採が楽)

そんなわけで、暇を見つけてはせっせと竹を伐採し、これまで、竹フェンスにしたり、竹炭にしたり、竹灯りにしたり、ツリーハウスの外壁材にしたりと、竹材の有効利用に努めてきたが、それでもまだ、竹は増え続けている。これをなんとかしたいと考えたのが、竹を使ったモノ作りだ。それも昔からよく見られるような水鉄砲や竹馬なんかのオーソドックスな竹クラフトじゃなく、よりチャレンジ精神にあふれた外遊びのためのもの作りだ。11~2月の今の時期、竹は水揚げが止まっているため、乾燥が早く、虫もつきにくいので、タイミング的にも悪くはない。

で、ガーデンスタジオに集まったのは編集部の面々。それぞれとっておきのアイデア(?)を持ち寄り、ドゥーパ!スタイルの「竹くらべ」を実践したのだが…。

竹ルアーを作る

<用意する材料・道具>

竹、手作りルアーの目玉シール、手作りルアー用の模様をつけるシール、釣り針、手作りルアーのための小さなリング(スプリットリング)、最小サイズのヒートン、竹挽用ノコ、切り出しナイフ、ディスクグラインダー(サンディングディスク装着)、紙ヤスリ、ピンセット、ラジオペンチ、キリ

01 用意した手作りルアー用の小物。上段左から、目玉シール、小さなスプリットリング、模様をつけるシール、下段左から、最小サイズのヒートン、釣り針(*ヒートン以外は、スポーツフィッシングの専門店で購入可) 02 肉厚のある竹の端材にルアーの形を描き、竹挽き用ノコで、大まかな形にカット 03 切り出しナイフでルアーの形に近づける 04 サンディングディスクをつけたディスクグラインダーや紙ヤスリで、形を整え、面取りし、表面をなめらかに 05 ヒートン+スプリットリング+釣り針を連結する(ふた組)。ひと組はヒートン+スプリットリングだけで、針をつけない 06 成形した本体にキリで下穴をあけ、ヒートンを取りつける(3カ所)。針がついていないヒートンは本体のトップにつける 07 模様のシールを両面に張って完成

竹の延べ竿を作る

<用意する材料・道具>

竹の先部分(2m程度、年数が経って、なるべく硬くてまっすぐなもの。)、竹挽用ノコ、切り出しナイフ、紙ヤスリ、バーナー、手芸用のリリアン紐、糸、瞬間接着剤

01 2mほどにカットした竹の先部分、手芸用のリリアン紐(筒状になっているもの)、糸、瞬間接着剤を用意 02 竹を切り出しナイフなどで枝払いし、バーナーであぶってできるだけまっすぐに直す。油が出てきたら拭き取ってきれいにする 03 竹の先っぽにリリアン紐をつけ、糸を巻いて瞬間接着剤で固める。さらにリリアン紐の先を結んでコブを作る。これで完成 04 竹竿の先端のリリアン紐に道糸をつけ、前述の手作りルアーをセット

竹スモーカーを作る

<用意する材料・道具>

太めの竹、120mmのコーススレッド、竹挽用ノコ、紙ヤスリ、金属製の缶の丸いフタ(直径70mm程度)、キャンピングストーブ&燃料、燻製用チップ、Sカン

01 節部分をカットし、長さ30cmほどの円筒を作る。節部分はあとでフタにするので取っておく 02 円筒の上縁の両側に溝をつける。ここに120mmのビスを渡す。加工はこれで終了 03 キャンピングストーブのゴトクに燻製用のチップを敷いた缶のフタを載せる 04 下ごしらえが済んだ魚(ここではウグイ)を、Sカンでビスに吊るす 05 先ほどカットした節をフタにして塞ぐ 06 キャンピングストーブに着火して、スモーク開始。火は小さくすること 07 数分で、黄金色のスモークフィッシュが出現。ウグイの熱燻が完成

カトラリーや竹皿も作ってみました

太めの竹から、切り出しナイフ、ノミ、紙ヤスリを駆使して作ったナイフ、フォーク。大小作りました。時間をかければもっとキレイに仕上がるのだが、今回はこのくらいで妥協した 竹のお皿。半割りした竹を両側に節を残してカットし、座りをよくするために底部分を平らに削る。サンディングディスクや紙ヤスリでキレイに仕上げて作った

これもいける! 超簡単・珈琲ドリッパー

節を1カ所残し、長さ100mmほどにカットし、節の真ん中に10mm径の穴をあける。これで完成。右は落とした珈琲を受けるカップ フィルターをセットし、挽いた珈琲を入れ、湯を注ぐと美味しいコーヒーが飲める

竹フレームのドームハウスを作る

<用意する材料・道具>

太めの竹(8~15cm径、4mを5本程度)、針金、竹挽用ノコ、ナタ、ハンマー、インパクトドライバー(10mm径ドリルビット装着)、マジックペン、ペンチ、タープ(ヘキサタイプ)

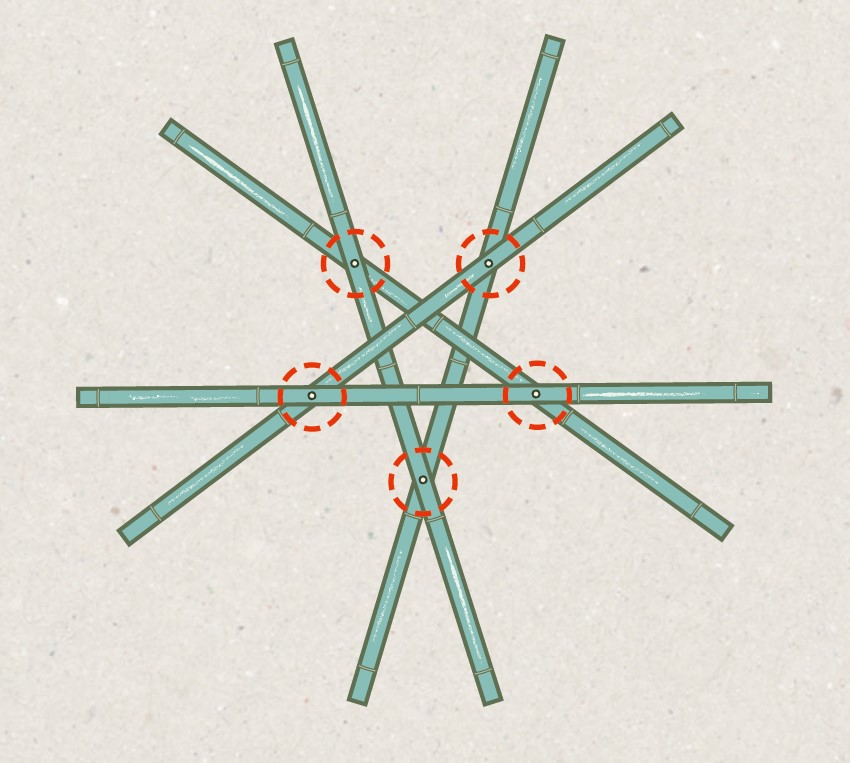

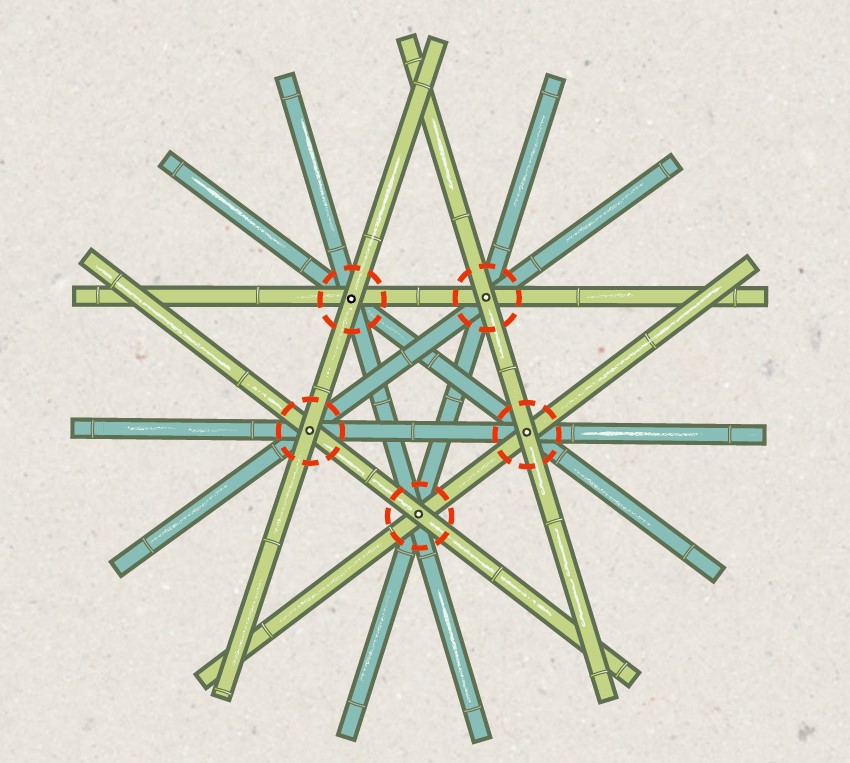

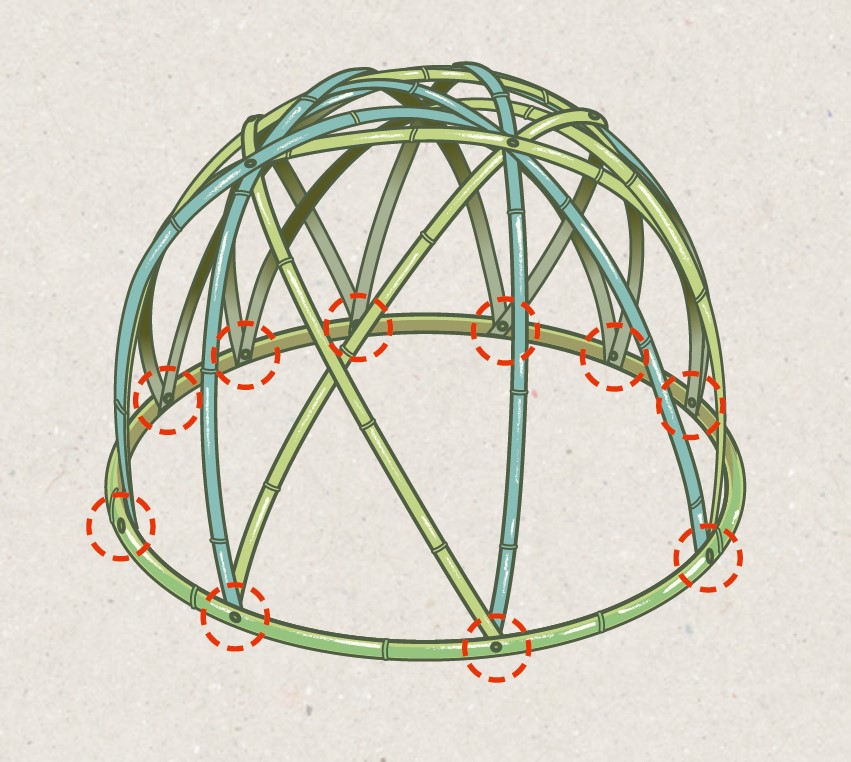

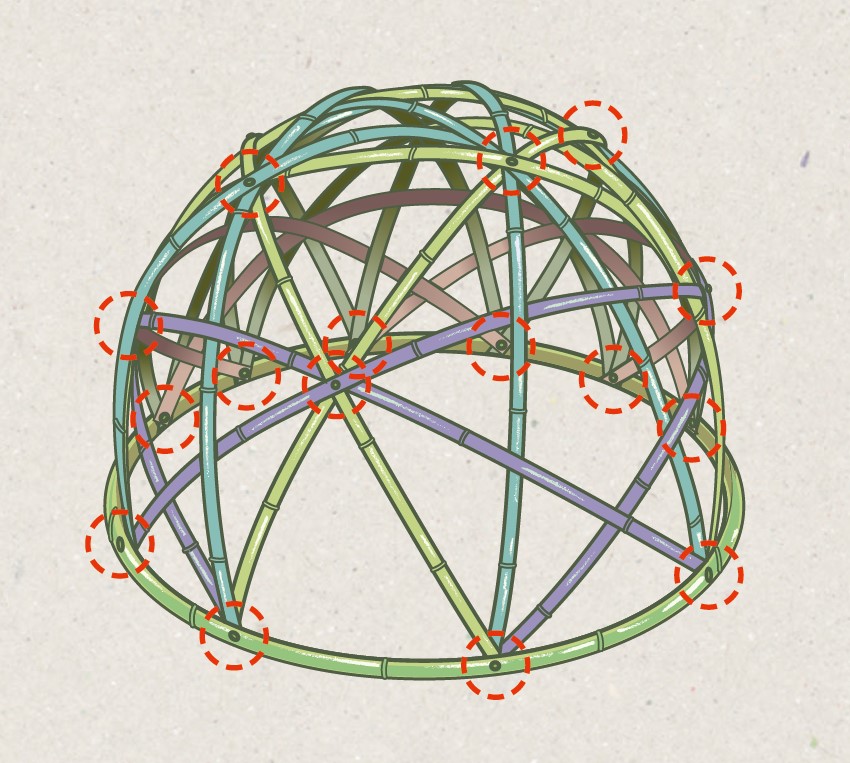

図1 3等分した材を星型に組む。星型の頂点を固定。イラスト内、赤い点線が穴あけ&針金での固定部分(以下同) 図2 5等分した材を編み込んで組む。星型の頂点を固定 図3 輪の内側でフレームを立ち上げる。輪を10等分した位置で固定 図4 残りの3等分した材を編み込んで組む。星型の頂点で固定

今回のメインイベントが、竹のドームフレームハウス作り。4~6分割した竹材を組んで ドーム型のフレームを作るという作業だ。いろいろな資料を見てみると、基本的な組み方には幾何学的なセオリーがあるようで、そのセオリーを忠実に守る方法がベストだという結論に。また、ここではデッキの上で作ったので、竹で大きな輪を作り、その内側でフレームを組んだが、地面で作る場合は、10本の杭を円状に打ち、その杭にフレームを固定するという方法もあるようだ。

01 竹を細く割く。幅30~40㎜程度の細いものを15本、やや幅広(50㎜程度)のものを3本用意し、すべての材を長さを4mにそろえる。さらに、細い材のうち10本は、3等分の位置(1333mm間隔)にマジックペンでマーキングする。残りの細い材5本は、5等分の位置(800mm間隔)にマーキングする 02 やや幅広の材を3本つないで、円周7500mmの輪を作り、これを10等分にしてマーキングしておく。なお、使った3本の竹のうち1本は長すぎるので半分ほどにカットして使った。つなぎ部分は、ドリルで10mm径の穴あけをし、針金を通して固定する 03 3等分のマーキングした材のうち5本を星型に並べる(図1)。星型の頂点の接点には、3等分のマークがあるはず。ここを穴あけし、針金で固定する。なお、ここでは、手順2で作った輪の上で作業しているが、別の場所で行なってもいい。なお、フレームの接点部の接合はすべて10mm径の穴あけをしてから針金で固定する 04 5等分のマーキングをした材5本を、5等分のマーキングが星型の頂点に来るようにして、頂点を結ぶように並べ(図2)、交互に編み込んで、手順3と同様、星型の接点(5カ所)を針金で固定する 05 組んだフレームを輪の内側で、フレームの端が輪を10等分した位置に来るようにして、立ち上げる。輪との接点はやはり穴あけし、針金で固定(図3) 06 3等分した材の残りの5本を輪の10等分した位置の反対側同士をつなぐように編み込み、これまでと同様に穴あけ&針金で固定する(図4)。これでドームフレームが完成 07 ヘキサタイプのタープで覆い、端を引っ張って固定すれば、簡易テントとなる 08 これで完成。ドームは小さな宇宙だ! *小さく表示されている画像はタップするとご覧いただけます。

*掲載データは2017年12月時のものです。