蝶番&金具を使いこなせば、作品の幅が広がる! グレードがアップする!

最もベーシックな平蝶番を筆頭に、自由蝶番、フラッシュ蝶番、バネ蝶番…といった、機能性・デザインの異なるさまざまな蝶番の特徴と使い方を解説した、不定期連載企画をお届け。

まずは平蝶番をモデルに、蝶番の基本的な仕組みや、はたらき、取りつけ方などを詳しく紹介。

<記事内ギャラリー>

羽根の長さ15mmという小さな平蝶番。クラフトの箱に接着剤で固定されている ドアに使われている平蝶番、羽根の長さは100mm。蝶番の厚さ分、ドアの側面と枠は座ぐりされて、面がそろうように加工してある ステンレス製平蝶番のサイズ違いの例。長くなるにつれて取り付け強度を増すためにビス穴が増えていく。幅は左から20mm、32mm、40mmの例 それぞれの平蝶番に付属する専用の皿ビス。平蝶番のサイズに合わせた組み合わせになっている。ビスはぴったりの数が付属し、予備は入っていないので、なくさないように注意する 羽根が見える位置で取りつけると、作品によっては不自然な感じになる 平蝶番は羽根が外に見えないように使うと、すっきりした外観になる 左が背押しのある平蝶番、右が背押しのない平蝶番。背押しのない平蝶番は閉じたときのすき間が広くなる 背押しのある平蝶番を材の合わせ面に置くと、羽根2枚を重ねた厚みのすき間があく 背押しのある平蝶番は、合わせた材をそれぞれ羽根1枚分の厚さずつ彫れば、材の面を合わせることができる 背押しのない平蝶番を材の合わせ面に置くと、軸の太さ分のすき間があく 材を合わせるためには、それぞれの面を軸の太さの半分ずつ彫りこんで、面を合わせるように加工する

Hinge1-1 平蝶番

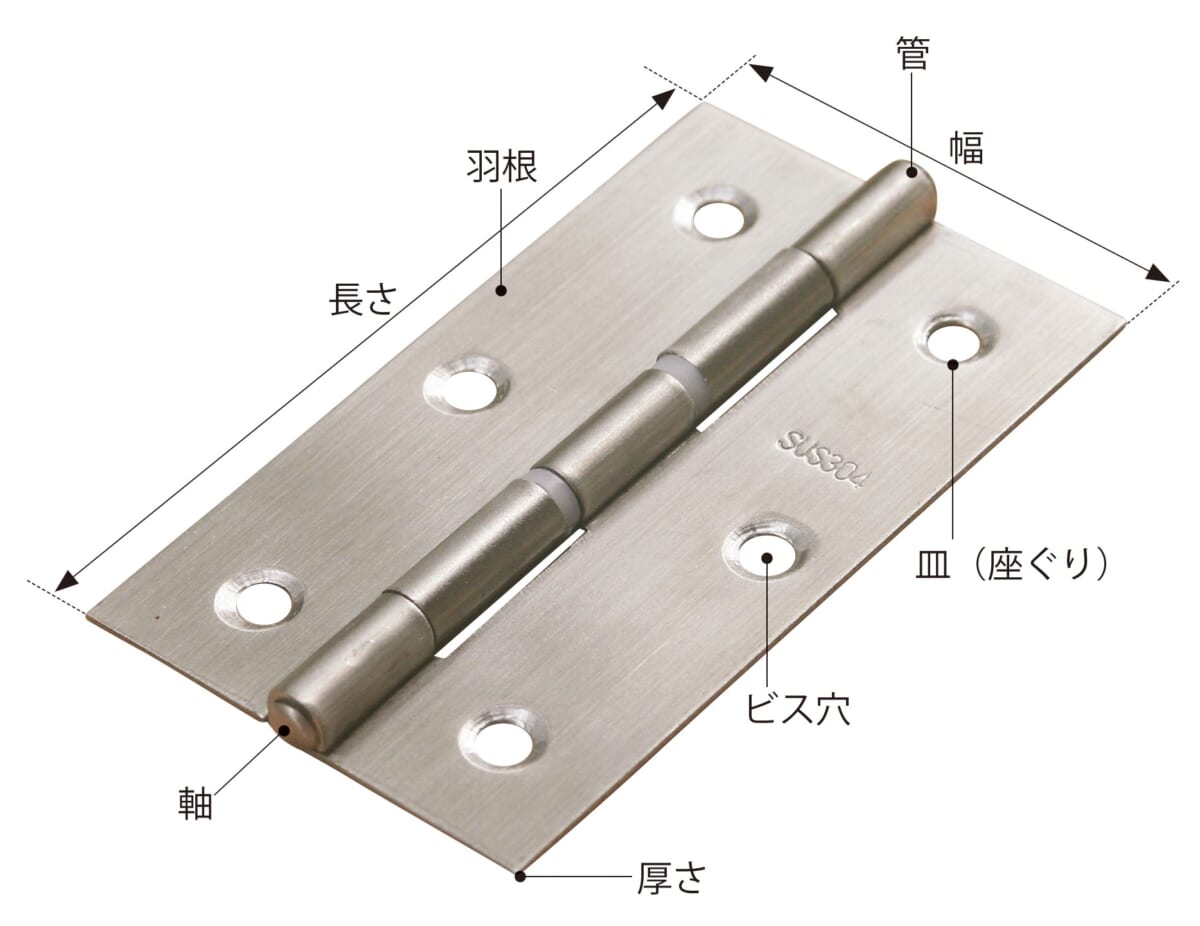

<平蝶番各部の名称>

蝶番(ちょうつがい)は、開き戸やゲートなど開け閉めする動きの部分を支えるパーツ。上の写真の平蝶番というタイプが、サイズや材質のバリエーションも多く、広範囲に使われている。蝶番は付属の皿ビスで固定するのが一般的で、ビス頭が収まるようにビス穴を座ぐりしている面が表になる。

なお、「ちょうつがい」が正しい呼び方だが、「ちょうばん」という呼び方も慣用句として広く使われている。

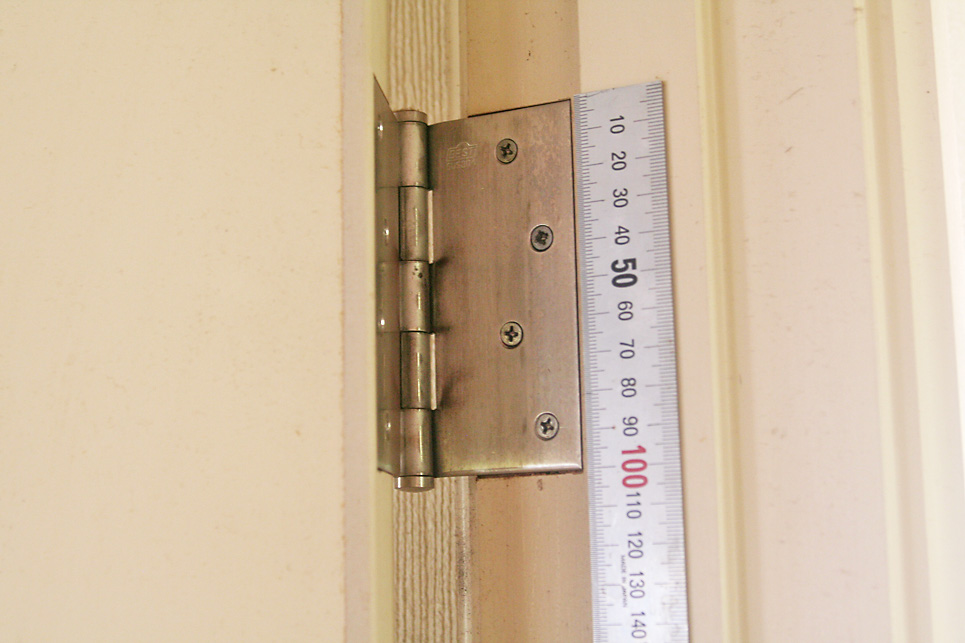

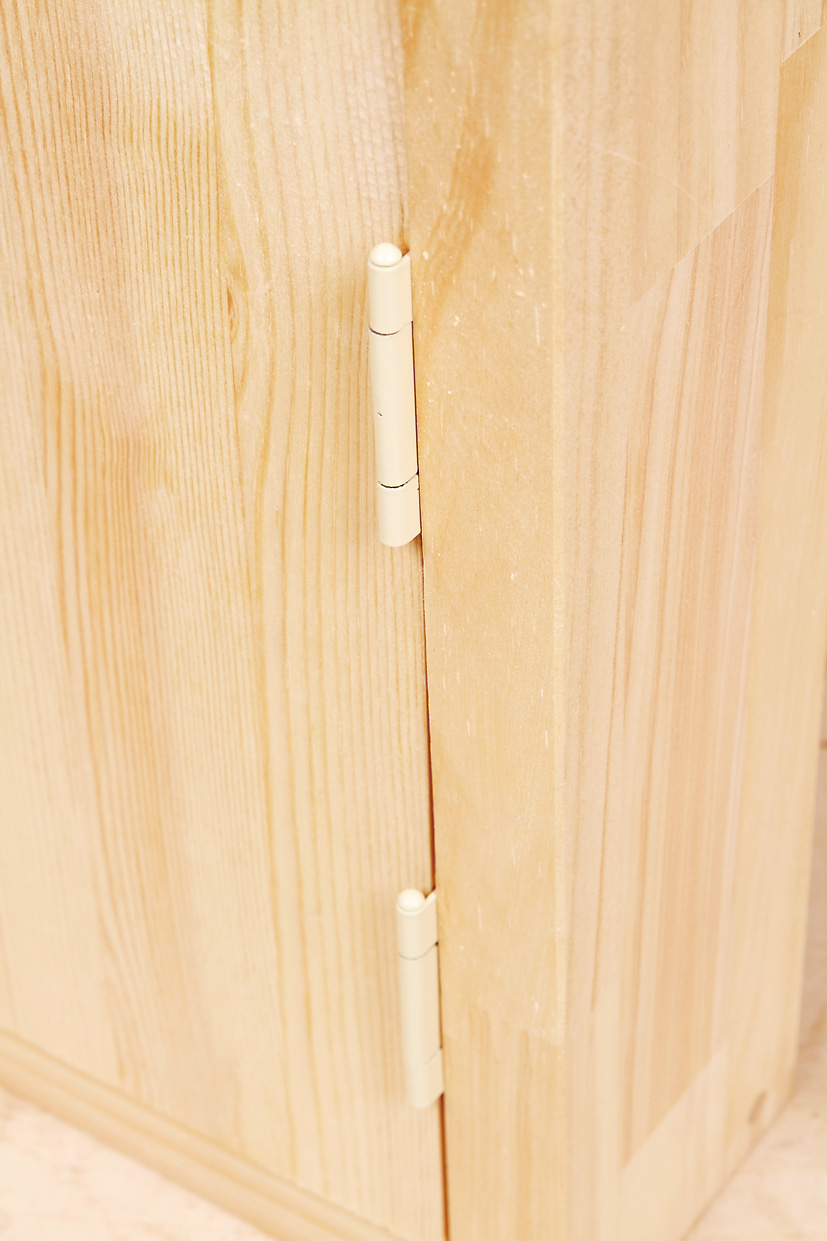

ドアに使われている平蝶番、羽根の長さは100mm。蝶番の厚さ分、ドアの側面と枠は座ぐりされて、面がそろうように加工してある

ドアに使われている平蝶番、羽根の長さは100mm。蝶番の厚さ分、ドアの側面と枠は座ぐりされて、面がそろうように加工してある

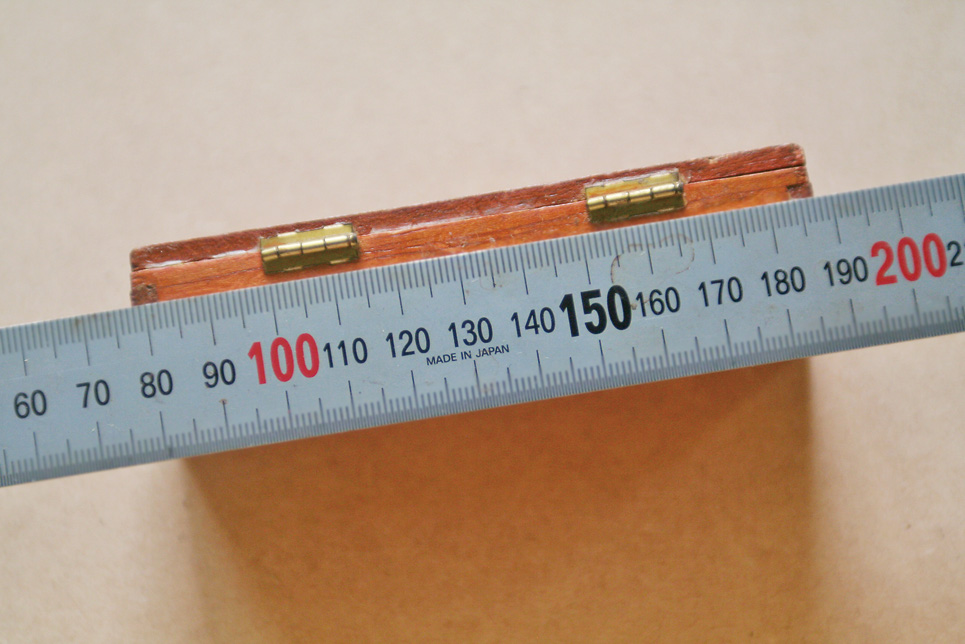

羽根の長さ15mmという小さな平蝶番。クラフトの箱に接着剤で固定されている

羽根の長さ15mmという小さな平蝶番。クラフトの箱に接着剤で固定されている

平蝶番のサイズ

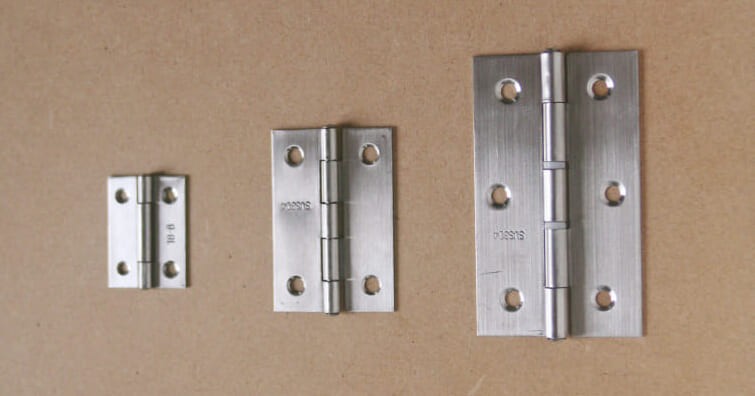

ステンレス製平蝶番のサイズ違いの例。長くなるにつれて取り付け強度を増すためにビス穴が増えていく。幅は左から20mm、32mm、40mmの例

ステンレス製平蝶番のサイズ違いの例。長くなるにつれて取り付け強度を増すためにビス穴が増えていく。幅は左から20mm、32mm、40mmの例

<平蝶番のサイズ例> ※単位はmm

それぞれの平蝶番に付属する専用の皿ビス。平蝶番のサイズに合わせた組み合わせになっている。ビスはぴったりの数が付属し、予備は入っていないので、なくさないように注意する

それぞれの平蝶番に付属する専用の皿ビス。平蝶番のサイズに合わせた組み合わせになっている。ビスはぴったりの数が付属し、予備は入っていないので、なくさないように注意する

羽根が見える位置で取りつけると、作品によっては不自然な感じになる

羽根が見える位置で取りつけると、作品によっては不自然な感じになる

平蝶番は羽根が外に見えないように使うと、すっきりした外観になる

平蝶番は羽根が外に見えないように使うと、すっきりした外観になる

平蝶番の背押しについて

左が背押しのある平蝶番、右が背押しのない平蝶番。背押しのない平蝶番は閉じたときのすき間が広くなる

左が背押しのある平蝶番、右が背押しのない平蝶番。背押しのない平蝶番は閉じたときのすき間が広くなる

平蝶番には、羽根を閉じたときにすき間が軸の太さ分開く背押しのないタイプと、すき間の少ない背押しのあるタイプがある。背押しの有無は、パッケージには明記されていないので、実物を手に取って確認する必要がある。背押しのある蝶番は材の合わせ面の内側に取りつけることが多く、背押しのないタイプは材の外側に取りつけることが多い。

材の合わせ面の内側に取りつける場合は、下の写真のように、掘り込みの深さが違ってくるので、注意が必要だ。

背押しと彫り込みの関係

背押しのある平蝶番を材の合わせ面に置くと、羽根2枚を重ねた厚みのすき間があく

背押しのある平蝶番を材の合わせ面に置くと、羽根2枚を重ねた厚みのすき間があく↓↓↓

背押しのある平蝶番は、合わせた材をそれぞれ羽根1枚分の厚さずつ彫れば、材の面を合わせることができる

背押しのある平蝶番は、合わせた材をそれぞれ羽根1枚分の厚さずつ彫れば、材の面を合わせることができる

背押しのない平蝶番を材の合わせ面に置くと、軸の太さ分のすき間があく

背押しのない平蝶番を材の合わせ面に置くと、軸の太さ分のすき間があく↓↓↓

材を合わせるためには、それぞれの面を軸の太さの半分ずつ彫りこんで、面を合わせるように加工する

材を合わせるためには、それぞれの面を軸の太さの半分ずつ彫りこんで、面を合わせるように加工する*掲載データは2014年8月時のものです。