蝶番&金具を使いこなせば、作品の幅が広がる! グレードがアップする!

最もベーシックな平蝶番を筆頭に、自由蝶番、フラッシュ蝶番、バネ蝶番…といった、機能性・デザインの異なるさまざまな蝶番の特徴と使い方を解説した、不定期連載企画をお届け。

*蝶番の基本構造についてはコチラをチェック!

*蝶番の基本的な取りつけ方はコチラをチェック!

Hinge 12 ピンヒンジ

ちょうど関節のような構造の小さなクラフト用蝶番。小型の箱、文房具、宝石箱、腕時計ケースなど、華奢で上品なクラフト作品にはとてもよく似合う蝶番だ。

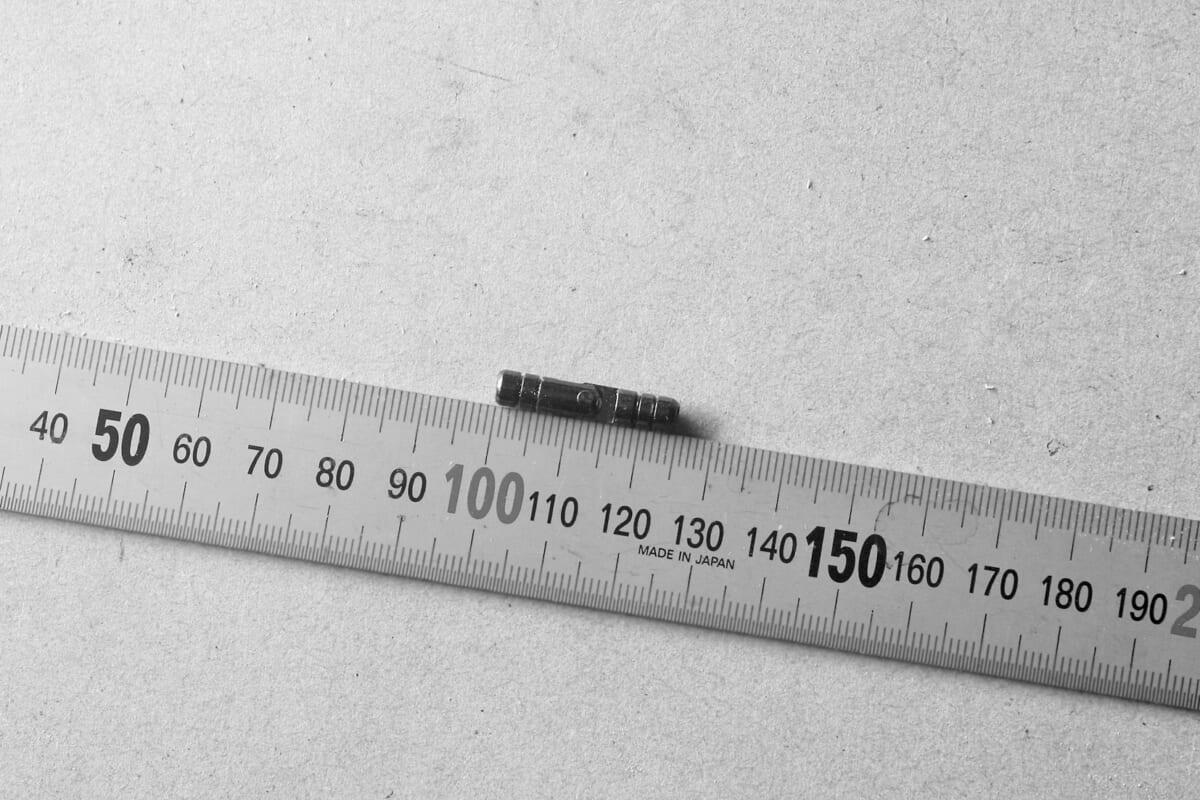

ピンヒンジは小型のクラフト作品専用ということもできる超小型の筒型蝶番。写真のタイプで長さは下の写真のように、わずか25mm

ピンヒンジは小型のクラフト作品専用ということもできる超小型の筒型蝶番。写真のタイプで長さは下の写真のように、わずか25mm

一般的には2本をひと組にして、写真のように使うのが一般的 スムーズに開閉させるためには、写真のように本体の背側を削って、ヒンジが動けるスペースを作る必要がある 紹介するピンヒンジのサイズは全長が25mm、径は5mmというもの。もう少し小さいサイズもある

取りつけ作業例

01 それぞれの部材にピンヒンジを差し込む位置を正確に墨つけする。端から10mm程度が目安だろう 02 ピンヒンジの太さに合わせてドリルビットを用意する。この作例では5mm径のビットを使い、深さ10mmにテープで印をつけておく 03 墨つけした点に正確に穴あけする。穴がずれるとピンヒンジをつけても、開閉できなくなるので慎重に 04 穴の真ん中を端にして、外側を45度の角度にカンナやトリマーなどを使って削り落とす 05 正確に穴あけできて外側を削ったらピンヒンジを差し込む。少量の多用途接着剤を使うと、しっかりと固定できる。ピンヒンジがスムーズに動くことを確認したらもう一方の材の穴に片方の腕を差し込めばできあがり

Hinge 13 ヒジツボ

和風のエクステリア向き蝶番の代表がヒジツボ。枝折戸や木戸など日本庭園に作られる造作には欠かせない。目立たないシンプルな構造が和風の庭作りによくマッチする。取り付けも比較的簡単。

一般的なヒジツボ。下側のヒジ(肘)と上側のツボ(壺)の組み合わせになる。工業規格ではなく、古くから鍛冶屋によって打たれた金具は、シンプルで独特な雰囲気を持っている

一般的なヒジツボ。下側のヒジ(肘)と上側のツボ(壺)の組み合わせになる。工業規格ではなく、古くから鍛冶屋によって打たれた金具は、シンプルで独特な雰囲気を持っている

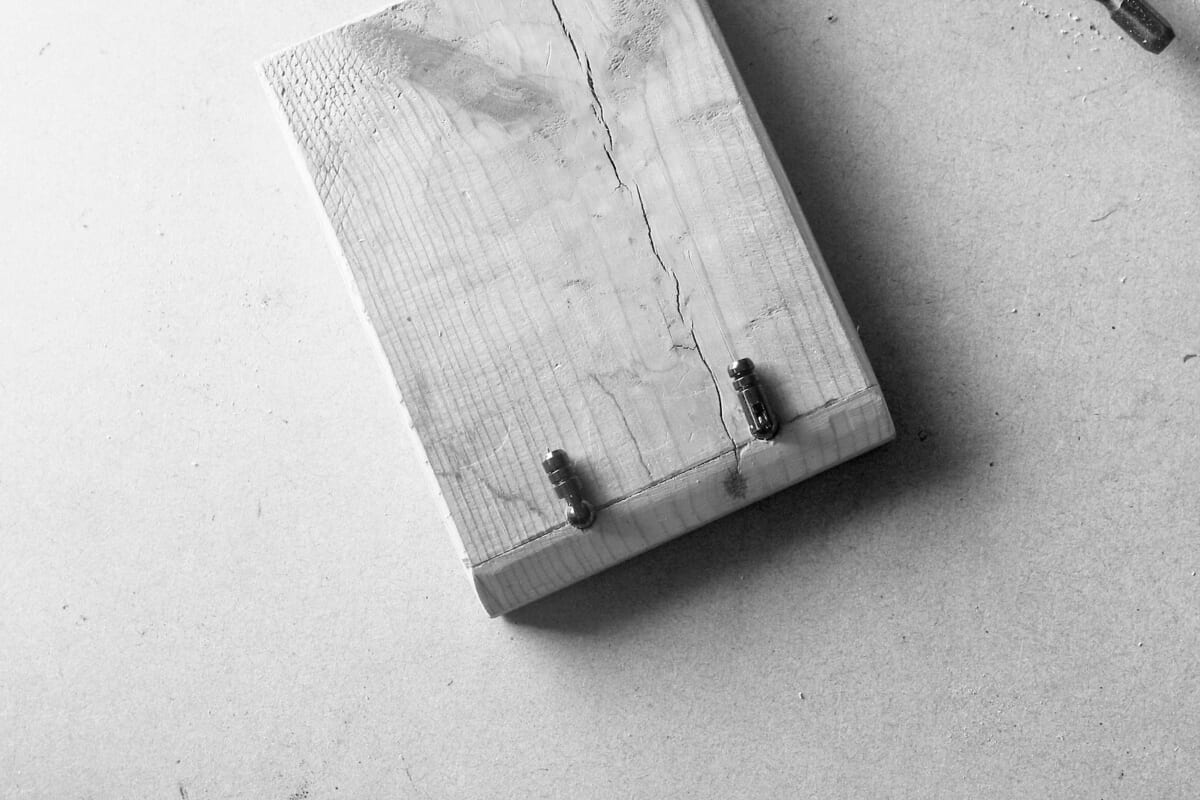

ヒジツボの取り付け状態の例。木戸の一部を想定している。柱になる右側の丸太にヒジ部分が打ちこまれ、そこに戸の枠になる竹に打ちつけたツボ部分が引っかけられている。引っかけるだけで、特にヒジとツボを固定することはない

ヒジツボの取り付け状態の例。木戸の一部を想定している。柱になる右側の丸太にヒジ部分が打ちこまれ、そこに戸の枠になる竹に打ちつけたツボ部分が引っかけられている。引っかけるだけで、特にヒジとツボを固定することはない

取りつけ作業例

01 柱と戸の枠にヒジツボを取り付ける目安を墨つけする 02 墨にしたがって柱にヒジを差し込む穴をあける。穴はヒジを打ちこんでゆるゆるにならない程度に、小さめにあける 03 柱の穴にヒジを叩き込む。ヒジの立ち上がりと柱の間隔は、ツボを引っかけたとき、自由に動かせるようにあけておく 04 竹に取り付けるツボをヒジに引っかけたとき、戸がちょうどいい高さになる位置に、ツボを差し込む穴をあける。少しきつめがいいが、こちらの穴は貫通させる 05 ツボを竹にあけた穴に差し込む。竹の裏側に脚が突き出るので、両側に開いて固定する 06 このように竹に対して真っすぐ、バランスよくツボが固定できればOK。ヒジとの位置関係に間違いがなければ、ツボをヒジに引っかければでき上がり *小さく表示されている写真はクリックすると大きく表示されます。

*掲載データは2014年8月時のものです。