GWも後半戦が始まりました。ここ数年、「アクティブレスト(積極的休養)」という言葉が広がり、休養に対するイメージが変わってきています。日々の疲れをとるために、休日をただ寝て過ごす、ドラマを一気見するなどしてまったり過ごすという人もいますが、本当の意味では回復できていないかもしれません。

そこで、『休養学:あなたを疲れから救う』(東洋経済新報社)の著者であり、日本リカバリー協会の代表理事を務める片野秀樹先生に「令和式の休み方」を教えていただきます。気温や環境の変化などにより、体力・メンタルともに疲れがたまりやすい時期に知っておいたほうがよいこととは?

この記事でわかること

「疲労」と「疲労感」は別もの!

そもそも「疲労」って何?

しっかり寝たつもりでも昨日の疲れが残っている、疲れが取れず仕事がなかなか進まない……。身に覚えがある人も多いのではないでしょうか。そもそも疲労とは何なのでしょう。

「『疲れ』を理解するために、まずは『疲労』と『疲労感』の違いを知っておきましょう。疲労とは、過度の肉体的・精神的活動の活動能力が減退している状態と定義されています。一方の疲労感は、活動能力が低下しているときに体が発する注意信号。体が不快感としてSOSをあげている状態です。このように、疲労と疲労感はまったくの別ものなのです」(一般社団法人日本リカバリー協会代表理事、博士(医学)・片野 秀樹さん、以下同)

・疲労

運動で体を使ったり、仕事や勉強で頭を使ったりすることで本来の活動能力が下がった状態のこと

・疲労感

体から「あなたは疲労している。今すぐ休みなさい」とアラートが出ている状態のこと 「疲労と疲労感の違いは、動物の行動に置き換えるとわかりやすいんです。犬の散歩中に、リードを引っ張っても犬が動かなくなってしまうことがあるでしょう。これは犬が“疲労感”を感じ、自分の体力が回復するまでじっと待っている状態。『動物は、疲労感を感じたら本能的に休むもの』とも言えます」

「それに対し人間は、疲労感を感じても『まだできる』と脳をマスキング(遮蔽)してしまうため、疲労状態であっても自分で自分をだましながら活動を続けてしまいます」

マスキングとは、直訳すると「遮蔽」や「覆い隠す」こと。人間は疲労感を感じていても、自分自身のアラートを無視して、気合と根性で活動を続けてしまいがちです。疲労感を無視した結果、活動の効率は下がり、仕事の場合は生産性が低下してしまうことも。つまり、疲労感を無視しつづけると、疲労の負のスパイラルが生まれてしまうのです。

その疲れ、寝ても治りません!

現代は疲労の種類が多様化している

疲労をマスキングせず、動物のようにその場で休むことができればよいのですが、人間の場合、なかなかそうもいきません。また、「寝れば疲れはとれる」と考えている人も多いでしょう。しかし片野さんによると、現代において疲れは寝ただけではとれないのだとか。

「1万年以上前、人間が農耕中心に活動していた時代は、疲労の大半は肉体的疲労だったので、朝起きて夜になり『寝れば治る』が通用していました。また小さな子どもも、ある程度なら寝れば治る世代と言えました。 しかし産業革命により機械化が進み、いつでもどこでも体を使わずに働けるようになった今は、肉体的疲労だけでなく、人付き合いなどから生じる精神的疲労も重なり合う時代。精神的ストレスは、良眠を妨げるので、回復しづらい環境をもたらします」

子どものうちは寝れば回復していた体力も、大人になると社会のなかで様々な精神的ストレスが加わるため、寝るだけでは疲れはとれなくなっている」と片野さんは言います。さらに、加齢により年々起こる身体機能の低下も加わり、若い頃のように寝るだけで回復するのはより難しい状態です。

そんななか疲労を回復するためには、根本にあるストレスを回避すること、そして自律神経を正常な状態にすることが重要です。さらにそこには個人差があるため、ひとりひとりにあった疲労回復方法を考える必要があります。

日本人が積極的に休めないのはなぜ?

「休む=怠惰」ではない

ストレスを回避するために休養が必要だとわかっていても、仕事を休むのは気が引けるもの。なぜ私たちは、休むことに罪悪感を感じるのでしょうか。片野さんは、日本人が積極的に休めない理由は2つあると言います。

「日本人は、『活動すること』に対する美徳感が強いため、休養への罪悪感を抱えています。戦後の高度経済成長は、先人たちが頑張ってくれたからこそ得られたものではありますが、そもそも当時と今では働く環境が大きく異なります。

会社のデスクに電話しかなかった時代と、スマホ1台でどこでも誰とでもつながれる時代。肉体的な疲労はもちろん、精神的なストレスの種類も大きく変わっています。

もうひとつは、日本人の全体主義的な考え方です。みんなが頑張っているなか、私だけが怠けるわけにはいかないと思ってしまっていませんか?」

「そもそも疲労感をマスキングしたまま働き続けても、効率的な仕事にはなりません。疲れもストレスも人それぞれ異なるので、高いパフォーマンスを出すためにも、みんなに合わせる必要はありませんし、休養は欠かせません」

20〜30代の女性はとくに疲れている

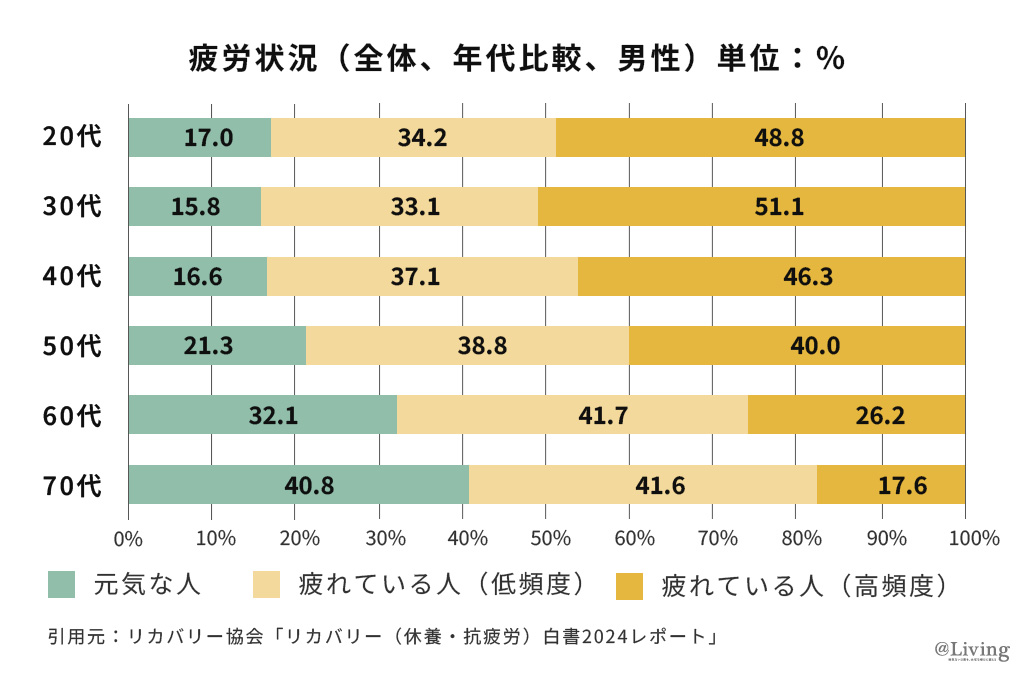

片野さんが代表を務める日本リカバリー協会の調査によると、若い女性ほど疲れている人の割合が高いそう。この背景には、いまだに仕事や育児、さらに家事などが女性の負担となっていることがうかがえます。

「男性も女性も、疲れていることを素直に受け入れる必要があります。そして疲労感を感じたら、しっかり休むこと。とくに女性は頑張り屋さんが多いのも事実です。これからの時代は、これまでのようなただの休養ではなく、攻めの休養が欠かせません」

睡眠だけでは取れない疲れをとる

攻めの休養とは?

それでは、どのように休むと疲れをとることができるのでしょうか。「攻めの休養」を教えていただきました。

「活動 → 疲労 → 休養 → 活力」のサイクルに切り替える

本当の意味で疲労をとるには、「活力」が欠かせないと片野さんは話します。

「『活動→疲労→休養』のサイクルをスマートフォンのバッテリーにたとえるなら、現代の私たちは、睡眠による休養だけではフル充電に戻れていません。そこで大切なのが、『活動する → 疲労がたまる(残量20%) → 休養する(残量50%) → 活力を高める(残量100%)』といった形で、活動に戻る前に活力を高め、100%充電された状態に戻すというサイクルを意識することです」

朝起きたときに、だるい、しんどいなどの疲労感を感じている場合、それは十分な活力が蓄えられていない状態です。疲労感を感じている人は、精神的にも肉体的にも活力が足りていない状態かもしれません。

それでは活力を高めるためには何をすればよいのでしょうか。片野先生は、次の4つの条件を満たす行動をとるといいと話します。

1.自分で決めた行動であること

2.仕事とは関係ない行動であること

3.自分が成長できるような行動であること

4.楽しむ余裕をもてる行動であること

「『趣味に関連する資格を今年中に取得する』『以前から興味があったことの体験レッスンに申し込んでみる』といった行動は、活力を高めてくれるでしょう。また山登りやキャンプ、友人とのカラオケやスポーツといったアクティビティもこれらの条件に当てはまりますね」

普段オンだと思っている行動をオフにする

しっかり休むためには、「オン至上主義」から「オフファースト」に切り替えることが大切です。オン・オフと聞くと、「オン=仕事」、「オフ=プライベートな時間」と考えがちですが、実はプライベートの時間のなかにも「オン」の時間が隠れているそう。

「たとえば料理が面倒でしんどいと感じている方にとっては、仕事とは関係ない料理も『オン』の時間になり、ストレスが生じてしまいます。その場合、ときにはインスタント食品やスーパーなどのお惣菜を選んでもいいと決めてしまいましょう。そうすれば料理の時間が、ストレスのかからない『オフ』の時間に変わります。

人生は長距離走ですから、途中でオフの時間を意識して、ときどき余白をつくってあげることが大切。『オン』だと感じていることを『オフ』に切り替えることは、休養において大切な心構えなのです」

【普段の行動をオフにするヒント】

・いつもデスクで食べているお弁当を、公園で食べてみる

・洗濯を干す時間に空を見上げ日光浴の時間にしてみる

・通勤時間をひとりきりで楽しめる読書の時間にしてみる

・シャワーではなく湯船に浸かって鼻歌をうたってみる

先に休むスケジュールを決めておく

「この案件が落ち着いたら休もう」「ヒマになったら有給を消化しよう」と仕事に合わせて休みをとる人が多いかもしれません。しかしこれは、オフファーストとは真逆のサイクルなんだそう。

「いつか休むと考えていると、結局、いつまでも休めません。それよりも、万全に近い状態で豊かに生活するために、先に休んで活力を高めておくことを習慣化すること。これがオフファーストを叶える重要な考え方です。休みは疲れをとるための時間でなく、本来の能力を発揮するために活力を高める時間にしましょう。

たとえば、来週の平日が忙しくなるとわかっているのであれば、その前の土日は前持ってしっかり休んでおく。予定される活動から逆算し、必要な活力を休日に蓄えておくことが、攻めの休養につながります」

目を閉じて楽しいことを想像する。

それだけでも休養になる

最後に、なかなか自分の時間が取れない人でも簡単にできる休養方法を教えていただきました。

「1日のうちに10分でも1時間でもいいので、自分のペースで過ごせる余白の時間をつくることを意識しましょう。自分のペースで過ごす時間は、ストレスを解放でき休養につながります。 もし、『強いストレスを感じた』と思ったら、その場で目をつむって、今までの人生のなかで一番楽しかったことを思い出してみてください。それだけでも休養になります。ちなみにこれは、『サイコロジカル・ディタッチメント(Psychological detachment/心理的距離)』と呼ばれるもので、これによりストレスと切り離されたあなただけの時間を取り戻すことができます。先ほどお伝えしたオンとオフの切り替えにも有効ですよ」

疲労感をマスキングせず、オフファーストで行動する。それが攻めの休養となり、フル充電の状態で仕事や家事に向き合えるようになります。新しい環境で心がざわつきやすい季節こそ、オフファーストを心がけてみてはいかがでしょうか。また、「休んだときはお互いさま」の精神で、心と時間に余白をもって生活できるような世の中になれば、日頃の疲労感は軽減できるかもしれません。

Profile

一般社団法人日本リカバリー協会代表理事 / 片野秀樹

神奈川県出身。東海大学大学院医学研究科、理化学研究所研究員などを経て、一般社団法人日本リカバリー協会代表理事、株式会社ベネクス執行役員へ。休養に関する社会の不理解解決やリテラシー向上を目指して啓発活動に取り組んでいる。2024年には『休養学:あなたを疲れから救う(東洋経済新報)』を刊行。

HP

X