提供:宝酒造株式会社

古くは奈良時代ごろから、日本酒の伝統的な嗜み方として知られる「お燗」。しかし、なぜ、温めることでおいしくなるのでしょうか? 本稿では、酒蔵に勤めた経験も持つ日本酒アドバイザー・関友美さんとともに、「お燗」に向く日本酒や、お燗の種類と温度など、燗酒について深掘りし、自宅で楽しむ方法を提案します。

なぜ、温度によって日本酒の味が変わるのか?

「この日本酒はお燗に向いている」とか「この日本酒は冷酒のほうがおいしい」など、温度によって日本酒の味わいは変化します。しかし、実は日本酒の味が変わるのではなく、温度の高低に応じて我々の舌の味覚が変わるため「味が変わった」と感じるのです。

温度によって変化するのは「アルコール」「酸」「香り」「甘み旨み」の4つ。アルコールは温めることで揮発しやすくなり、舌はやわらかさを感じるようになります。また、酸にはクエン酸や乳酸、コハク酸やリンゴ酸などがありますが、日本酒を温めるとこうした酸の感じ方に影響が出て、甘さや酸味などが変わったように感じます。

日本酒が温まると果実のようなエステル香(アルコールや酸とも関係する香気成分)を穏やかに感じる一方、お米本来の香りが際立つようになります。そして、味覚は温度が高くなると甘みや旨みを感じやすくなり、そのため塩味や苦みなどを含めたバランスも変化し、日本酒の味が変わったように感じるのです。

燗酒の種類(温度)と特徴

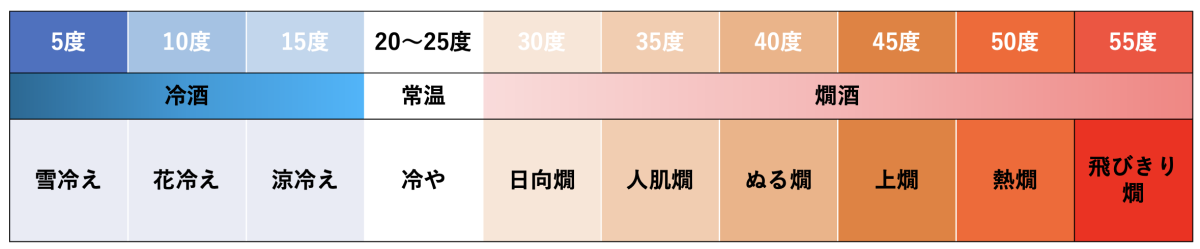

日本酒は精米歩合や醸造アルコールの有無などで分類されます。一般的に各酒質のポテンシャルを発揮しやすい温度帯があるといわれています。また、冷蔵庫の普及により、冷温に適した冷酒が登場。それと同時に飲み方の多様化も進み、飲みごろとされる温度には呼び名が付けられました。

【関連記事】

【日本酒を知る】白壁蔵①:今更聞けない、日本酒の基本の噺

■日本酒の分類

呼び名は、5度の「雪冷え」から55度以上の「飛びきり燗」までの10種類あり、そのうち“燗酒”と呼ばれるのは30度の「日向燗」から「飛びきり燗」。一方、“冷酒”と呼ばれるのは15度の「涼冷え」から「雪冷え」まで。そして、燗酒でも冷酒でもない温度帯は室温、いわゆる“常温”です。ちなみに、冷蔵庫がなかった時代の「冷や」は、常温のお酒のことを指しました。

■温度ごとの日本酒の呼び名

【関連記事】

【日本酒を知る】温度帯によって独特の呼び名がある噺

“形”から入る、燗酒の楽しみの噺

ここでは関さんに、おおまかな分類である「本醸造酒」「吟醸酒」「純米酒」に合った「お燗」の温度とその理由を教えてもらいました。

「『本醸造酒』は温度帯によって左右されないというか、どの温度で飲んでもおいしいですね。冬は50度以上の熱燗にするなど、季節やその日の温度、気分などによって決めればいいと思います。

『吟醸酒』は華やかでフルーティな吟醸香が魅力ですが、温度が高いとお米の風味が増すぶん果実味がマスクされてしまいがち。ですから、お燗にあまり適さないという考えが一般的です。香りがさらに華やかな『大吟醸酒』は、なおのこと。温めたとしても、45度の上燗ぐらいまでといわれます。でも逆に、吟醸香は冷やすことで豊かになるので、『吟醸酒』や『大吟醸酒』は15度以下の冷酒に適した銘柄が多いともいえるでしょう」(関さん)

「『純米酒』には、『純米吟醸酒』や『純米大吟醸酒』も含まれるので、適した温度帯を提示するのは難しい部分もあります。ただ、普通の『純米酒』や『特別純米酒』などで、旨みやコクが豊かなタイプは燗に向いたものが多いといえますね。温度の見極めは、お燗をつけながら嗅いでみて“炊き立てご飯”の香りがしたら、最も美味しい温度です」(関さん)

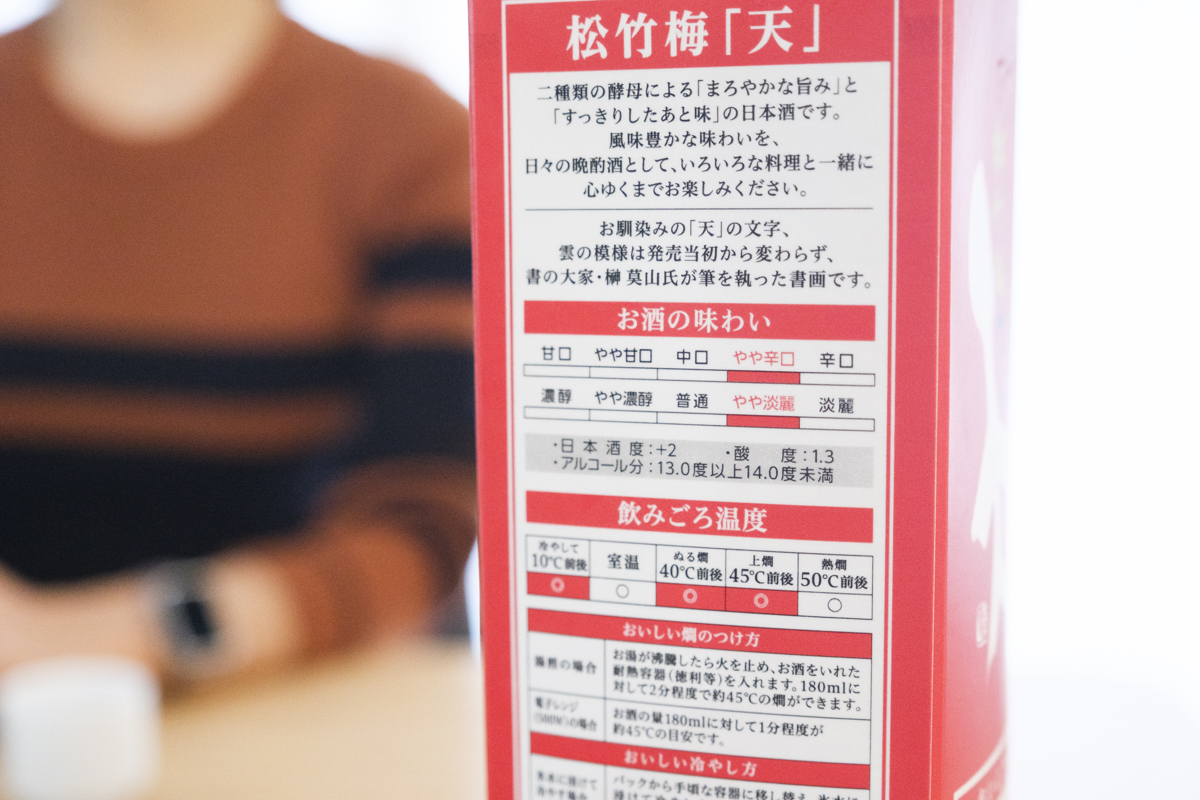

これらはあくまで一般論。例えば「純米大吟醸酒」でも、温めてはいけないということはありません。そもそも、感じ方やおいしさは人それぞれ。様々な温度帯で試し、好みの味を見つけることも日本酒の楽しみ方のひとつといえるでしょう。そして関さんは最適解を見つけるヒントとして、日本酒のラベルを確認することもオススメだといいます。

「記載がない銘柄もありますが、ラベルの裏に“飲みごろ温度”など、適した温度帯が表記されている日本酒は、それが目安になります。また、お店にもヒントはあります。もし居酒屋などに行った際に燗酒があれば、その銘柄は燗がオススメだということですよね。それを覚えておいて、ぜひご自宅で実践しするがよいかもしれません。日本酒は温度を変えて味わいの変化を楽しむ、世界で唯一のお酒なので、いろいろ楽しんでみてください」(関さん)

【関連記事】

自然と人の努力が生んだ、酒造好適米・山田錦の噺

秋に円熟する日本酒「秋あがり」と灘の名水の噺

自宅でおいしく「燗酒」を飲む方法

燗酒を提供する店の多くは酒燗器などで提供してくれますが、自宅に専用機器を持っている人は少ないはず。では、どんな方法で燗をつけるのがオススメなのでしょうか。

「簡単なのは家電タイプの酒燗器ですけど、そうでなければオーソドックスに、鍋にお湯を張って徳利やちろりを温めるやり方ですね。沸騰したら火を消して、ぬる燗なら2分30秒、熱燗なら3分湯煎が目安です」(関さん)

それでも鍋でお湯を沸かすのは手間、という人に関さんがオススメするのは電気ケトル。徳利などの容器が入る、口が広いタイプであることがポイントで、こちらも鍋を使った湯煎と同様の手順と時間で温めます。

さらに手軽に「燗酒」を楽しむなら、やはり電子レンジ。500Wで1合を温める場合、時間の目安はぬる燗なら50秒、熱燗なら60秒が目安とのことですが、その他のコツや注意点を教えてもらいました。

「電子レンジは急に温度が上がるので、容器の上と下とで熱ムラができやすいんですね。そのため、徳利よりも片口のように背が低いタイプがオススメです。さらに、できれば加熱を20秒ごとなどに分け、途中でかき混ぜると馴染みやすくなりますよ。なお、お酒を温めると揮発で香りが飛びやすくなるので、ラップを被せましょう。もし、狙った温度より熱くなってしまったら、冷たい別の容器に移せばすぐに冷めますよ」(関さん)

実はこんな飲み方も! 「お燗」以外の嗜み方

日本酒を温めて飲む楽しみ方は、「お燗」以外にも存在します。そのなかから、おでん居酒屋などで提供されることもある「出汁割り」と、氷を入れたグラスに燗酒を入れる「燗ロック」を紹介。関さんにテイスティングしてもらいました。

まずは「出汁割り」から。今回は、松竹梅「天」をおでんの出汁で割ってみました。

「日本酒のやわらかな風味と出汁の旨みが引き立て合って、おいしいです。私自身、鰹や昆布、あごの出汁などを家で作って燗酒のアテにしたり、割ったりして飲むくらい好きなんです。出汁の素材によって日本酒の感じ方も変わるので、飲み比べるのも楽しいですよ。

また、これは割って飲む日本酒全般にいえますが、アルコール度数が下がるので、強いお酒が苦手な人にもオススメです。私は基本的に1対1の割合にしていますが、お好みで調整してもいいでしょう」(関さん)

次に「燗ロック」を試してもらいました。関さんもこのスタイルで飲むのは初めてとのこと。

「一見、普通の日本酒オンザロックと変わらないような気もしますが、熱燗の場合はアルコールが多少なりとも揮発して飛ぶため、より度数が下がって飲みやすくなるということですよね。確かに、軽快な味わいでサラッと飲める印象です」(関さん)

「伝統的な楽しみ方に、一度温めた日本酒を冷ます『燗冷まし』がありますが、これはアルコール度数を下げたり角のある雑味をとったりしてマイルドにする狙いがあるんですね。この『燗冷まし』をよりスピーディに、そしてさらにアルコール度数が下がるのが『燗ロック』なのかなという印象もあります。こちらも、強いお酒が苦手な人にはオススメかもしれません」(関さん)

ほかにも、カルダモンやシナモンなどを実のまま燗酒に入れて個性的な香りにする「スパイス燗」や、日本酒のお湯割り、ホットチョコレート割りなど「お燗」以外のユニークな嗜み方もあります。この冬、試してみてはいかがでしょうか。

【関連記事】

いま話題の「日本酒ハイボール」を味わい、和食とのペアリングを楽しむ噺

「燗酒」に合う簡単おつまみ

日本酒の醍醐味のひとつといえば、食中酒としての楽しみ方。「燗酒」にマッチする料理には、どんなものがあるのでしょうか。

「温度の観点からいうと、料理とお酒の温度帯を合わせる手法は、フードペアリングにおけるひとつの目安といえますね。また、酸に関しては、コハク酸や乳酸は温まることで旨みが増してまろやかになる特徴があるので、料理も出汁が効いた旨み豊かな料理や、まろやかな味わいのおつまみが合うと思います」(関さん)

例えば、日向燗からぬる燗までの温かさなら、焼き魚や焼き鳥などがいいでしょう。熱さを感じる上燗以上なら、冬だと鍋料理がよく合いますね。特に、シンプルに出汁の効いたおでんはベストマッチな一皿だと思います」(関さん)

さらに、手軽に作れるオススメなおつまみを関さんに教えてもらいました。1品目は「クリームチーズと塩昆布の和え物」。クリームチーズを角切りにして塩昆布をのせるだけのカンタンおつまみ。

「混ぜて和え物にしたり、刻みトマトを加えたり、クラッカーにのせたり、ごま油を垂らしたりと、アレンジもオススメ。チーズは栄養価が高く、肝臓の働きを促進してアルコールを分解する期待もでき、おつまみにぴったりなんです。また、昆布は旨みが豊富なので日本酒の甘みとの相乗効果も楽しめます。温かい燗酒でとけていくクリームチーズも、また格別ですよ」(関さん)

「2品目の『サラダチキンのユッケ風』は、割いて電子レンジで温めたサラダチキンに卵黄、ごま油、しょうゆ、コチュジャンを混ぜるだけ。しょうゆとコチュジャンは発酵調味料であり、この風味が燗酒の甘さや旨みとよく合います。また卵黄の濃厚でクリーミーな質感は、温かい日本酒のまろやかさと絶妙にマッチ。ヘルシーなお肉のつまみとしてもオススメです」(関さん)

「最後は『アボカドと生ハムのオリーブオイル和え』です。アボカドをスライスして、生ハムを巻きます。オリーブを回しかけレモンを搾れば完成です。アボカドにはビタミン類や食物繊維が豊富に含まれています。とろりとした舌触りが燗酒によく合うのでオススメ。仕上げにレモンを少々搾ったり、クミンシードを加えたりすると個性的な風味になります。ただしレモンはお酒の余韻をリセットすることもあるので、日本酒の味わいを深く感じたいときにはかけなくてもいいです」(関さん)

【関連記事】

こんな料理が家でできるの?最新「調理家電」で作る「絶品おつまみ」の噺 <日本酒>編

コンビニ・スーパー、お取り寄せで手軽に揃う! 日本酒に合う「ベストおつまみ」の噺

冬本番を迎え、「お燗」がますますおいしい季節。ぜひ様々な温度や飲み方で日本酒を楽しんでください。

撮影/我妻慶一

記事に登場した商品の紹介はこちら▼

・上撰 松竹梅

https://www.takarashuzo.co.jp/tkr-shohin/cmn_p_detail.php?p_prodid=3005

・特撰 松竹梅〈大吟醸〉磨き三割九分

https://www.takarashuzo.co.jp/tkr-shohin/cmn_p_detail.php?p_prodid=3569

・松竹梅「白壁蔵」<生酛純米>

https://www.takarashuzo.co.jp/products/seishu/shirakabegura/

・松竹梅「天」

https://www.takarashuzo.co.jp/products/seishu/shochikubaiten/

「日本酒を知る」シリーズ

・【日本酒を知る】白壁蔵①:今更聞けない、日本酒の基本の噺

・【日本酒を知る】白壁蔵②:知っていたら自慢できる?日本酒造りの噺

日本酒を楽しめる噺

・夏はひんやり“日本酒ロック”の噺

・江戸時代のお酒事情の噺

・秋に円熟する日本酒「秋あがり」と灘の名水の噺

・自然と人の努力が生んだ、酒造好適米・山田錦の噺