提供:宝酒造株式会社

呑べえの聖地、東京都葛飾区「立石(たていし)」。再開発によって変わりゆくこの街の酒場について、立石を古くから知る藤原法仁(のりひと)さんと「古典酒場」編集長の倉嶋紀和子さんが、お酒を酌み交わしながら、立石の酒場の今昔について語り合います。

●藤原法仁(右)/東京都葛飾区立石生まれ、立石育ち。居酒屋探訪をライフワークとし、ブログ「居酒屋礼賛」を主宰する浜田信郎(しんろう)さんらとの共著に『東京居酒屋名店三昧』『東京「駅近」居酒屋名店探訪』(共に東京書籍)がある。「酎ハイ街道」の名付け親であり、「立ち飲みの日(11月11日)」制定の中心人物。

歴史ある土地・葛飾区の中心「立石」とは

立石という地名には、「立石様」と呼ばれる奇石が関係しているといわれています。この石は、古墳時代(3世紀後半から7世紀前半)に、古墳を造る目的で房総半島南部から運ばれてきたものだとか。奈良、平安時代(約8~12世紀)には古代東海道が付近を通り、立石は道標として、また交通の要衝として栄えました。

現存する最古の記録は、室町時代の応永5(1398)年に書かれた史料『下総国葛西御厨注文』に記された「立石」の地名です。江戸時代には、「立石様」が名所として様々な書籍で紹介され有名に。

古代から交通の要衝だった立石は、現在も荒川や中川といった河川が近くを流れています。大正元(1912)年には立石駅(現在の「京成立石駅」)が開業。アクセスの良さから、さらに繁栄していきます。現在も葛飾区役所は立石にありますが、昭和7(1932)年の葛飾区誕生時には、より駅に近い場所に区役所がありました。

つまり、立石は葛飾区における中心地のひとつなのです。では、なぜこの街が「のんべえの聖地」と呼ばれるようになったのか。地元出身の藤原さんが倉嶋さんと回顧トークをしながら、味わい深い歴史を掘り起こし、立石の今昔を語り合います。

倉嶋 立石といえば藤原さんしかいないと思って、声を掛けさせていただきました。今日はよろしくお願いします!

藤原 雑誌『古典酒場』でも何度か立石特集でお世話になりましたが、再開発で揺れる令和の今こそ、フォーカスする意義があると思いますよ。ありがとうございます!

二人 では酎ハイが来たところで、カンパーイ!

倉嶋 まずは藤原さんの地元ということで、お酒遍歴を。やっぱり二十歳から立石を飲み歩いていたんですか?

藤原 実は、最初はそうでもないんです。そもそも高校卒業後は大学進学で関西に行って、その後の就職先も、愛知の工作機械メーカー。お酒も今みたいに飲み歩いてなくて、思い出の店も数軒しかないんですよ。

倉嶋 そういえば、若いころは関西方面にいたって言ってましたね。

藤原 だから立石で飲み始めたのも、家業を継ぐために戻って来てから。大衆酒場に興味を持ったのは、太田和彦さん(※)の新聞記事を読んでからです。

※グラフィックデザイナー。居酒屋探訪家の活動で知られる

倉嶋 ご両親がお酒好きだった、というわけではないんですか?

藤原 駅前は確かに飲み屋街でしたけど、うちの親は僕みたいな感じじゃなかったですね。

倉嶋 私が立石で初めて飲んだのは藤原さんきっかけですよね。2007年ごろにお誘いいただいて。

藤原 懐かしいですね。あれが初の立石飲みでしたか。

倉嶋 そのお店こそ、今日お邪魔している「二代目 串揚げ100円ショップ」の前身である、初代の「串揚げ100円ショップ」。線路沿いにあったんですよね。

藤原 ありました! その前に「宇ち多゛」とハシゴして。

【関連記事】

【東京・大衆酒場の名店】この緊張感は何だ? 行列しても入りたい立石「宇ち多゛」の強烈な魅力の噺

倉嶋 そうそう。当時の私は中央線沿線とか東京の西側ばかりで飲んでいたので、東側で飲む体験は新鮮でした。

藤原 今だと、どんなときに立石で飲みたくなります?

倉嶋 立石や下町界隈の飲み友に会いたいときですね。行きつけのお店に顔を出せば、必ず誰かに出会えるし、だいたい途中まで一緒に帰れる人がいるので、酔っても安心できる街なんです。

なぜ立石は「のんべえの聖地」になったのか?

倉嶋 今や「のんべえの聖地」とも呼ばれる立石ですが、数ある下町のなかでもなぜ立石が聖地なのでしょうか。あらためて教えてください。

藤原 大前提として、下町に大衆酒場が多い理由はこれまで何度か説明してきましたが、河川や水路が多くて船による物流の便が良く、工場が多かったからです。

倉嶋 関東大震災で罹災した人々や被害を受けた産業が、都心部から下町に移転する際、東側の荒川沿岸地域は田畑が広がっていたので、住宅地や工場をつくりやすかったという背景ですね。

藤原 安定した土台があったから、戦後の復興時にも下町には大小の工場がたくさん建てられ、高度経済成長を支える労働者も増えていきました。なかでも立石は葛飾区の中心地でしたし、駅前もにぎやかでした。

倉嶋 戦後には、立石にも闇市があったと聞きます。

藤原 有名なのは、終戦翌年の昭和21(1946)年にできた、駅南側の「立石マーケット商店会」ですね。「宇ち多゛」の開業も同年です。そして同店を含むこの一帯が、昭和29(1954)年に「立石仲見世商店街」として設立されました。

倉嶋 「宇ち多゛」や、閉店してしまいましたが「ミツワ」など、レジェンドぞろいですよね!

藤原 この年には、のちに「呑んべ横丁」となる「立石デパート商店会」も誕生するのですが、この街をのんべえの聖地にした立役者的存在は、やっぱり「宇ち多゛」や「ミツワ」を中心とした、「立石仲見世商店街」だと思います。ほかの通りにも、今は無き「江戸っ子」や、移転した「鳥房」、こちらの「串揚げ100円ショップ」も含め、おいしくて安く飲めるせんべろの店が、立石にはとにかく多いんですよ。

倉嶋 安く飲める店が多いから、せんべろの街として立石が礼賛され、実際にハシゴして楽しむ人も増加。やがて立石は、のんべえの聖地と呼ばれるようになったということですね。うんうん、あらためて納得!

藤原 今は再開発で立ち退いたお店もありますけど、駅前に元気な商店街が多いのも、立石が聖地と呼ばれるようになった理由のひとつかな。

倉嶋 確かに。藤原さんとしては、それぞれの商店街にどんな特徴があると思いますか?

藤原 「立石仲見世商店街」は、せんべろの名店ぞろいなことに加えて、個人的には狭さがいい。一体感があるし、車が入って来られないので安心。のんべえの歩行者天国にもなってるってわけですよ。

倉嶋 では、その一本東側にあるアーケード「立石駅通り商店街」はどうですか?

藤原 いまはチェーン店が増えたけど、立石の一等地といえば、「立石駅通り商店街」。昔はちょっと高級な洋靴店とか、ブティックも並んでいた印象です。

倉嶋 銀座でいう並木通り的なイメージですかね。では、駅北側の「立石すずらん通り商店会」はどうですか?

藤原 ここはセレブな大人の通りのイメージ。クラブや焼肉屋、スナックも高級路線が並んでました。

倉嶋 最後は北側にあって、2023年に姿を消した「呑んべ横丁」。どんな思い出がありますか?

藤原 昔は飲食店より、衣料品や生活雑貨の店が多かったはずです。それこそ「立石デパート商店会」でしたからね。僕は小学生のとき、お花屋さんで母親にオジギソウを買ってもらったのがいい思い出です。

倉嶋 オジギソウ! 草木を愛する少年だったんですね。

藤原 でも、気付いたら「呑んべ横丁」になってましたね。僕の記憶では、飲食店はお寿司屋さんや天ぷら屋さんなどが並んでいました。でもあるときスナックを始めた店が繁盛したことで、似たような水商売のお店が増えたと聞いたことがあります。

倉嶋 私も「呑んべ横丁」の業態は、ママがいるお店が多かったイメージです。

2人のお気に入りのお店は?

倉嶋 立石の名店のなかでも、特に藤原さんのお気に入りはどちらですか?

藤原 もちろん、今日の「二代目 串揚げ100円ショップ」も好きなんですけど、推しの一つが「立石中央通り」にある「ゑびす屋食堂」。湯豆腐、ふぐのヒレ酒で1000円ちょっとなんですけど、これを、湯豆腐発祥の地といわれる京都の南禅寺で楽しもうとすると、往復の交通費込みで4~5万円かかる。それを手軽に味わえるのが魅力なんです。

倉嶋 相変わらず、たとえが独特ですね(笑)

藤原 あとは、駅の北と南にそれぞれ店舗がある「天下泰平酒場」かな。倉嶋さんのオススメはどちら?

倉嶋 たくさんあります。立石デビューした「串揚げ100円ショップ」と「宇ち多゛」はもちろん、おでん酒場の名店「二毛作」、店主のセンスとこぢんまりとした空間が素敵な「ブンカ堂」。あとは、お花茶屋からこの立石で新章をスタートさせた、老舗の「東邦酒場」などなど。

藤原 そうだ、「東邦酒場」もあったね。僕も、より近くなって嬉しかった!

【関連記事】

焼酎を飲むならこんな店【東京・大衆酒場の名店】を振り返る噺

どう違う? 酒場ライターが「関東と関西の酒場事情」を語り合う噺【前編】

どう違う? 酒場ライターが「関東と関西の酒場事情」を語り合う噺【後編】

立石駅の再開発について

倉嶋 立石は駅前の再開発も大きな話題となっています。目的のひとつは防災性の向上ですが、有名店の数軒は移転したり、閉業してしまったり。「呑んべ横丁」の撤去もその流れの一環ですが、どのエリアが対象なのか、あらためて教えてください。

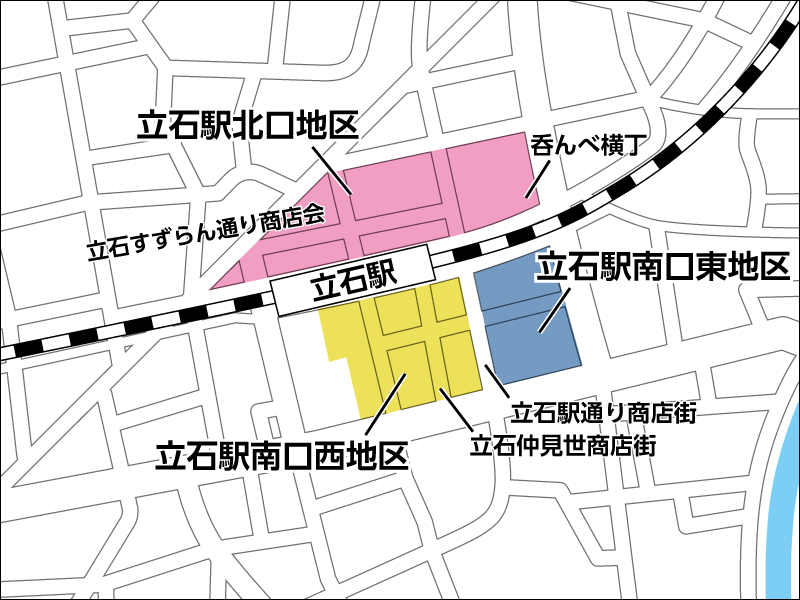

藤原 対象となっているのは、駅周辺の3エリア。「立石すずらん通り」や「呑んべ横丁」を含む北口地区と、「宇ち多゛」を含む聖地の本丸「立石仲見世商店街」がある南口西地区。そして、「立石駅通り商店街」がある南口東地区です。

倉嶋 駅と線路を高架化して踏切をなくしたり、狭い道路を拡幅したり、駅前広場を整備して公共交通機関の利便性を高めたりといった狙いもあると思いますが、対象エリアはどのように生まれ変わるのでしょうか?

藤原 北口の西街区にはタワマン(タワーマンション)と商業施設、東街区には複合ビルが建設予定で、そこには葛飾区の新庁舎が入る計画です。そして南口の東西それぞれの地区にも、タワマンを中心とした複合施設が計画されています。各建物には飲食店も入るでしょうが、長年この街で営業していた老舗が入るかどうかは、まだわからないですね。

2025年、立石の今

倉嶋 立石へ来るたびに駅前の景色が変わっている気がしますが、現在の対象エリアはどのような状況ですか?

藤原 先に工事が進んだ北口の駅前は、ほとんどの建物が解体されました。一帯は、フェンスで囲われた状態になっていますね。一方、南側はまだ手付かずといっていいでしょう。立ち退いたお店も散見され、シャッターが目立つ場所もありますが、「立石仲見世商店街」や「立石駅通り商店街」は残っていますし、「宇ち多゛」「トリゼン」「おでんの丸忠」「栄寿司」といった老舗も健在です。

倉嶋 「二代目 串揚げ100円ショップ」は代替わりして店名も“二代目”となりましたが、以前の「串揚げ100円ショップ」があった場所は再開発エリアでしたから、立ち退きも関係してますよね。ちょっとご主人(大将)の撞井(つくい)さんに聞いてみましょう。いつごろ、今の場所に移ったんでしたっけ?

大将 2023年の1月です。前年の暮れに先代が引退するということと、立ち退きの件もあったので、厨房担当だった僕が二代目として継がせていただきました。

藤原 最初は南側の線路沿いにありましたよね。その後、北口にあった「江戸っ子」の斜め向かいに移転したのが2015年だったかな。

大将 はい。僕が働き始めたのは2010年ごろですが、創業は2003年だと聞いています。その後2015年に移転しましたが、まさか立ち退きになるとは思わなかったですね。

藤原 でも料理人はそのままだから味も変わらずで嬉しい! やっぱり安定のおいしさですね。特に「串揚げ100円ショップ」といえば、「紅生姜ロール」「大根」「こんにゃく」ですよ。

大将 ありがとうございます! このご時世で、1本の価格を税抜き100円(税込み110円)からとさせていただきましたが、粉や油、ソースの味といったレシピはそのままです。

倉嶋 それでもこの価格には頭が下がります! 圧倒的にお得ですよ。それに「酎ハイ」(350円)もリーズナブルだし、キレのある味わいが串揚げにベストマッチ!

大将 嬉しいです! 実は、僕の代になってから小皿料理を少し増やしたんです。季節限定串のお品書きと一緒に、壁に貼っていますのでぜひどうぞ。

倉嶋 串揚げ以外も確かに興味深いです! あと、この「コーヒー酎飲み比べ」(1200円)が気になってので、お願いします。ちなみに、移転の前後でお客さんの層は変わりましたか?

大将 長年お付き合いのある方々はそこまで変わりませんが、少しだけ駅から離れたので、駅前からフラッと入られる方よりも、この道を使う地元のお客様が増えた印象です。あとは移転以前に、コロナ禍の影響が大きかったですね。お客様が早く帰るようになりましたし、周辺のお店も早く閉まるようになりました。

倉嶋 タワマン入居で立石に引っ越される方々が、お酒好きだったらいいなって思います。

大将 再開発が完了しないとわかりませんけど、期待はしています。ということで、「コーヒー焼酎飲み比べ」をどうぞ。定番の25度の宝焼酎に、コーヒー豆を3か月漬け込んだものです。左から、モカ・キリマンジャロ・スペシャルブレンドです。

倉嶋 あっ、コクとまろやかな甘さがおいしい! ベースの焼酎がピュアだから、コーヒー豆の個性も感じられるし、チョコレートなどのお菓子をつまみたくなります。

大将 実は、チョコレートもあるんです。牛乳や豆乳で割ることもできるので、ご希望があればおっしゃってくださいね。

倉嶋 ありがとうございます!

立石の未来に思うこと

倉嶋 藤原さん、今日は立石について語り合いましたが、あらためて街の未来についてどう感じてらっしゃいますか?

藤原 立石は古代東海道から栄えてきた歴史があり、交通の要衝であること、地域の中心地であることはこれからも変わらないでしょう。また、僕は地元の人間なのでちょっと手前味噌ですが、この街を愛する酒場ファンの想いは熱いですからね。街や時代が変わっても、そのDNAが次世代に受け継がれ、新生「立石」が始まると期待しています。倉嶋さんはどう?

倉嶋 おっしゃる通りですね。北口は先に開発が進んでいますが、移転して再スタートを切った名店があったり、「二代目 串揚げ100円ショップ」さんのように継承しているお店もあったり。ちゃんと根っこは繋がっていくんだなと、すごく嬉しかったです。

藤原 酒場を営んでいる店主さんの誇りもありますし、立石で飲み屋をやりたいという方も多いですからね。

倉嶋 街の再開発って立石だけではなくて、例えば西荻窪(東京都杉並区)や大山(東京都板橋区)なども計画されていますが、今日ここに来て「未来は暗くないぞ!」って逆に思いました。酒場好きな人は、必ず誰かが縁を紡いでいく。その底力を、立石に教えてもらえて感動しました。今日は「二代目 串揚げ100円ショップ」さんにお邪魔できて、本当によかったです!

<取材協力>

二代目 串揚げ100円ショップ

住所:東京都葛飾区立石1-11-6

営業時間:15:00~22:00

定休日:火曜

※価格はすべて税込みです

「東京・大衆酒場の名店」バックナンバーはこちら▼

・第1回 【東京・大衆酒場の名店】この緊張感は何だ? 行列しても入りたい立石「宇ち多゛」の強烈な魅力の噺・第2回 【東京・大衆酒場の名店】初心者女子と楽しく学ぶ! 篠崎「大林」の魅力と「下町酒場の成り立ち」の噺・第3回 【東京・大衆酒場の名店】伝説の「三祐酒場」で聞く「元祖焼酎ハイボール」発祥の噺・第4回 【東京・大衆酒場の名店】酎ハイ街道をゆく。八広「亀屋」の“ボール” 受け継がれる秘伝レシピの噺・第5回 【東京・大衆酒場の名店】四ツ木「ゑびす」で、自家製ロックアイスのお茶割りを味わう噺・第6回 【東京・大衆酒場の名店】門前仲町「だるま」で、コの字カウンター劇場を堪能する噺

・第7回 【東京・大衆酒場の名店】船堀「伊勢周」で、L字カウンターの機能美を楽しむ噺

・第8回 【東京・大衆酒場の名店】門前仲町「大坂屋」の“牛にこみ”を三日月型カウンターで堪能する噺

・第9回 【東京・大衆酒場の名店】「お太幸」の変形カウンターで、横須賀の味わいを満喫する噺

・第10回【東京・大衆酒場の名店】渋谷に復活!「立呑 富士屋本店」のカウンターで伝説の立ち飲みを楽しむ噺

・番外編 大衆酒場の酎ハイに欠かせない「下町炭酸」を飲み比べる噺

・番外編 焼酎ハイボールに合う!「東京・大衆酒場の名店」のおつまみを、約5000円の調理家電で再現する噺

取材・構成/中山秀明 撮影/鈴木謙介