泣いた……。

泣くまいと思ったのに、やはり、泣いた。

伊集院静の本を読んで、今まで何度も泣いたが、今回は泣かないという自信があった。それなのに、やはり泣いてしまった。

自信があったのには訳がある。

これまで、彼の本は紙に綴られた形式のものを読んできた。涙は頬をつたい、時には本を濡らしたが、やがて乾くと知っていた。図書館で借りた本以外は気にせずにただ泣いていればよかった。

けれども、今回は買ったばかりのiPad。水に弱そうだし、それでいながら、表面はガラスでツルツル。涙を吸い込んでくれそうもない。

だから、泣くはずがないとたかをくくっていたのに、予想ははずれ、私は涙を流し、鼻までかんだ。

ちょいと寄り道のつもりが……

1978年のある冬の日。

伊集院静は窮地に立たされていた。

娘まで授かった結婚が離婚という結果に終わり、疲れ果てていたのだ。慰謝料を払うために借金もし、意に沿わない仕事も引き受けた。

どうにか目鼻がついたその身に残っていたのは、数枚の衣服とわずかのお金。

周囲と折り合えない自分をもてあまし、かといって、他人におもねることもできず、10年を過ごした東京を引きあげることに決めた。

とりあえず故郷の山口へ帰ろうとしたまさにその日、ふと、関東の海が見たくなって逗子へ向かった。

ほんのきまぐれの、ちょっとした寄り道のつもりだった。

しかし、それが7年にわたる寄り道になるとは……。

奇蹟とは、こうしたふとした瞬間に生まれるものなのだろう。

奇蹟の寄り道に招いたヒト

海のそばで育った伊集院静は海のそばで自分を慰めようとした。

私にも覚えがあるが、本当に苦しいとき、死んでしまいたいほどの悩みを抱えたとき、ヒトは海辺の潮だまりにその身を浸したくなる。母親の胎内にいた時が恋しくて、知らず知らずのうちに、海へ引き寄せられていくのかもしれない。

彼はその潮だまりを逗子に見つけたのだ。

たまたま出会った銀髪の老人が「滞在しませんか?」と、誘った場所、それが逗子なぎさホテルだった。老人はそこの支配人をつとめているという。

彼は老人の誘いにのり、いつしか家族のように住み続けることとなった。傷ついた心と体を休め、作家・伊集院静となって、潮だまりから出るまで、支配人は彼を見守りつづけてくれたのだ。

時には母親のように……。

そして、父親のように……。

海辺の桃源郷

一日だけ寄り道するつもりだったこのホテルに、彼は、結局、7年の間、暮らした。

その間、酒を飲み、詩を書き、本を読み、仕事をして、恋に落ち、結婚することになる。有名女優であった妻は、結婚後、わずか数ヶ月で病気になり、200日あまりの闘病の後、逝ってしまう。その悲しみについて、彼は周囲を思い、多くを語らないが、その後、再び苦しく、放埒な毎日を送っているから、この上もない打撃だったのだろう。

残酷なことに、逗子なぎさホテルも、経営を見なおすことになり、長い歴史に幕を下ろした。もし、まだホテルがあったら、伊集院静は、もう一度、海辺の桃源郷へ帰り、長い長い永遠の寄り道ができたかもしれない。しかし、それは叶わぬ夢となった。

それでも7年の思い出が、彼を支え続けたのは間違いがない。

逗子なぎさホテルはなくなってしまったけれど、彼の心にある潮だまりまでが消えてしまったわけではない。私はそう信じたい。人は誰も心の中に潮だまりを持ち、桃源郷を夢見ながら、生きていくものだと思うからだ。

(文:三浦暁子)

【文献紹介】

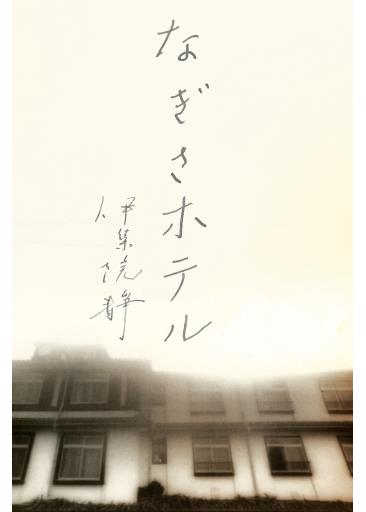

なぎさホテル

著者:伊集院静(著)

出版社:デジタルブックファクトリー

“最後の無頼派作家”伊集院静が誕生するまでを描いた青春グラフィティ!! かつて湘南・逗子海岸に実在した伝説の「なぎさホテル」。 離婚の慰謝料で膨大な借金を抱え、住む場所も帰る家も失い、博打や喧嘩に明け暮れるすさんだ生活……。行くあてもなく東京を飛び出して、フラリと立ち寄った「なぎさホテル」。人生のどん底でもがき苦しみながら、作家としてスタートを切ろうとする著者と、優しく見守る周囲の人々との交流が始まる。 若き日の伊集院静が苦悩を抱えながら、作家としてデビューするまでの不器用で、傷だらけだった日々を描く。不況のどん底で苦しむ現代の若者にも世代を越えて共感を呼ぶ自伝的エッセイ。 のちに発表される「いねむり先生」や「愚者よ、お前がいなくなって淋しくてたまらない」など著者の代表作へと繋がる伊集院静の原点がここにある。