幼い我が子を殺めてしまうという悲しいニュースが後を絶たない。

先日も、生後11か月の子どもを床にたたきつけるなどして死なせたというニュースが報じられた。ご存知の方も多いだろう、豊田市の三つ子虐待死事件である。

泣き止まない次男を畳に2度たたきつけ、その後次男は脳損傷によって亡くなった。母親はワンオペで三つ子を育てていて、犯行時はうつ病状態にあったという。

つまり、この母親は「産後うつ」の状態だったということだ。産後うつは、出産後にホルモンのバランスが不安定になることに加えて、24時間休みない育児による睡眠不足や、精神的にも肉体的負担に疲労困憊し、そこに子育ての支援者がいないという事態が重なることで起こると言われている。それが三つ子育児であれば、なおのことだ。

もしかしたら、このコラムを読んでくれている男性陣の中には、「産後うつって言葉は聞くけど、うちの嫁は大丈夫」などと思っている人も多いかもしれない。

けれど、産後うつは実に出産経験者の7人から10人に1人が経験するというもの。決して、特別な話ではないのだ。

産後うつは他人事ではない

来る日も来る日も、昼夜を問わず泣き通しの我が子を抱きながら、ふとこのまま落としてしまったらどうなるかな…と頭をよぎったことがある。

子どもの理不尽な要求に応えられなくなり、感情の赴くまま叱りつける。そして、この怒号が近所に聞こえてはいないかと不安になり、ふと我に返る。

泣き叫ぶ我が子を置いて、とにかく一人になりたいと逃げ出したくなる。

「助けて…」と繰り返しつぶやきながら、子どもと一緒に泣き続けたことがある。

これらは、すべて私自身の体験だ。幸い産後うつと言えるほどの状態には陥らずに済んだが、それでも上記のような状態は起こる。我が子は自分の命をかけても守りたいし、かわいくて仕方がない。けれども、四六時中一人きりで子どもの世話をしていて、まとまった睡眠がとれていない状況下ともなると、心の糸がぷっつり切れてしまう瞬間があるのだ。

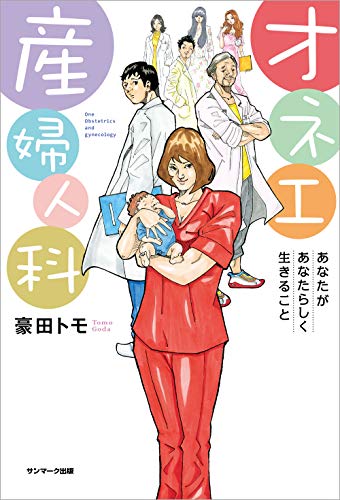

そんな、産前・産後の母親たちの実情と心の叫びを題材にした小説がある。『オネエ産婦人科』(豪田トモ・著/サンマーク出版・刊)という、とてもユニークなタイトルの一冊。著者の豪田トモ氏は、90万人が涙したドキュメンタリー映画「うまれる」シリーズの監督だ。

母親たちの心の叫びを代言してくれる『オネエ産婦人科』

『オネエ産婦人科』は、ゲイの院長やレズビアンの助産師、身体は女性で心は男性というトランスジェンダーの登場人物など、さまざまなジェンダーの人々が働く産婦人科が舞台。そこに、担当患者が産後うつで自殺してしまったことをきっかけにドロップアウトした主人公・橘 継生がやってくる。自分の中に無意識に持っていた偏見に気づき、向き合い、そして自身が抱えているトラウマを乗り越え、医師として人間として成長していく…という物語だ。

産後うつや愛着障害、LGBT、夫婦カウンセリングなど、コミカルで軽いタッチの文体ながら、扱われている題材はとても難しく深いものばかり。徹底した取材に基づいているだけあって、出てくる描写や会話がものすごくリアルである。

たとえば、夫婦間のすれ違い。

夫は、「今日も子どもをお風呂に入れた。俺って結構イクメン!」と思っている。

けれど妻は、「夫は子どもをお風呂に入れてはくれるが、お湯を沸かすのも着替えを用意するのも、脱がせるのも私。子どもを洗ったら私を呼ぶ。その後のお世話をするのはもちろん私。夫はその後、ゆっくりお湯に浸かっている。それでイクメンって…」という悶々とした不満を抱えている。

ああ、なんという「子育てあるある」だろうか。

このほかにも、多くのママが「そうそう!」「うちも!」と共感できるシーンが多々あり、読んでいるだけで癒やされて心が軽くなる。

育児の大変さは、たとえ一緒に暮らしているパートナーであっても、24時間母親と同じことを一人で行わない限り、本当の意味で理解などできないと思う。だからこそ、お互いを思いやり、ねぎらい、いたわりあう一言が大切なのだ。

「普通」という言葉の呪縛

もうひとつ、子育てをしていると、数々の「普通」という言葉に苦しめられる。言い換えれば、「一般的」や「平均」であろうか。

赤ちゃんは下から産む(経膣分娩)が「普通」、1か月健診で「平均」曲線に入っているかいないかで一喜一憂し、首が座るのは3か月が「一般的」。

出産はこの世の母親すべてが経験しているんだから、大丈夫。育児は大変だけど、みんながやってること、できて当たり前。だったら、うまくできない自分は母親失格!? 誰が言い出したのかわからない○○神話ってやつもクセモノだ。

『オネエ産婦人科』のサブタイトルは、「あなたがあなたらしく生きること」。あらゆる多様性を受け入れる、というとても大きなテーマをも網羅している。

「幸せな子育て」ってなんだろう?

望んで生まれてきた命。誰もが「幸せな子育て」をしたいと望むだろう。産後うつも起こらなければ、児童虐待も起こるはずがない。けれど、「幸せな子育て」って一体どんなものなのだろうか。

『オネエ産婦人科』では、患者に徹底的に寄り添うこと、そしてママを孤立させないことが、幸せな子育てのためにできることだと描かれている。けれど、それはあくまでも「産婦人科」の立場としての答えだ。

では、母親として、父親として、友人として、同じ地域に住む仲間として、私たちは何ができるだろう?

悲しいニュースがこれ以上起こらないために、どうしたらいいのか。その答えのヒントが、『オネエ産婦人科』には散りばめられている。

【書籍紹介】

オネエ産婦人科

著者:豪田トモ

発行:サンマーク出版

主人公は、人とのコミュニケーションが苦手だが、「胎児の声が聴こえる」という特殊能力をもった産婦人科医師・橘 継生(たちばな・つぐお32歳)。勤めていた総合病院で担当患者が“産後うつ”で自殺してしまったことをきっかけに、ドロップアウトしてしまう。心機一転、地方の小さなクリニック・尾音産婦人科でやり直すことになったものの、そこは、人情味溢れる「オネエ」の助産師や筋肉マニアでノリのよいゲイの院長、とても男性だったとは思えない美人心理士など、さまざまなジェンダーかつ強烈で愛すべき個性をもった人たちが働いているクリニックだった。思いもよらない環境にショックを受ける継生だったが、自分の中に無意識にもっていた偏見に向き合いながらも、自身が抱えたトラウマを乗り越え、医師として、人間として成長していく…。たくさん笑えて、ホロリと泣ける“命と家族の物語”。