今年は新年早々、芸能ニュースの話題が沸騰した。まだ3ヶ月しか経っていないというのに、1年分に相当するくらいの話題を提供したといえるのではないだろうか。SMAPの解散問題にはじまり、ベッキーの不倫問題など、世間に衝撃を与える出来事が相次いだ。そういえば自民党の宮崎謙介衆議院議員(当時)の不倫の問題も記憶に新しい。

そして、問題が発覚するたびに、テレビでは謝罪会見の模様が放送されているのも日常茶飯事だ。

外国人はテレビで謝らない

芸能人に限ったことではない。今年は企業の不祥事も相次いでいる。事件や事故を引き起こした企業のトップが謝罪会見を行う光景は、珍しいものではなくなった。このところやたらと、日本を「スゴ~イデスネ!」と褒めちぎる番組が放送されている一方で、これだけ芸能人や企業が謝罪しまくっている光景を見せられると、本当にニッポンはすごいのか? と疑問を抱いてしまうほどだ。

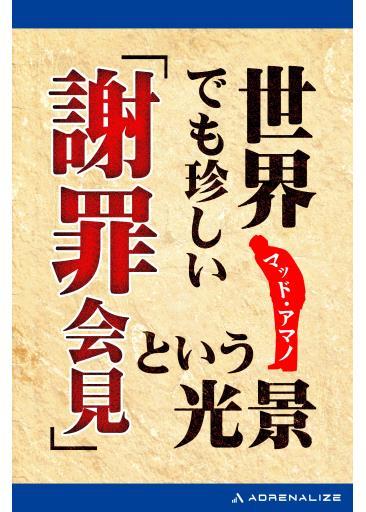

さて、毎日のようにテレビで放送される謝罪会見だが、実は日本独特の文化であることをご存知だろうか。『世界でも珍しい『謝罪会見』という光景』(マッド・アマノ・著/アドレナライズ・刊)には、著者とデーブ・スペクター氏の対談が掲載されている。対談によると、外国の企業のトップは「まず謝罪ありき」という手法に対して、かなり抵抗があるのだという。

土下座を受け入れる文化

デーブ氏は、アメリカでも企業が不祥事を起こした場合、もちろん遺族や被害者に対して哀悼の意を伝えるが、テレビを通じて公的に謝罪会見を行う文化はないと解説している。プライベートで手紙を出したりして謝罪するのが一般的なのだそうだ。そして、国民も、企業は法的に制裁を受ければいいというスタンスでいるのだという。

そのため、外国企業の不祥事に日本人が巻き込まれた場合、謝罪の有無で軋轢が生まれることがあるそうだ。

なぜ日本人は謝罪会見をするのだろう。本著では、日本人の土下座を受け入れる文化も、一つの原因ではないかと解説している。誠心誠意謝れば許してもらえるのだ。ただし、逆にそうしなければ相応の社会的制裁を受けなければならない、という風潮があるようだ。

謝罪会見の失敗で企業が潰れる

昨今、twitterなどのSNSの発達によって、一般の人も企業の問題を告発できるようになった。ネットのちょっとした一言がきっかけになり、企業のトップが謝罪に追い込まれた例もある。

今までは泣き寝入りしていた人の声がトップにも届くようになったという点では、歓迎すべき点かもしれないが、一方で、筆者はこのように指摘している。

何かあれば謝罪しないことには収まらないという社会的風潮が強まっている。不祥事を起こしたことを隠蔽したり、対応を誤れば企業の命取りになりかねない。それだけに企業は謝罪に神経質になっている。

昭和30年代に某乳業メーカーが多数の死者を出す不祥事を起こしたことがあるが、それでも会社は潰れなかった。しかし、今は不祥事で会社が潰れることも珍しくなくなっていると、筆者は解説する。それこそ、謝罪会見の印象の悪さが、企業に止めを刺す例も少なくないのだ。

謝罪会見はどこへ行くのか

謝罪会見はしょっちゅう行われているし、今や形式的なものになりつつある。そのためだろうか。謝罪会見後にネットを見ると、企業や芸能人の謝罪が本音なのかどうか、かまびすしく論争が交わされることが多い。

企業の不祥事によって死者が出た、という例なら謝罪会見が行われても当然かもしれない。しかし、芸能人がちょっとした失言をしたときに、「謝罪しろ!」と袋叩きにするのはどうなのだろうか。病的な印象を受けてしまう。謝罪するほどでもないことでも、謝罪していることが多いと本著は指摘する。この風潮が行き過ぎてしまうと、めちゃくちゃ生きづらい世の中になってしまう気がするのは、私だけだろうか。

(文:元城健)

【文献紹介】

世界でも珍しい「謝罪会見」という光景

著者:マッド・アマノ

出版社:アドレナライズ

事件・事故、企業や政治家の不祥事が起きると、テレビで必ずといってよいほど目にする光景が「謝罪」の記者会見シーンだ。「謝罪会見」は日本くらいでしか行われない、実は珍しい行為なのだという。パロディストにして、フォトモンタージュの先駆者である著者は、この「頭下げ」と題した謝罪関連の新聞記事を長年に渡り膨大に収集している。また同時に、欺瞞に満ちた企業や政治家、個人の謝罪の姿を今日もシビアに観察し続けている。本書で取り上げた謝罪会見の数々は、近代史的に看過できない事件ばかりであり、数年も経てば忘れてしまう我々にとっては当時を思い出す良い機会となるはずである。今日も明日も日本のどこかで繰り返される「謝罪会見」の光景。3人ほどのトップや関係者が謝罪して事件が終わったかのような錯覚をする。そして同時に同じような事件・事故や不祥事が、改善されることなく起きてしまい、悲劇が繰り返されていることにも気が付くだろう。そのたび「謝罪会見にだまされるな!」という気持ちが強くなってくる。巻末に収録された、デーブ・スペクター氏との対談も必見。