毎日Twitterで読んだ本の短評をあげ続け、読書量は年間1000冊を超える、新進の歴史小説家・谷津矢車さん。今回のテーマは「将棋」。ブームが続いてる将棋の世界に谷津さんが選んだ5冊を眺めつつ、足を踏み入れてみませんか?

【過去の記事はコチラ】

ここ数年にわたる将棋ブーム、一向に翳る気配がない。

一般には藤井聡太五冠の快進撃にその理由を求める論説が多いが、元々凄い存在であった将棋や棋士にニューヒーローの台頭でスポットライトが当たり、人気に火がついたという辺りがことの真相だろうとわたしは睨んでいる。この一件から教訓を得るとすれば、誰も見ていないところでも腐らず面白さや奥深さを追求し続ければ、いつか風向きが変わったときに報われる、という、王道極まりない楽観論であろう。ここのところちょっと勢いの弱い感のある文芸の世界にもそうした流れが来てくれないかな、と他力本願この上ない願掛けをわたしがしているのはここだけの話だ……と、景気の悪いことをつらつら書き連ねても仕方ない。今回の選書は将棋である。しばしお付き合い頂きたい。

クセが強めの新作将棋漫画

まずご紹介するのは新作漫画から。『花四段といっしょ』 (増村十七・著/朝日新聞出版・刊)である。前作『バクちゃん』でファンタジックな世界観のもと多様性社会のリアルを剔抉した著者の最新作は、なんと将棋。奨励会を突破した棋士花四段が主人公なのだが……この花四段、なにかおかしい。今まさに真剣勝負をしているというのに、花四段の思考はどんどん将棋からかけ離れていき、様々な情報が混線し、しっちゃかめっちゃかになっていく。

そうして読者は、勝負の場のそれからかけ離れた、一種不謹慎な空気に誘われるのである。本書は将棋ものでありつつも、そこまで将棋の内容に重きを置いた内容ではないのだが、それでも八十一マスの戦場に身を置く者たちの懊悩が垣間見える回(花四段の妹弟子、踊朝顔の回などはまさにそれ)もあったりして、ギャグマンガともユーモアマンガとも人情マンガとも将棋マンガともつかぬ、独特の作品世界が広がっている。この、どこかユルく、癖になるニヤニヤ笑いの世界に皆さんも是非お越し頂きたい。

「観る将」初心者にぴったりの入門書

次は『すごすぎる将棋の世界』(高橋 茂雄(サバンナ)・著/マイナビ出版・刊)をご紹介。本書は人気芸人の著者による将棋ガイド本である。一般にガイド本というと棋譜が付されているのが通例だが、本書には基本的な戦法を除き、将棋解説はほぼ存在しない。

ところで、皆さんは「観る将」という言葉を耳にしたことはおありだろうか。将棋観戦趣味を意味する語で、藤井旋風に端を発する将棋ブームの後に広く使われるようになった。勝負の内容はもちろん、棋士のキャラクターや周辺情報をこそ楽しもうとする態度が存在する点に特徴を見出すことができるだろう。本書はそうした「観る将」、あるいはこれから「観る将」になっていきたい人に向けた構成となっている。現役棋士たちのプロフィール、将棋観戦の楽しみ方、勘所、多様な「推し活」(聞き馴染みのない方は「ファン活動」くらいの意味だと思って頂ければいい)のヒントなどなど、「観る将」初心者、将棋にちょっと興味が出てきた人向けのハードルの低い書籍となっている。喩えるならプロ野球名鑑的な側面もあって、よりファン目線度の高い本になっていると言えるのではないだろうか。

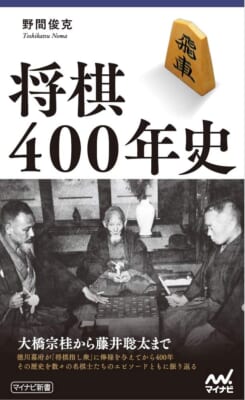

400年の歴史から今の将棋を知る

お次は新書から『将棋400年史』 (野間俊克・著/マイナビ出版・刊)をご紹介。本書は名前の通り、日本の将棋史を概説した一般向け書籍である。今でこそ将棋の世界は実力だけが評価される場だが、それが定着したのは近代に入ってからのことである。江戸時代は将棋の家元である将棋三家が存在し、将棋三家出身でないとどんなに実力があっても名人に上る道がないという制度設計がなされていた(俗に言う、家元名人制)。近代に入ると一時廃れたかに見えた将棋が様々な人々の手によって復活を果たし、やがて現代に繋がる実力名人制として結実していく。その中で、スポンサーを集めて一種の興行としていった、現代将棋に繋がるビジネスモデルの構築史が語られていく。

そういった「ガワ」の話だけではなく、将棋の棋理がいかに深まっていったのか、どのように古い手が検討され、新しい棋理に上書きされていったのかを分かりやすく叙述している。本書もまた、将棋初心者のための恰好の書籍であろう。わたしが常々言っていることだが、歴史を知ることで今を知ることができる。迂遠なアプローチに見えるかもしれないが、特に将棋のように理屈、論理で成り立っているものを知る際には、歴史を知ることは有効なアプローチ法なのである。

「駒が泣いてるぜ」言わずと知れた将棋漫画の傑作

お次は漫画から『月下の棋士』(能條純一・著/小学館・刊) をご紹介。言わずと知れた名作将棋作品であるが、あえて、本作を取り上げたい。傲岸不遜を絵に描いたような氷室将介が伝説の棋士、御神三吉の推薦状を携え東京の将棋会館の敷居をくぐるところから始まる本作には、終始〝魔〟の気配が漂っている。ある種の技芸や業を持ちそれを磨き上げた人には、独特の鋭さや怖さが備わり、言動の端々に滲むものである。そうして醸し出された一種独特の気配こそが〝魔〟の正体なのだろうが、本作には濃厚な〝魔〟が満ち溢れ、本の行間から滲み、読む者をその時空に誘う。

次々に現われる変態的、偏執的極まりない棋士たちの群像、キャップにラガーシャツ、ジーパンという主人公氷室の姿は、現実の棋士のそれとはあまりにもかけ離れている。だが、そんな野暮なツッコミをものともしないほどの迫力と魅力を本作が有しているのは、本作に横溢する将棋の魔力ゆえのことだろう。氷室、そして氷室の前に立ちはだかる棋士たちとの名局の数々に酔いしれ、本作の〝魔〟に触れて頂きたい。

将棋とミステリのロジカルな融合

最後に紹介するのは小説から『神の悪手』(芦沢央・著/新潮社・刊)を。最注目の若手中堅ミステリ作家による将棋短編集である。この著者は元々ミステリ的なロジックをもって他のジャンルを包摂していきその都度秀作、傑作をものしている(例を挙げればホラーをミステリで包摂した『火のないところに煙は』(新潮文庫)だろうか)のだが、本書もその例に漏れず、将棋というロジカルな存在をミステリの作法によって咀嚼し、将棋小説、ミステリ小説どちらにも駒の利いた作品群を構築することに成功している。

わたしが特に本書で好きなのは詰め将棋を扱った「ミイラ」だ。将棋としての体裁を欠いている詰め将棋の裏にある作成者のロジック、そしてそのロジックを作り上げるに至ってしまった人生をあぶり出す本作は、ミステリ的発想と将棋の棋理が高いレベルで拮抗することなしには存在し得ないものである。もちろん、他の作品も棋理とミステリ的発想の融合した秀作揃い。将棋に興味があって、将棋にまつわる小説を読みたいというあなたに、まず手に取って頂きたい一冊である。

実は、わたしこと谷津矢車、四月に将棋小説を刊行している(『宗歩の角行』光文社)。今回の選書の何冊かは、わたしが将棋小説を書く際に参考にさせて頂いたり、執筆するに当たってイメージを掴むために拝読した書籍であったりする。この場をお借りして深く感謝申し上げたい。そして、ぜひ、これをご覧の皆様にも「観る将」になっていただき、さらに「読む将」(造語。将棋にまつわる本を読むのを趣味にする人)の道に迷い込んで頂きたいと願う次第である。

余談までに。今年は文芸書の世界でも、何作か有望な将棋小説が刊行される。先に『盤上に君はもういない』が話題となった綾崎隼が奨励会を描く『ぼくらに嘘がひとつだけ』(文藝春秋)と、『サラの柔らかな香車』『奨励会』などの将棋作品で知られ、本人も奨励会所属経験のある橋本長道の『覇王の譜』(新潮社)。どちらも話題作である。今、文芸では将棋が熱い。将棋小説秋の陣の予習にもどうぞ(そのついでに拙作もよろしく)。

【過去の記事はコチラ】

【プロフィール】

谷津矢車(やつ・やぐるま)

1986年東京都生まれ。2012年「蒲生の記」で歴史群像大賞優秀賞受賞。2013年『洛中洛外画狂伝狩野永徳』でデビュー。2018年『おもちゃ絵芳藤』にて歴史時代作家クラブ賞作品賞受賞。最新刊は『宗歩の角行』(光文社)