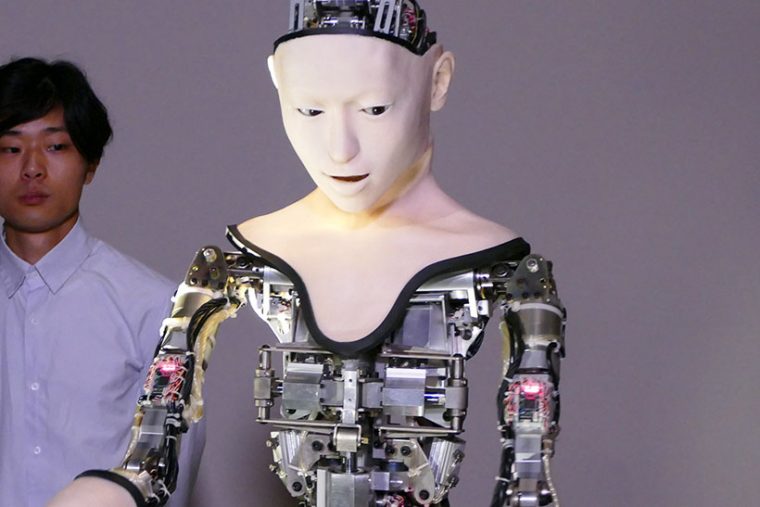

大阪大学と東京大学の共同研究チームは7月29日、新開発の人型ロボット「機械人間オルタ」を報道陣に発表しました。なお、このロボットは東京都江東区にある日本科学未来館で、7月30日から8月6日にかけて一般公開されています。

大阪大学の石黒 浩教授といえば、タレントのマツコ・デラックスにそっくりなアンドロイド「マツコロイド」の開発を監修したことでもおなじみ。人の外見を模したアンドロイドを開発する第一人者として知られます。

今回発表された新型ロボット「機械人間オルタ(Alter)」は、東京大学の池上研究室と共同で開発を行ったもの。大阪大学がロボットを作り、東京大学で動きの制御や音により「生命らしさ」を演出しています。

大阪大学が従来開発してきたアンドロイドは、「外見」に焦点を当てて、ヒトの存在を意識させていたといいます。しかし、今回は外見だけでなく動きなどの「内側」からアプローチしたとのこと。呼び方もアンドロイドではなく、「人型ロボット」という言葉で表現されていました。

ロボットを人間に似せる難しさとは?

機械的なロボットのデザインを徐々に人間に似せていくと、ある段階までは少しずつロボットに対する好感度が上がっていきます。しかし、それがかなりリアルになったとき、私たちはロボットに対して「不気味である」と感じます。リアルな日本人形が怖く見えたりするのと同様です。

この現象のことを、ロボット工学業界では「不気味の谷」と表現します。石黒教授曰く、「人の頭の中にあるイメージと現実との間にある小さなギャップが“不気味”という感覚である」とのこと。もう一歩の完成度まで仕上がると、私たちは不気味さを感じやすいのです。そして、この不気味さや違和感をなくすには、そのギャップを埋めるまで完成度を高める必要があります。

大阪大学のチームが今までに開発してきたアンドロイドでは、見る人に「気持ち悪い」と感じさせないために、動きやセリフに細心の注意を払ってきたといいます。この観点では、アンドロイドの「大胆な動き」は、気持ち悪さに直結するためタブーだったそうです。

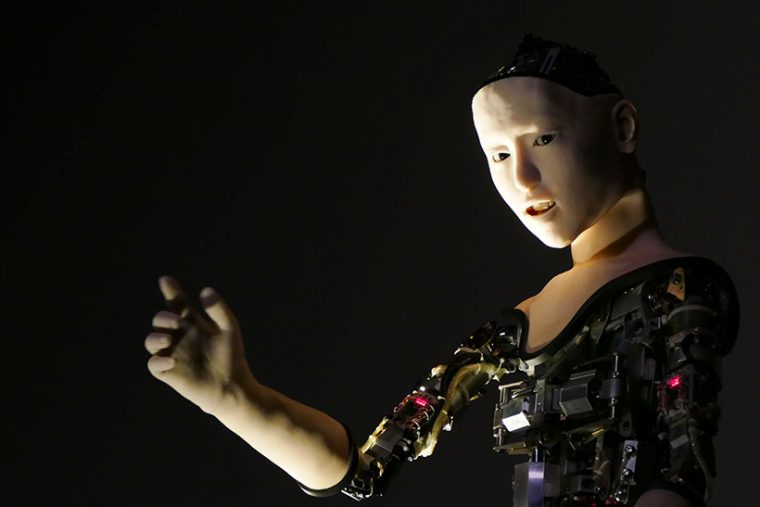

しかし、今回のオルタでは、かなり大胆な動きが実現されています。オルタは、まるで落語を語っているかの如く、躍動感のある動きを続けていました。従来のアンドロイドよりも、不気味さが軽減されているのが特徴です。

オルタが生命らしさを表現する仕組み

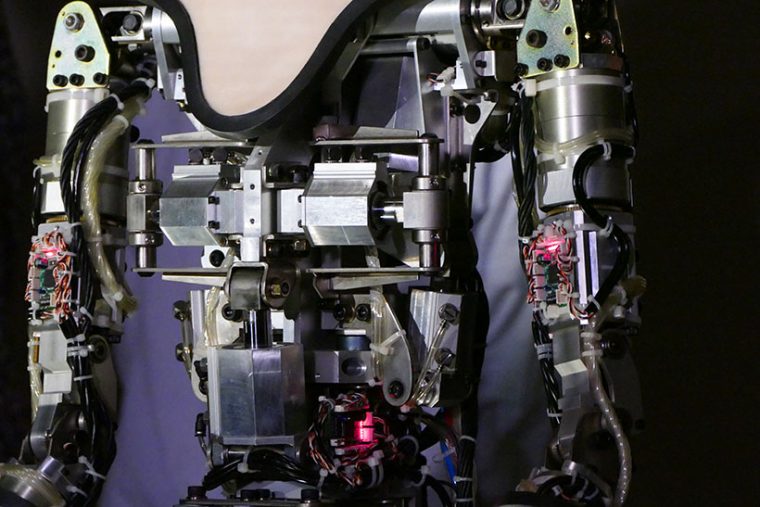

オルタがこうした躍動感を実現した秘密は、自立的に動きを制御する仕組みにあります。

ひとつは、関節に割り当てられた「CPG(セントラルパターンジェネレータ)」と呼ばれる周期的な信号生成器。もう一つは、イジケビッチ型に分類される単純な人工神経細胞モデル。これらが自発的・周期的・連鎖的に作用し合い、“揺らぎ”のパターンを生みます。こうした揺らぎが、見た人の想像力によって、まるで生きているかのような“生命らしさ” として捉えられるのです。

オルタを見た人は何を感じるのか?

開発陣によれば「人は座ってじっとしていても、“生命らしい”動きをしている」とのこと。呼吸、貧乏ゆすり、まばたき、そしてもっとバックグラウンドには細かな運動があり、本当にじっとしているわけではありません。ここにロボットとの違いがあります。

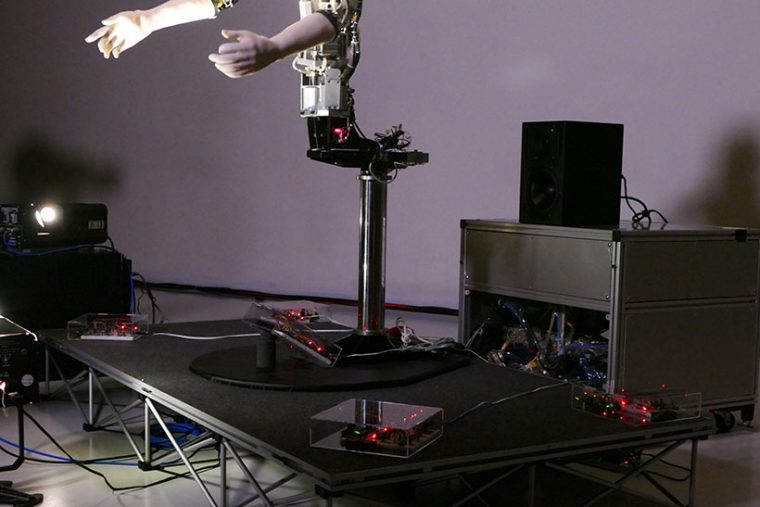

オルタの開発は、こうした“生命らしさ”を表現するための挑戦といえます。私たちが何を見て“生命らしさ”を感じるのか。その原理が判明すれば、後々ロボットをより人間らしく進化させることが可能になるかもしれません。「オルタを見た人はどう反応するのか」、そして「オルタ自身にどのように情報を蓄積させて、進化させるのか」という2点が、今回の展示のポイントとなるわけです。

「オルタに明確な答えはない」と開発陣は言います。「オルタは見る人によって、それぞれ意味がかわってくるもの」なのです。つまり、本記事で書いた視点もあくまで筆者の立場によるもの。実際に生のオルタを見たときに自分はどう感じるのか、ぜひ試してみてください。