Vol.119-4

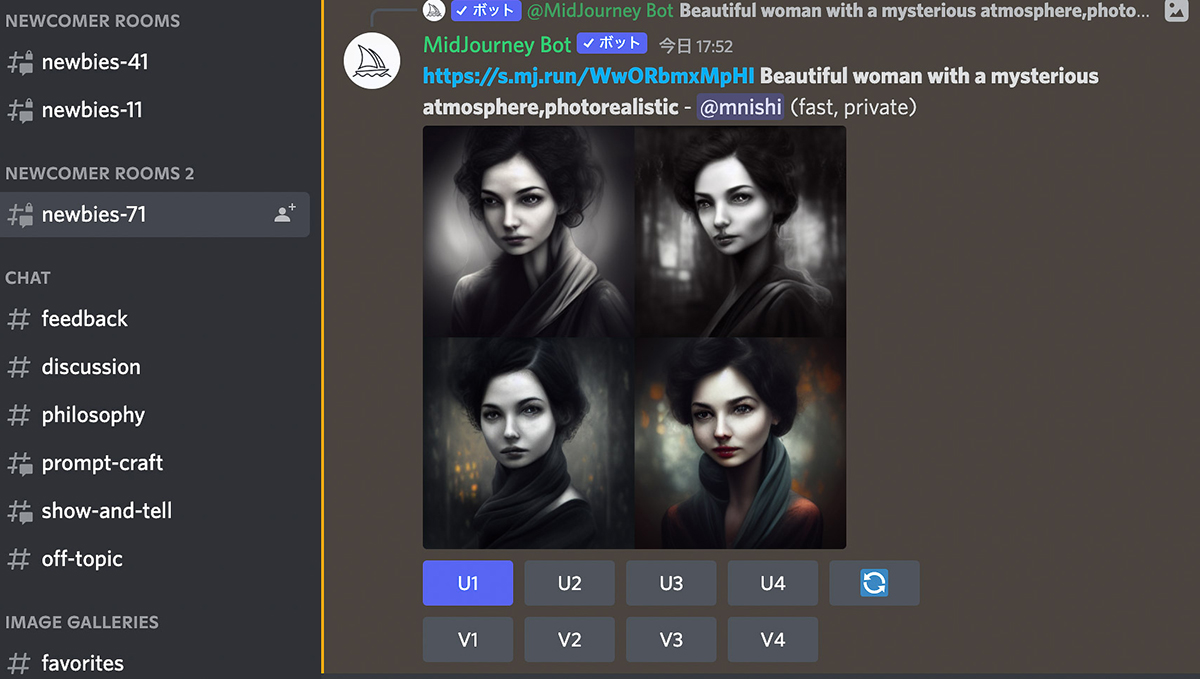

本連載では、ジャーナリスト・西田宗千佳氏がデジタル業界の最新動向をレポートする。今回のテーマは、キーワードを入れるだけで高精細なイラストが描けるAIサービス。これらのサービスが普及すれば、著作権の侵害やフェイク画像の増加が心配されるが、実際はどうなのかを解説する。

AIは多数の絵から学習し、「ある画風、あるいはタッチに似た絵」を作る可能性が高い。その結果として「著作権を侵害するのではないか」という懸念がある。誰だって、「あの漫画家のタッチで絵を描いてみたい」と思ったことはあるはずだ。

ただこの話について、解答はシンプルである。画風・構図などは著作権で保護される対象ではないので、基本的には問題ない、と考えて良い。ただし、描いたものが「誰の目にも商業的なキャラクターである」とわかって、さらにAIに描かせた絵を使って、権利者に許諾を得ることなく「ビジネスをした」場合には、権利者から訴えられる可能性がある。

これは、AIが絡まないときと判断は同じだ。

フェイク画像がAIで作られやすくなるが、ここでも、法的な判断のなかでは、AIなのかそうでないかはあまり関係ない。その結果として誰かが迷惑を被ったなら、訴えられたりサービスから締め出されたりする可能性はある。

すなわち、絵を描くのがAIであっても、その処理は結局「絵を使った人」次第であり、新しい法律を作るような話でもないのだ。

ただ違うのは、今後、対処が必要な事態が増える可能性があることだ。

人が実際に絵を描いたり、写真を加工したりするのは大変な手間がかかるが、AIに命令を与えれば短時間で大量の絵を描くことも可能になる。そうなると、数と速度の面で人が管理できるレベルを超え、法的な判断が追いつかない事態になる可能性はあるだろう。

結局は、SNSなどでシェアされてくる映像・写真について、「AIによるフェイク」を見分ける必要も出てくることになる。人間の目ですべてを判断するのは大変だ。

そうなると、映像や写真の中身はもちろん、外的な要因も含めて真贋を判定する必要性が出てくる。外的要因とは、添付されているタグ情報やアップされたサービスだ。スマホで撮った写真にはGPS情報が組み込まれているし、普通の写真でも、使ったカメラなどの情報が含まれることは多い。そこに「どんなソフトでどんな企業から、どんな形でアップロードされたのか」という情報を加味することで、その映像が信頼できる情報源からのものかを判断しやすくするのだ。

こうしたアプローチは、アドビやマイクロソフト、ソニーなどが協力して開発しており、すぐに一般的になっていくだろう。

こういう部分を考えても、AIは人間の敵ではなく、作業の一部を担当するパートナーのような役割を果たす、ということになってくると予想できる。

週刊GetNavi、バックナンバーはこちら