提供:富士通クライアントコンピューティング

※全国家電量販店の販売実績を集計する第三者機関データに基づくFCCL社集計

かつてない快進撃を生んだ「FMV変革」とは

これは、かつてにない快進撃である。筆者は、この記事が掲載されている「GetNavi web」の母体であるアイテム情報誌「GetNavi」において、編集者を10年以上の長きにわたり務めてきた。幾多のPCブランドを取材し、その栄枯盛衰の模様を記事にしてきたわけだが、今回の富士通クライアントコンピューティング(以下FCCL)の「FMV」のようなダイナミックな躍進は初めて見る。大げさに言えば、パソコン業界の勢力図塗り替えの最中にいる、そんな感覚だ。

FMVが2年連続で、国内個人向けPC年間シェアNo.1を獲得した。それだけで特筆に値するのに、この25年度の上半期は国内シェア約27%に到達 。以後、単月の業績では約30%に迫る数字を叩き出しており、まさに「新生FMV」が圧倒的な強さ・輝きを示しているのだ。

筆者の個人的な印象ではあるが、従来のFMVは「守り」のブランドであった。その印象は消費者も同様で、「安心感がある」「伝統のブランドだ」「信頼感がある」、そうした評価が大多数を占めていた。少し失礼な言い方をすれば、「安心感はあるけどやや垢抜けないおじさん向けブランド」という見え方だったわけだ。2025年秋現在、そのイメージが「そのまま」だったとしたら、現在の大躍進はあり得ない。おそらくは商品開発に何か違うアプローチがあったはずなのだ。

PCそのものに、いや、もっと言えばそのPCを作り上げる社員に大きな変化があったのかもしれない。そうでなければ、コンシューマー向けPCというある成熟しきった市場で、シェア30%近くまで伸長などというポジティブな結果が出るはずはない。どうしてもその秘密が知りたい。筆者は、この「FMV変革」ともいえる変容の一端を覗くべく、2021年に富士通クライアントコンピューティングの代表取締役社長に就任した大隈健史さんに取材を申し込んだ。

『良い商品』と『強固な営業組織』が生んだ成功

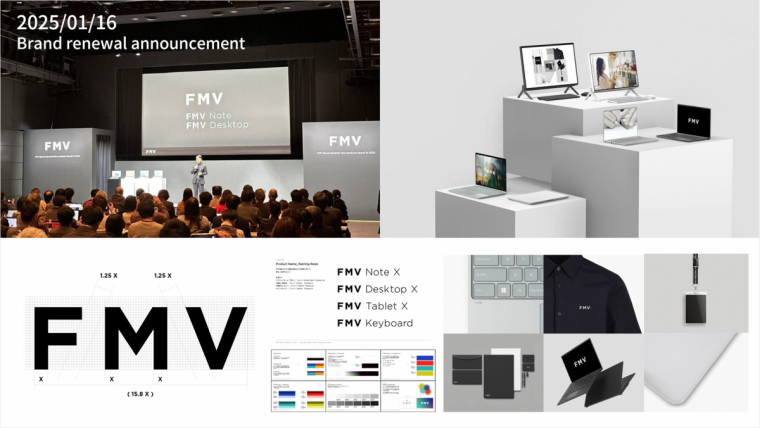

――本日はよろしくお願いします。FMVは25年の1月にリブランディングを発表・実施したわけですが、4月から始まった今年度の状況はいかがでしょうか?

大隈「端的に言って絶好調です。国内販売台数ナンバーワンは継続していて、上期の量販店売上実績でいうと、我々のシェアは約27%。前年より2~3%程度上がっており、さらにリードを広げています。シェアというのは「お客様のご支持」という意味ですから、大変にうれしい状況と言えますね」

――2~3%のシェアアップというのはなかなか起こりえない変動だと思います。大隈社長が考えられる、その最大要因は何だと思われますか?

大隈「それは、まずいまの日本市場に適した良い製品を作っているということがひとつです。もうひとつは、その商品を日本全国津々浦々まで届けることができているということ。当社には営業部隊が100人ほどおります。彼らが各地方に根付いた営業活動をしっかりと行い、我々が一番良いと考えている商品を売ってくれているわけです。『良い商品』と『強固な営業組織』、この両輪が回っているからこそ、いまのシェア拡大が起きているととらえています」

――おっしゃることはよく理解できます。しかし、FMVは大隈社長が就任される前も「良い商品」だったと思いますし、「営業は強かった」と私は思っています。果たして何が変わったのでしょうか。

大隈「一言で言うとマインドセットだと思います。もちろん私が社長に就任する前も、ビジネス自体は堅実に行われていて、それなりとも言える『市場シェア2位』というポジションではありました。ただ、どこかで聞いたことのある『2位じゃだめなんですか』という言葉がありますが、私はそこで満足したくなかった。こうした競争環境が激しく、市場の動きの速いビジネスをやっている以上、1位の景色を見るチャンスが必ずあると思っていました。それを社員にも継続的に伝えたんです。『1位の景色を見てみようじゃないか、私たちは変わっていくんだぞ、変わる必要があるんだぞ』というふうに、新しい目標や課題設定をして、全員を同じ目線にしました。これが、以前との一番大きな違いなのかなと思います」

――ちなみに直近では約27%(10月末取材時点)とのことですが、この数字は目標に対してどういう位置づけなのでしょうか。

大隈「実は27%はちょっとできすぎで、設定した目標値を上回っています。過去数年は毎年1%ぐらいずつ増えてきていたのですが、25年度は一気に2%も上がっています。これはOSの『Windows 10』のサポート終了、すなわち『エンド・オブ・サービス』というのがあり、特需とも言えるもの。これで少しブーストがかかっているのかな、と。近い将来を見通すと、30%とか40%とか、そのくらいまで一気にシェアを伸長させようとはあまり考えてはいません。もちろん成長はし続けたいですけれども、スピードは徐々に落ち着き始めてもいいのかなとは思っています」

――いったん「FMVのシェアこの辺りで落ち着くだろう」という見通しのなかで、ビジネスを他の領域に広げていくというようなお考えもあるのですか?

大隈「まず、我々は『クライアントコンピューティング』を標榜している企業ですので、パソコンの周辺機器はまだまだ開拓の余地があります。例えば電子ペーパーのデバイスだとか、それこそマウスとかモニターだとかキーボードとか、そういう『パソコンをより効率的に楽しく使っていただく』ための周辺のツールはもっと伸ばしたい。そういった形で製品群をじわじわと広げていくことは考えています。 今回、キーボードとモニターにも『FMVブランド』を付与しました。これはその『周辺機器に力を入れるぞ』という気持ちの表れです。やはり家電量販店に行くと、アクセサリーコーナーとかキーボードコーナーって、各種商品が100ぐらい置いてあるんですよね。正直、どれがいいのか、どう選べばいいのか判断が付かない。価格で安ければいいのかというと、我々はそう考えません。まずは、商品の価値を認めたうえで選んでいただきたいので、そこは商品力にプライドを持って、『FMV』という商品群の一部であると宣言することにしたのです。

うまくいっている中でのリブランディングが奏功した

――2025年、FMVはロゴを含めてリブランディングを行いました。リブランディングに関して、営業チームやマーケティング部隊など、社内での反響はどのようなものでしたか?

大隈「皆、非常にポジティブに捉えてくれました。今回のリブランディングは、ビジネスがあまりうまくいってない中で『起死回生を狙って』など、何かリブランディングに逃げるようにして行ったものではありません。ビジネスが非常にうまく進捗する中で『さらによくするためにやろうよ』といって始めたものです。1月に新しいブランドアイデンティティを発表した後、さらに加速度的にシェアが伸びていますので、そういう意味ではビジネスとブランドの相乗効果が発揮されたと考えていいでしょう」

――リブランディングと並行して、若年層向けパソコンを作るという「From Zeroプロジェクト」も実行されました。デザインに注力した「FMV Note C」という商品をもってひとつ形になったのではないかと思います。大隈社長の総括をお願いしてもよろしいでしょうか?

大隈「やはりFMV Note Cを生んだ『From Zeroプロジェクト』というのは、社内的にも非常に大きな意味のあるプロジェクトでした。商品を若い視点・新しい視点で開発することで、これまで当然として受け入れていたこと、言い換えれば『無意識に自然と制限をかけていた行為』を取り払うことができたんです。例えば保証書とか取扱説明書。これまでは紙の冊子でかなりのボリュームのものが入っていたわけですけど、特に若い方は『読まないで捨てている』ということがリサーチでわかりました。つまりこれは、悪い言い方ですが『膨大なゴミ』を何十万人に送りつけていた、とも言えるわけです。どうしても見たい人はネットで検索して情報にたどり着くわけですから、必要な情報がアベイラブルな状況であれば、商品に冊子を同梱しなくてもいい。入っているのは情報へのアクセスを可能にするQRコードで十分とも言えるのです。これについてはもちろん社内の反対あったんですけど、やってみなくてはわからない、ということで最後までやり切りました。一回やり切ったことで『あれ、これでもいいじゃない。特にクレームも来てないよね』と皆が気づくことができた。このように、お客様だとか製品によっては、こういう大胆なショートカットができるということを実感として知ることができた。これがプロジェクトの一つの価値でしたね」

――なるほど。それは今後FMVのスタンダードになっていくのでしょうか?

大隈「いえ、やはりセグメントごとの対応だと考えてます。我々の主力製品である『FMV Note A』というシリーズは、購入者の多くが50~70代。その世代のお客様は、やはり手元で取扱説明書を確認できる安心感を求められています。そういう製品にはきっちりと従来のスタイルで製品を提供しなくてはいけません。今回若者向けで新しいスタイルが成功したからといって、すべてその方針に置き換えようとは思っていないですね」

――社内ではなくコンシューマー、特に若いお客様に対して手応えはありましたか?

大隈「『FMV Note C』を25年1月に発売をし、そこからのいわゆる学生需要期では、その手応えは確実にありました。ただその後、4月から現在まで同じように売れ続けているかというと決してそうはなっていない。正直課題が残る点ではありますが、改めて購入者層をよく見てみると、実は30代とか40代のお客様にも買っていただけていることがわかりました。スタートは『若年層向け』ではありましたが、そこまでターゲットを狭めすぎず、何か若い感性をお持ちのお客様に手に取っていただける商品になったと思っています」

――大隈社長自身、「新生FMV」がどうなっていってほしい、という思いはありますか。

大隈「『FMVというのは、一体何の略なの?』、まだまだこの質問をいただくことが少なくありません。でも、これを聞かれなくなったら本物だなと思うのですよね。BMWさんは誰ももう『何の略か』なんて聞かないわけで、『BMW』という3つの英字自体に意味や価値が宿っているわけです。でも『FMV』は、まだ浸透しきっていないからそう聞かれるのだと思うんです。『FMV』の一文字ずつの意味なんて誰も気にしなくなったら一人前だな、と思っています。まだそこまではちょっと距離があると思うんですが、今回のリブランディングにより、より良い方向に向かっている実感はありますね」

グローバルなレノボと組む価値は大きい

――親会社のレノボに関しても教えてください。今後どのようなシナジーを生もうとか、そんなビジョンはありますか?

大隈「レノボは、いま我々の『FMV』 が日本のコンシューマー領域で成功しているのは認識してくれています。レノボというのは非常に実利を重視するプラクティカルな会社ですから『成功しているんだったら無理にレノボ色に染める必要はないよね』と考えているはずです。その限りにおいては独立性を認めた運用というものを、基本的にはやらせてくれています。 ただ、そうは言ってもせっかく一緒にやる以上、シナジーは生み続けたい。例えばITシステムとか人事のシステム、さらに、法務業務や総務など、バックヤードの仕事は個別の会社でバラバラにやらなくてもいいじゃないか、という流れはあります。無理に融合を進めるのではなく、できるところから少しずつそのグループ共同でやることで効率性を追求しようねというのは少しずつ始めているところではあります」

――商品開発のコンセプトではなく、部材調達でシナジーはあるのでしょうか。

大隈「もちろんです。 部材の調達は本当に一丁目一番地で、実は私が社長就任する前、ジョイントベンチャーができた2018年から一番に取り組んだのがその部分です。 それは FCCL の視点で言うと、やっぱり FCCLは当時でも年間生産台数はFCCLとレノボでは明らかに桁が違っていて、調達力だとか交渉力がまったく違うわけです。そういう意味では、レノボと部材調達を融合することで、『FMV』が非常に競争力のある商品になる。これは最大の価値です」

――貴重なお話をありがとうございました。

FMVの変貌。「手堅く守る」から「意欲的なブランド」へ

「機を見るに敏」。取材後、頭に浮かんだ言葉がこれだ。「機を見るに敏」とは、状況を素早く判断し、良い機会を逃さずに迅速に行動するさま。この言葉は、物事の重要な局面やベストなタイミングを見極める能力の高さを示す言葉だが、大隈社長の言葉からは、「適切な選択をすること」と「選択したものを正解にするパワー」が感じられた。

短期的な成果に一喜一憂する姿勢は見せないが、「シェア30%に迫る」という事実は強烈だ。パソコン市場は、スマホや家電に比べても、国内外企業が多数入り乱れる超成熟市場。そこで1社が30%に肉迫するシェアを持とうとしているという事実に驚きを禁じ得ない。「手堅く、守る2位のブランド」から脱皮し、「新規ユーザー獲得に挑む意欲的なブランド」に「FMV」は変貌を遂げた。周辺機器で、世界市場で、「FMV」がいかにその名を上げていくか、ますます目が離せなくなった。そんな気持ちにさせてくれる、大隈社長の言葉の数々だった。

インタビュー撮影/鈴木謙介