宮崎県・高鍋町の「黒壁蔵」に到着! その規模と歴史に圧倒される

さらに宮崎空港から電車で約40分、宮崎県高鍋町にある宝酒造の焼酎製造の要、「黒壁蔵」に到着! 一歩足を踏み入れた松井は、まずその規模に圧倒された。ビルのような高さの黒壁の建物がズラリと立ち並び、貯蔵タンクは見上げるほど大きい。聞けばこの蔵、もともとアルコールを製造する官営施設で、戦時中は敵軍に狙われたこともあり、弾痕が残る蔵もあるとか。戦後に民間払い下げが実施され、1952年に宝酒造が落札していまに至る。

なお、宮崎は温暖な気候で知られているが、この高鍋の地の利はそれだけではない。東に日向灘、北に尾鈴山を望む自然豊かな環境が、焼酎作りに欠かせない清らかな水を育んでいるのだ。さっそく構内に入ってみると、入口付近で焼きいもを思わせるあま~い香りが漂い、ついつい気分も高揚してしまう。

「乙類焼酎」と「甲類焼酎」の違いとは?

まずは、黒壁蔵の製造施設を巡る前に、焼酎ができるまでの基本を教えてもらった。お酒の種類は、大きく分けて2つ。穀物や果実を酵母でアルコール発酵させた「醸造酒」と、醸造酒を「蒸留」(※)して造る「蒸留酒」がある。一般的に、醸造酒は複雑な味わいになるのに対し、蒸留によってアルコール度は高くなるものの、糖やアミノ酸などのエキス分が残らないため、蒸留酒は雑味が少なく、クリアな味わいになる。そして、焼酎はご存じの通り、蒸留酒の一種だ。

「へえ~焼酎って蒸留して造るのか。というか本当にオレ、何にも知らないな!」

※「蒸留」…アルコールの沸点が低い(約78.3℃)のを利用し、純度の低いアルコールを熱して気化させ、その気体を冷却してより純度の高いアルコールを得る工程のこと

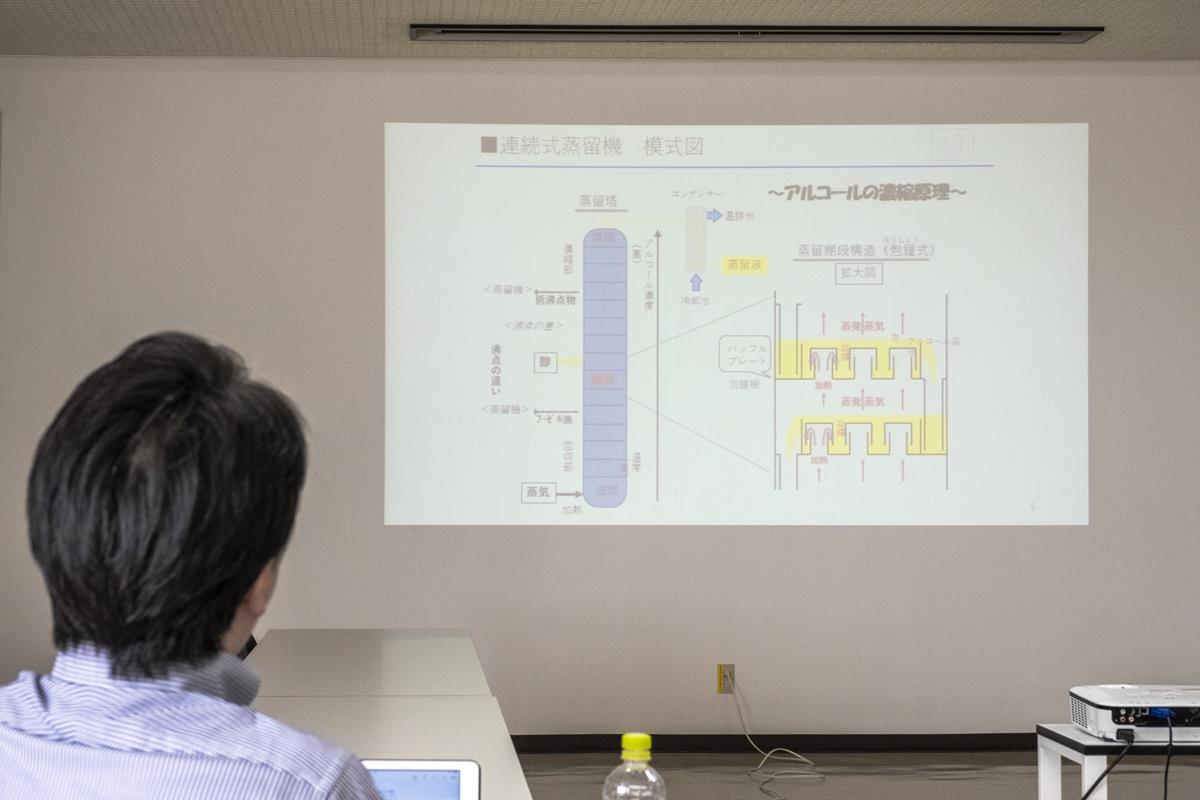

蒸留を行う蒸留機には、「単式蒸留機」と「連続式蒸留機」がある。単式蒸留機は1回のみ蒸留を行う単純な仕組み。単式蒸留機によって造られた焼酎が乙類(おつるい)焼酎で、原料の風味が残るため、「本格焼酎」とも呼ばれる。一方、連続式蒸留機は単式蒸留機を連ねた複雑な構造。連続的にもろみを投入することができ、機械のなかで何度も蒸留ができる。この連続式蒸留機で造られた焼酎は甲類(こうるい)焼酎と呼ばれ、よりピュアな味わいになるのだ。

なお、「⿊壁蔵」では乙類、甲類どちらも手掛けているが、今回、求めているのはレモンサワー用の焼酎。焼酎単体の味わいが主張するより、レモンのフレッシュ感を損なわず、高めてくれる焼酎がいい……つまり、選択肢は必然的に甲類焼酎に絞られるわけだ。ただし、ひとくちに甲類焼酎といっても、実に多くの個性があることを、このあと、松井は身をもって知ることとなる……。

宝酒造「焼酎」商品紹介サイトはコチラ