【まとめ】

どんな豆でもどんなカップ数でも、飲みやすく深みのある味わいに

今回様々なコーヒー豆や挽き方でCM-D465Bの味をチェックしましたが、それぞれが豆の味わいを十分に引き出していると感じました。

豆を挽く際は室内に鮮やかかつふくよかな香りが広がり、豆の風味をしっかり引き出しているのがわかります。さらにドリップの芸が実に細かい! コーヒーの味を決めるのはハンドドリップの技術の差だとよく言われますが、コーヒーメーカーでも同じことが言えると実感。どんな豆からどんなカップ数で淹れても雑味がほぼ感じられず、飲みやすいうえに味わいにも深みがあります。

さらに、そうした味のクオリティを保ちつつ、6杯ぶんのコーヒーを一気に作れるのがうれしい限り。2018年発売のCM-D457Bは最大3杯とはいえ、マグカップで飲むと2杯が限度で、二人世帯でもおかわりしたいときはもう一度コーヒーを淹れ直すしかありませんでした。最大6杯作れればそんな不満も解消。日ごろ飲む際は余裕を持って4杯ぶん、友達が来たら6杯ぶん、という使い分けもできるので、大家族ではなくとも購入の価値はあるでしょう。

ちなみに本機は、コーヒー粉からの抽出にも対応。専用のミルを購入してより自分好みの挽き方を追求し、ドリップは本機の高い技術におまかせする使い方もできます。余裕のある休日は本機で豆を挽き、自分のハンドドリップの技術を磨く…といった使い方もいいかもしれません。

お手入れの頻度はやや多いが、ミルを取り外して掃除できるのは便利

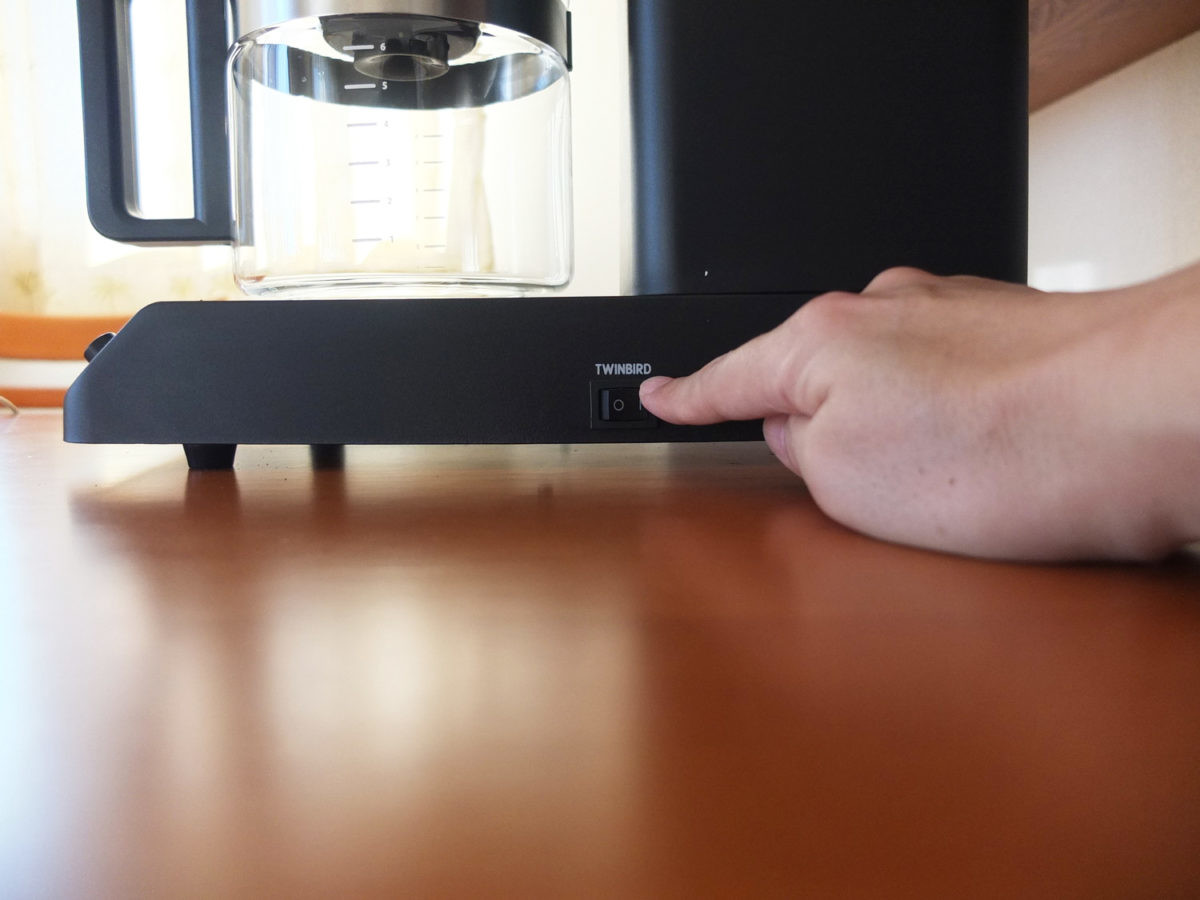

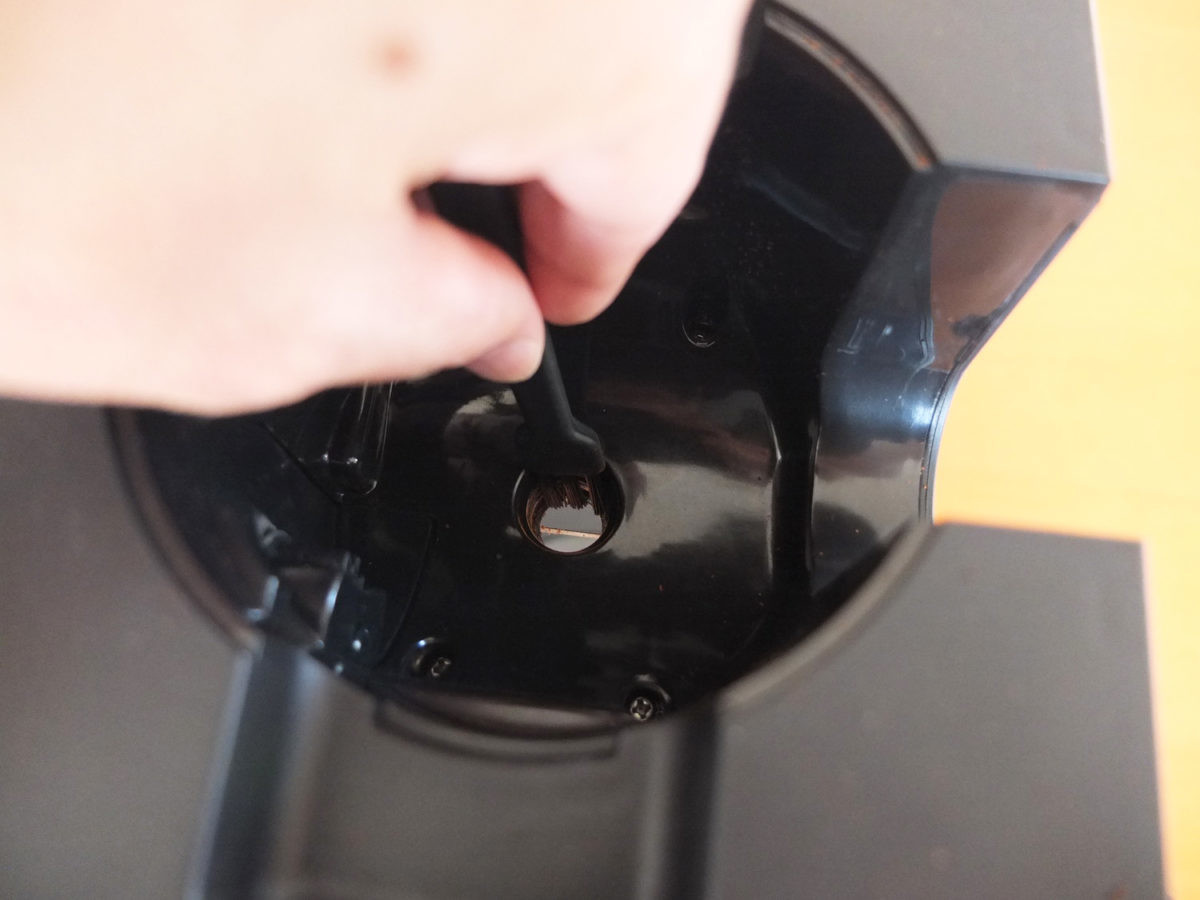

設定さえしてしまえばあとはおまかせなので、使い勝手は良好。ただし、淹れ終わったときのお知らせ音が小さいのと、タンクが固定式で水の入れ方が限定される点に注意が必要です。メンテナンス面では、臼式ミルを使っているため粉が内部に残りがちで、お手入れの頻度は増えますが、ミルを取り外して掃除できるのは便利。給水タンクはカルキ洗浄ができるので、いつまでも清潔に使い続けられます。

CM-D465Bは全自動でもよりおいしいコーヒーを楽しみたい人はもちろん、味にこだわるハンドドリップ派が出勤前の慌ただしい朝に使う「サブ機」としても魅力的な製品。お値段は高めですが、家族の毎日のコーヒータイムのグレードが上がることを考えたら、十分に購入する価値がある一品だと思います。

協力:楽天市場

【ギャラリー】