四代目市川左團次。歌舞伎界の重鎮ながら、テレビのバラエティー番組などにも数多く出演、その破天荒な人生から導き出された人生の哲学とは……?

(企画・撮影:丸山剛史、執筆:小野田衛)

野球少年から梨園の世界へ

──少年時代のことから順に伺いたいのですが、どんな子どもでした?

市川 もともと僕は養子ですからね。「どんな子か?」と聞かれたら、「養子です」と答えるしかない。

──そんな……(苦笑)。たしかに実父は三代目市川左團次さんではなく、その贔屓筋だったと自著でも書かれています。でも、左團次さん自身も小さいころから歌舞伎の世界で活躍されていましたよね。

市川 自分はどんなふうにして役者になったか? そのことを振り返ってみると、やっぱり環境は大きかったと思うんですね。稽古場が遊び場みたいなものでしたから。また子役の代わりというのはなかなかいないので、何をしても「いい子、いい子」と甘やかされるような状態。周りから「叩いてこい」とそそのかされて、実際に誰か大人の頭をバチーンとやったら、「おお、よくやったな」って褒められたことを覚えています。今思うと、とんでもないクソガキですよ。要するに右も左もわからないうちに、気づいたら舞台に立たされていたんです。

──物心が着く前から歌舞伎の世界で生きることを宿命づけられ、そこに対する反発はなかったのでしょうか?

市川 反発ねぇ……。僕、一時期は本気でプロ野球選手になろうと思っていたんです。今思えばだけど、あれが反発だったのかもしれないな。だけど、それは許されることじゃなかった。親からしてみたら、跡取りにするつもりだった子にいきなり野球選手になるとか言い出されても困りますよ。「よし、わかった」とは決してならなかった。

──ご両親は跡取りにする男の子に恵まれず、そのため養子をもらったということでした。

市川 僕、運動神経だけは小さいころからよかったんですよね。背も当時としてはかなり大きいほうでしたし。なにより左投げというのもポイントが高かった。それで戦争が終わり、高校に入るか入らないかくらいのときに野球選手になると決めたんです。とは言っても当時はまだ国全体が貧しくて、野球をやるための道具もろくに揃わなかったですが。だから壁に向かって黙々とボールを投げていました。

──歌舞伎の道に進んだのは、結局、野球の才能に見切りをつけて諦めたということですか?

市川 いや、そういうわけではないです。小西得郎さんという方、ご存知ありませんかね。プロ野球の監督をやって、その後は解説者になった方なんですけど。「なんと申しましょうか」という話し方が特徴で。その小西さんがうちの親父の友達だったんですよ。それで僕とも話す機会があったんですけど、「君はプロ野球の選手になりたいんだって? 無理だよ、それは」っていきなり一刀両断。「プロになったら、長いシーズンを通じて炎天下の中で投げなくてはいけない。その細っちょろい身体で続けられるわけないだろう」とこう言うわけです。こっちはまだ高校生の身。専門家にそんなこと言われたら、「そうですか」って頷かざるをえませんよ。

──そうかもしれませんね。

市川 これは要するに事前に親父が小西さんへ話をつけていたんですよね。僕が野球を諦めるように、説得工作を進めていたんです。こんなこともありました。飯田橋の東京厚生年金病院(現・JCHO東京新宿メディカルセンター)にいた整形外科の先生が、これまた親父と知り合いだったんです。その先生が僕の身体を触りながら言うには「これはダメですね。この肩では筋がすぐに伸びてしまいます」と。結局、この先生も裏で親父に言いくるめられていたわけです。

──でも結果的には、そこで止められて歌舞伎の世界に入ったのが正解だったのでは?

市川 そうでしょうね。というのも僕の野球というのはちゃんと習ったものじゃなくて、全部、自己流だったんです。のちに仲間と草野球もやっていたんですけど、そこで肩を痛めて投げられなくなっちゃいましたから。だから小西さんや整形外科の言っていたことは、あながち的外れでもなかったんですよ。

銀座で夜遊び! 遊び人だった高校時代

──左團次さんの出身校である暁星中学と暁星高校は名門のエリート校ですよね。

市川 今はそうみたいですね。成績に関して言うと、僕も中学に入ったときはクラスの真ん中くらいをなんとかキープしていたんです。でも学校をサボってばかりいたから、中学を卒業するころには下のクラスをウロウロするような体たらく。全然ダメでした。

──学校をサボるということは、いわゆる不良少年だったということですか?

市川 「不良の真似事をしていた」というのが正確かもしれない。当時は神楽坂に住んでいたんですけど、周りに不良っぽい人たちが多かったんですよ。あのころは後楽園が不良少年の溜まり場になっていましてね。というのも、アイススケートのリンクがありましたから。神楽坂周辺のちょっと悪っぽい連中が、なんとなく後楽園に集まっていたんです。彼らは世間からすると不良だったのかもしれないけど、僕にとってはいい仲間でした。たとえばケンカが起きると「お前は役者なんだから。顔に傷をつけるわけにはいかない」とかばってくれるわけです。

──相当やんちゃをされていたみたいですね。

市川 うちはわりと放任主義でしたからね。おふくろもぼんやりした性格でしたし。親父の背広を持ち出して、勝手に質屋でお金に換えては、みんなで銀座に繰り出したりしていました。

──高校生で銀座!? 当然、女性がいるお店に行くわけですよね?

市川 まぁそういうことになりますね。「アルサロ」ってわかります? アルバイトサロンの略。ちょっと素人っぽいホステスさんがつくんですよ。それからニューハーフという存在を知ったのも銀座でした。我々の世界ではニューハーフよりもニューハーフっぽい女形が当たり前に存在するわけじゃないですか。だから偏見とかも一切なかったし、「そういうものか」って素直に受け入れましたけど。

──めちゃくちゃ遊び人じゃないですか!

市川 でも、僕の周りの友達も結構みんな銀座に遊びに行っていましたけどね。

──はぁ……。そんな若いうちからそんな生活をして、学生らしい普通の恋愛はできたんですか?

市川 していましたよ。うちと家族ぐるみでおつき合いがあるところがあって、そこのお嬢さんと僕がおつき合いするようになったんです。小学校の高学年くらいからかな。年齢は同じ年。たぶんそれが僕の初恋ということになりますね。

──初々しい話です。

市川 だけど、相手の子がすごくませていたんですよ。それで高校生になったくらいのとき、相手のお嬢さんが入院したんです。だから僕はお見舞いにいったんですね。そうしたら病院の看護婦さんが、その子に向かって「そろそろおっぱいの時間ですよ」とか言っていて……。

──どういうことですか?

市川 その子は知らない間に赤ちゃんを産んでいたんです。さすがに僕もビックリしましたね。もちろんお相手は僕ではありませんよ(笑)。なんと言っても、そういう方面は奥手なものですから……。

役者になっても「目立ちたくない」

──……初恋は壮絶な終わりを迎えたというわけですね。しかし話を伺っていると、相手の女の子もさることながら、左團次さん自身も相当ませていた気がします

市川 ませもしますよ、子どものうちからこんな世界にいるんだから。まぁそんなこんなで高校を卒業してからも、そのまま歌舞伎の世界に身を置いていたんです。さっき言ったように野球もやめちゃいましたしね。特にやりたいことは他になかったし、脇を見たら親父が敷いてくれた線路があって、この線路に乗っかっているほうが楽そうかなと。大して深い考えもなく進路を決めた感じです。

──「石に噛りついてでも!」みたいな決意はなかった?

市川 一切ない。基本的にのんびり屋ですからね。この道が自分に向いてるかどうかも考えなかったです。というか、そもそも僕は人前に出て目立つのも好きじゃないですから。どちらかといえば、隅っこのほうで地味に過ごすほうが性に合っているんです。実は幼少期のころ、東宝から「うちの映画に出ていただけませんか?」という話もあったんですよ。たしか森蘭丸の役だったかな。親父を通じて話が来たんだけど、「別に僕、有名になりたくないから」と断っちゃった。それくらい目立つのは興味なかった。役者になっても「誰かに負けたくない!」「もっと上にいきたい!」みたいなライバル心は全然なかったですし。

──とはいえ激しい競争原理が働く世界ですし、特に若手のうちはバチバチした感情もあったのでは?

市川 僕らが若いころっていうのは、三之助ブーム(※1960年代後半、若手歌舞伎役者の市川新之助・尾上菊之助・尾上辰之助が一世を風靡した)がありましたからね。そこに対して「お客さんを呼んでくれてありがたい」という気持ちこそあれ、「なにくそ!」なんて考えるはずないですよ。みんなで歌舞伎の世界を盛り上げていかなきゃダメでしょう。

──共存共栄の精神ですね。

市川 僕は親父から歌舞伎のことは何も教わっていないんです。次にやる演目によって、稽古をつけていただくお師匠さんが変わっていましたから。みんな自分の親父が一番だと思っているんですよ。でも一番にだけ教わっていたら他の方が教えて下さっても聞かなくなりますよね。僕は今でも大名題のおじさん、先輩、名題さん、名題下さんとお呼びする歌舞伎界全体の皆様に育てられたと思っているんです。

──なるほど。のちに左團次さん自身も、親として歌舞伎役者のお子さんを育てることになりますが。

市川 だから、そのときも僕は余計な口を一切挟まなかったですよ。せっかく諸先輩方が注意してくださるのに「いや、でもうちの親父が言うには……」とか意固地になっていたら伸びないです。まぁ僕自身、人に教えるようなものを持っていないということもありますけどね。役者論的なものが何ひとつないわけですから。ただ出てるだけ(笑)。

歌舞伎役者は長期戦

──下積み時代というのは?

市川 ありましたね。いろんなお師匠さんから怒鳴られましたよ。「バカ野郎! お前なんて役者やめちまえ!」とか。言われたことができないんだから当たり前です。だけど僕はいかんせん、のんきな男ですから。大して深刻に受け止めていなかったです。

──このゆるい感じが最高ですね。

市川 僕は菊五郎劇団出身で、そこで先輩方から若いころに言われたことはすごく印象に残っていますね。舞台というのは出番が多い役者は最初から最後までいるけど、暇な人は自分の出番が終わるとすぐに帰っちゃうんです。それに対して「おい、ちゃんと芝居を見ないとダメだろ!」とよく怒られました。それもただ漫然と主役を見るのではなく、「俺が将来進む道はどれだ?」と考えながら見なくちゃいけない。でも、たしかにその通りなんですよ。そういう角度で芝居を観察することで、いろんなことが見えてくる。

──そういう経験を積む中で、ご自身の立ち位置を考えるようになったわけですか?

市川 考えるというよりは、見えてきたという感じかな。やっぱり身体つきとか声柄とかがありますから。自分は主役より敵役のほうが向いているなと自然に思うようになったんです。この世界には「出やすい役」「出にくい役」という言葉があるんですよ。僕がこの長身と低い声のまま、真っ白に顔を塗り、なよなよと二枚目をやったらおかしいですって。これを「出にくい」というんです。イメージが違いすぎる。僕の場合、明らかに敵役のほうが出やすかったんですよね。

──全体の中での適材適所という面もあるでしょうし。

市川 僕みたいなタイプの敵役は少なかったから、ちょうどその枠が空いていたという部分はあるかもしれない。まぁでも下積み経験という意味でいうと、たしかに菊五郎劇団は厳しかったな。50代・60代になっても単なる坊主の役で出ている方もいましたし。

──改めてすごい世界ですね。50歳になってもまだ半人前ということなんでしょうか?

市川 誤解ないように言っておくと、その50歳で坊主の役をやっていた方も別の舞台では出番が多い役をやっていたりしますよ。ただ「50でも半人前」というのはその通りかもしれない。僕自身、まだまだだという謙虚な気持ちでいまだにいますしね。だからそこで改めて思うのは、この歌舞伎という世界では慌てて進んじゃダメだということ。歌舞伎役者というのは長期戦なんです。

──非常に含蓄がある言葉です。長く活動を続けるというのも一種の才能かもしれません。

市川 外の世界を見ると、なおのことそのことを実感するんです。歌や映画の世界なんて厳しいじゃないですか。昨日まで大スターだった人が、明日は落ちぶれているかもしれない。だけど、歌舞伎はそこまでではないですから。だからこそ昨日・今日の視点ではなく、もっと長期的に捉えたほうがいいわけですよ。そして結果的に僕みたいなのんきな人間は向いていたんじゃないかと思う。

「口の重さ」を克服するための他ジャンル進出

──「なるべく目立ちたくない」と考えていた左團次さんですが、のちに時代劇やバラエティ、意外なところでは落語などでも幅広く活動するようになります。

市川 テレビの仕事をやるようになったのは、60代になったくらいのときに「役者をやっているなら、やっぱり顔と名前は知られていたほうがいいかな」と考え直すようになったんです。そういえば、こんなこともありました。中高時代の友達と赤坂の料亭で食事をしていたんですよ。すると酔っ払った友人の1人が仲居さんに向かって「おい、この男が誰だか知ってるか?」と問いかけた。そのスタッフさんは「え~っと……」と答えに詰まっている。こっちとしては恥ずかしいから勘弁してほしいですよ。それで僕の友人が「知らないのか? こいつが左團次だよ」と教えたところ、「あ~! 立川談志師匠さんのお弟子さんの!」と納得していたんですね。立川左談次さんと勘違いしていたわけです。

──同じ「サダンジ」でも、漢字とジャンルが違うだろと(笑)。

市川 この赤坂の一件がきっかけでテレビに出たということはないですけど、僕ら歌舞伎役者の世間的な知名度なんてそんなものですよ。それともうひとつあったのが、僕は若いころから「口が重い」のではないかという思いがあったんです。しゃべるのが上手じゃなかった。そういうことを考えていたとき、ある役者の娘さんを通じて噺家さんたちと出会ったんです。それで噺家さんたちが「鹿芝居」というのをやっててね。「左團次さんも出ない?」みたいに言われたんですけど、役者の私がまさか出るわけにはいかないでしょ。それで最初は遠慮したんです。だけど口が重いのをどうにかしたいというのは真剣に考えていたから、トレーニングの一環として一回だけ出ることにしたんです。

──落語はお好きだったんですか?

市川 好きでしたよ。落語だけでなく、喜劇全般が好きですね。三木のり平さんなんて舞台に出てくるだけで笑えるじゃないですか。すごいことだと思いますよ。だけど……見るのとやるのでは大違いでした(苦笑)。

──やはり難しかったですか。

市川 そのときに言われたのは「あなたのは噺ではない。芝居です」ってこと。どういうことか? 普通、物語にはいろんな登場人物が出てきますよね。お年寄りがいる。若旦那がいる。子どもがいる。それに対して僕は声色を全部変えていたんです。だけど落語の場合、全部を地声でやるのが正解だと言われたんですね。それに落語には台本だってないですし。どの世界も一筋縄ではいかないですよ。

──そのへんは勝手が違うんですね。

市川 全然違う。時代劇も戸惑うことが多かったです。まず気づいたのは、テレビや映画の役者さんというのは普段口調なんですね。いくらちょんまげをつけて設定として時代物をやっていても、セリフ自体は厳密には現代語。これは決して悪口とかではなく、それが普通なんです。一方の僕は三味線を使って語る義太夫の世界にようやく慣れたかどうかという時期だったから、テレビ時代劇の中ではものすごく浮いた存在になっちゃってね。「〇〇が〇〇して……あっ、〇〇とやら~」みたいな歌舞伎の調子がどうしても出てしまう。撮影した直後にモニターで確認するんだけど、恥ずかしくてしょうがなかったですから。周りの役者さんたちと雰囲気が違いすぎた。

──そう考えると、歌舞伎の世界に収まらず幅広く活動されている方というのは本当にすごいことなんですね。もちろん左團次さんもその一人だと思いますが。

市川 尾上松緑のおじさん、中村勘三郎のおじさん、中村鴈治郎のおじさん、松本幸四郎のおじさん……うちの親父の世代から、歌舞伎以外でもテレビとかで活躍する方がいっぱいいらっしゃたんですよね。あとになって考えると、歌舞伎以外の世界で、他の役者さんと同等に渡り合える方は本物ですよ。本物の役者。本物の役者だったら、歌舞伎以外もできて当然なんです。どこに行っても、その場に馴染めなくちゃダメでしょう。「俺はこれでいいんだ!」じゃ進化がないですよ。

全員が同じじゃつまらない

──その柔軟な発想を歌舞伎界の中心にいながら持っているのが驚きです。左團次さんはバラエティ番組でも下ネタを連発していましたけど、伝統ある歌舞伎界の内部から反発はないんですか?

市川 もっと僕が若かったら、やいのやいの上から言われているかもしれないですけどね。だけど、僕は全員が同じじゃつまらないという考え方なんです。

──すごいサービス精神です。

市川 口上にしたってそうですよ。普通、口上って決まりきったことを言う場なんです。でも、お客さんの立場から考えてください。そんなものを聞いて楽しいですか?「あのおじさんには大変お世話になりました。あの方のおかげで今の自分があると言っても過言ではございません」みたいなことを厳かに言われてもねぇ……。「あの方のおかげ? そんなの知ったことじゃないよ」って話になるじゃないですか。

──でも、それが社会の決まり事ですから。

市川 亡くなった坂東三津五郎さんの襲名も周りからいろいろ言われました。あのときは三津五郎さんが助六をなさるという話だったんですよ。三津五郎さんというのは、ご存知の通り身長が低いお方。それで僕は「このたび三津五郎さんが助六をされるそうですが、竹馬にでも乗って出てくるんですかね」みたいなことをしゃべったんです。その場ではドッと受けたけど、あとから他の役者さんに「それはないでしょう」と怒られましたから(笑)

──かなりギリギリの線かもしれません。

市川 みんながみんな「お世話になりました」「〇〇さんのおかげです」みたいなことを口にしていても面白くないですよ。お世話になったなんて当たり前の話なんだから。とはいえ、僕以外の歌舞伎役者がそんな変なことを言い出す必要もまったくないですけどね。

──これまでの長い役者人生の中で挫折はなかったのですか?

市川 挫折なんて一切ないよ。あるわけないじゃないですか。好きなことを好きなようにやっているだけなんだから。逆に「よくお客さんは挫折しなかったな」という思いはありますけどね。

──お客さんが挫折?

市川 だって僕は子役のときからひどい演技を連発していたんだから。学生時代が終わってこの道一本でやるようになってからも、それは変わらなかった。昔の日本人が背もさほど高くない中、ひょろひょろとした僕が変に目立っていた。そんな僕をよくお客さんたちは許してくれたなと。本当に歌舞伎のお客さんというのは温かいですよ。感謝の気持ちしかないです。

歌舞伎ほどいい商売はない

──今後のことをお伺いします。いつか歌舞伎役者を辞める日のことも考えることがありますか?

市川 いや、全然。こんなにいい商売はないですから。好きなことをやらせてもらって、周りからチヤホヤされて……。松竹というのは家族的なところがある会社ですからね。

年を取ってから体調を悪くすると、何もかも億劫になるんですよね。だけど劇場に出てきて仲間とバカな話をしていたら、少なくても気分はほぐれてくる。それが大事だと僕は思うんです。

──ちなみにご自身の健康状態はいかがなんですか?

市川 いや! もう全然ダメ!

──そんな元気いっぱいのトーンで言われても(笑)。

市川 いや、でも去年は本当に体調を崩して舞台も休養しましたからね。

──さすがに身体に気を遣うようになりました?

市川 全然ですね。老人なのに寝るのも2時とか3時ですし。MONDO TVで麻雀番組を観ていると、あっという間に時間が経っちゃうんですよ(笑)。お酒こそ飲まないけど、食事だって全然気遣っていませんしね。僕は1日2食なんですけど、朝・晩ともに肉で大丈夫ですから。

──めちゃくちゃエネルギッシュ! あとは愛犬の散歩ですか。

市川 犬の散歩も家内から「連れていきなさい!」って怒られて、嫌々出かける感じ(笑)。あとはパチンコや麻雀に出かけたりとかね。ここのところ、パチンコは少しご無沙汰していますけど。

──麻雀も相当な腕前のようで。

市川 強いかどうかは自分ではわからないですね。ただはっきりしているのは、「じゃあ、ここで終わりにしましょう」と言うような人は嫌い(笑)。一度始めた以上、嫌になるまで続けてほしいんです。僕らは割れ目ルールの東回しでやるから展開が早いんですよ。延々と遊んでいられる。

──延々と(笑)。ブログなどを拝見させていただくと、26歳年下の奥さんとも仲よく過ごしていらっしゃるようですね。

市川 いやいや、家庭はボロボロですよ。彼女は物知りで頭がいいんです。だから僕がちょっとでもくだらないことを口走ると、嵐のような砲弾状態で責め続けられる。それが過ぎ去るまでは、ひたすらじっと小さくなって耐えるのみ。他にも「テレビのボリュームが大きすぎる」とかなんとか言われて……。家に居場所はないですね。くたびれますよ。

──とても額面通りには受けとめられません(笑)。最初の奥さんと離婚後、長きに渡って独身生活を満喫していたようですが、そもそも再婚したのはなぜなんですか?

市川 年を取ってから、ある日、急に倒れるというケースが周りで多くなってきたんです。「連絡がないな。おかしいぞ」と思って見に行ったら、玄関で倒れていたりとか……。ところが幸運なことに、倒れた僕の知り合いはみんな助かっているんですね。誰か近くにいれば、何かあったときも「おいおい、大丈夫なの?」って助けることができるじゃないですか。この差は大きいですよ。

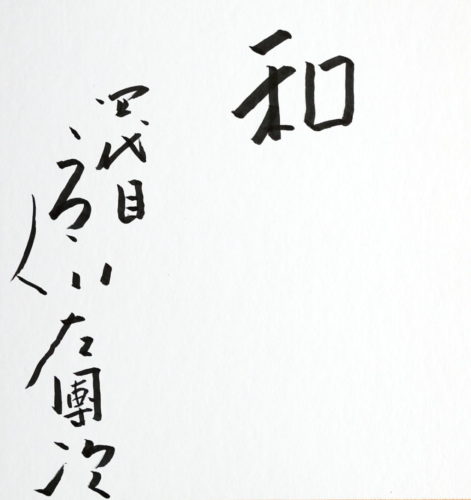

──さて、このインタビューでは各界のエキスパートに「仕事に対してこだわってきたこと」を伺っています。左團次さんの場合は「和」とされていますが、これはどういった意味でしょうか?

市川 社会で生きていく以上、人と関わることは避けられない。その中には気が合わない人もいるでしょう。人間は性格が違うんだから、それは仕方ないことではあるんです。ただ、それを表に出す必要はないと思うんですよね。サラリーマン社会のことはわからない部分もありますが、我々歌舞伎の世界では上から下まで全員が子どものころからの顔見知りなんです。そこで好き嫌いを言い始めると、納まりがつかなくなる。和をもって周りと協調していかないと、いい芝居というのは成立しませんから。その心だけは肝に銘じて舞台に立っています。

【プロフィール】

市川左團次(いちかわ・さだんじ)

◎1940年11月、東京都生まれ。69年に四代目市川左團次を襲名。11年、旭日双光章を受勲。17年、日本芸術院賞を受賞。歌舞伎以外にもNHK大河ドラマ『義経』や『鬼平犯科帳』(テレビ朝日系)、映画『さくらん』に出演するなどマルチに活躍している。趣味はゴルフ、パチンコ、麻雀。著書に『俺が噂の左團次だ』(集英社)、『いい加減、人生録』(小学館) 、『夢を見ない、悩まない』(サイゾー)。2020年3月より『夢を見ない、悩まない』電子書籍版が新たに発売中