「悪役」をメジャーにした男・八名信夫。岡山での空襲体験から野球との出会い、プロ野球選手からの役者転身−−その波瀾万丈な半生、そしてこれからの生き方について語ってもらった。

(企画・撮影:丸山剛史、執筆:小野田衛)

岡山での空襲体験

──84歳とは思えないくらいお若いですね。背筋がビシッと伸びていますし、活舌も滑らかですし。

八名 いや~、それでも立ち回りの動きは鈍くなるよ。同じ年くらいの人が歩いている姿を見ると「いかにも老人です」って感じでヨボヨボしているから、ああはなりたくないなと思うけどさ。やっぱり僕らは人に見られる立場の職業だから。そうやって気を張っていることが結果的には健康に繋がっているのかもね。

──今回は若いころの話からたっぷりお話を伺えたらと考えております。八名さんは1935年生まれということで、世代的には戦争も経験されていますよね。

八名 うん、そうね。もともと俺は岡山市出身なんだ。ところが9歳のときに岡山市は大空襲に遭ってね。それで同じく岡山県にある平島ってところに疎開することになったの。

──岡山市も空襲は激しかったんですね。

八名 岡山市というのは大阪や広島のような大都市ではないけど、それでも当時で人口16万人くらいはあったと思う。うちの親父は岡山駅の助役で、岡山駅前に官舎があった。うちの家族はそこに住んでいたわけね。ところが空襲というのは基本的に駅を狙ってくるから、官舎なんて一網打尽ですよ。B29のすさまじい音が聞こえてきて、煙がもうもうと巻き上がって……。それで親父が「防空壕には入るな!」って叫んだんだ。

──「防空壕に入れ!」ではなく?

八名 それが違ったんだ。結局、防空壕に入った人たちの多くは亡くなってしまったらしい。たしかに通常の爆弾の場合は防空壕に入ると安全なんだけど、炎が上がる焼夷弾のときは逆に危険に冒されてしまう。親父は鉄道関係者ということで、大阪をはじめとした被災地の実態を聞いているわけです。うちは畳をめくると防空壕があったんだけど、そこに入るのではなく、外へ逃げることになった。

ところが表に出て待っていたのは、それこそ地獄のような光景。真っ黒で道も見えなくて、まるで煙突の中にいるみたいだった。そしてそのとき、家の前には同級生の女の子が倒れていた。その子は苦しんでいて、身体からは蒸気が上がっていた。普通の感覚だったら、まずはその子を助けるわな。ところがこっちも余裕が一切ないものだから、その子を踏み越えて逃げていったんだ。

──極限状態だったと。

八名 その同級生以外も、そこら中に人が倒れているような状況だったよ。それでも助けることなんてとてもできなかった。これが戦争の恐ろしさなんだよね。人が人の心をなくしてしまうんだから。親父は岡山駅に戻らなくちゃいけないということになり、別の方向に走っていった。俺は俺で無我夢中で走った。そして気づいたら、田んぼの中で倒れていたんだ。雨の中、気絶するようにしてね。

すると今度は消防団がやってきて、竹の先にカギがついているもので引っ張ってきたから、痛くて動いた。そして「おい! こいつは生きてるぞ!」と溝から出してくれた。要するにそこら中に転がっている死体を処理していたら、偶然、生きている俺を見つけたというわけだ。

──……壮絶な体験です。

八名 そのときに消防団の人に言われたのは、とりあえず小学校で炊き出しをやっているから、そこで握り飯をもらってきたほうがいいということ。実際に行ってみると何百人もの人が並んでいたよ。中には身体が焼けてただれている人もいた。お袋や姉とは走り回っているうちに離れ離れになっちゃったんだけど、結果的にはその炊き出し現場で再会することができた。

──何百人の中で発見できたわけですね。

八名 それでもやっぱり「生きよう」という本能が最終的は残るんだよ。親よりも握り飯のほうがあのときの俺には重要だった。いなくなった家族を探す前に、まずは炊き出しに並んでいたくらいだからさ。親や姉を見つけても、そこに駆け寄ることもしなかったしね。せっかく今まで並んでいたのに、この列を離れたら、また一から並び直さなくちゃいけない。田んぼの泥水しか飲んでいなかった身にとって、それだけは避けたかった。人間、食欲には勝てないんだよ。

──お母様としても驚いたかもしれません。

八名 まぁね(笑)。お袋は俺が3つか4つのときに来たらしい。もともとは津山という街で芸者さんをやっていて、そこで津山駅の重役かなにかをやっていた親父と知り合ったのだとか。すごく覚えている光景があって、おんぶされながらお袋の髪を触ったのよ。丸髷っていう芸者さんがやる髪型が珍しかったんだろうね。そうしたら、いきなり手を叩かれたんだ。

──お母様からしたら、大事な商売道具でしょうからね。

八名 そうそう。なぜかすごくそれが印象に残っているんだよなぁ。炊き出しのときに話を戻すと、お袋は「信夫、これ食べられえ」って言いながら自分の握り飯を半分に割って、俺に渡してきたの。なにしろ俺は小学校のころからすでに身体もデカかったしね。あのときの握り飯の味が忘れられない。

──今は日本も戦争を知らない世代ばかりになっています。改めて八名さんは戦争についてどのようにお考えですか?

八名 もう何があっても絶対やってはいけない! それが戦争! あんな悲惨なこと、この世にないですよ。これだけは死ぬまで言い続けたいよね。特攻隊の人たちは帰りの燃料も積まないまま敵に突っ込んでいったじゃない。最初から死ぬつもりでさ。彼らは最後に「天皇陛下、万歳ッ!!」と言いながら飛行機に乗ったとされているけど、実際は違う。「お母さん、行ってきます……」と言い残して飛び立ったらしいんですよ。

──それも切ない話ですね。

八名 そうなんだよ。こういう話を俺らは鶴田のおっさん(鶴田浩二)からよく聞いていたんだよね。「お前ら、戦争の本当の悲惨さを知らんだろ!」とか怒鳴られてさ。あの人は酔うと必ず軍歌を歌っていたんだ。それこそ『同期の桜』とかを泣きながらね。それは戦争が懐かしいとか、そういう感傷的な感情では決してない。戦争がいかに救いのないものか知り尽くしているからこそ、昔の仲間たちを想って歌わざるをえなかったんだと思う。「お前らも戦争のことをもっと知れ!」という意味で軍歌を歌っていたんだ。

──非常に重い言葉です。

八名 東日本大震災とか今回のコロナとかを見ると、天災というのは恐ろしいなって改めて感じるよね。だけど戦争の恐ろしさに比べたら……。こういうことがあったんだ。熊本大地震で被災した人たちを少しでも助けたいと思い、自分で全部お金を出して映画を作ったんだよね。『駄菓子屋小春』というタイトルで、2年前に完成したんだけど。その映画には自分も植木職人の役で出演しているんだけど、カメラが回ると予想もしなかったセリフが自然と口から出てきた。「地震も怖いけど、それより恐ろしいのは戦争じゃのう。人間の心まで変えてしまう……」って。

──それは台本にないセリフだったんですか?

八名 そう、完全なるアドリブ。熊本の震災地を回って悲惨な光景をいろいろ見てきた中で、自分の偽らざる気持ちだった。それはコロナで世界中が苦しんでいる今も変わらないよ。たしかに我々はコロナによって甚大なる被害を被っているよね。それは間違いない。だけど人類は、いつの日か必ずこの病気を克服するでしょう。でも、戦争だけはそうもいかない。仲間の死体から肉を取り出して食べる。そんなことが現実としてあるのが戦争の実態なんだから。講演会に呼ばれると、俺は必ず戦争の悲惨さに触れるようにしているわけ。実際、「そんなことがあったんですか……」って驚く人は多いよ。だけど戦争の悲劇性は、まだまだ全然伝わりきってないとも感じるんだ。

──むしろ年々理解度が下がっている気もするんですよね。社会全体が右傾化していますし。

八名 ひとつには政治家連中が問題から目を背けているという現実はある。「とにかくアメリカと仲よくやっていくことが大事。いざとなったら助けてくれるはず」みたいな安易な考えを持っていて。アメリカが日本を助ける? 笑わせるんじゃないって。まず大事なのは自分の国でしょう。いざ戦争になったら、よその国に構っている暇なんてないんだから。鳥肌が立つような悲惨さを理解していないから、そんな流暢な考えでいられるんだろうけどさ。政治家も少しは勉強してほしいなって思うよね。

運命的な「野球」との出会いと別れ

──さて大空襲に遭ったことで八名少年は疎開することになったわけですが、その後はどんな生活を送っていたんですか?

八名 岡山市は焼け野原になったわけだから、もう住むことができないという話になった。それで疎開先の平島に行くと、戦後になって進駐軍が小学校へやってきてね。そこで運命的に俺も野球を始めることになったんだ。

──進駐軍と野球? どういう繋がりがあるんでしょうか?

八名 たしかに不思議な縁だよな。当時は俺たちも子どもだったし、進駐軍がすごく怖く感じたんだよ。奴らは校庭に立つと、「日本人はシラミがわいている」とか通訳を通じて伝えてきて。それでDDTっていう白い粉を水鉄砲の親方みたいなものに入れて、子どもたちの全身に吹きかけたんだ。児童のシラミを取っていくんだ。もう本当に頭から足先まで真っ白。雪解けの雪だるまのようになって、みんな震えていた。

で、休憩時間になったときのこと。俺らは相変わらず進駐軍が怖かったからグラウンドの隅から遠巻きに見ていたんだけど、あいつらはおもむろにキャッチボールを始めたんだよね。とは言っても当時は野球なんて存在も知らなかったから、それがキャッチボールという認識すらなかったんだけどさ。まぁでも子ども心にも興奮したよ。「なんだよ、あれは! すごく面白そうじゃないか!」って。それで家に帰ると、お袋に頼んで手製のボールとミットを作ってもらったんだ。まずサツマイモを切ると、それを芯にして軍手を5枚くらいグルグル巻きにして縫う。これでボールは完成。ミットは学校の椅子の座布団。中の綿を抜いて、そこに軍手を縫い付けてね。みんなが作るものだから学校の座布団がなくなってしまい、先生に叱られたことを覚えている(笑)。

──その後、野球は高校、大学、プロと続けることになります。最初からセンスがあったんでしょうか?

八名 センス? そんなものは全然なかったよ。俺は野球選手としては二級品だったと思っています。たしかに高校は岡山東商だったから名門だよ。2学年上には秋山 登さんと土井 淳さんという黄金バッテリーがいて、当然のように甲子園にも出ていたしさ。ただし、俺自身は1年のときは補欠だったんだよね。レギュラーになった2年のときと3年のときは結局、甲子園に行けなかったし。すべての野球少年は甲子園を目指すと思うんだけど、そこでいきなり挫折しているんだよ。

──当時のポジションはピッチャーですか?

八名 いや、ピッチャーとファースト。秋山さんと土井さんの存在というのは自分の中ですごく大きくて、2人は高校卒業後に明治大学で活躍するんだよね。結局、俺が明大に行ったのも2人に誘われたからだから。修学旅行で東京に行ったとき、神宮球場で明治VS早稲田を観せてもらったの。あれで心は固まったな。「野球をやるなら、ここしかない。六大学に行こう」って。六大学といっても東大は頭が悪いから入れないし、慶應はお坊ちゃんじゃない時点で脱落。明治と法政はなんとかなりそうだったから、先輩のいる明治にしたんだけどね。明治に決めたのは島岡吉郎監督の存在も大きかった。ダルマみたいな体型をした熱血漢で、人間的にすごく惹かれるものがあったな。

──当時の明治大学って強豪でしたよね。

八名 強かった! なにしろ秋山・土井のバッテリーが強力だったからね。ところが入ってみて驚いたよ。毎日、殴られるんだから。

──鉄拳制裁ですか?

八名 いじめだよね。俺が入学したとき、3年生の秋山さん・土井さんはすでに六大学のスターだったわけよ。当時の六大学といったら、プロより人気があったくらいだからさ。それで4年生たちは2人に嫉妬していたの。「秋山・土井のせいで俺たちは試合に出られない」「あいつらばかり注目されていてズルい」って感じでね。だけど直接は言えないものだから、高校の後輩でもある俺にあたってくるんだ。それに加えて合宿の新人戦で俺が投げたら、たまたま優勝しちゃった。あれは単なるまぐれだったと思うんだけど。ただ、島岡御大は俺のことを評価してくれたんだよ。これが先輩たちの癪に障ったらしい。上級生は俺に「自分の蚊帳を売ってこいよ!」とか言うわけです。

──なんのためにですか?

八名 彼らが自分らで遊郭に行くため。ひどいよね。もう完全に嫌がらせだよ。それで酔っ払って帰ってきては、毎晩のように俺を殴るんだ。それでも2年生になるまでは我慢していたんだけど、のちに大洋ホエールズに行った近藤和彦とかが「八名! お前、ここにいたら殺されるぞ」って夜逃げを手助けしてくれたんだ。もうその前の高校時代からプロの話が来ていたし、たしかに明大に残っていても仕方ないなと俺も思った。合宿所から逃げ出してからは、しばらく遊郭で身を隠すことにしたんだけどさ。

──またしても遊郭!

八名 やり手の婆さんが融通してくれたから安い料金で泊まれたのはラッキーだったけど、さすがにお客さんが来ると俺はどこかに行かなくちゃいけない。まぁ当たり前なんだけどね(笑)。それで結局、一段落してから東映フライヤーズに入ったんだ。その他だと川崎トンボユニオンズや広島カープからも話が来ていたな。でも、やっぱり俺としては東京がよかった。契約金は120万円だったよ。

──当時の120万円ってすごい価値だったんじゃないですか?

八名 そんなことないよ。小さな家を1軒、買えるかどうかというくらいのレベルでさ。

──十分すごいですって(笑)。

八名 でも120万のうち、半分の60万は親父に渡したよ。親父はプロ入りに反対していたんだ。「せっかく大学まで入れたのに、途中で辞めるとはどういうことだ!」って。それもあってカッコつけたかったんだよね。当時、親父は鉄道の仕事を辞めて映画館をやり始めていた。ちょうどそのころはシネスコープというものが世に出てきていたから、「これで実家の映画館のスクリーンを新調しなさい」とか言って。だけど俺もバカだったから、手元に残った60万を1年半くらいで使っちゃった。それで慌てて親父に「悪い! 去年渡した60万だけど、やっぱり少し返してほしい」とかカッコ悪く頭を下げるハメになるんだけど(苦笑)。

──野球面でプロの洗礼は浴びましたか?

八名 あのねぇ……当時の東映っていうのは、今では考えられないくらい大雑把な野球をやっていたのよ。たとえばエースが打たれたとするよね。すると「八名! お前、昨日の夜はそんな飲んでないよな?」とか声をかけられて、いきなりマウンドに上げられるんだ。だけど本当は俺も毎晩のように飲んでいたから。銀座4丁目に未亡人サロンっていうのがあって、稲垣正夫や島田雄二なんかと一緒によく昼まで飲んでいたんだ。

──とんでもない無頼野球じゃないですか(笑)。

八名 もうメチャクチャだよ! 昼まで飲みつつ、「そろそろ球場に行かないと……」とか言って移動するじゃない。こっちはまだ新人だから、バッティングピッチャーをやらされるんだよね。もうその時点でバテバテ(笑)。ブルペンでじっと待っていても、「リリーフの声がかかったら嫌だなぁ」とか、そんなことばかり考えていた。

──ブルペンで待つ? 肩も温めないで?

八名 酒とバッティングピッチャーで疲れているんだから投げられるわけないよ。せいぜいトレーナーにマッサージしてもらうだけだった。そんな状態でマウンドに立つと、照明が集中しているから汗がダラダラ流れてくる。もう二日酔いで地獄みたいな気分だったね。でも俺だけじゃなくて、みんながそんな感じだったんだ。サインなんて出されても、誰ひとりとして従わなかった。それでも俺が打たれると、みんながマウンドに寄ってきて声をかけてくれるんだ。客席からは励ましているように見えただろうね。でも実際は「新橋に女を待たせているんだから、とっとと終わらせろよ」みたいな話だったんだけど(笑)。

──登場人物の全員が悪役の野球(笑)。

八名 ホントそんな感じだよ。あまりにガラが悪いものだから、「暴れん坊フライヤーズ」という異名をもらっていたくらいでね。だって若手の審判なんて平気で殴っていたもんな。「今のがボールなわけないだろ!」とか難癖つけてさ。たしか山本八郎も2回くらい審判を殴っているんだ。2回目のときはさすがにオーナーの大川 博さんが激怒して、山本を比叡山の修行に出させた。しばらくすると坊主頭になって東京に戻ってきたけどね。まぁ今となっては、すべてがいい思い出ですよ。

本人も「まさか」の役者転身、そして「悪役」へ

──しかし、結果的には3年目に故障で退団されています。

八名 試合中、腰を痛めちゃったんだ。4か月くらい入院したんだけど、「これはダメだろう」ということになった。そうしたら球団オーナーで親会社の創業者でもある大川社長が、「映画のほうに来ないか?」と声をかけてくれたんだよね。最初、自分としては「総務課とかで事務をやることになるのかな?」とか考えていた。ところが京橋の本社に行くと、「八名君、あんたはこっちじゃなくて撮影所契約だから」とか言われた。この期に及んでも自分が役者になるなんていう発想はまったくなかったから、「そうか、撮影所で事務をするのか」と納得していたんだよ。そんな感じだったから、俳優にさせられると知ったときは仰天しちゃってね。勘弁してくれよと思ったな。

──大川社長は、どうして八名さんが俳優に向いていると考えたんですかね。

八名 それはわからないな。だけど、会社命令だったから仕方ないじゃない。だから俺もとりあえず俳優座で6か月訓練することにしたんだよ。それでスタジオに入ってみると、鏡の前で黒いタイツを履いた男たちが脚を上げて踊っていたんだ。あちゃ~って感じだったね。とても自分にはこんなことできないと思った。無理だよ、タイツなんて。

──それまで荒くれ野球をやっていたのに(笑)。

八名 それで所長に辞めたいって伝えたところ、「バカ野郎!」って怒鳴られてね。「高倉 健だって黒タイツを履いてあそこまでの存在になったんだ!」とか言うのよ。だけど、こっちだって無理なものは無理だからさ。それで食い下がったら、「お前が辞めることになったら、こっちも引責辞任させられるハメになるんだ!」って怒るんだ。「そんなバカなことが……」って唖然としたよ。

結局、それで自分の場合は踊らなくていいから、その代わりに現場で役者修行をするということになったんだ。朝早くからバスに乗せられて横浜の埠頭まで行って、それはそれで大変だったけどね。美空ひばりさんが主演の映画だったんだけど、俺は後ろの堤防を歩いているだけの役。ところが、その通行人役さえ満足に俺はこなせなかった。監督から「八名君! 君は目立ちすぎる! もっと向こうへ!」「いや、もっと向こうだ!」とか奥の堤防まで行かされるんだから。実際の画面では小さくて、誰が出ているかもわからなかった(笑)。

──いきなりの挫折ですね。

八名 日当もたしか400円くらいだったかな。そんなのじゃ食っていけないよ。野球のときは月給で5万5千円くらいもらっていたからね。それで車も時計も売り払った。どう考えても自分は役者になんて向いていないと思った。だけど、なにかで悪役の人を見たときに「待てよ? これなら俺でもできるかもしれないぞ」とひらめいたんだよ。「しかも主役のそばにいるから、通行人と違って目立つことができるな」って。それで監督に直談判よ。「監督! 自分は身長が182cmあります! 俺が倒れたら埃がバーッと舞い上がるだろうから、すごく迫力のある画が撮れるはずですよ」という感じで。それで試しに死ぬ役をやらせてもらえることになった。これが俺の悪役人生のスタート地点というわけだ。

──もともとの高身長を短所から長所に変換したと。

八名 『紅孔雀』という時代劇で主役をやっているとき、ゲストで入る悪役の先輩たちがすごかった。豪快で個性的で男っぽく、存在感があった。それに、さっさと死んで次の作品に行く。次の出演料を稼ぐことができる。つまり、悪役は死ねば死ぬほど生きていけるんだ。おまけに危険手当もつく。夏は火の中、冬は水の中に入るとプラス600円とか。それで「俺も悪役でいきます!」と所長のところに言いに行った。

──八名さんが悪役にやりがいを見出したのはわかりました。ただ、キャスティング権を握っているのはスタッフ側。いくら自分が悪役をやりたいと言っても、悪役としての評価が定まらなかったら使われないはずです。なぜ自分は悪役として評価されたのだと思いますか?

八名 悪役として大事なのは、主役にケガをさせないことなんだよ。その点、俺は幸いなこと運動神経という才能を持っていた。主役の動きに合わせることができた。たとえ主役が間違えた動き方をしても、俺は瞬時にそれを止めることができた。主役が間違えたと誰も気づかなかったと思うよ。

そして、ポイントがもうひとつ。東映では監督よりも主役のほうが立場的に上だったんだ。だから主役が「こいつとやりたい」と言ったら、監督もそれに従うしかない。若山富三郎さん、美空ひばりさん、萬屋錦之介さん……そのクラスになると、監督だけじゃなくて対峙する悪役も自分と手の合う相手を指名する。たとえば市川右太衛門さんクラスの東映の重役主役が「今回の相手は八名君がいいな」とか言い出したら、監督なんて直立不動で「はい!」って言うことしかできないよ。そういう中で俺は存在感を出していったんだよね。

──真のプロフェッショナルですね。

八名 悪役としてのプライドもあった。つまり「主役を引き立てているのは実は俺なんだ」という自意識だよね。「悪役にも華があっていいじゃないか」という考え方。やっぱりそういう気概がないとダメだよ。

──悪役って「この野郎! 憎たらしいな」って嫌われないとダメだと思うんです。観る側をヒートアップさせるため、意識していることはありますか?

八名 洋画はずいぶん勉強したね。ジャック・パランス、リチャード・ウィドマーク、ジェイムズ・キャグニーなどの歩き方、酒の飲み方、帽子のかぶり方……いろいろ盗んだ。ジェイムズ・キャグニーの葉巻の吸い方については、俺も実際に家で真似してみた。ナイフで葉巻を短く切って火をつけると、煙が目に染みるんだよ。そして顔面が熱くなってくる。熱いのを我慢すると、自然にイヤらしい表情になる。「これか!」って思ったな。あれは勉強になった。そういう発見の繰り返したよ。

──実は緻密な計算のもとに組み立てられているわけですか。

八名 それと悪玉のボスというのは何かに怯えていたほうがいい。洋画を観ていると悪い奴ほど用心深いんだよ。店に入るときは必ず壁際の席に座るようにしたりとか。洋画から一つひとつの演技を盗んで、演技の引き出しに入れておく。それを自分がやる悪役に活かしてきたんです。

ちょっと想像してみてください。ヤクザがバーで「今から相手のタマを獲るか」って話し合っていたとする。そのとき、何を飲んでいるか? ブランデーとかウイスキーとかだったら普通すぎるでしょ。だけどグラスに牛乳が注がれていて、それをペロリと舐めるヤクザがいたら観客はどう思う? 得体が知れず薄気味悪く感じるだろうし、なによりインパクトが出るじゃない。そういう発想が大事なんだ。

──難しいですね。存在感を出さなきゃいけないうえに、主役も立てなくちゃいけないし。

八名 そこは経験とか勘も必要になってくる。特に主役が高倉 健さんだったりする場合は、すごく気を遣ったな。なにせ俺からすると明大の大先輩にあたるわけだから。また健さんというのは偉ぶることがない人格者で、新人の俺にもジャンパーをくれて。うれしかった。そんな健さんとは何度も仕事でご一緒させてもらったんだけど、あるときにこう言われたときは心底ドキッとした。「お前さ……最近、裕福なんじゃないのか。昔のギラついたハングリーな目がなくなっているよ」って。もう返す言葉もなかったよ。すべてを見透かされた気がした。

──それはヒリヒリしますね。大物ならではのオーラがあるでしょうし。

八名 若山富三郎さんと仕事するときも緊張したねぇ。あの人の場合、どこまでがカメラテストで、どこからが本番なのかわからないんだよな。気がついたら、いきなり演技が始まっている。演技といってもヤクザ映画だから、ビール瓶とか灰皿がガンガン飛んでくるんだ。本当に危険極まりないよ。尋常じゃない緊張感!

──たとえば八名さんも出演していた『仁義なき戦い』をはじめ、東映の実録ヤクザ映画は出演者に本職の方が混じっていたという話も聞きました。

八名 たとえば囚人が風呂に入るシーンがあるとする。そうすると背中に刺青を描かなくちゃいけないよね。だけど、あれって描くのに4~5時間がかかるんだ。それだったらということで、本物の人たちを映画の中に登場させる。30人くらいをバスに乗せて、撮影現場に直行させて。ずいぶん荒っぽいことをしていたと思う。

──彼らは演技の勉強なんてしたことないでしょうけどね。

八名 でも、演技なんてする必要ないんだよ。全部、自分たちで経験してきたことなんだから。逆に賭博シーンでは俺が演技指導されちゃったからね。「八名ちゃん、サイコロを振るときは手を膝の上で開かなきゃダメだよ」とか言われて(笑)。たしかに八百長を疑われたら刺されてもおかしくない世界だから、理には適っているんだけどさ。これが東映のやり方なんだよ。当然、映画の“匂い”が変わってくる。その集大成が『仁義なき戦い』だった。

──あの時代に活躍したスターが日本映画の一時代を築いたことは間違いないですが、残念ながら亡くなった方も多いです。菅原文太さんしかり、梅宮辰夫さんしかり……。

八名 梅宮君は『不良番長』で世に出てきたようなところがあるけど、本質は不良じゃないと俺は思っていた。酒にだらしなくて女好きっていう『不良番長』のイメージは会社につけられたものだよ。すごく真面目な好青年の印象があるんだよね。文ちゃんは新東宝からやってきたから、最初のうちは東映のやり方に馴染めず苦労していたな。本人は悪くないんだけど、前から東映にいた人にしてみたら「急にやってきて、主役をかっさらって……」みたいなイメージがあったと思うんだ。もっとも文ちゃんはやっているうちにオーラというか男の色気みたいなものがどんどん強くなっていき、押しも押されぬスターになっていったけどね。

──テレビドラマに関しては、『西部警察』の思い出はいかがでしょう?

八名 あのドラマは石原裕次郎さんあってのものだからね。つまり日活の作品なんだよ。日活は東映とは違い品のよさがあって、逆に本物のギラつくような悪役はいなかった。おそらくそこで俺に声がかかったと思うんだけど。こっちもそれはわかっていたから、悪役をやるならあくまでも東映調でいくしかない。だから相手を殴るときは本当に当てる。徹底し臨場感を出していったよ。やっぱりそう考えると、俺は最初に学んだ東映のやり方しかできないんだろうな。いろんなことも試してみたけどさ……。

──バラエティ番組に出演していたこともありますしね。

八名 あれは悪役商会という軍団を作ったことで出る流れになったんだけどね。(ビート)たけしさん、(明石家)さんまさん、タモリさん……それにチェッカーズなんかと一緒にさ。悪役商会には若手もいるわけだから、いろんなことに挑戦して可能性を広げていきたかったんだ。しまいには悪役ばかりのミュージカルまで作ったからね。

「悪役商会」設立と、これからの役者人生

──そもそもどういう経緯から悪役商会を立ち上げることになったんですか?

八名 制作サイドからすると、悪役っていうのは集めるのに苦労するのよ。だから悪役をまとめるような組織があれば、使うほうも使われるほうもお互いに便利じゃないかなというのが最初の着眼点。東映、日活、大映……育った文化が違えば同じ悪役でも個性が違ってくるし、いろんな起用法も可能になるわけで。昭和58年、“700回以上も殺されて、2000人以上を殺した悪役たち”“映画やドラマ、舞台を支えてきた悪役たち”が「今までやったことがないことをやりたい!」と旗揚げしたんだ。そうしたらマスコミのみなさんが応援してくださって、40代から70代まで12名の悪役商会が誕生した。今までやったことのないCMやバラエティ番組、公演、悪役商会での舞台、ミュージカル、養成所、原宿のタレントショップ、映画制作……いろいろなことに挑戦してきたよ。

──さて、八名さんの俳優キャリアも60年を超えました。今後のビジョンについてお伺いできますか。

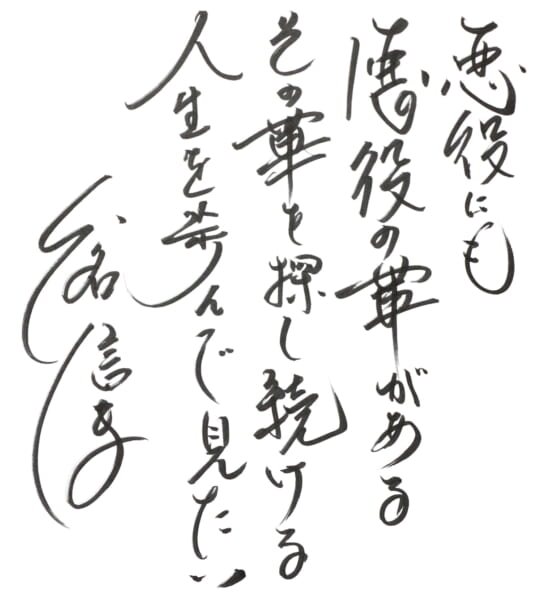

八名 80歳を過ぎたころから「俺は役者として何を成し遂げてきたんだろう?」と振り返ることが多くなったんです。そう考えてみると、意外に「これ」といったものがないことにも気づかされた。これは決して後ろ向きな話ではないんだよ。むしろ逆で、「もっと何かできるんじゃないか」「まだ力は残っているはずだ」って80歳を過ぎてなお燃えるような感覚があるわけ。とは言っても、ただじーっと待っているだけでは何も起こらない。自分からアクションを起こす必要がある。そこで故郷である岡山に新しく事務所を構えることにしたんだ。正直、あと3年くらいだと思うんだよね。3年くらい地元のためになるような活動をして、少しでも社会に貢献できたらなと今は考えている。

──熊本地震を機に作った映画もそうですが、近年はボランティア活動も目立っています。

八名 東日本大震災があったときは、4年間、南相馬市と気仙沼市に足を運んで応援活動をさせてもらった。悪役商会の俳優たちと手弁当で被災地のみなさんのところを訪ね、励ましたり、ショーをやって笑っていただいたり……。

避難場所のガレキの中、サッカーをやっている子どもたちがいたんだ。泥まみれになったボールを蹴っていてね。それで俺が「おい、君たち。何か欲しいものはないのか?」って尋ねると、みんな黙っている。「何かあるだろう? 薬とか道具とか……遠慮しないで言ってみろ」。そう伝えると、9歳くらいの男のが手を挙げてこう言ったんだ。「僕は家も流されて、おばあちゃんも妹もまだ見つかっていません。でも、僕には“ふるさと”があります。早く大人になって、ふるさとの役に立ちたいです」。

──……それは考えさせられますね。

八名 俺もガーンと強い衝撃を受けた。ふるさとのために? 果たして自分はふるさとのために今まで何をやったことがあるだろう? とにかくこの子たちのために何か役に立ちたい。だけど、自分ができることは映画しかない。そう思って映画を作ることにした。テーマは“ふるさとの大切さ、家族の絆、思いやりの心”。今の日本人が失いつつある気持ちを映画で描いて、全国のみなさんに観てもらいたかった。

それが『親父の釜めしと編みかけのセーター』だった。監督・脚本・主演はすべて自分。富山県の五箇山、大阪、岡山、徳島県つるぎ町のみなさんに参加してもらって、全国各地で無料で観ていただいた。自分で映画を持ち運びながら全国へ出かける……そして最終的には30市町村のみなさんに応援していただいた。

──採算度外視というわけですか。被災地の方々もさぞかし喜んだことでしょう。

八名 ところが、生きていれば次々いろんなことが起こるものでね。『親父の釜めしと編みかけのセーター』には熊本から3人の友達が出演してくれていたんだけど、撮影が終わって熊本に戻った2日後に例の地震が起こったんだ。

──2016年の熊本地震ですね。

八名 最初は3人と連絡が取れなかったから心配していたら、なんと3人から水が届いた。「八名さん、熊本の水は美味しいよ。これを飲んで映画を完成させてね」だって。向こうは大きな被害に遭っているにもかかわらず、ですよ?

それで1年後の2017年に熊本を訪れたら、やっぱりたくさんの人たちが被害に遭っていた。でも、みんな明るいんだ。家も工場も流されたというのに、笑顔で俺に会いにくる。苦しみを隠して、この状況を乗り越えているんだなと俺も感じたよ。それで決めた。「熊本のみなさんと一緒に映画を作ろう!」って。出演者もスタッフも熊本の人で固めてね。自費だからわずかだけど、制作費を全部熊本のみなさんに届けることにした。それが『駄菓子屋小春』なんだ。“笑顔で乗り越えていく人たち”“子供たちが、この被災地を復興させていく”……その想いで映画を全国に届けています。今まで70か所くらいを訪ねていて、まだまだ途中なんだけど。

──お言葉ですが、まったく悪役らしくありませんね(笑)。

八名 そうかもだね(笑)。とにかく今は世の中全体が大変だけど、自分のできることをひとつずつこなしていくしかないなと思っている。この歳になると、やることがあるだけでもありがたいことですよ。となると、やっぱりまだまだ老け込むわけにはいかないな。

【プロフィール】