現在、世界中の人々は先の見えないコロナ禍で日常生活を一変させられ、不安な日々を送っているが、100年前も世界は同じような状況にあった。スペイン風邪は1918年から1920年にかけて世界を襲ったインフルエンザ・パンデミックで、世界人口の3割近くが感染し、死者は1億人を超えていたと推定されている。

『文豪と感染症』(永江 朗・編/朝日新聞出版・刊)は、芥川龍之介、秋田雨雀、与謝野晶子、斎藤茂吉、永井荷風、志賀直哉、谷崎潤一郎、菊池寛、宮本百合子、佐々木邦、岸田國士という11人の文豪が、スペイン風邪のパンデミックに直面した際に感じた恐怖、それぞれの感染対策を小説やエッセイ、日記の中で綴ったものを集めた1冊。読んでいるとまるで現在を見ているようで、人間はあまり変わっていないことに驚いてしまう。

日本人の記憶から消えたスペイン風邪

編者の永江さんが調べたところ、日本ではスペイン風邪による死者はなんと関東大震災の4倍もあったそうだ。

日本国内だけでも患者数二三〇〇万人、死者三八万人。一九一八年から二〇年ごろの日本の人口は五五〇〇万人ぐらいですから、現代でいうと八〇万人ぐらいの人が亡くなっている感覚です。(中略)ところが不思議なことに、「スペイン風邪」はいまひとつ印象が薄いんですね。

(『文豪と感染症』から引用)

1923年に起こった関東大震災は視覚的な衝撃が大きいので写真などを見て人々の記憶に長く残ったが、スペイン風邪は目に見えない。ウイルスの存在は見えず、感染症に罹り衰弱していく人々も、外見上の変化はそれほどなかったことが印象を薄くしているのではないかと永江氏は言う。

けれども、スペイン風邪を扱った作家たちの文章を集めてみて、当時の人たちはけっして感染症に鈍感ではなかったし、恐ろしさについて無知ではなかったことをあらためて知ったそうだ。では、いくつかを紹介してみよう。

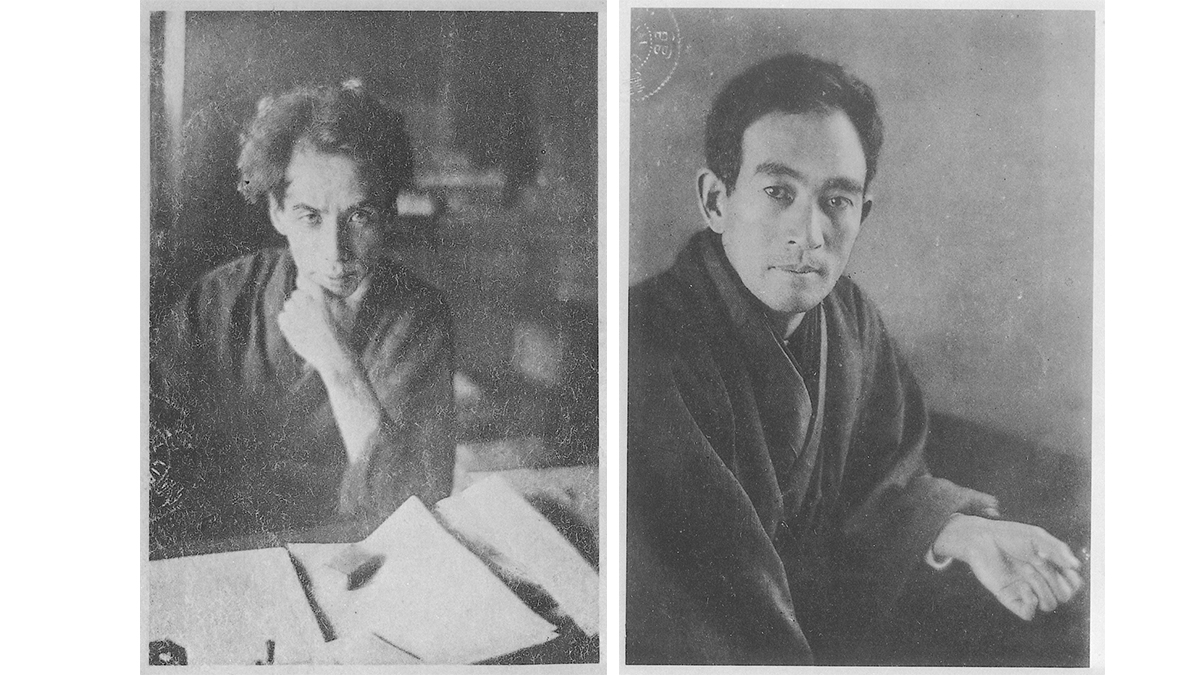

芥川龍之介の書簡

芥川龍之介は二度もスペイン風邪に感染し、その病状は深刻で、友人への書簡には辞世の句も書いていたそうだ。感染により、体調は最悪にもかかわらず、小説を書かなければかならない、療養に専念出来ない辛さが、知人たちに宛てた書簡から伝わってくるのだ。

僕は今スペイン風でねています うつるといけないから来ちゃ駄目です 熱があって咳が出て甚苦しい。

胸中の凩 咳となりにけり

十一月三日 鎌倉から 小島政二郎宛(葉書)

スペイン風でねていますが熱が高くって甚よわった病中髣髴として夢あり退屈だから句にしてお目にかけます。

凩や大葬ひの町を錬る

まだ全快に至らずこれもねていて書くのです 頓首

十一月五日 鎌倉から 小島政二郎宛(葉書)

(『文豪と感染症』から引用)

芥川が肺炎で苦しむ様子がひしひしと伝わってくる。本人は幸いにして治癒したが、実父はこの感染症で亡くなったそうだ。

与謝野晶子はありとあらゆる予防を徹底した

本書に収録されている「感冒の床から」「死の恐怖」という2篇は新聞に寄稿した与謝野晶子の文章だ。与謝野晶子と鉄幹夫妻は子だくさんだったため、感染への恐怖を感じ、万全の対策をしていたが、それでも小学生だった子どものひとりが伝染したことがきかっけで、家庭内感染を経験している。晶子は学校、さらには政府の対応の遅さを強く批判していた。

生徒が七分通り風邪に罹って仕舞って後に、漸く相談会などを開いて幾日かの休校を決しました。どの学校にも学校医と云う者がありながら、衛生上の予防や応急手段に就いて不親切も甚だしいと思います。

(『文豪と感染症』から引用)

また、スペイン風邪は高熱を放置しておくと肺炎を誘発するので、解熱剤を服用して進行を止める必要があるとも訴えていた。しかし、当時、最上であった解熱剤は薬価の関係から庶民はなかなか服用できなかったそうだ。

こう云う状態ですから患者も早く癒らず、風邪の流行も一層烈しいのでは無いでしょうか。官公私の衛生機関と富豪とが協力して、ミグレニンやピラミドンを中流以下の患者に廉売するような応急手段が、米の廉売と同じ意味から行われたら宜しかろうと思います。

(『文豪と感染症』から引用)

貧しいというだけで有効な薬を服すことができず、余計に苦しみ、危険を感じるということは不合理だと記している。

与謝野晶子の文章を読んでいると100年前と現在の状況が重なってくる。彼女がもし今生きていたら国の対応を強烈に批判したに違いない。

菊池寛の「マスク」

「マスク」はスペイン風邪の流行化での実体験を元に描かれた短編小説だ。主人公である”自分”は頑健に見えるが、実は心臓も肺も胃腸も弱い。さらに医者から、流行性感冒に罹って40度くらいの熱が3~4日続けばもう助かりっこありませんね、などと言われ、怯えてしまう。そこで自分は極力外出しないようにし、どうしても用事で出かけなくてはならないときはガーゼを沢山詰めたマスクを掛けた。感染のピークが過ぎ、マスク姿が減ってもなお自分はマスクを外すことができなかった。

「病気を怖れないで、伝染の危険を冒すなどと云うことは、それは野蛮人の勇気だよ。病気を怖れて伝染の危険を絶対に避けると云う方が、文明人としての勇気だよ。誰も、マスクを掛けて居ないときにマスクを掛けているのは変なものだよ。が、それは臆病ではなくして、文明人としての勇気だと思うよ」自分は、こんなことを云って友達に弁解した。

(『文豪と感染症』から引用)

そんなことを云っていた自分だったが、やがて季節が巡って陽気がよくなり、マスクを外すことになると、たまに目にする他人のマスク姿に逆に不快感を抱くようになってしまう。マスク着用に関する複雑な感情を菊池寛は見事に描いている。

本書には、この他にも読み応えのある小説、エッセイの数々が収録されている。文豪たちが書き残してくれた100年前の記憶を私たちはうまく受け継ぐことができなかったと読後に感じるかもしれない。ならば、今後、私たちは今の新型コロナウイルス感染症を未来にどう伝えていけるのだろうと編者の永江氏は皆に問いかけている。

いつかは訪れる感染症の収束を願いつつ、100年前と今を比べながら読みたい1冊だ。

【書籍紹介】

文豪と感染症

著者:永江 朗

発行:朝日新聞出版

100年前、日本の文豪たちは20世紀最大の感染症・スペイン風邪に直面していたー。病に暴された芥川龍之介は辞世の句を詠み、菊池寛はマスクを憎悪し、与謝野晶子はソーシャルディスタンスを訴える!? 現況と重なる感染症の記録を日記から小説まで収録。