2023年は、ジャパニーズウイスキーのアニバーサリーイヤー。よく世界五大ウイスキーのひとつに数えられますが、近年になってその評価はいっそう高まり、国際品評会で世界一に輝くことも珍しくありません。この特集記事では全4回にわたってジャパニーズウイスキーの魅力を解説。第2回目は、奥深くドラマチックな歴史について紹介します。

ウイスキー文化の浸透を夢見た偉人たちの情熱

冒頭で“アニバーサリーイヤー”と述べましたが、起点となったのは1923年10月。サントリーの創業者(当時は寿屋)である鳥井信治郎(とりいしんじろう)氏が、日本初となるモルトウイスキー蒸溜所、山崎蒸溜所の建設に着手したのが始まりです。

そして、山崎蒸溜所の初代所長が、のちにニッカウヰスキーの創業者となる竹鶴政孝(たけつるまさたか)氏です。竹鶴氏はさかのぼること7年前の1916年、当時の洋酒業界における大手だった摂津酒造に入社。社長の阿部喜兵衛(あべきへえ)氏と常務の岩井喜一郎(いわいきいちろう)氏の命を受け、1918年にスコットランドへ単身ウイスキー留学します。

ちなみに、この岩井氏はのちに本坊酒造の顧問となり、同社のウイスキーづくりに尽力。そのリスペクトはブレンデッドウイスキー「岩井 トラディション」シリーズに込められています。また、摂津酒造は1964年に焼酎業界の雄・宝酒造(現・宝ホールディングス)に吸収合併されています。

竹鶴氏は1920年に帰国。ウイスキーの実習報告書(通称「竹鶴ノート」)を岩井氏に提出し、摂津酒造は純国産ウイスキーの製造へ乗り出します。しかし第一次世界大戦後の恐慌によって資金調達ができず、壮大な計画は頓挫してしまいました。竹鶴氏も1922年にやむを得ず退職するのですが、その竹鶴氏を見つけ出し、採用したのが寿屋の鳥井社長だったというわけです。

山崎蒸溜所は着工翌年の1924年に竣工し、蒸溜も開始。そして5年後の1929年、ついに日本初の本格ウイスキー「サントリーウイスキー」(通称「白札」。現在の「サントリーウイスキーホワイト」)が誕生します。しかしスコッチへの敬意を表現したまさに本格的なその味は、魅力的なはずのスモーキーフレーバーが「煙くさい」と、当時の日本人には受け入れられませんでした。

一方、竹鶴氏は1934年に寿屋を退職し、スコットランドと近い風土を探し求めてたどり着いた北海道の余市に蒸溜所建設を決意。大日本果汁(のちのニッカウヰスキー)を創業し、1940年に自社初のウイスキー「ニッカウヰスキー」を発売します。

戦乱を乗り越え高度経済成長とともに最高潮に

ところが1941年には太平洋戦争が勃発。1945年の終戦後も本格ウイスキーは統制品となり、市場にはアルコールに様々な香料や着色剤を加えたイミテーションウイスキーが出回るようになります。

しかし、1950年からの朝鮮戦争特需などもあり、日本経済は徐々に回復。同時に、寿屋のマーケティング施策によって全国にトリスバーが続々開業。夏はハイボール、冬はホットと飲み方を提案するなどの甲斐あって、ウイスキーが一層親しみやすくなっていきました。

1955年には伝説の蒸溜所と名高い軽井沢蒸留所(当時の名称は大黒葡萄酒軽井沢蒸留所)が誕生。こちらは2000年いっぱいで生産停止し2011年に閉鎖しましたが、その間日本におけるクラフトウイスキーの第一人者、ベンチャーウイスキー(2004年創業。秩父蒸溜所の「イチローズモルト」で有名)の肥土伊知郎(あくといちろう)氏が実習で使用したり、一部設備は東海クラフトウイスキーの雄、ガイアフロー静岡蒸溜所が買い取ったりと、伝説は引き継がれています。

余談ですが、この軽井沢蒸留所におけるキーパーソンたちは、2022年末に始動した軽井沢ウイスキー蒸留所の顧問や工場長に招へいされています。そのひとりが、軽井沢蒸留所の最後のモルトマスターであり、軽井沢ウイスキー蒸留所の顧問に就任した内堀修省(うちぼりおさみ)氏。内堀氏は、秩父蒸溜所の黎明期に肥土氏へのウイスキー技術指導も行っています。

話を戻すと、高度経済成長とともにウイスキーはさらに躍進していきました。1969年には竹鶴氏が仙台の郊外に宮城峡蒸溜所を開設。同年にはバーボンの輸入自由化、そして1971年にはスコッチを含む酒類の輸入自由化、翌1972年には関税が引き下げられるなどして輸入酒ブームが起こり、国内の酒造企業も続々とウイスキー事業に参入していきます。

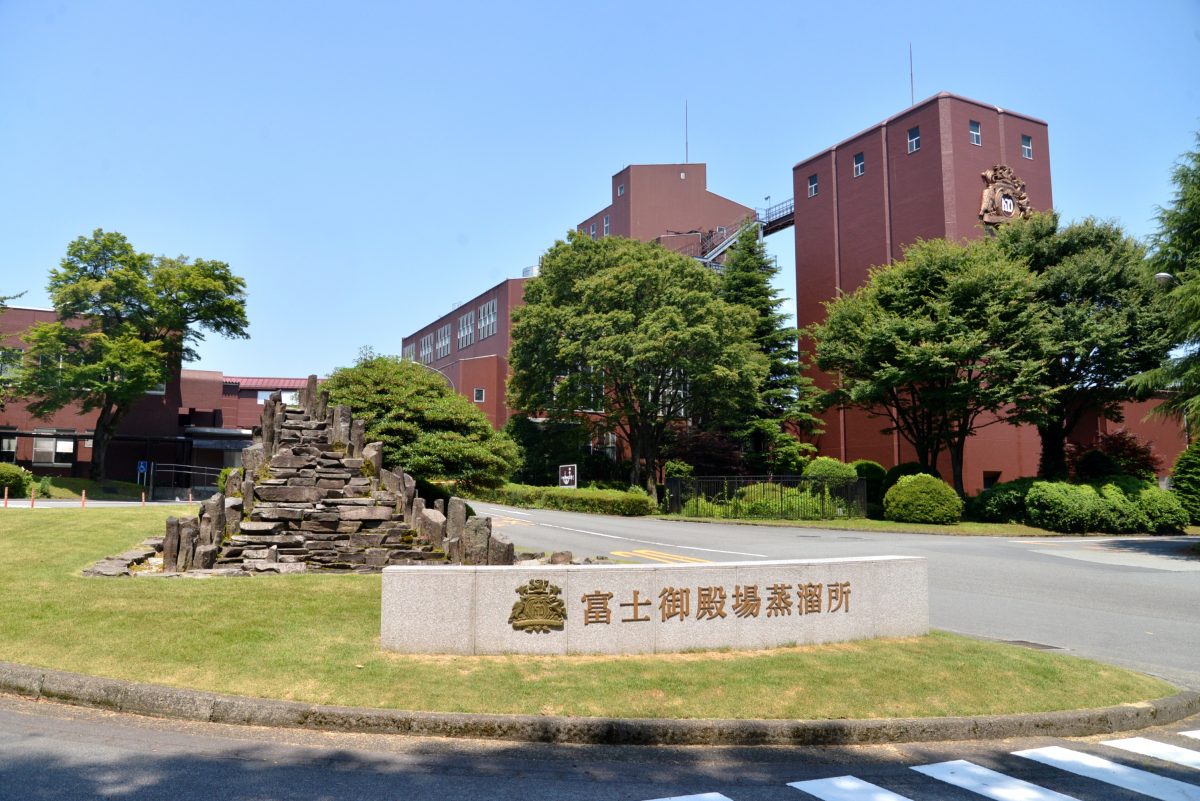

山崎蒸溜所の建設着手から半世紀後の1973年には白州蒸溜所が誕生。加えて同年には、米国(当時)のJEシーグラム社とスコットランドのシーバスブラザース社、キリンビールの3社共同出資で設立したキリン・シーグラム社の蒸溜所として富士御殿場蒸溜所も開設され、現在はキリンビールが単独で所有しています。

1976年には、前述の軽井沢蒸留所を当時運営していた三楽オーシャン(現在のメルシャン)によって、日本初のシングルモルトウイスキー「軽井沢」が発売。同銘柄はいまや“幻のウイスキー”として、歴史に名を刻んでいます。

失われた四半世紀。起爆剤は「ハイボール」と「朝ドラ」

1980年代に入ると、それまで上昇基調だったウイスキー市場は曲がり角を迎えます。1983年には過去最多の消費量を記録しましたが、その後は酒類の多様化が進むとともに、酎ハイ、ワイン、日本酒といったブームのあおりを受けて低迷期に突入。軽井沢蒸留所の閉鎖も、こうしたダウントレンドの影響は否めません。

この氷河期初期の1984年に産声を上げたブランドがありました。それがジャパニーズウイスキーのシンボル的存在、山崎蒸溜所から生み出された「シングルモルトウイスキー 山崎」(当時の名称は「サントリーピュアモルトウイスキー山崎」で、12年熟成)です。

さらに、1989年には「シングルモルト余市」と「シングルモルト宮城峡」(ともに12年熟成)が、1994年には「シングルモルトウイスキー白州」(当時の名称と熟成年数は山崎と同様)がデビュー。

ウイスキーの国内消費量は2008年までほぼ一貫して下がり続けますが、2003年には世界的に権威ある酒類コンペティション・ISC(インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ)で、「サントリーシングルモルトウイスキー 山崎12年」が日本で初めて金賞を獲得しました。

この快挙は業界関係者、そしてジャパニーズウイスキー復活の原動力になったといっていいでしょう。以降、ジャパニーズウイスキーが世界の品評会で上位に入賞するようになっていきます。

また、2005年にはベンチャーウイスキーが最初の商品「イチローズモルト ヴィンテージシングルモルト1988」を発売。2年後の2007年には、国内35年ぶりとなる新規蒸溜所、秩父蒸溜所を設立します。

2008年。ジャパニーズウイスキー起死回生のきっかけとなる出来事が起きます。それが、サントリー「角ハイボール」復活プロジェクトです。これにより翌2009年には右肩下がりだった消費量が上昇に転じ、日本のウイスキー市場は活気を取り戻していきました。

さらに、2014年にはドラマチックなジャパニーズウイスキーの誕生秘話が、竹鶴政孝氏とその妻・リタ氏の生涯をモデルにドラマ化。NHKの連続テレビ小説『マッサン』(竹鶴氏のニックネームがマッサン)が放送され、国内ウイスキーブームは一層過熱します。

近年はクラフトディスティラリーの躍進にも注目

ウイスキー人気復活の追い風を受けた2010年代は、クラフトディスティラリーの新設が増えていったことも特徴のひとつ。代表的なのは、前述のガイアフロー静岡蒸溜所(2016年)ほか、本坊酒造の第2拠点にあたるマルス津貫(つぬき)蒸溜所(2016年)、厚岸(あっけし)蒸溜所(2016年)、安積(あさか)蒸留所(2016年より再稼働。設立は1946年)、嘉之助(かのすけ)蒸溜所(2017年)、三郎丸蒸留所(2017年に大規模改修。製造は1952年より)などです。

2020年代は、新規蒸溜所の誕生がますます活性化。ビッグネームの例を挙げれば、前述の軽井沢ウイスキー蒸留所のほか、薩摩酒造の火の神蒸溜所などがあります。薩摩酒造は本坊酒造グループであり、焼酎メーカーとしては屈指の洋樽設備と技術を所有。その実力は、1988年の発売開始からロングセラーを続ける長期貯蔵麦焼酎の銘酒「神の河」(かんのこ)が証明しているといえるでしょう。

加えて、近年は「秩父ウイスキー祭」や「ウイスキーフェスティバル」などのイベントが盛んに開催されるようになったり、スコットランドで盛んな原酒交換が日本の蒸溜所同士でも意欲的に行われるようになったりと、その勢いはとどまることを知りません。

ジャパニーズウイスキーの誕生から100年を迎えた2023年。国内蒸溜所の数は80を超えるといわれ、100を超えるのもそう遠い未来ではないでしょう。次回は比較的に入手しやすい銘柄のなかから、覚えておきたいブランドとその特徴などを解説します。

【フォトギャラリー(画像をタップすると拡大表示されます)】

撮影/松村広行(GetNavi編集部)