演劇のポスターとともに生き続けて約40年。笹目浩之さんは舞台の宣伝ポスターを飲食店や劇場に貼る仕事を生業としながら、60年代以降の演劇ポスターの収集にも尽力。その数は3万点以上にものぼり、展覧会などのイベントも企画している。その笹目さんが厳選した作品集「劇場のグラフィズム アングラ演劇から小劇場ブーム、現代まで」が3月に上梓された。演劇との出会いから株式会社ポスターハリス・カンパニー設立の経緯、そして、他にはない演劇ポスターの魅力など、いくつもの視点から笹目さんの“ポスター愛”に迫った。

【笹目浩之さん撮り下ろし写真】

1982年に観た、寺山修司の『レミング』がすべての始まりでした

──ポスターハリス・カンパニーという会社は演劇好きの中では知られた存在ですが、読んで字の如く、ポスター貼りを専門とした会社なんですよね。

笹目 珍しいですよね。大抵の人に、“そんなので仕事になるの?”って驚かれます(笑)。

──会社の歴史は古く、株式会社になったのが37年前の1987年でした。

笹目 ポスター貼り自体を始めたのはもっと古く、1983年からです。まさかこんなに長く続くとは、私自身が一番想像もしていませんでした(笑)。ここまで続けてこられた要因はいくつかあるのですが、なかでも大きかったのが1992年に開催した「ウルトラポスターハリスターコレクション展」でした。青山にあった、ハイパークリティカルというギャラリーで最初のポスター展を行ったんです。会場がたまたま空いているということで、ホールのオーナーから「何かやってみる?」と言ってもらえて。ポスターを貼るようになってからちょうど10年目の節目でしたし、私としてはそのイベントで大きな花火を打ち上げて、仕事自体を終わらせてもいいかなという思いで開催したんですよね。でも、これが予想以上に大盛況だったんです。

──その時はどのようなお客さん層が多かったのでしょう?

笹目 見事にバラバラでしたよ。60年代から80年代の演劇ポスターが多かったので、懐かしんで観に来てくださるご年配の方もいれば、横尾忠則さんのグラフィックに興味を持っている学生さんなど、幅広い年齢の人たちに興味を持っていただいて。しかもこのポスター展が話題となり、私もちょっとだけ有名人になったんです。“10年間もポスターを貼り続けているヘンなヤツ”みたいな感じで、取材が殺到して(笑)。

──確かに稀有な存在ですよね。

笹目 個人で演劇のポスターを収集しているというのも、きっと珍しかったのでしょう。行政機関や組織ではいくつかありました。「フィルムセンター」(現・国立映画アーカイブ)や築地にある「松竹大谷図書館」、あとは「早稲田大学演劇博物館」なんかもそうですね。でも、本当にその3つくらい。それに、台本や舞台写真などは多く保管していても、ポスターの数はそれほど多くなかったりするんです。それなら、もういっそのこと自分で舞台芸術に関するポスターを収集や保存し、展覧会の企画開催や美術館などへの貸出も行おうと思いまして。それで、1994年にスタートさせたのが「現代演劇ポスター収集・保存・公開プロジェクト」でした。

──話が前後してしまいますが、そもそもポスター貼りを始めたきっかけは何だったのでしょう?

笹目 大きなきっかけとなったのは19歳の時に紀伊國屋ホールで観た寺山修司の『レミング ‘82年版改訂版 壁抜け男』(「演劇実験室◎天井棧敷」)でした。当時、喫茶店で知り合った演劇好きのおじさんに誘われて、多くの舞台を観ていたんです。野田秀樹さんの「夢の遊眠社」などは田舎から出てきた私にとっては本当に刺激的で。あの頃はつかこうへい作品も大人気でしたね。そうしたなか、私は『レミング』を観て寺山作品の世界に魅了され、“演劇の世界に行くしかない!”と心に決めたんです。親に「俺は演劇プロデューサーになる」と言ったら、猛反対されましたけどね。大学の授業にも禄に出なくなったので、勘当されました(苦笑)。

──勘当されてもなお、演劇の世界に踏み入れたかったんですね。ポスター貼りを始めたのが1983年とのことでしたから、『レミング』との出会いはその一年前です。

笹目 ええ。しかも、1983年に寺山さんが亡くなったので、『レミング』が「天井棧敷」の最終公演になってしまった。それでも劇場に通い続けていたら、「天井棧敷」のプロデューサーをされていた九條(今日子)さんに顔を覚えられまして。「そんなに好きなら手伝いに来る?」と誘っていただいたんです。これは自分の人生において最初で最後の、そして最大のチャンスだと思いました。そこで最初にお手伝いした舞台が、1983年に西武劇場(現・PARCO劇場)で上演した寺山修司さんの追悼公演だったんです。劇団はすでに解散してしまっていたので、ポスターをいろんなところに貼ってくれるスタッフが足りなかったんでしょうね。そこに“ちょうどいいのがいた!”という感じで、私が任されたのがすべての始まりでした。

──そこから、どんどんといろんな公演や劇団のポスターを貼るように?

笹目 そうです。PARCO劇場の制作の方たちと仲良くなり、PARCOで上演される舞台のポスター貼りの仕事を請け負うようになりました。ポスターを都内のいろんな劇場や美術大学、居酒屋などに貼らせてもらうようにお願いをしに行くんです。そのうちPARCOは映画の配給も始めたので、そちらも担当するようになって。今度はそのポスターがいろんな映画の宣伝関係者の目にとまり、映画関連の仕事も一気に増えていきました。当時、フランソワーズ・モレシャンさんと一緒に仕事をしたことがあり、彼女は自分のことを《ライフコーディネーター》と話していましたが、私は私で、「それなら僕はハイフコーディネーターだ」なんて冗談で言っていましたね(笑)。

──(笑)。でも、それだけ需要があったということですよね。

笹目 ちょうど時代はバブルで、劇場の新設も重なり、上演される舞台の数は毎月たくさんありますし、作品のジャンルなどに合わせて貼る場所を分析していったんです。そうやって信頼も築いていきました。また、私は、20歳の時に、演劇の世界で生きて行く決断をしましたが、まだまだ駆け出しで、役者や演出、スタッフなどができるわけでもない。でも演劇を愛し、ポスターを貼ることで、演劇の魅力を多くの人に知ってもらうことはできる。そんな思いで、この仕事をしていましたね。それと、これは少し余談になりますが、90年代の初頭に篠井英介さんの一人芝居を私がプロデュースしまして。そこで《演劇プロデューサー》の肩書き名乗ることができたので、それを機に親とも和解することができました(笑)。

画鋲の刺し跡や多少の破れはポスターが人目に触れていたという“生きた証”

──笹目さんは演劇ポスターの収集家でもありますが、当時はどのように集めていかれたのでしょう?

笹目 予備のポスターをそのまま頂くこともありましたし、劇団から寄贈していただくこともありました。ただ、アングラ劇団の人たちはちょっと怖いイメージがあって(笑)。「うちのポスターを使って商売をしているのか?」と誤解を招きそうだったので、そこで思いついたのが、劇場に貼ってあるポスターをもらうということでした。公演期間が終われば捨ててしまうだけなので、それをいただこうと。もちろん、画鋲を刺した跡なんかが残っているし、少し破れていたりもする。でもポスターにしてみれば、それって人の目に触れたという“生きた証”でもある。そこに魅力を感じたんです。

──どのくらい集まるものなんですか?

笹目 当時で年間500種類ぐらいは集まっていました。今保管しているのは、少なくとも3万点以上はあります。

──すごい量ですね! 今回の書籍ではそのなかからどのような基準で選んでいかれたのでしょう?

笹目 デザイン的に優れたものや、歴史的に価値のあるものなどを私なりに加味しながら選んでいきました。この本を見てもらえれば60年代頃から現在までの日本の演劇史の一面が分かるようになっていますし、それとは別に、純粋にさまざまなデザインの魅力や面白さも楽しんでいただけると思います。

──確かに年代ごとのデザインの変遷がすごく伝わってきます。

笹目 60年代から70年代のアングラ劇団のポスターだけでも100枚ほど選んでいるのですが、類を見ない感じのアバンギャルドさは、やはりあの時代にしか生まれなかったものだと思います。サイケデリックなデザインは当時のニューヨークの文化に影響されていますしね。それに、60年代の学生運動の時代に生まれた反抗心や反発心、また、そうしたカウンターカルチャー的なエネルギーがポスターにもしっかり表れているんです。それが90年代の小劇場ブームになってくると、ポスターのタッチも大きく変わってくる。鈴木成一さんがデザインされている「第三舞台」はその象徴の1つですよね。生瀬勝久さんが座長だった頃の「そとばこまち」のポスターも本当にかっこいいですから。

──90年代は洗練されたCMや広告が世間でも話題を集めた時代でもありました。

笹目 そうですね。そうしたなかで、演劇のポスターには広告のような縛りがないから、デザイナーが自由に楽しんで作っているんです。劇団の作風を理解し、作品のテーマを読み取って、デザイナーがどんな形でポスターにしていくか。今も時代を経て第一線で活躍されている方たちは、その読み取り能力に長けた素晴らしい才能を持ったデザイナーばかりなんですよね。

──なるほど。では、今回の書籍に掲載されているもののなかで、笹目さんが特に思い入れのあるポスターを挙げていただくと?

笹目 私が2013年にプロデュースをした『レミング ~世界の涯まで連れてって~』のポスターですね。『レミング』が私にとって原点だというお話はしましたが、寺山さんの没後30年の時にPARCO劇場で同じ作品を上演したんです。PARCO劇場も私の原点ですから、2つの出発点が重なった舞台のプロデュースを任されたことは大変光栄でした。また、宣伝美術を担当したのが「維新派」のアートディレクターで知られる東 學さんでして。彼とは同い年で、仲も良いんです。しかも、彼もかつて1982年に上演された『レミング』の戸田ツトムさんのポスターを見て宣伝美術の道に進む決心をしたそうなんですね。まさに私と同じ。その彼と同じ作品で一緒に仕事ができたという意味でも感慨深いポスターですね。

ポスターはやはり紙として人に見られるべきという思い

──笹目さんが感じる演劇のポスターの魅力とはなんでしょう?

笹目 映画やコンサートのポスターと違って、デザインのテイストや趣旨が大きく異なる点です。というのも、映画だと撮影が終わった後や試写を観て、どのシーンのカットをデザインで使うかといった考え方ができます。でも、演劇の場合は舞台が作品として完成する前にポスターを作らないといけないから、最終形が分からない状態でデザインする必要がある。コンサートの場合は、大抵ミュージシャンの写真がメインのデザインで構成は決まっていきますし、美術展などもそう。目玉の絵画や展示物の写真を大きく扱う。なのに、演劇だと場合によっては作品のタイトル以外、台本すら出来ていないことがあるんです。翻訳劇や再演作品だと物語は決まっていますが、演出家の見せ方次第で作風がガラリと変わっていきますからね。

──未知の世界観を先にイメージしていかないといけないわけですね。

笹目 そうなんです。劇作家や演出家が“こんな感じの舞台になりそう”と言ったものを、デザイナーが想像力を駆使して作っていく。ですから、演劇のポスターって総合的な芸術が合わさったものなんです。特に60年代のアングラ劇団が作っていたポスターは本当に素晴らしかった。代表的なところだと横尾忠則さん、宇野亜喜良さん、平野甲賀さん、篠原勝之さんのデザインなどですよね。

──それはやはり時代性もあるのでしょうか?

笹目 それもありますが、例えば当時の「天井棧敷」や「状況劇場」、「黒テント」などはポスターのデザイナーは舞台美術も兼ねていることが多かったんです。ですから、ポスターと舞台そのものの世界観が繋がっていたんですよね。それに、ポスターやチラシの役割ってお客さんの興味を引くためのものだけでなく、同時に、劇団員を鼓舞するという一面もあったんです。稽古場に貼られたポスターを役者やスタッフたちが見て、“俺たちはこういう芝居をみんなで作るんだ!”と気持ちを盛り上げていった。でも、そうした力を持ったデザインのポスターも、時代とともに変化していきました。90年代になると、いろんな役者を集めて公演を打つプロデュース公演が増えていき、それに伴って、ポスターやチラシに出演者たちの顔写真を載せるのがマストになっていったんです。すると、有名な俳優であればあるほど強いパブリックイメージがありますから、作品の世界観に沿ったデザインが難しくなっていった。それでも人の目を引くポスターを作らないといけませんから、当時は多くのデザイナーがいかに個性的で魅力のあるポスターを作るかを模索していたように思います。

──先ほどのお話に出た2013年の『レミング』もプロデュース公演ですが、ポスターはイラストだけで勝負されていますね。これはそうした時代の流れに対するアンチテーゼなのでしょうか。

笹目 そこまで大げさなものではないにせよ、思いはありました。役者の写真を使う気なんて、私には最初からありませんでしたから(笑)。でも、どのタレント事務所からも一切クレームが来ませんでした。作品に寄り添った1枚ですからね。私の気持ちが通じたのだと思っています。

──では、令和現在の演劇ポスターは笹目さんの目にどのように写っていますか? SNSをはじめとするウェブ媒体での宣伝が増えてきたこともあり、やはり変化は感じていらっしゃいますか?

笹目 デジタルが主流になりつつというよりもはや主流ですよね。これは非常に怖いなと感じています。例えばスマホでポスターやチラシのデザインを見るにしても、それぞれの端末の液晶画面の違いによって色合いが変わってきますから。紙と違って、万人が同じ色合いのものを共有できないんですよね。また、街なかでよく見かけるデジタルサイネージも、本当に宣伝広告の役割を果たしているのかと疑問に思うことがあります。20秒ぐらいで次の画像へと移ってしまうので、情報が脳に残らない。その意味では、じっくりと時間をかけて内容や情報が入手できる紙のほうが優れていると言えるのではないでしょうか。もちろん、デジタルにすることでコストが抑えられるという良さもあります。舞台制作には莫大なお金がかかりますから、経費は極力かけたくない。でも、そうした恩恵はあくまで一部なんです。やはりポスターを不特定多数の人に見てもらうことであったり、宣伝としての効果は紙がベストだと感じますね。でも、紙、デジタル両方ともいいところはあるので、どちらかではなく両方のいいところをうまく使いこすのが一番だと思います。もし“貼るのが面倒だ”とか、“どこに貼れば効果的なのかが分からないからポスターを敬遠している”という方がいれば、私のところに持ってきてくれれば貼りますよ、と思います(笑)。

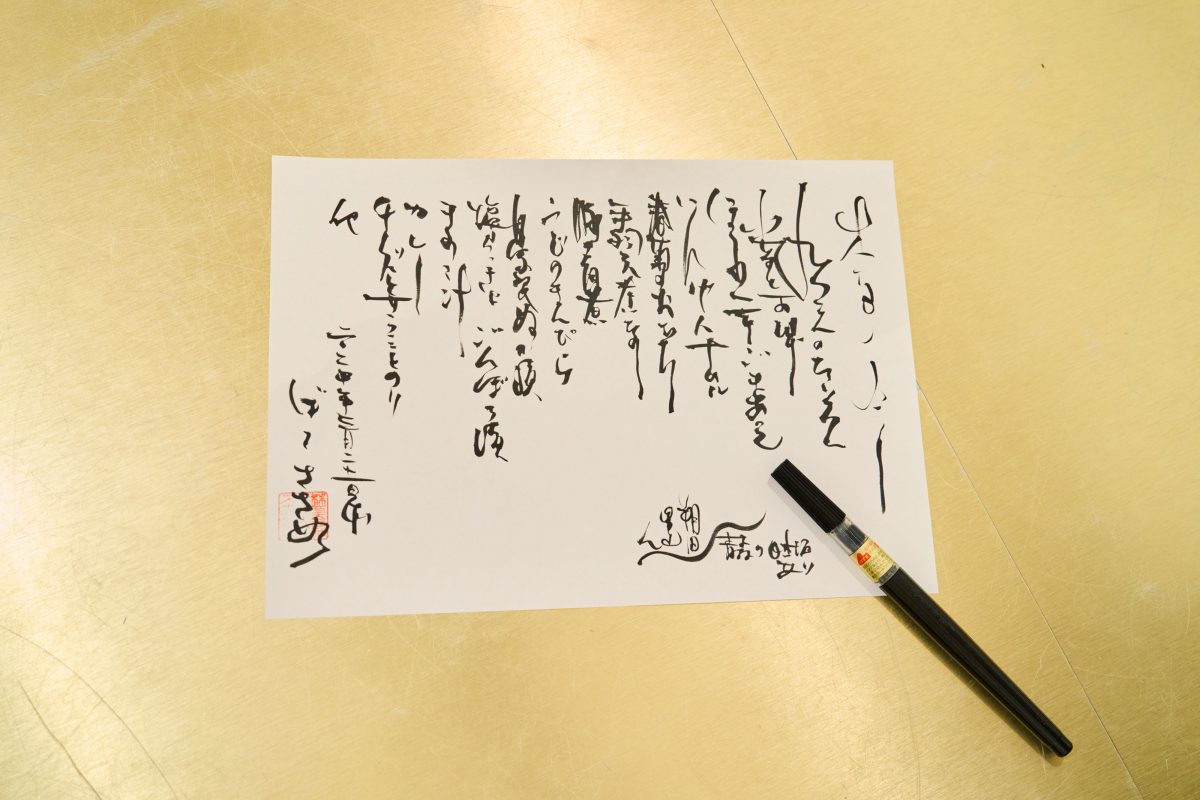

──アナログには便利さだけではない良さがあるので、いつまでも残ってほしいですよね。笹目さんは普段、渋谷でバーも経営されていますが、毎回、直筆でお品書きを書かれています。そうしたところにもアナログへの愛が感じられます。

笹目 ええ、筆ペンを愛用しているんです。実は書家のようなこともしていまして。何度か頼まれてCDジャケットに文字を書いたこともあります。ピエール瀧の『人生』(瀧勝名義)とかね。お品書きで使っているのは美輪明宏さんも愛用しているペンで、特に高級というわけではないのですが、一番しっくりくるんです。

──メニュー表を見せていただきましたが、なかには大きく文字を崩しているものもありますね。

笹目 我流ということもあり、日によってお客さんから「読めない」と言われることがあります(笑)。自分でもたまに、「これ、なんて書いてあるんだ⁉︎」って思う時がありますから(笑)。大体、最初の1行目でその日の崩し具合が決まるんですよね。ちゃんと読める字を書いたら残りも真面目に書いていきますが、いきなり崩れまくった字になるとどんどん崩れていく(笑)。でも、そうやって気分によって文字が大きく変わるのも書の面白さですね。

劇場のグラフィズム アングラ演劇から小劇場ブーム、現代まで

著者:笹目浩之

現在発売中 定価:4,950円(税込)

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766138198

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17793214/

株式会社グラフィック社 https://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=54194

60年代後半に劇団の旗印として登場し、時代を挑発したアングラ演劇のポスターや、70〜80年代の演劇ブーム、そして現在第一線で活躍する劇団のポスターなど約400点を収録。美術価値の高いものから、演劇史に残るポスター、これから時代をつくる劇団のチラシまでを網羅し、巻末には日本演劇界をリードする演出家、佐藤信・白井晃・松尾スズキ・小川絵梨子とのスペシャルインタビューも掲載。まさに小劇場の宣伝美術の決定版と言える1冊。

撮影/映美 取材・文/倉田モトキ