信長、秀吉、家康。天下人の書とは?

伊集院氏は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の自筆の書を比較し、独自の解説をしているのだが、この項もとてもおもしろい。それぞれの一部分を引用してみよう。

信長は書というものを自分らしいかたちで書くことを本望としていたのかもしれない。伝信長所用の陣羽織同様に、デザインというものが、当時、理解できていた唯一の武将かもしれない。それが秀吉、家康との違いとも言える。自筆の書から見えるのは、信長のモダニズムと言ってもいいだろう。

(『文字に美はありや』から引用)

秀吉の書は自由でおおらか。当時はすでに書には流派、手習いの風習があったが秀吉の書にはその形跡がないという。おそらく独学で書のトレーニングをしたのだろうと伊集院氏は見ている。

天下人まであとわずかとなった秀吉の書は、実に堂々としているし、あきらかに筆遣いが達者になっている。紙質も上質になったであろうが、墨の入れ方も修練をしている。ここに秀吉の生きざまがうかがえる。

(『文字に美はありや』から引用)

家康の自筆は、孫娘、千姫に送った手紙が取り上げられている。

家康の他の書状の字を見ると、文脈も簡素で要点をまぎれがないように伝えてあり、正直、固い文字が多い。ところが千姫に宛てた書はまことに丁寧で、思いが込もる。

(『文字に美はありや』から引用)

さて、天下を取ったこの三人の戦国大名に共通するのは、書は重要なものではなかったことと、伊集院氏は結論づけている。その証拠に書が達者であったと言われる武田信玄、上杉謙信は天下を取ることができなかった、と。

本書では、この他にも、“弘法も筆のあやまり”の空海、スペインの画家ジョアン・ミロの書を題材にした絵画、水戸黄門、大石内蔵助、近藤勇、西郷隆盛、松尾芭蕉、夏目漱石、井伏鱒二、太宰治、高村光太郎、立川談志、ビートたけし、など偉大な人々の書いた文字を取り上げている。

また、巻末では伊集院氏が書道ロボット“筆雄”と対面したエピソードもあり、これもとてもおもしろい。

書、文字は何であるのかを深く掘り下げた読み応えのある一冊だ。

【著書紹介】

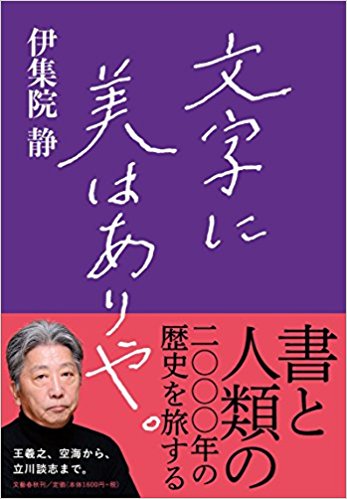

文字に美はありや。

著者:伊集院 静

発行:文藝春秋

歴史上の偉大な人物たちは、どのような文字を書いてきたのか。1700年間ずっと手本であり続けている”書聖”の王羲之、三筆に数えられる空海から、天下人の織田信長、豊臣秀吉や徳川家康、坂本龍馬や西郷隆盛など明治維新の立役者たち、夏目漱石や谷崎潤一郎、井伏鱒二や太宰治といった文豪、そして古今亭志ん生や立川談志、ビートたけしら芸人まで。彼らの作品(写真を百点以上掲載)と生涯を独自の視点で読み解いていく。2000年にわたる書と人類の歴史を旅して、見えてきたものとは――。この一冊を読めば、文字のすべてがわかります。「大人の流儀」シリーズでもおなじみの著者が、書について初めて本格的に描いたエッセイ。