音楽評論家の小野島 大さんとゲストが選ぶ優れたレコーディング作品を高音質で聴きながら、その作品の魅力や音へのこだわりについて語るトーク・イベント「Astell&Kern×disk union presents Talkin’ Loud & Sayin’ Music」。そのタイトル通り、ポータブルプレイヤーのハイエンドブランド「Astell&Kern」とディスクユニオンによる共同イベントとなります。その第2回にZAZEN BOYSの向井秀徳さんが登場。向井さんが考える優れたレコーディング作品について、熱いトークが繰り広げられました。

イベントは向井さんが考える良質な録音作品3枚を「Astell&Kern」のポータブルプレイヤー「AK380」を通して試聴し、小野島さんが向井さんに選出理由や魅力について聞いていくという流れでスタート。その3枚についてのおふたりのやりとりをここで紹介しながら、レポートをお届けします。

1.ザ・ローリング・ストーンズ「ホット・スタッフ」

小野島:向井さんが普段お聴きになっている自分以外のアーティストで、これはいい音だなというものを3作品選んでいただいて、一緒にお聴きしようと思います。最初に選んでいただいたのが、ザ・ローリング・ストーンズの「ブラック・アンド・ブルー」(1976)。これはロン・ウッドが加入した最初のアルバムですね。

向井:ストーンズで一番好きなアルバムですね。

小野島:どうして?

向井:ファンキーだから。そして、超ぐっとくる同じようなスタイルのバラードが2曲入っている。1曲にしておけばいいのに2曲も入っているのがいいんですよね。

小野島:しかも長い。

向井:「ホット・スタッフ」という曲で始まるんですけども、これはもう完全にずっと繰り返しのファンクなんですけどね。

小野島:では、「ホット・スタッフ」を聴いてもらおうと思いますけど、これはまさにZAZEN BOYSに通じるミニマルなファンキー感がある曲です。ギターのカッティングも含めて。

向井:私、NYパンクのテレヴィジョンっていうバンドも大好きなんですけれど、テレヴィジョンもツイン・ギターで、絡み方とかがすごくストーンズっぽいなって前々から思っていたんです。トム・ヴァーレインのフレーズはすごく個性的でリズミックで、ギターのソリッド感や2本のギターが同等に絡む感じとかがすごくストーンズっぽい。それにすごいアクの強いヴォーカルでかっこいいなと思っていたんです。

小野島:この「ブラック・アンド・ブルー」が76年で、テレヴィジョンの「マーキームーン」が77年だから、実は1年しか違わないんですよね。年代が離れているように思うけども、実は近い。

向井:それはおもしろいですね。インナー・スリーヴにレコーディングしたときのトラックシートが印刷されているんですけれど、それを見るとどのトラックに何の音が入っているかということがわかる。こういう録音の仕方していたのかと、すごく興味深い。

小野島:これはレコーディング経験のあるミュージシャンの方が見ると、やっぱりいろんなことがわかってくるんですか。

向井:このトラックにこの音が入っているんだなってわかるんです。つまり、こういうオーバーダビングをしているんだとか。その当時16トラックっていうのは非常に少ないトラック数だと思うんですよね。

小野島:当時でも。

向井:この頃はもう24トラックレコードだってありましたから。ストーンズは16トラックだけで録り切っているんですとよね。例えばドラムはキックドラム、スネア、タム、全パーツをセパレートして1トラックずつ録音して、後でバランスを取るというやり方が普通なんですけど、このアルバムの16トラックの中でチャーリー(・ワッツ)はドラムをトラック1とトラック2のステレオ、つまり2トラックだけ使ってまとめているのがわかります。それにしてもカッコいいですね。すごく音が生々しい。

小野島:録音が以前と全然違いますよね。その前のストーンズって割とモコモコした感じの音だったけど、これだけクリアで生々しいし、リズム隊も立っているしギターも鋭い。何か意識が変わったんですかね?

向井:ギタリストがいないですよね。ロン・ウッドってここで加入したってなっているけど、トラックシートを見ても、ロン・ウッドのロニー・ウッドっていう名前はね、出てこないんですよね。3曲目の「チェリー・オー・ベイビー」ではトラックシートにバツマークがあって、使っていないトラックがあることがわかる。ここのトラック空いているから何か入れようや、何か重ねようよとかノリでなったりするんだけど、ストーンズは必要ないと判断したんですね。

小野島:そういう割り切りっていうのはけっこう難しいものなんですか? いらないんだからいらないよ、トラック余ったっていいじゃんって。

向井:だいたい、コーラスを重ねようやとかなるかもしれないんですけど、もう十分だったんでしょうね。バックグラウンド・ヴォーカルはハイとローで2トラックあるんですけど、ミックとキースは別々のトラックじゃなくて1トラックで一緒に歌っている。ライヴ写真でよく見るような同じマイクでふたりそろってイェイって、歌っているあのシーンがこのトラックシートから想像できて楽しいですね。

小野島:いい話だな。勉強になりますね。

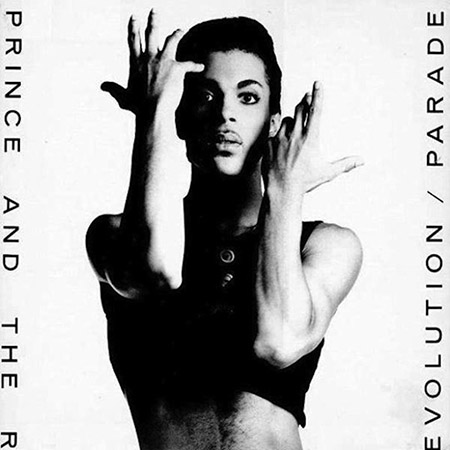

2.プリンス「ニュー・ポジション」「アイ・ワンダー・ユー」

小野島:2作目はプリンスの「パレード」(1986)を選んでいただいたわけですが、向井さんにとってプリンスはどんな存在ですか?

向井:もう毒個性ですね。ポイズンパーソナリティ。とにかくプリンス以外の何物でもないっていう。もうプリンスはプリンスだっていう、確固たる個性。

小野島:「パレード」はプリンスの本当の絶頂期の一番冴えわたっていた時期の一番尖っていたアルバムという位置付けですけれど、これはまさにリアルタイムでお聴きになっていたわけですよね。

向井:私の8歳上の兄貴がプリンスにハマりまして、「パープル・レイン」の頃に。私はその時小学生で何も理解できませんでした。それでも何度も何度も聴かされるうちに、だんだんこの人は、クラスのみんなが聴いているボーイ・ジョージとかMTVのヒットチャートに入っているほかのアーティストとは違う、本当に特別な存在なんだっていうのをうっすらと認識し始めたんですよね。「パレード」の先行シングルで「KISS」を聴いたときに、もうほかのメインストリームの音楽とがーっと差をつけたんだなって――その時は中1だったんですけれど――思いましたね。では、「ニュー・ポジション」「アイ・ワンダー・ユー」と2曲続けていきましょう。これは2曲で1曲だから。

小野島:聴いていただいてわかったと思いますが、すごいですね。向井さんと同じようにプリンスも歌も演奏も、エンジニアも全部自分ひとりでやっているわけですけど、そういう観点から見てプリンスの音の作り方というのはどういう特徴があるんでしょうか?

向井:86年という時代にその時のメインストリームのサウンドというのはいかに音を重ねるか、分厚くするか、エコーを付けるか、リバーヴですよね。デジタルリバーヴ全盛の時代。ドラムに全部、キックでも全部にリバーヴがかかっているわけです。とにかくすごい、ぱっと聴き、ゴージャスな感じがする。

小野島:いわゆるビッグサウンドっていうやつですね。

向井:しかも、明らかにデジタルな、最新技術ですよみたいなことを知らしめるような、そういうリバーヴの使い方っていうのをしてたと思うんですね。派手派手サウンド、ボディコンサウンドですよね。そういう中で、プリンスは完全にノーリバーヴ、スカスカの、しかもベースとドラムとあとはもう歌だけみたいな、そういう世界。「ニュー・ポジション」はファンクだけれどギターが入っていない。変な鐘の音で、合いの手を入れているだけで。でも、すごいグルーヴを出している。リズムは揺れているんですよ、すっごい。肉体的なふうに思える。一方、そこからつながる「アイ・ワンダー・ユー」はプリンスも大好きなケイト・ブッシュとかあのあたりのめくるめくような曲であり、そしてちょっと怖い。怖い感じのストリングスが入ってきているくせに、ギターカッティングとか入れて、ここで無理やりファンキー感を出すっていう。この、本来そこにあるべきじゃないものを入れてくる異物感というか、でもそれが最終的にすごくノリノリになっているということですかね。けれんみを出すとか、こけおどしとかじゃなくて、プリンスはこれがかっこいいと思ってやったんでしょうね。

小野島:要するに単に変な音を出すとか、変な音を追求するっていうだけだったらこの時代そういう人いっぱいいたと思うんだけど、それがこれだけ気持ち良くてファンキーな音楽になっているっていうのはやっぱりプリンスの才能というか。安直な言い方になりますけど。

向井:そして、評価されてセールスもあったということでしょうね。子供の私でもわかった。この違和感なんだけど、気持ちいいみたいな。

小野島:新しいものの追求と伝統的なもの、要するに黒人音楽のファンキーなものに対する敬意みたいなものが共存しているというか、そういうところがある。だからこれはウソが本当か知らないけど都市伝説めいた話があって、プリンスが来日した時に、たまたま楽屋か何かにPファンクの特集をやっている雑誌が置いてあって、Pファンクのファミリーツリーみたいなのが書いてあったんだそうです。それをプリンスが見て、なんで俺の名前が入ってないんだって怒ったという逸話がある。いい話でしょ。そういうふうなところもありつつ、変態的な音、今みたいな音も作る。そういう実験性もあるみたいな。それが両立していたのがこの時代のプリンスのすごいところだったんでしょうね。

3.シェラック「Didn’t We Deserve a Look at You the Way You Really Are」

小野島:最後のアーティストということで向井さんが選んでくださったのが、スティーヴ・アルビニのシェラックです。今日は、私はアルビニのTシャツを着てきたんですけれど、シェラックの魅力っていうのはどこにあるんでしょう?

向井:この世のすべてに憤っている男のサウンドってことですかね。オレ憤ってるんだってギターをガッて鳴らすっていうよりは、この憤りの音をレコーディングしてやるっていう。一緒に仕事はしたくないですけど、アルビニのちょっとひんまがった、パラノイアちっくな感じが聴く分にはカッコいい。

小野島:アルビニっていうのはプロデューサーであり、エンジニアとしても世界中で有名で、ニルヴァーナの「イン・ユーテロ」も彼が手がけています。良い意味でも悪い意味でもインディペンデントな人で、しかもバンドの音を加工するのではなくて、そのまま録る。だからお前らが最高の演奏をすれば最高の音になるし、つまんなければつまんないよと、そういうポリシーでやっている人らしいんですけどね。では、2ndアルバムの「Terraform」から「Didn’t We Deserve a Look at You the Way You Really Are」を聴いてもらいます。

向井:シェラックのサウンドはとにかく中低域なんですね。中低域でベースとキックの音がかぶっているんですよ。たぶんキックドラムがそんなに口径がでかいやつじゃないから、ベースもそんなスーパーロー出してないんですよね。普通のオーソドックスな低音。聴くとかぶっているんです。それをわざわざどっちかをカットしたりどっちかを持ち上げたりしてないんですよ。だからむむむって鳴ってる部分がある。それがアルビニにとってはリアルなんですよ。私もその感じは好きなんですよね。どっかを引かしてどっかを立てるとか、テトリスのように本当は組み立てなきゃいけないんでしょうけど、周波数をバランスよく並べるためには。それをしてないんですよね。そのまま鳴っている音を、マイクの位置とかでちょうどいい鳴りのところを狙ってやっているから全然違和感なく気持ちのいいナチュラルな音になっている。今この感じで聴いているとそれがすごくわかりますね。これが小さい音とかで聴いていると、もしかしたらあまりよくわからないかもしれない。ヴォリューム上げて行けばいくほど、この人のバランスの良さがわかっていく。小さい音で聴いても爆音に聴こえる、音圧があるっていうふうにするのが今のスタンダード。でも、それは不自然なんですよね。シェラックは、ぐーっとあげていけばいくなりにライヴを聴いてるみたいになる。

小野島:小さい音は小さい音で聴こえて、大きい音は大きい音で聴こえるというのが本来の自然なダイナミズムだけれど、今はコンプレッサーを使って迫力を出している。今度アルビニと一緒にやってくださいよ。

向井:絶対イヤです。

小野島:(笑)そこまで言っておいて。

向井:ミシガン湖で泳ぎますよ。それぐらいなら。

小野島:結論を無理やりつけるのはなんなんですけど、向井さんにとっていい音とは何か。それはいい音楽とどういうふうな関係があるのかをお聞かせいただきたいのですが。

向井:いい音楽、つまりいい音。ソウル、ブルース、アンド気持ちですね。それが伝わる音がいい音。それしかない。あと、自分の好みですね。

小野島:そのためにMATSURI STUDIOで日々研鑽に励んでいるということで。

向井:研鑽って。(高倉)健さんの映画、この前久々に見たくなってずっと見ていましたけどね。「居酒屋兆治」とか。そういう感じです。

小野島:取り留めもない話になりましたけど、向井さんらしい音楽哲学みたいなものをお聞きいただけたと思います。ありがとうございました。