師弟百景

第1回 洋傘職人/師=林康明 弟子=古川大助

コロナ禍によりリモートワークが推奨されている昨今。そんな世の流れと対極にあるのが、職人仕事であり、その師弟関係です。

「好きなことを極める」「企業に就職せずに生きるには」といった要素に魅力を感じて職人を志向する若いひとが増えてきている現在、「師弟関係」というものもまた、「親方の背中を見て覚えろ」から「理論も教える。科学的に仕事を学べ」の形へと、時代に即して多様に変化してきています。

本企画では、血縁以外にも門戸を広げている職人仕事の師匠と弟子のそんな“リアル”な関係を、ノンフィクションライターの井上理津子氏が取材し描き出していきます。

1回目は、洋傘職人のちょっと変わった師弟関係を取り上げます。

(執筆:井上理津子/撮影:川本聖哉)

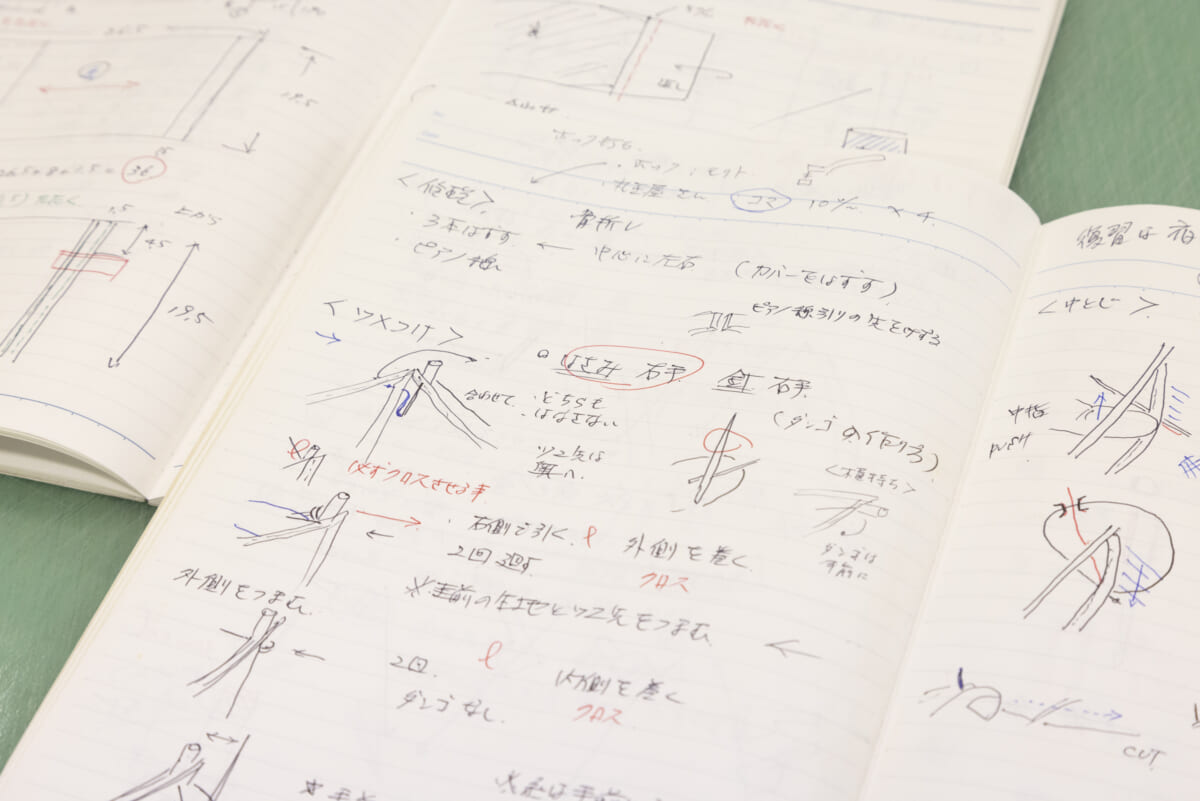

緻密で丹精な「修業ノート」

壁際に美しい傘がずらりと並ぶ空間で、「これが、そのときのメモです」と、林康明さんが大学ノートを見せてくださり、仰天した。

まるごと1冊に、針や糸、骨などを描いた緻密なイラストが無数に並び、まるでパラパラ漫画のよう。指をどちらに向けるかも示し、「体の左側にかかえる」「右側で輪をとおす」「ウワイトは緩める」「下はピンと張る」などと注意点がきれいな文字で端的に添えられている。それはそれは丹精なものだったからだ。

「もしかして美大出ですか?」思わず問うと、「いいえ文系です。絵を描くのはまあ好きなほうでしたので」と淡々と。「2013年に渡邊政計さんに教わった工程を、その場その場で書き留めた」というノートだ。

渡邊さんとは、洋傘製造の全行程を知り尽くした、当時すでに80代だった伝説の熟練職人。「その場」とは、その渡辺さんが工場長を務め、日本式の製造をおこなっていた中国・廈門(アモイ)の洋傘製造工場(本社・大阪府)のことである。林さんは、合計2か月間、その工場に住み込んで渡邊さんに師事し、全工程をモノにした。緻密にして丹精なこの大学ノートには、「一気に習得するぞ」という熱量が満ち満ちている。

今、国内にわずかしかいない、全工程をこなせる洋傘職人の林さんは、オリジナルブランドRamuda(ラムダ)を持つと共に、有名ブランドの傘を共同開発して製造する株式会社市原(東京都中央区)の取締役・製造部部長でいらっしゃる。輪郭を説明しなければ————。

完全分業制の業界だった

株式会社市原は1946年に「ベルト屋」として創業し、紳士の雑貨小物を製造してきた会社だ。アイビーやトラディショナルの草分けとも総本山とも言われた銀座の「テイジンメンズショップ」(2021年閉店)に納品していたところ、1968年に「ディスプレー用に男のおしゃれ傘を作ってほしい」と依頼されたのが、傘作りの事始めだそう。

男の傘といえば黒いこうもり傘しかなかった時代に、トラディショナルスタイルの傘を作成した。次にテイジンから「新開発の高密度繊維の生地、レクタスで傘を作れないか」と相談を受ける。表面に凹凸があるために困難を極めたが、1985年頃に完成し、大ヒットを放つ。そこから傘屋にシフトしたという。林さんは、ちょうどその頃に入社した。

1本の傘には40〜50のパーツが使われ、製造は、実に約15工程にも及ぶ。まず、三角形の型を厚紙で作り、それに実際にカッターを当ててみた感覚から微調整して、木型を手作りする。検反した生地を、その木型からコマの数を裁断した後、専門用語に言う「天紙・ダボ布作り」「ダボ巻き」「ろくろ巻き」「中縫い」「天紙取り付け・天かがり」「口とじ」「中とじ」「菊座作成・取り付け」「陣笠取り付け」など。いずれも繊細な作業で、それぞれの工程をそれぞれの専門職人が請け負う分業制が続いてきた。

職人の高齢化が進み、次世代が継がない。大手メーカーは1990年ごろから製造を海外にこぞって移した。日本の法律では、最終工程だけ日本でおこなえば「Made in Japan」と表記できる。「本物の日本製」を探すのが難しくなってきたのは承知のとおりで、誰の目にも由々しき問題だ。

画期的な方向転換の要人として

長く市原の傘作りを担ってくれた職人が廃業したのを機に、市原は「社内で一貫生産を」と画期的な方向転換を打ち出す。担当に白羽の矢が当たったのが林さんだったのだ。営業職だったが、企画会議時にさっとイラストを描いて示すなど、その器用さが買われた。

「え? 私が? と逡巡する間もなく修業先探しとなって……」

東京ばかりか関西でも修業先を探した。高齢、受け入れ態勢がないなどの理由でことごとく断られたが、大阪の一社が承諾してくれ、先述の渡邊さんに教わることができたのだ。

「廈門の工場には、現地の女工さんが約200人、工程別に働いていました。あまりにも工程が多く、手作業が多いと改めて実感。一日12時間以上、渡邊さんにくっつきました」

渡邊さんが発する「これくらい」「こんなふうに」といった漠たる表現を、イラストと言語に変換して書き留めたのが、あの大学ノート。林さんは帰国後、骨、生地の組成や収縮率に合わせて木型を一つずつ作る、生地を一枚ずつ裁断するなど一部修正して、林流儀=市原流儀の一貫製作スタイルを構築した。社の工房スペースで、後進を交えてもくもくと傘製作を続けてきたのだった。

「言葉ではわかんないだろうけど」と言いつつも、林さんがつぶやくように語る。

「最も重要なのはやっぱり型だな。左右1ミリの違いでも8コマで16ミリもずれてくる」

「うちの特徴は、生地が穏やかなカーブを描きながらへこむ『谷落ち張り』。フォルムがきれいなんだ」

この仕事が好き、というオーラがにじみ出ている。53歳から洋傘職人、もうすぐ10年だ。

全20回の「洋傘職人養成塾」

洋傘業界が廃れないために、洋傘一貫製作の技術を伝えていきたい——と、市原で開く「洋傘職人養成塾」(座長:奥田正子=市原会長、後援:東京都洋傘協同組合)に通い、林さんに習った1人が愛知県在住の古川大助さんだ。

古川さんには、しかとした事情があった。

元自動車学校に勤める猛烈サラリーマン。子育ても妻にまかせっきりで、「ワーク・ライフバランス、ゼロ」だった。その脱却を図ろうと思い切って脱サラし、37歳で自宅をオフィスに遺影写真の加工・撮影業を起業した。滑り出し快調。仕事柄、たびたび遺族やお年寄りの家を訪問するようになり、多くの家の箪笥の中に着物が眠っていることに気づく。断捨離ばやりのご時世、売ろうとしても値段がつかない。「思い出がいっぱいだけど、場所をとりすぎ。捨てなければ」という悲痛な声を幾人もから聞き、曰く「着物問題」を解決するため、「日傘にリメイクできないか」と考えたのだ。

「大好きなおばあちゃんの着物が日傘に生まれ変わり、娘さんやお孫さんたちを見守るって、命のバトンをつなぐようで、なんだかいいと思いませんか?」

ちなみに、遺影写真の加工・撮影業のもとよりの屋号が「BATON」。日傘リメイクの部門も立ち上げたいと気持ちがはやる。雨傘ではなく日傘なのは、着物が水に弱いから。洗わずに用いるには、日傘がベストだったのだ。

ネットで市原の「洋傘職人養成塾」を見つけ、迷うことなく通うことにした。この塾は、毎週土曜日の一日コースと水曜日夜間の2時間コース(いずれも全20回)があり、前者に通いたいのは山々だが、土曜日に本体の業務を休むわけにいかず、後者を選ぶ。それでも仕事をぬっての毎週の上京は綱渡りのスケジュール。「やるっきゃない」。

「素人も素人。ドがつく素人だったけど、意気込みはスゴかったよね」と林さんが言えば、

「はい、無謀でした。『あなたが技術を習得したら頼むね』と、着物を託してくださったお客さんがもういらしたものですから」と古川さん。

第1回と第2回は「裁ち」、第3回から「中縫い」。テキストが用意され、工程順に足早のカリキュラムだ。もう一人、女性の受講生と一緒だったが、「針を持つのもミシンを触るのも小学校の授業以来」の古川さんは、さっそくついていけなくなり、並行して地元の洋裁教室に通ったという。家でもテキストをにらみ、反復練習を重ねた。

果敢な挑戦が続く

———林さんの教え方は、どうでしたか?

「気さくな方なのに、講座ではこだわり全開。というか、目の色が変わりました。何度もおっしゃったのは『見目麗しく』という言葉。細部までこだわって美しくさせなくちゃいけないと。少しでも形がずれると『やり直そう』と言われました」

———手取り足取り?

「どちらかといえばそうでした。私、林先生のおっしゃることに、つい『はい』『はい』と返事したくせに実はちっとも分かっていない、ということがままあったのですが、それもお見通しでした」

苦手なのは、縫う順番が複雑な「天かがり」という工程。「林先生から『こーら、そこんとこ違うだろー』という言葉が飛んできたこともありました」と振り返る。好きなのは、骨組みの先端と生地をつなぎ合わせる「露先」と呼ぶ工程。生地の張りが緩いと、ほどいてイチからやりなおす。「大変だけど、何度もやり直してぴたっと合ったときの喜びはひとしおなんです」

古川さんの果敢な挑戦は、塾を修了してからも続く。

本体の遺影写真加工・撮影の依頼が増えるにつれ、自ずと周囲に「日傘にリメイク」も認知され、「練習に使って」と着物をくれる人たちが現れる。古川さんは、そうした生地を使って試作品作りに余念がないのだ。すでに400本を試作した。そのうち300本は失敗し、100本が成功したのだとか。地元のギャラリーで、その100本を並べる個展をおこなって、多くの人に見てもらいたいと思い、コロナ禍の目下、開催する時期を見ているところだそうだ。仕事としては1本1万5000円で請け負い、すでに30枚の着物を30本の日傘に蘇らせたという。1本に4日間のフルエネルギーを費やして。

「まだまだです。正絹、紬、ウール、大島など、開いたときの生地のサイズ感がさまざまだと、やればやるほど分かってきました。今もときどき上京して市原に伺い、相談にのってもらっています。大変なことも多いですが、今、すごく充実していて、ワーク・ライフバランスもばっちりです」(古川さん)

「私は『趣味は?』と聞かれると『傘作り』と答えちゃうけど、古川さんも似た感覚になってきているのかもしれないね(笑)」(林さん)

職人の道に50代から入った林さんと、およそ40歳から入った古川さん。おふたりとも、職人仕事を通して今、アクセル全開で人生を楽しんでいる。大したものだ。

【師弟プロフィール】

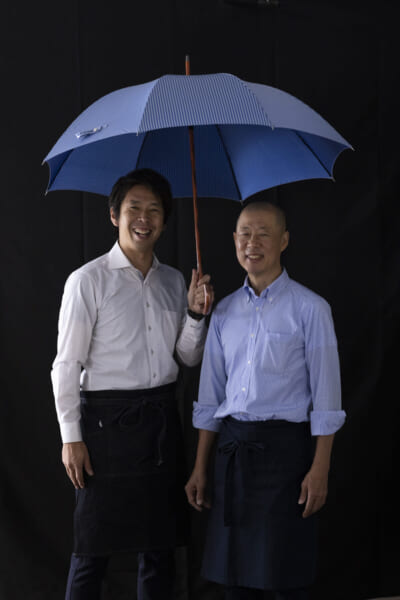

●林康明/はやし・やすあき(右)/1960年生まれ。1985年株式会社市原入社。営業職で活躍するも、2013年、傘職人・渡邊政計氏に師事し、傘職人となる。洋傘が東京都の伝統工芸品に指定された2019年、伝統工芸士に認定される。

●古川大助/ふるかわ・だいすけ(左)/1979年生まれ。地元・愛知県で自動車学校に勤務した後、2016年に脱サラし、遺影写真の加工等をする「オフィスBATON」設立。洋傘職人養成塾を修了した2019年から着物リメイクの日傘作りもおこなっている。

【執筆者プロフィール】

井上理津子(いのうえ・りつこ)

ノンフィクション