「山崎晴太郎の余白思考 デザイン的考察学」第1回

デザイナー、経営者、テレビ番組のコメンテーターなど、多岐にわたる活動を展開するアートディレクターの山崎晴太郎さんが新たなモノの見方や楽しみ方を提案していく連載がスタート。自身の著書にもなった、ビジネスやデザインの分野だけにとどまらない「余白思考」という考え方から、暮らしを豊かにするヒントを紹介していきます。第1回は山崎さんの紹介とともに、デザイナーになるまでの紆余曲折した道のり、またそれらが現在とも繋がっていくエピソードなど、これまでを伺います。

演劇体験から始まった“表現”することの面白さ

──山崎さんのプロフィールを拝見すると、絶えず、“表現する場”をボーダーレスにご自身の中に取り入れていくアクティブさに驚かされます。今回はその1つひとつに迫っていきたいのですが、“表現”することの最初の体験は演劇だったそうですね。

山崎 そうです。英語演劇を始めたのは3歳の時でした。表現の面白さを知り、当時から漠然とこの世界でやっていきたいという思いを持ち始めていました。それが自分の中でより明確に固まったのが高2の時。きっかけは劇団四季の『ライオン・キング』を観たことです。舞台上で見せる動物(キャラクター)の動きや演出方法など、どれもが斬新で、衝撃的で。「表現の世界って、こんなにもいろんなことができるんだ」と思ったんですね。改めて自分も何かしら表現する職に就きたいと思いましたし、その気持ちは今も芯として強くあります。

──演劇の世界だと役者や演出家などの道がありますが、結果的にその方向には進まれなかったんですね。

山崎 演出家になりたいという思いは頭の中にありました。ただ、あくまで選択肢の一つという考えで、もっといろんな表現手法に目を向けようという思いが強かったんです。大学も一般的な私学の立教大学を選んだのですが、これにも理由があるんです。演劇表現の道に進むのであれば、美大や日芸(日本大学芸術学部)に進むという選択肢があります。でも、僕が生み出し、届けたいと思っている表現の相手は限られた特別な人たちではなく、いわゆる普通の生活を送っている方々。ですから、表現を届けたい人たちの気持ちを理解するために、なるべく同じ経験をしたいと思い、それで、立教大学に進み、写真を学びました。

──写真を選ばれたのはなぜでしょう?

山崎 これにはちょっとした偶然と面白い出会いがあったんです。話が少し前後しますが、僕は10代の頃、たくさんの本を読んでいたんです。……いや、読まされていたというほうが近いんですけどね(苦笑)。特に高校時代は紀行文が好きで、沢木耕太郎さんの『深夜特急』や辺見庸さんの『もの食う人びと』、開高健さんの『オーパ!』シリーズといった作品をよく読んでいました。その影響もあり、大学受験が終わってから入学式までの時間を使って、青春18きっぷで日本中を巡る旅をしたんです。その時、たまたまローカル線のボックスシートの向かい合わせで座った方が写真家の方で。僕も長旅で手持ち無沙汰だったこともあり、写真やカメラについていろいろ教えてもらったところ、すごく興味が湧いたんです。演劇の世界で演出家になることも考えていた頭の中に、突然、ポンっと“写真も面白そうだぞ!”という思いが湧き出てきて。思い立ったらすぐ行動だ! と、旅から帰ってきたその日に写真家の方に教えてもらった中野のフジヤカメラに行き、ニコンのFE2を購入しました。

──そこまで山崎さんの心を突き動かした写真の魅力とは何だったのでしょう?

山崎 それが、あまり詳しく覚えていないんです(笑)。でも、話をしてくれている時の写真家さんの顔がすごく輝いていたのははっきりと覚えています。自分の仕事を楽しそうにいきいきと語れる大人って、そうそういない。10代の僕はそこにうらやましさを感じたんだと思います。それに、その頃から僕には、演劇にしろ、写真にしろ、表現と呼ばれるものは最終的にすべて必ず繋がっていくはずだという思いがあったので、興味を持ったものに対してはとりあえず全部経験してみようという思いがあったんです。

──ということは、大学在学中から写真以外のことにも手を伸ばしていたんですか?

山崎 そうですね。高校時代からストリートダンスもやっていたので、その流れで、大学ではクラブイベントをオーガナイズするチームにも所属していました。渋谷や六本木で、いろんなダンサーやDJ、ラッパーたちがパフォーマンスする場を作っていたんです。ただ、イベントを開催するとなると、それを宣伝するためのポスターやフライヤーが必要になる。そのグラフィックデザインも担当していました。また、当時はステージに映すVJが流行りだしていた時期でもあったので、その映像編集もしたり。大学では写真を学び、プライベートではダンスチームに入り、同時にグラフィックデザインや映像も作る。今思えば、なかなかに多忙な大学1、2年生でした(笑)。

──すでに現在のお仕事とリンクするところがたくさんありますね。その頃、写真はどのようなものを撮られていたのでしょう。

山崎 当時はジャーナリスティックな写真に憧れていました。報道写真家・一ノ瀬泰造さんの著書『地雷を踏んだらサヨウナラ』を読んで、なんてかっこいいんだと思ったりして。マグナム・フォト(※ロバート・キャパらによって1947年に結成された、世界を代表する国際的な写真家のグループ)に入りたいと思っていましたね。その頃から、“写真やデザインの力で人の心は変えられる”、“正しいことは必ず伝わる”ということを信条にしていたんです。それもあって、先ほどお話ししたクラブイベントでも、自分がフィリピンで撮影したストリートチルドレンなどの写真をフロアに貼ったりしていました。また、NPOやNGOの方たちとも繋がりを持っていましたので、彼らの活動と一般の若者たちの心を結びつけるにはどうすればいいかということも常に考えていました。ただ、そうした思いを抱く一方で、今度は映像を撮りたくなったんです。今でも目標の一つなのですが、昔から映画を撮るのが夢で。大学で写真を学び、写真を連続させれば映像になるんだということに改めて気づいたので、その知識を活かして新しい表現を学ぼうと、大学3年生の時にアメリカに留学することを決めました。

──ニューヨークフィルムアカデミーですね。なぜ、国内ではなくアメリカの学校を選ばれたのでしょう?

山崎 日本映画が好きだったんですが、当時はハリウッド映画が全盛で。相手を倒すには、まず敵の映画の理論を学ぶのが一番だと思ったんです。“敵”なんて言い方をしましたけど、その時のクラスメートとは今でもすごく仲が良いですよ(笑)。

──当時はどのような映像を?

山崎 海外の音楽やMVが好きだったので、最初はそれに影響を受けたような作品を提出したんです。すごく怒られました(笑)。「君の“魂”はどこにある?」「自分の内側から生まれ出る、君にしか出せない表現はなんだ?」と批判されて。ただ、その後、アートフィルムのような作品を撮ったところ、非常に大きな評価をいただきました。性の尊さや純血さを現した概念的な内容で、僕としては色をテーマに男女の関係性を描いたつもりだったんです。でも、「これは善と悪の象徴だ」「私には人種を表現しているように感じる」と解釈する人がたくさんいて。

──発想や想像が豊かじゃないと生まれない解釈ですね。

山崎 僕も、“人のバックボーンによって、こんなに異なる解釈をするのか”と驚きました。ただ一方で、やはりそうやって自分にしかできないものを表現していかないと世界では勝負できないんだということを学んだ経験でもあります。“表現”の繋がりで、生け花や水墨画も30を超えたタイミングから始めたのですが、それらはすべて自分を100%出せるもの……つまり、自分のルーツやアイデンティティを表現の中に取り込むために始めたことなんです。自身の中から生まれ出るものを何よりも大事にしなければいけない──そうした考えを確立したのが21歳の時でした。

大事にしているのは日常的な感覚と新たな発想の組み合わせ

──留学をしていたのが21歳。となると、就職活動も視野に入れなければいけない時期です。

山崎 ええ。留年することなく卒業できる状況ではあったのですが、おっしゃるように帰国した時点で、すでに当時の就職活動に出遅れていました。一部の映像制作会社などはまだ募集していたので、そこに懸けたりして。最終的にベンチャーの代理店に就職しました。ただ、そこで働いたのは2年間だけでしたね。実は、それとは別に内定をいただいた企業もあったんです。僕、『ドラえもん』が子どもの頃から大好きで。その会社では、《リアルドラえもんプロジェクト》というのを立ち上げていたので、“ドラえもんを作れるのであれば、クリエイションの仕事じゃなくても構わない”と思って応募したんです。なのに、内定者懇親会でドラえもん愛をひたすらしゃべっていたら、その僕の姿を見て「営業向き」という判断をされまして。ドラえもんを作れないのであれば僕にとっては本末転倒なので(笑)、その会社に内定の辞退を申し入れました。

──ということは、実際に就職した会社ではクリエイティブな仕事をされていたのでしょうか?

山崎 はい。飲料メーカーや化粧品ブランドを担当し、限定商品のパッケージや記者発表の案内状のデザインなどを作っていました。いわゆる商品とPRにまつわるコミュニケーションツールです。ありがたいことに、関係者の方たちからは高い評価もいただきました。ただ、僕にとってはそれが逆に、辞めるきっかけになったんです。実際に利用する方々の声が直接届くことがほとんどありませんし、世間にどんな評価をされているのかも分からない。自分が未熟だったせいもあり、その状況に、誤解を恐れずにいうと、なんだか虚像を作っているような感覚になったんですね。それで、“もっと利用者の反応を感じられるデザインがしたい”と思い、就職をして一年が過ぎた頃に、会社に勤めながら、建築を総合的に学べる早稲田大学芸術学校に通い始めました。

──なぜ建築を?

山崎 もともと建築が好きだったのもありましたが、建築もやはり総合芸術と言われるジャンルなので、全く違う角度から多くのことを学べそうだなと思ったんです。理系だから、とこれまで諦めていた部分があったんですが、人生は一度きりだしやっぱりやってみようと。

──なるほど。これまでの経緯をお聞きしていると、新たな分野に飛び込む際には必ず留学や大学といった経験をされています。決して独学で済ませないのは、やはり専門知識を一から学ぶためですか?

山崎 早稲田に関しては文理も異なり、完全に門外漢な建築をしっかり学びたいという明確な動機があったからですね。留学したニューヨークフィルムアカデミーも同じです。ただ、30代になってから京都芸術大学の大学院に通っていた時期があるのですが、その時は自分が周囲から怒られなくなってきていると思ったからです。人間って怒られている時が一番、拡張していく気がしていて(笑)。だから、そうした環境に身を置くために異分野の学校に行っているというのはあります。京都芸術大学では現役で事務所を開設している建築士がたくさんいるような中、僕一人だけフレッシュな1年生みたいな感じでしたから(笑)。ただ、そうした刺激を自分に与えることが僕には必要で。だから外部からの刺激を入れ替えるために、しょっちゅう事務所も引っ越したりしているんだと思います。

──常に視野を広げ、向上心も養っていきたという思いが感じられます。

山崎 確かに、視野を広げていきたいという思いは常にあります。ただ、向上心というのはちょっと違うかもしれません。いろんなことを学ぶのは、そんなに特別な行動じゃないと思っています。例えば、ゲームの『ゼルダの伝説』が好きな人は、新作が出たら無条件で買っちゃいますよね。その感覚に近いのかなと。はたから見れば遊んでるだけのように見えるかもしれないけど、そのゲームをすることで新たな体験が得られて、面白い発想が生まれるかもしれないから、自分にとっては必要なこと。ただ、だからといって、それが向上心や努力かと言われると、やはり違う。言ってしまえば、僕がいろんな大学に行くのも、いろいろな挑戦をするのも、興味がある世界に飛び込んでいるだけなんです。けど、その行動を起こすことが何よりも大事だと思っていて。人は経験を重ねれば重ねるほど、視野が広がっていきます。社会のことをほとんど知らないまま青春18きっぷで旅をしていた時と、カメラを覚えてから旅をした時とでは、同じ景色でも見え方がまるで違うのと一緒で、何気ない町並みも面白く感じるようになる。すると、“表現”として生み出すものにも広がりができるんです。

──すべてが仕事に繋がっているんですね。

山崎 いえ、さすがに世の中、そんなに簡単ではないですよ(笑)。やっているときは“どこかで繋がればラッキーだな”くらいの感じです。ただ、僕は比較的多くの経験が仕事に繋がっている。そこはすごく幸運だなと思っています。

──経験や挑戦に費やした時間が無駄になるかもしれないという怖さはないのでしょうか?

山崎 当然あります。それでも挑戦し続けられるのは、デザインを仕事にしたからかもしれませんね。多くの方が新しいことを始めるのに躊躇するのは、“失敗しそう”とか、“怒られそう”といった不安が多分にあるからだと思うんです。でも、デザインを含め、クリエイションの仕事は“他と違うこと”を是としていく。他の人と同じことをしていると、それはマネになってしまうので。

──確かに。

山崎 ただ、そうやって他と違うものを生み出すのは、楽しくもあり、同時に苦しいところでもあって。やはり半年に一度くらいクリティック(批評、批判)でボコボコにされますから(苦笑)。特に学生時代はそうですね。みんなの前で自分の作品を発表し、教授から公開処刑のようにダメ出しを受けると相当こたえます。なんせ、自分の内面から生まれたものをめちゃめちゃに批判されるわけですから。

──その人の思考や価値観などを否定されるようなものですよね。

山崎 そう。もはや人格否定みたいなものですよ(笑)。ただ、それに慣れてくると、そのうちなんとも思わなくなっていくんですけどね。とはいえ、否定されることに慣れすぎてしまうと、今度は独りよがりのものを生み出してしまう怖さもある。ですから、常に自分を俯瞰で見る感覚も必要なんです。その意味では、最初に一般の大学を選んだのは、僕には合っていたような気がします。スタートから専門的な環境に身を置くと尖った発想しか生まれなくなるかもしれませんし、世間の感覚との乖離ができてしまうと思いますから。言い換えると、デザインってブリッジだと僕は思っているんです。世の中のことをきちんと知り、日常的な生活を送っている人たちがどんなことを思い、何を考えているのかを感じて、その気持ちに寄り添いながら、新たな価値を生み出していく。この感覚は僕が仕事をするうえで、何よりも大事にしていることですね。

【山崎晴太郎さん撮り下ろし写真】

【Information】

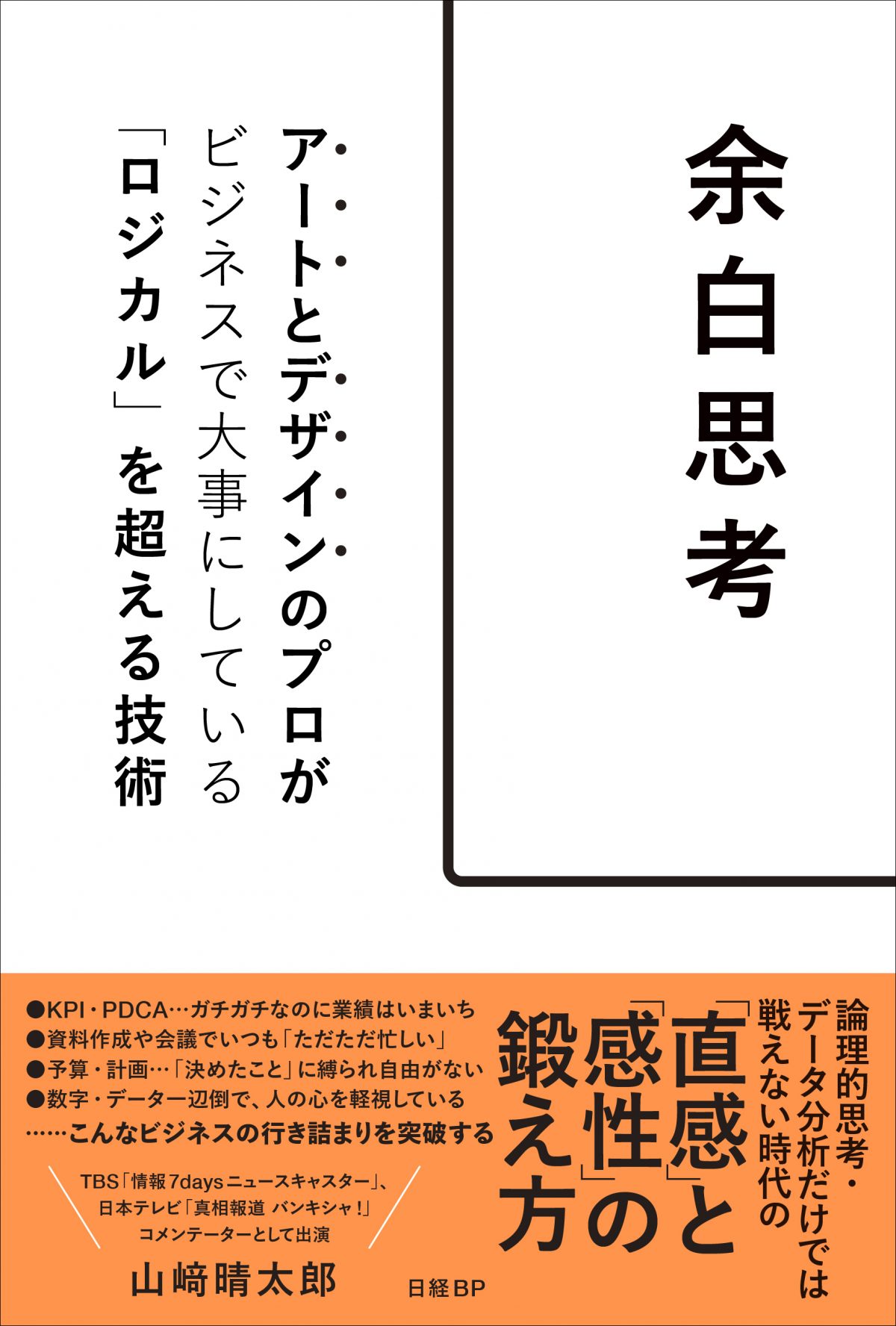

余白思考 アートとデザインのプロがビジネスで大事にしている「ロジカル」を超える技術

好評発売中!

著者:山崎晴太郎

価格:1760円(税込)

発行元:日経BP

Amazon購入ページはこちら

撮影/干川 修 取材・文/倉田モトキ