〜〜鉄道痛快列伝その3 東急グループ創始者・五島慶太〜〜

都会を走る鉄道網は一部の辣腕事業家によって生み出されていった。現在の東急グループの創始者、五島慶太は紛れもなく辣腕事業家を代表する1人であろう。何も持たないところから東急という鉄道会社を生み、まとめていった手腕は類を見ない。そして現代人は、その恩恵を受けて暮らしている。

今回は、東急電鉄の路線網を造り上げ、紆余曲折を経て、さらにグループを輝かせていった五島慶太の太平洋戦争後の後半人生を振り返ってみたい。

*絵葉書・路線図、写真は筆者所蔵および撮影

【関連記事】

東急の礎を気付いた「五島慶太」‐‐“なあに”の精神を貫いた男の生涯〜

“強盗慶太”と揶揄された太平洋戦争前後の動き

閑静な住宅地という趣の東京都世田谷区、上野毛(かみのげ)。二子玉川の街を見下ろす高台に五島美術館が建っている。五島慶太の居を活かして生まれた美術館である。玄関の前には区の「保存樹木」に指定された素晴らしい枝ぶりの大きなケヤキの木が立っている。

このケヤキは、慶太がここに自宅を構えるにあたって植えたとされる。幼いころに、学校へ通っていた途中に、立派な門構えの家があった。その家には太いケヤキの木が立っていた。ケヤキは幼い慶太にとって“富の象徴”と心に写ったのであろう。いつか自分も……。そうして上野毛に居を構えるにあたりケヤキを植えたのである。五島慶太が亡くなってすでに60年以上の年月がたつ。この巨木は慶太の生涯を見続け、亡くなった後もまるで慶太の化身のように、大地に根をはりそびえ立っている。

1882(明治15)年4月18日、五島慶太は長野県小県郡青木村(旧・殿戸村)で生まれた。前編で紹介したように、決して恵まれた境遇とは言えなかった。そのため若いころから働き始める。

代用教員として働いて得たお金を元に、東京へ出て師範学校へ通う。そして英語教師として勤めるも性に合わなかったのか、一念発起して東京帝国大学へ入り、官僚への道を歩む。

官庁へ入省したものの、30歳に近く、すでに出世の道が断たれていた。こうした恵まれない境遇が、逆に五島慶太という類い稀な事業家を生むのだから、人生というのはおもしろいものである。

鉄道院を退職した後には、武蔵電気鉄道の常務取締役に就任。この時、すでに慶太は38歳となっていた。実業家としての出発はかなり遅い。

この会社で阪急電鉄創始者の小林一三に見出されて、渋沢栄一の田園都市開発株式会社が興した新事業に巻き込まれていく。そこで力を発揮して、東急電鉄の元になる目黒蒲田電鉄の専務となる。不況の嵐にもまれながらも、徐々に会社を拡大させて行き、東京横浜電鉄→東京急行電鉄(以下「東急」と略)と会社も名前を変えていく。

太平洋戦争下の時代には、小田急電鉄、京浜電気鉄道、京王電気軌道などを合併し、東京の南西部の私鉄すべての会社を傘下に納めた。

五島慶太は他社の鉄道を金の力で飲みこんだ、と世間的には見ており、 “強盗慶太”と揶揄された。74歳の時に記した「私の履歴書」でも「とにかく『強盗慶太』と異名を頂戴するくらいであったから」と、自ら卑下して記している。しかし、本人はまったく気にしていなかったどころか、勲章に感じていたようである。

そして、政治の世界にも身をおき、東条英機内閣の運輸通信大臣に就任する。ところが……。

【五島慶太の生涯⑧】公職追放!さらに「大東急」もばらばらに

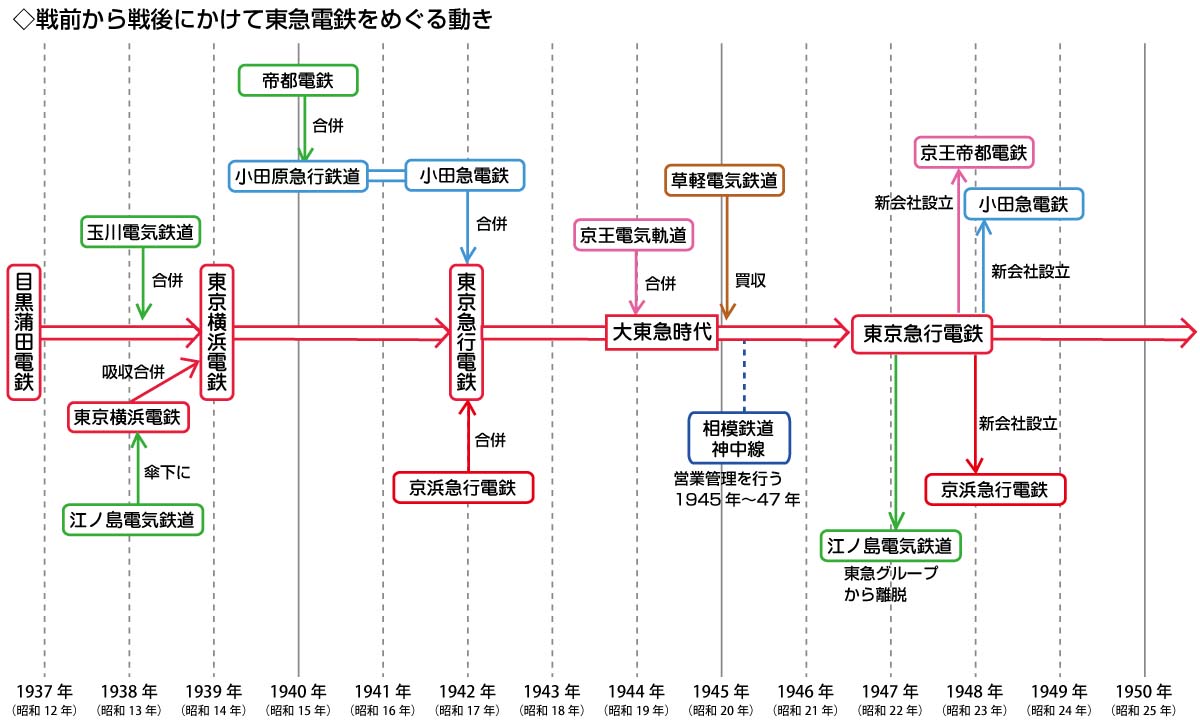

前述した図を見ると分かるように、玉川電気鉄道の合併は1930年代の終わりだったものの、それ以外の鉄道会社を合併したのは1942(昭和17)年から1945(昭和20)年にかけての太平洋戦争中であった。この時代を、後世では「大東急時代」と呼ぶ。そして終戦となった。

何しろ日々の食べるものにも困る時代だった。そうした混乱はしばらく続く。図で見るように、そんな混乱期の1947(昭和22)年〜1949(昭和24)年にかけて、江ノ島電気鉄道、京浜急行電鉄、小田急電鉄、京王帝都電鉄(現・京王電鉄)が分かれていく。

1947(昭和22)年3月15日 江ノ島電気鉄道が東急グループから離脱

1947(昭和22)年8月 公職追放

1948(昭和23)年6月 東京急行電鉄が正式に五分割化。小田急電鉄、京王帝都電鉄、京浜急行電鉄が新会社設立

1951(昭和26)年8月6日 公職追放解除 翌年、東京急行電鉄会長に選任される

五島慶太の年譜を見ると、太平洋戦争中に大臣を務めたことがマイナスに作用した。大臣を務めた責務を連合軍から問われ、終戦後の1947(昭和22)年に慶太は公職追放される(追放解除は4年後)。その間も密かに会社の運営に関わっていたようではあるが、60代後半の人生をほぼ棒に振っていたわけだ。

【五島慶太の生涯⑨】各社が分かれていった裏にあったものは

慶太が公職追放となっている間に、東急には大きな動きがあった。小田急電鉄、京浜急行電鉄、京王帝都電鉄が、東急から分離している。

分かれた一つの理由として、戦後の労働運動の高まりが大きな要素だったと伝えられている。戦後は、労働者の権利を声高に求める動きが強まった。そして戦前に買収された鉄道会社の社員の間から、元の形に戻して欲しいという動きが強まった。

さらに戦後の混乱期、東急自体の経営も困難な状態に直面していた。大東急として維持していくことが難しくなっていた。そこで経営的にも分けたほうが良いという判断がなされたようである。歴史に“もし”はないが、五島慶太が公職追放とならずに、東急のトップとして君臨していたら、どうなっていたのか興味深いところである。

【五島慶太の生涯⑩】元のサヤに収まってのやり直しの時代に

1948(昭和23)年に大東急は解体されて、戦前の1940(昭和15)年の路線網に戻った。10年前の振り出しに戻ったわけである。下の路線図はちょうど玉川電気鉄道を合併した時のもの。渋谷駅の東側に玉川線の路線があったが、この路線部分のみ都電路線となったものの、路線網はほぼこの状態に縮小されてしまった。五島慶太はふたたび、この状態から“やり直し”となったわけだ。

戦後に大混乱に陥った日本経済だが、再び活況の時代が訪れる。1950(昭和25)年に朝鮮戦争が起った影響である。1953(昭和28)年に休戦協定が結ばれるが、この戦争が起ったことにより、日本経済は、戦後の混乱期から抜け出ることになる。朝鮮特需と呼ばれる特需景気だった。戦前にも不況にあえいでいた時代があったが、こちらも日中戦争により不況下から脱している。

五島慶太は戦前の不況下に、従業員への支払いにも事欠き金策に走った。そんな時に戦争による特需により、社会は潤いその後の会社成長に結びついた。戦後の混乱も、新たな戦争による特需で救われている。歴史の中で、戦争は社会の混乱を生みだす要素ではあるものの、経済的にはプラスの要素として働くこともある。なんとも皮肉なものである。こうして戦後、苦境にあえいでいた東急もひと息ついたのだった。

【五島慶太の生涯⑪】太平洋戦争前後で繰り広げられた「箱根戦争」

経済的に余裕が生まれれば、次にはレジャーへ人々は動くようになる。この機を見逃す慶太ではなかった。

1951(昭和26)年8月6日に公職追放解除となったが、その前の4月1日 東京映画配給など3社を合併させ、東映株式会社と改称、再出発させている。この東映を生み出した時にも金策に走った慶太。自宅を担保にして銀行からお金を借りた。

この時に「もし失敗したら大変なことになる、悪くすると破産する」と銀行から諭された。だが動じず、東映の設立に動いている。さらに映画製作現場の人たちの取りまとめにかかった。公職追放のさなかであるから、あまり表立っては動けないものの、大人しくはしていられなかったようである。こうして東映は一躍脚光を浴びる映画関連企業となり、その後の映画産業の飛躍に結びついた。

余談ながら、プロ野球のチームの運営にも携わる。1947(昭和22)年にはプロ野球・東急フライヤーズを設立、1948(昭和23)年にチーム名は急映フライヤーズとなり、同年冬に、再び東急フライヤーズとなる。1954(昭和29)年から東映フライヤーズとなる。今の北海道日本ハムファイターズの大元となったチームだが、古いプロ野球ファンならば、張本 勲氏、大杉勝男氏ら猛者たちがいた東映フライヤーズを懐かしく思う方も多いのではないだろうか。そんな元になる球団を慶太は立ち上げたのである。

一方、沿線の観光地開発にも乗り出していた。そこでは強力なライバルが立ちふさがった。

立ちふさがったのが西武グループの創始者・堤 康次郎だった。1920(大正9)年に堤 康次郎は箱根土地株式会社を設立。ここから康次郎の実業家としての道が始まる。今でいうデベロッパーだが、国立などの住宅地販売以外に、当時は珍しい別荘地の開発を中心に進めている。特に箱根と、軽井沢の開発を重点的に行っていた。箱根では、別荘地として販売するために、自社で有料道路を造り、その管理まで行っている。今日ですら、そこまでの大規模開発は珍しい。当時としてはかなり異色であり、画期的な別荘地の開発だった。さらに箱根の観光事業にも乗り出している。

ここで、小田急電鉄、箱根登山鉄道を傘下におさめた慶太とことごとくぶつかったのである。康次郎は傘下の駿豆鉄道(現・伊豆箱根鉄道)を使い、慶太は箱根登山鉄道を利用して競い合った。康次郎が、箱根の自社の道路の封鎖という強行手段に出れば、慶太は裁判で提訴といった具合にやりあい、政治家まで巻き込む争いにまで発展。また、康次郎は東急との関係が深い小田急電鉄の株の買い占めに走れば、一方で、慶太も同じように西武鉄道の株の買い占めに乗り出す(しかし、当時は西武の株の多くを堤一族が握っていたため失敗に終わる)世の中のひとたちは、この争いを「箱根山戦争」と呼ぶ。太平洋戦争をはさんで、20年以上にわたり、両社による争いは繰り広げられた。

「箱根山戦争」は後世から見れば不毛な争いにも思える。とはいえ、こうした商売での競い合いは、西武、そして東急という会社の体力強化につながっていくのだからおもしろい。「箱根山戦争」は箱根だけでなく、南の伊豆半島にまで波及していく。次にくるのは「伊豆戦争」だったのだろうか……。

【関連記事】

西武王国を築いた「堤 康次郎」‐‐時代の変化を巧みに利用した男の生涯〜

【五島慶太の生涯⑫】最後の仕事となった伊豆急行の開業計画

1956(昭和31)年2月1日、東京急行電鉄が伊東〜下田間の地方鉄道敷設の免許を当時の運輸省に申請した。負けじと西武傘下の駿豆鉄道も1957(昭和32)3月に伊東〜下田間の鉄道建設の免許申請を行っている。駿豆鉄道は同年6月に伊豆箱根鉄道と社名を変更させてまで、伊豆半島を走る鉄道会社というイメージを高めようとした。ここまでくると、争いとしてもなかなか手が込んでいる。

事態の収拾を図るべく運輸省で公聴会が開かれ、西武側はこの申請を取り下げる。そして1959(昭和34)年2月9日、東京急行電鉄に免許がおりる。ほっとしたのもつかの間、慶太はこの年の5月に持病の悪化で寝込んでしまった。そして8月14日に五島慶太は亡くなった。77歳だった。最後の仕事として開業を夢見た伊豆急行線のレール造りは長男の昇氏に引き継がれたのだった。

慶太が夢見た伊豆急行線の開業は申請してからわずか5年後の1961(昭和36)年12月10日に開業している。伊豆急行線は海沿いを走り、トンネルなどの施設も多い。慶太の事業を引き継いだ二代目の五島 昇の手腕もあったろうが、よほど事前に準備をしていたのであろう。

ちなみに慶太の死後も箱根戦争はしばらく続いたが、堤 康次郎の鉄道事業を引き継いだ堤 義明氏と五島 昇氏の仲は、父親の時代とは異なっていたとされる。東急が箱根に道路を敷こうとした時に西武の土地を横切るという問題が起きた。その際、昇氏は義明氏に挨拶に出向き、義明氏はすぐに了解をしている。このあたり、頑固な父親の時代とは異なり、二代目は是々非々で、商売にプラスなれば問題ないととらえたようである。

五島慶太が残したもの。それは鉄道路線だけではない。東急百貨店を造り、渋谷の大規模開発の礎となった。鉄道以外に多くの企業経営に手を広げた初代の意思を引き継ぎ、例えば東急ハンズといった、ユニークな店作りも二代目の昇によって始められた。

さらに五島慶太が関わった田園都市株式会社は、戦後には田園都市という名前の、大規模な都市開発につながっていく。戦前に合併した玉川電気鉄道は、路線が地下化されて、田園都市線となり、田園都市地域に住む人たちの通勤・通学に利用され、沿線の60万人以上という人々の暮らしに役立っている。

こうした例は五島慶太が残した財産のほんの一部でしかない。

最後に五島慶太が残した鉄道車両面での功績を見ておこう。五島慶太は戦後、東急で使う車両を1948(昭和23)年創設の東急車輌製造株式会社(設立当時は東急横浜製作所、現・総合車両製作所)で造らせた。この会社は慶太の晩年にあたる時期に画期的な車両を次々と生み出していた。

【五島慶太の生涯⑬】鉄道車両を見ただけでもその功績は大きい

東急車輌製造で生みだした画期的な車両といえば、まず5000系(初代)があげられる。1954(昭和29)年に開発された電車で、モノコック構造を採用、超軽量構造となっている。さらに日本ではじめて本格的に直角カルダン駆動方式を採用した。それまでの振動が良く伝わる、そして音のうるさい吊り掛け駆動方式から電車の技術を一歩、進歩させたのである。ほかにもそれまでの車両とは異なる機能を多々、採用し、その後の電車造りを大きく変えた車両だった。

ライトグリーンで、下膨れのスタイルから“青ガエル”というあまりありがたくない愛称を得たが、当時の先端を行く新性能電車で快適性、乗り心地にも配慮した車両だった。さらに5000系の車体をステンレス化した5200系は、その後の日本の車両のステンレス化に大きく貢献した。

高額であっても、より利用者のことを考えた車両だったわけである。このあたりグループを率いた五島慶太、そして引き継いだ長男、昇の考え方が見えて興味深い。

ちなみに箱根山戦争で対峙した西武鉄道は、当時とにかく大量輸送のために、古い機器を利用または流用して新車造り(現在は異なる)をしており、両社の方針は対極にあったといえる。

現在、東急グループの運営には五島家はほぼ関わっていない。五島慶太も五島 昇氏も、東急の株を購入しなかったためとされる。

「慶太以来、企業を私物化しないという路線を歩んできている」

(城山三郎「ビッグボーイの生涯」より)

これが昇氏のポリシーだった。

どうしても比べてしまうが、箱根山戦争の一方の雄であった堤 康次郎は、株を堤一族で持ち、他社の株買い占めに備えた。康次郎以降は、西武鉄道は堤 義明、百貨店などの流通グループ経営は堤 清二が率いた。まさにワンマン経営そのものだった。ところが、バブル崩壊、またリゾートホテル経営が破綻し、西武の業績は悪化してしまった。今は堤一族の経営から完全に離れてしまっている。このあたり、トップが時代の動きを見誤ると業績にすぐに出てしまう同族経営の難しいところであろう。

東急グループは創始者が私物化しなかったことにより、紆余曲折はあったとはいえ、それぞれのグループ企業が順調な道筋を歩んでいる。今後はどうなるか分からないものの、創立者の思いが、今も透けて見えるようで興味深い。

半世紀以上も前に生きた五島慶太ではあるものの、その生涯を振り返ると、功績だけでなく、現代人にも多くの教訓を残している。

まず実業の世界には30歳台の終わりからと遅かった。しかし、スタートが遅かったからといって、ハンデにならないということをしっかりと示している。さらに“機を見る敏”。このビジネスが正しいと思ったらとことん突き進む。そして生涯“なあに”の精神を貫いた。決めたら、あきらめない、めげないということなのであろう。今さらながら、五島慶太という人物が、凄さを見る思いである。

〈文中敬称略〉

*参考資料:「東急・五島慶太の生涯」北原遼三郎著/現代書館、「ビッグボーイの生涯」城山三郎著/講談社、「私の履歴書‐昭和の経営者群像〈1〉」日経新聞社、「東京横浜電鉄沿革史」東京急行電鉄株式会社