毎日Twitterで読んだ本の短評をあげ続け、読書量は年間1000冊を超える、新進の歴史小説家・谷津矢車さん。今回のテーマは「対話・コミュニケーション」です。新たなコミュニケーションの形が模索されている今日、そのヒントが5冊の中にあるかもしれません。

【関連記事】

『ひゃくえむ。』から『眼の誕生』まで――年1000冊の読書量を誇る作家が薦める「身体」についての5冊

小説家には様々なレッテルが貼られている。その中でも割と強固なのが「小説家は人との関わりを不得手にしている」というものであろう。これはあくまでイメージの産物に過ぎないのだけれど(実際には社交的であったり、交渉が上手かったり、人の輪の真ん中にいるような小説家も多いというのがわたしの観察である)、ややこしいことに、わたし自身はかなり人づきあいを苦手としている。むしろ、苦手すぎて小説家になってしまったという、既存のレッテルを強化するようなパーソナリティの持ち主なのである。

この場を借りつつ、声を大にして言っておきたい。小説家が、ではなく、わたしが、人づきあいを苦手としているのである。たぶん、こういう面倒臭いところこそ、わたしが人づきあいを苦手とする所以なのだろう……。

ところで、人づきあいとは何なのだろう。色んなご意見があろうが、わたしは「コミュニケーション」であろうと考えている。

人物甲と乙が出会い、言葉やボディランゲージ、その他の方法で互いの意思を確認、展開させて広げてゆき、互いに何かを変容させて別れる、という行ないなのであろう。

もういい加減、皆さんもお察しのことと思うが、今回の選書テーマは「対話・コミュニケーション」である。しばしお付き合い願いたい。

コミュニケーションとしての音楽、ジャズ

まずはマンガから。『BLUE GIANT』 (石塚真一・著/小学館・刊) である。

ジャズの洗礼を受けた仙台に住む高校生宮本大を主人公にした本書、とにかく読んでいて清々しい。それは、毎日毎日馬鹿正直にテナーサックスに向き合ううちに、主人公の大がジャズ人生を切り開いていくところにある。大は普通の高校生(劇中で時間が経過し、社会人になる)で、友人や仲間とも言葉を交わす。

しかし、大のジャズ人生を切り開いていくのは、彼の熱量と、彼の相棒・テナーサックスの音色なのである。本書を読むと、音楽のプレイヤーたちは自らの楽器で以って、ステージに立つ仲間、観客、そしてその外にいる人々と繋がろうとしている。そう、彼らの音楽はコミュニケーションなのである。

ちなみに今回ご紹介したのは日本編で、現在は世界に羽ばたいた大の活躍を描く『BLUE GIANT SUPREME』も連載中である。進化し続ける大の活躍に、今後も目が離せない。

ハーレクイン・ロマンスは何と対話してきたのか?

次にご紹介するのは、『ハーレクイン・ロマンス 恋愛小説から読むアメリカ』 (尾崎俊介・著/平凡社・刊) である。

皆さんはハーレクイン・ロマンスをご存じだろうか。「恋は、本屋さんに売っている」のコピーで知られるロマンス小説レーベルで、きっとあなたの周りにもファンはいるはずだ(ちなみにわたしの母もファンである)。本書は身近なようで案外知らないハーレクイン・ロマンスの歴史を西洋出版史とともに概説した書籍である。

なぜ選書テーマが「コミュニケーション」なのにハーレクイン? と訝しく思う向きもあるだろうし、中には「恋愛もコミュニケーションだって言いたいわけね」と斜に構えた方もいらっしゃるはずだ。だが、わたしが本書をご紹介しているのは、上記のみの理由ではない。

詳しくは本書に譲るが、ハーレクイン・ロマンスはカナダの出版社ハーレクイン社のレーベルでありながら、イギリスやアメリカの出版界と密接な関係にある。そして、レーベルが成長するごとに、様々な社会的イシューとの対話が求められた。そして現在においても、ハーレクイン・ロマンスは様々なイシューと対話し続けているのである。

ハーレクイン・ロマンスはいったい何と対話してきたのか――。その答えはまさに、「本屋さんに売っている」。海外の出版事情についても知ることができる点、出版関係者にもお勧めできる本である。

伝道師・建築家・実業家、多才なヴォーリズに待つ最後の「対話」とは?

お次は小説から。『屋根をかける人』 (門井慶喜・著/KADOKAWA・刊)である。日露戦争のころ、日本にやってきたアメリカ人、ウィリアム・メレル・ヴォーリズを主人公にした歴史小説である。実はわたしも本書を読むまでメレルなる人のことを知らなかったのだが、読み進めるうちに「えっ、この人、こんなこともやってたの!?」と驚くことになった。

例を出すなら、明治学院のチャペルの建築は彼の建築家としての仕事であり、アメリカの商品であるメンソレータムの販売権を獲得して日本に広めたのも彼の仕事である。メレルは戦前戦後にかけ、建築会社やメンソレータムの販売代理法人を経営していた経営者であり、プロテスタントの伝道者なのであった。

そういう意味では(そして一人の実在する人物にこういう言い方をするのはよくないと自戒しつつもあえて書くが)小説の主人公としては少し取っ散らかった一生を送った人物なのだが、そんな彼の多面さが、本書の最後で重い意味を持つことになる。これ以上はネタバレになってしまう。ぜひ手に取っていただきたい。

えっ? 選書テーマとの関係? 実は、本書のラストにはとんでもない対話が待っている。ネタバレを恐れるがため述べはしないが、ぜひ楽しみにしていてほしい。

恋文コミュニケーション

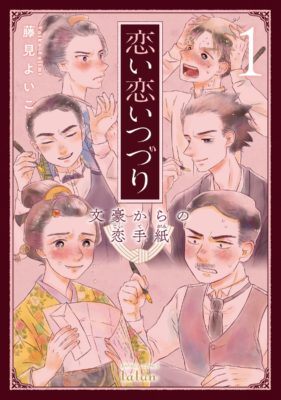

お次はマンガから。『恋い恋いつづり 文豪からの恋手紙』(藤見よいこ・著/竹書房・刊)である。

本書は明治から昭和にかけての文豪たちの恋愛模様を恋文から描き出した歴史マンガである。著者は戦国時代の夫婦をモチーフにした『ふたりじめ』『ふたりごと』 (実業之日本社・刊)でも知られ、歴史上の人物の解釈や男女の機微の描きぶりに定評がある。本書もまた、そんな著者の美点が満載の一冊であるといえる。

例として、冒頭を飾る夏目漱石と鏡子の話(試し読みはこちら)をしよう。夏目漱石は死後神格化されていった面もあり、その妻の鏡子といえば悪妻説すら囁かれる女性である。つまるところ、非常に料理の難しい夫婦なのであるが、本書においては二人のイメージを損なうことなく、一定のベクトルへ読者を誘導することに成功している。歴史をネタにした創作物として、大変スマートなのである。

恋文だって立派なコミュニケーションである。そもそも、恋自体がコミュニケーションである。本書をこの選書で紹介したのは、そのあたりが理由である。

翻訳とは言語と言語の「対話」である

最後にご紹介するのは『ぼくは翻訳についてこう考えています -柴田元幸の意見100-』 (柴田元幸・著/アルク・刊) である。

第一線で現在も活躍中の翻訳家、教育者である著者のインタビューや随筆などから核心的な言葉を拾い上げ、適宜、著者が注釈を書き添えるという体裁の本である。そのため、著者の仕事論を一冊の本で概観できるという贅沢な本となっている。

本書を読み進めるうち、翻訳とは何であろうかという問いが読者に立ち上ってくる。著者は「翻訳なんて、全部、間違っている」と言う。ある言語からある言語に翻訳することの根源的な不可能性をまず指摘しながら、それでも「訳すること」の内奥に迫るこの本を読むうちに、わたしは気づいた。翻訳とは、ある言語とある言語との対話なのだと。

本書は本を読む皆さんに是非手に取っていただきたい。

色々なコミュニケーションの形を辿ってみた。その結果、見えてきたことがある。案外わたしもコミュニケーションに勤しんでいるのだな、と。どういうことか。

わたしは仕事柄本をたくさん読み、多くのテキストを世に放っている(皆さんが読んでいるこのテキストもその一部である)。思えばこうした活動もまた、片方向であるとはいえある種のコミュニケーションなのではないか。だとすれば、わたしは別にコミュニケーションが下手なわけではなく、双方向的なものが苦手なだけなのだ。

ああよかったよかった! と自己完結するあたり、やはりわたしは人づきあいが苦手なのである。

【プロフィール】

谷津矢車(やつ・やぐるま)

1986年東京都生まれ。2012年「蒲生の記」で歴史群像大賞優秀賞受賞。2013年『洛中洛外画狂伝狩野永徳』でデビュー。2018年『おもちゃ絵芳藤』にて歴史時代作家クラブ賞作品賞受賞。最新作は「桔梗の旗」(潮出版社)。

明智光秀の息子、十五郎(光慶)と女婿・左馬助(秀満)から見た、知られざる光秀の大義とは。明智家二代の父子の物語。