最近、頻繁に訪問するサイトがある。それはパリ在住の作家・辻 仁成氏が主宰するDesign Storiesだ。海外で暮らす日本人たちが発信するライフスタイルマガジンで、フランスだけでなく世界各地の衣食住をはじめ、さまざまな文化を私たちに伝えてくれている。特に、このコロナ禍においては日本で流れるニュースだけでは決してわからない現地の様子を知ることもできるのだ。

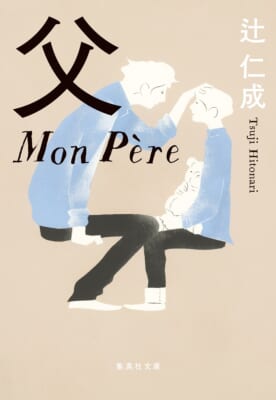

加えておすすめしたい一冊が『父 Mon Père』(辻 仁成・著/集英社・刊)だ。パリを舞台に、そこで生きる父子の物語。2017年の刊行で、この7月には文庫本化された。辻氏はパリでシングルファーザーとして奮闘しているが、この作品は自身を投影した小説といえるだろう。

30歳の息子と72歳の父親の物語

実際の辻氏は60歳、息子さんは高校生だから、本作はリアルな辻家の話ではない。十数年先の未来を想像して描かれたのであろうフィクションだ。

タイトルは「父」だが、主人公の「ぼく」は息子の方だ。日本人の両親の元、パリで生まれ育ったひとり息子の充路(ジュール)は30歳、日本人にフランス語を教える語学学校の教師をしつつ、ひそかに小説を書いている。母親は幼いころに事故死したため、父・澤凪泰治はひとりで息子を育ててきた。泰治は小説家、そして書道家としてパリで活躍してきたが、70歳を過ぎたころから健忘症の症状が出始めたという設定だ。父が迷子になるたびに、息子は深夜でも昼間の仕事中でも父親を保護するためにパリの街を駆け回ることになる。異国で生きる日本人家族の愛と絆の物語なのだ。

子どもの永遠の相棒「Doudou」(ドゥドゥ)について

本作は美しいパリの街並みがとてもよく描写されているのに加え、日本とは違う、さまざまな文化や習慣も散りばめられている。その最たるものが、この物語に終始登場するクマのぬいぐるみ「ノノ」だろう。

赤ちゃんや幼児がぬいぐるみをかわいがるのは日仏同じでも、たったひとつのぬいぐるみを自分の相棒として共に成長し、大人になってもずっと大事にし続けるのはフランスならではかもしれない。フランスではそれらを総称して「ドゥドゥ」と呼ぶ。充路にも赤ちゃん時代から大切にしている「ノノ」と名付けた小熊のドゥドゥがいる。ノノは実家のベッドの枕の横にいつもいる。

「ノノ、元気(Ça va)?」

と声をかける。昔は彼が話す甲高い声がぼくには聞こえていた。誰にも言えない心の内側をこの小熊にだけ白状することが出来た。パパにさえ決して見せたことがない涙をノノのお腹で幾度となく拭って、何かの欠落を埋めるような感じでぎゅっと抱きしめては眠った。

(『父 Mon Père』から引用)

物語の後半ではノノが突然、姿を消して充路が慌ててその姿を探す展開も興味深く読めるだろう。

まわりに親族が誰もいない孤独

フランス人は家族と過ごす時間をとても大切にする。クリスマス、誕生日、そして長期のバカンスなどは家族が集まって過ごすのがあたり前になっている。だから、日本から来たひとり暮らしの学生や駐在員などは、時として寂しい思いをすることがあると聞く。

主人公の充路がその不安を語る場面がある。

パパ以外、この国には血の繋がった人間はいない。だから、いつも、もしもパパに何かあったらぼくは天涯孤独になってしまう、と思って生きていた。(中略)フランスに血縁者はいない。日本にはいるけど、でも、頻繁に会っているわけじゃないから、みんな遠い親戚みたいな薄い関係。小学生の頃、ぼくはパパが死んだ後の孤独を思っては毎晩のように悪夢に魘されていた。だからこそ、ぼくは家族を早く持ちたかった。自分の子孫を作れば孤独になることもない、と考えた。血は大事だ、と思うようになる。

(『父 Mon Père』から引用)

日本の地元で生まれ育った若者がこのように”血”を意識することはあまりないのではないだろうか? 外国暮らしはかっこいいと憧れる人は多いが、日本にいたら感じることのない不安が多くあることも本書を読むと理解できるだろう。

パリの移民、不法滞在者たち

フランスは移民国家だ。ひとくちにフランス人といっても、アジア系、アラブ系、アフリカ系などさまざまだ。特にパリは生粋のパリジャン、パリジェンヌのほうが少ないくらいだろう。

充路には、リリーというフランス国籍の恋人がいる。リリーの母は中国人、そして父親はフランス人だが彼女が幼いころに亡くなっており、なんと充路の母親と不倫関係にあったというフィクションならではの人間関係が複雑に絡み合っている。日本に対して複雑な思いを抱える中国人の母親だが、物語の後半では充路の父親と”漢字”による筆談、さらに”書”で打ち解けていく展開がとてもいい。

また、澤凪家で掃除のために働く若い家政婦が南米から来た不法滞在者だったという設定も、実際にはよくある話で、移民国家フランスの一面を垣間見ることもできる。

パパが作るのは決まって和食で、あの頃、アパルトマン中に香る味噌汁の匂いがぼくにとって朝のはじまりを告げる狼煙のような役割を担っていた。

(『父 Mon Père』から引用)

家の中は日本と何ら変わらない。しかし、玄関を一歩出たら、そこは異国という暮らしを疑似体験できる小説でもある。ぜひご一読を。

【書籍紹介】

父 Mon Père

著者:辻 仁成

発行:集英社

パリで生まれ育った「ぼく」は、ママを事故で亡くして以来、この街でパパと二人きりで生きてきた。だが、七十歳を過ぎたパパに、健忘症の症状が出始める。彼が迷子になるたびに、仕事中であろうと、真夜中だろうと、街を駆けずり回ることに。一方で、結婚を迫ってくる恋人との関係にも頭を悩ませていた。実はぼくらの始まりには、両親の過去が深く関わっていてー。家族と愛を巡る運命の物語。