「死神さん……? そっちへ行かせて」

きっと誰でも、人生の中で何回かは経験したことがあるのではないでしょうか。仕事も人間関係も、頑張ってきたすべてのことがイヤになってしまうとき。現実のすべてを「えいっ!」と投げだしたくなるような、とてつもなくひとりぼっちな気持ちの夜を。

今回訪ねたのは、千倉書房より「やさしい死神」を発売したばかりの絵本作家、きの とりこさんです。

日々に疲れ果て、冒頭から「今日こそ、死にます」と衝撃的なセリフを口にする女性と、どこからともなくやってくるコミカルな風貌の“死神さん”。そんな二人がいつまでも出口の見えない、でも温もりにあふれたやさしい対話を繰り広げる、ちょっと風変わりな物語です。きのさんが描く白と黒の独特の世界観と、作品が発するメッセージに深い感銘を受けたという“ブックセラピスト”の元木さんが、本作の誕生秘話をじっくりと聞いてきました。

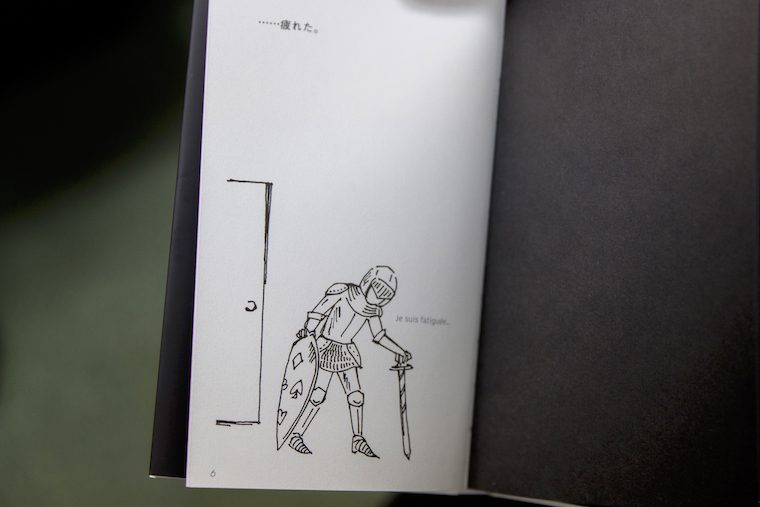

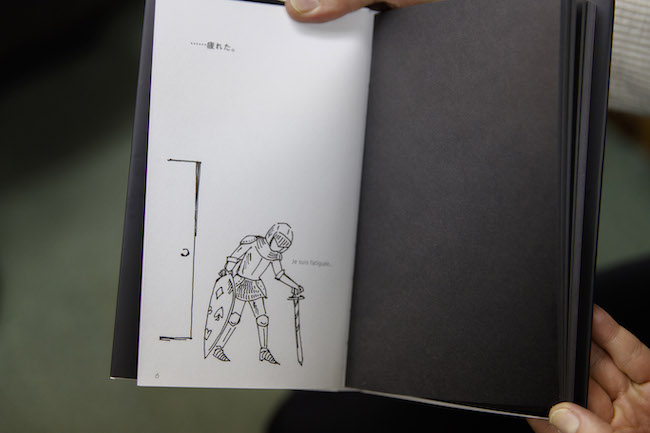

冒頭の鎧を脱ぎ捨てるシーンで、「これはいい本だ」と直感!

元木 忍(以下、元木):私はこの作品、主人公が鎧を脱ぐという冒頭のシーンだけでもう、グッときちゃったんです。ページをめくる前から何かを感じましたね。

きの とりこ(以下、きの):ああ、そうなんですね(笑)。

元木:多分、サラリーマンのように外で働いている多くの人は、家から出るときに何かしら「鎧のようなもの」を被るんだと思うんです。そこをね、この絵本では主人公にいきなり本物の鎧を着せていて、しかもそれを脱ぎ捨てて、「今日こそ、死にます」って宣言させてしまうシーンから始まっている。「あっ、これは私たちの心を代弁しているな」って感じました。

きの:ありがとうございます(笑)。でも、鎧っていうのは割と自然な感じでイメージして、さらっと描けたんです。現代人が外で1日中働いて帰ってくることって、それだけでもう身体の疲れとか心配ごととか、いろんなものがのしのしと積み重なるものだから。

元木:たしかに外で働いている人を見ていると、鎧をまとって自分らしく生きていない人が多くいますよね。

きのとりこ「やさしい死神」

1620円(千倉書房)

何度も何度も立ち直ろうと頑張ってきたけれど、私はいつになっても報われないし、これ以上頑張れない。「死神さん」に死への扉を開けてもらおうとする主人公と、そんな彼女の言葉を淡々と受け止めるやさしい死神の対話を描いた全127ぺージ。2009年に別の出版社から原型が出版され、版権切れとなっていたところを、本作に惚れ込んでいた千倉書房の担当者が新装版として出版へとこぎつけた。

元木:では、この本を作ろうと思ったきっかけは、何だったのでしょうか?

きの:実はこの絵本って、今から10年前の2009年に、木耳社という出版社から原型が出版されているんです。当時そこの編集長から絵本の企画を募集していると声をかけられ、打ち合わせに出かけたんですよね。そうしたら今の時代は、仕事から疲れて帰ってくる大人が、帰りの電車の中とか、寝る前にちょっとリラックスしながら軽く読める和み系の作品が求められているんだ、というようなことを言われまして。

元木:なるほど。確かに10年前くらいは、「和み」とか「癒し」が世の中的にも大きなキーワードでした。ましてや「死神」なんて、絵本などには到底考えられない内容だったのかもしれませんね。

きの:はい。要するに何かほっこりするようなものが欲しいんだな、と。そう思って帰りの電車の中で自分のことを探ったんだけど、和み系の要素なんて、自分からは何にも出てこなかったんですよ(笑)。

元木:なんと(笑)。

きの:で、そこで何かちょっと反抗心のようなものが湧いてきて、ガッツリした絵本を作っちゃおうって思ったんです。そういえば小さいころの私は、寝る前によく死について考えてたなって。私にとって寝る前のリラックス時間といったら、そういうものだったんです。それで、帰りの電車の中でほぼ内容が決まりました。よし、「死神との対話」をやろうって。ほっこりしたものなんか作ってやらないぞ! って思ってました(笑)。

元木:死神に決めたきっかけがすごーい! ほっこりどころか、きのさんは死神へと向かって行ったんですね(笑)。見開きで白と黒のページを半々にするというこの構成も、その帰りの電車で思いついたんですか?

きの:ページの右と左でバチッと世界を変えるというのは、そもそもやってみたかったアイデアのひとつでした。色を境に対話させようというのが一番のキモで、後の内容はそこにいくらでもついてくるだろうと思っていた。そういう意味でも、死神との対話は題材としてぴったりハマったんです。

死神さんはいつもドアの向こう側にいた

元木:死について考えていたという幼少期から、この本を作るまでに、きのさんは“死神”の存在をずっと感じてきた?

きの:はい。いつも自分の周りをうろうろしているような感覚です。私がこの人生で一番悩んでいたのって、多分小学生のころ。クラスの人間関係とかイジメが大嫌いで、小学生にしてこの世を儚んでいるような子供でした。学校には行きたくないけど、行かなければ不登校になって親に迷惑をかけるし、イジメっ子でもイジメられっ子でもない、何もできない自分もすごく嫌いだったり。だからあのころは、夜眠る前に「明日も何事もありませんように」という自分の思いを聞いてくれる対話相手として、“死神さん”をイメージしていたんです。死神というか、黄泉の国の人というか、とにかく自分とは違う次元、ドアの向こう側にいる“お友達”という設定で。

元木:じゃあ、この絵本に描かれているのは、もはや実体験みたいなものですね。

きの:そうなんです。打ち合わせの帰りの電車で、あのころ思い描いていた死神さんがふっと頭の中に現れたんですよ。「あ、久しぶり」って。

元木:それで、「私、あなたのこと描くわー」みたいな。

きの:私は中学から私立になったこともあり、それ以降は人間関係についてもだいぶ割り切れて、楽になったんです。でも心のずっと深いところでは、小学校の時に抱えていたあの悩みに、まだ折り合いがつけきれていなかった。

元木:心の何処かにずっと引っかかっていたことがあったんですね……。

きの:そうなんです。あのころに覚えた世の中に対する怒りとか、自分に感じた無力感とか罪悪感。そういうものがあの電車の中でバーっと出てきて。だからこの絵本に描かれているのは、小学生の私が毎晩お祈りしていたことであったり、死をめぐる私なりの思考実験の中身そのものなんですよね。全部で127ページもあるんですが、割と早くできてしまって。

「まだ死んじゃダメだ」って思えたならそれでいい

元木:私ね、ちょうど今日こういうインタビューをするので、警察庁が調査した自殺者の人数を調べてきたんです。最近の最も新しいデータだと、年間で約2万人。それでも表面的に見えている数であって、データとして曖昧な部分もあるようなんですけれどね。そして私は、この2万人が自死を思い留まる方法があるとしたら、やっぱりこの本に描かれているようなことでしかないんじゃないか、とも思うんです。それは結局、答えは自分で見つけるしかないんだよ、ってことなんですけれど。

きの:うーん。私自身は自分の作品で誰かを救おうとか、救えるとかってことは全然思っていないんです。でも例えば、死神さんのような対話相手を通して、自分なりに死について考え、自分を客観視できるようになると、人ってだんだん気持ちが整理されてきて落ち着くんですよね。

元木:そうですよね。でもこの本では、死神が必死に助けるシーンがあるじゃないですか。そこは、自分の弱さを自分で認めて慰めている気がして。自分との対話をしているんですよね。

きの:もちろん対話をしたからって現実的な救いにはならないかもしれない。けれど、死について自分なりに考えていくと、やがて自分にとって本当に大事なものとそうでないものが、ちゃんと見分けられるようになっていくというか。

元木:うん、うん。でも私はね、この絵本って、2万人のうちのかなりの人を救える力を持っていると感じていますよ。「私は今こんな理由で死にたいと思っています」という渦中にある人って、そのときすごくひとりぼっちな世界にいると思うんです。でもこういう本を通して「あ、私だけじゃないんだ」って、なんかこうホッとする人もいるんじゃないかなって。

きの:ああ、そういう風に感じてもらえたなら、それはよかったなと思います。

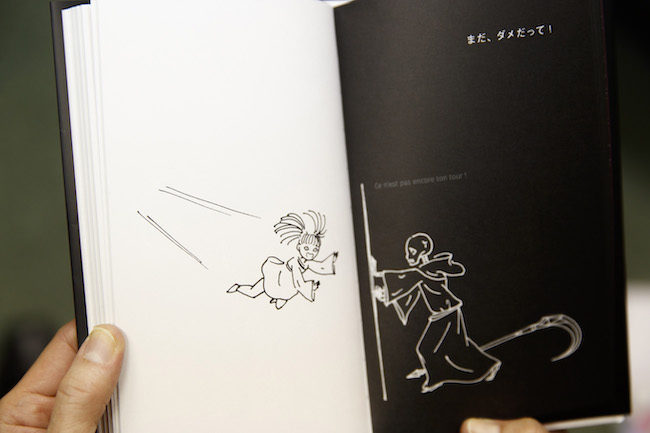

元木:「まだこっちに来ちゃダメ!」って、死神が扉を抑えるシーンがあるでしょう。あれが私はとっても好きで。

きの:そうでしたか(笑)。

元木:だって、本当に「そうか!」って思うんですよ、このシーンは。死にたいと思ってる本人は、「まだ私は死んじゃダメなんだ」って思わせて欲しいんだもの。本当は。

きの:私が思うに、1回寝ちゃうのが一番いいんですよね。1回寝て、死ぬのを1日伸ばせばいい。

元木:実際この作品の中でも、主人公は最後考え疲れて寝ちゃいますしね。結局のところ、自分にとって納得のいく答えって、自分でしか出せない。だから「まだダメだってば!」っていうその一言だけでも、実は十分じゃないかなって思ったりするんです。

きの:ああ、たしかにそうなのかもしれませんね。

メメント・モリ。人は死を思うたびに強くなれる

元木:この主人公、怒りの感情で夜叉のような顔になったり、疲れて目の周りがクマだらけになっていったり、すごくいろんな顔をしますよね。私には、そのありのままの姿を、死神が包み込んで、許し、守ってあげているようにも見えるんです。

きの:私は昔から「メメント・モリ=死を思え」って言葉が好きで。この言葉が小学生の時から私の中にあって、眠る前に死神と対話し、死を思うたびに、どこか安心感を覚えている自分がいるんです。

元木:ああ。だから読んでホッとするのかな。実際、出版社さんにこの作品を見せたときはどんな反応があったんですか?

きの:実は同じ時期、フランスの出版社に別の作品をプレゼンしようと思って、フランス行きの準備をしていたんです。木耳社さんには作品を郵送したまま旅立ちました。先方の要求と違うものを出してるからどうせ通らないだろうと思いながら、フランス人はどう感じるのだろうかと“ついで”にこの作品を見せところ、「これいいね!」ってグイグイ来たんです。もっと予想外だったのは、帰国したら木耳社さんからもOKをいただいたこと。そんなわけで、最終的にヨーロッパ圏ではフランスの出版社さんに版権をもってもらい、日本を含むアジア圏での出版は木耳社さんが手がけるという形になりました。そんないきさつで、今回の千倉書房版では、新たにフランス語も併記したものになっているんです。

元木:それは素敵なお話ですね。

きの:だからね、世の中の役に立とうなんて気持ちはハナからなかったんです。そもそも出版社さんの意向にすら、反発して出来上がった作品ですからね。「思いきり私らしい、怖いのを作ってやる!」って思っていましたから(笑)。

元木:それが今回、10年の時を経て千倉書房さんから再び世に出たわけですね。タイミングとしては今こそ、毎日がんばりすぎて疲れてしまっている女性たちに読んでもらいたい一冊だなって思います。

きの:人って衝動的に「死んでしまいたい!」「いなくなりたい!」って思う時、必ず強い孤独感がセットになっていると思います。でもそもそも人って、絶対的に孤独ではないと私は思っているんですよ。なぜなら“自分”というのは、そもそもが多面的なものだと思うから。私にとっての死神さんも、言ってみればたくさんいる自分の中のどれかなんですよね。よく知らない他人のアドバイスを間に受けるとか、メンターのような自分以外の存在に依存するとかではなく、自分が一番知りたい答えというのは、いつだって自分の中から引き出すことができると私は思っています。

元木:不完全でダメな自分、他人に湧いてしまった怒りや憎しみを許すということも、結局は自分にしかできないですものね。

きの:そうなんです。考えて考えていつしか考え疲れて、そのうち寝ちゃうっていうのが、いつもの私のパターン(笑)。

元木:わかるわかる。「死んでしまいたい!」って思うほど苦しい目にあうたびに、私たちはそれを繰り返すんですよね(笑)。そう思うと、生きている人が自分の死についてあえて思いを巡らすというのは、すごくいいことでもあるような気がします。

きの:死について若い時から自分なりに考えたり、想像したりしてみるっていいと思いますよ。自死を選んでしまう過程って、本当に衝動でしかないと思うんです。そこで「ちょっと考えよう」って踏みとどまって考えることを積み重ねていくと、人は確実に強くなれる。一度何かに深く悩んだ経験は、必ずその後の人生を楽にするし、役立ちますから。私なんて、最近は何かについて思いつめたり悩んだときほど、「美味しいな」って思えるようになってきました(笑)。

元木:何か良いひらめきが起こるとか?

きの:そう。悩んで頭がぐるぐるしたら、ちょっとお風呂に入ってリラックスしてみるんです。そうすると「ああ、このネタ使えるな」って別の角度から見られるようになったりする。これも、死神さんと対話しながら身につけてきたスキルなのかなって自分なりに思っています。

元木:もはや長い友達のようですね。

きの:本当にそうです。死はいつでも自分の身近にあるもの。だからこそ、羽の生えた天使や神様にすがるよりも、死神にグチを聞いてもらうくらいの方が、私にとってずっとリアリティがあるし、安心できるんだと思います。