認知症患者の表情が豊かになり、会話が弾み、リハビリにも積極的に取り組むようになる。セラピードッグが訪問するようになったことで、目に見えてこのような効果が出てきているという。

犬は人を癒してくれる

私は先日、ドッグカフェに久しぶりに向かった。突然悲しいことが起き、気持ちがどうしても回復しなかったので、癒されたかったからだ。カフェでは10匹以上が大喜びで出迎えてくれた。最近は犬どころか家族以外の人間とも直接関わらずに過ごす日々だったので、この歓迎がうれしくて自然と笑顔になっていた。

犬は会話ができない。けれど、一匹の柴犬が、私の前に「さあ、どうぞ」とばかりに寝そべった。私が近づき、背中を撫でると目を細め、こっちも撫でて、とアゴを上げ、首元を出してくる。促されるままに私は長いこと犬を撫で続け、犬は撫でられるままになっていた。手のひらに犬の体温が伝わる。触れ合いのなかで、私の深い悲しみが薄れ始めているのを感じていた。

犬は人を気づかってくれる

犬は思いやりの心を持っている。『セラピードッグの子守歌 認知症患者と犬たちの3500日』(真並恭介・著/講談社・刊)でも、犬に近づかれ見つめられることで、生きる気力を取り戻す認知症患者たちの姿が綴られている。感動的だったのは、体調を崩して横になっていた顔見知りの認知症患者のもとにセラピードッグが駆け寄り、心配げにそばを離れなかったという場面だ。

犬たちは、定期的に認知症患者のいる家やグループホームを訪問する。ベッドに寝たままのおばあさんが犬の手を握って見つめ合っている写真がある。その時の犬の表情は、なんともいえない慈愛に満ちていた。手を握らせたまま、温かい目でおばあさんを見守っていて、犬というよりはお見舞いに来た親しい友人であるかのようだった。

犬が高齢者を元気にさせる

この本は岡山の医師・生長豊長氏が認知症の緩和のためにドッグセラピーに取り組んだ10年間を追っている。著効例や有効例が79もあったというのだからすごいことだ。そして犬が果たしている役割は単なる癒しだけではなく、治療であり、それは「動物介在療法」と言われているという。

本書には、寝たきりとなっていた人が、犬と散歩をしたいからと歩けるようになった事例や、言葉がうまく出なくなっていた人が、犬をきっかけに多くのことを思い出し、話せるようになった事例など、奇跡的な話がいくつも出てくる。そして彼らは次に犬がやってくる日を心待ちにするようになるという。

「逆介護」という言葉

本書には「逆セラピー」という言葉が出てくる。犬は高齢者の介護のためにそこにいるのではない。もちろん、リハビリでゆっくりゆっくり進む高齢者に優しく寄り添うようなこともするけれど、高齢者に「この犬の世話をしたい」「この犬のためにも元気にならなければ」とも思わせるのだ。そして要介護の認知症患者たちは、犬を抱っこしたり寝かしつけたりと、自分から犬に積極的に関わり、犬を癒してあげようとするのだ。

遠い昔に自分の子どもや孫にしたのと同じように犬に子守唄を聞かせたり、姉妹のように寄り添う2匹の犬を見て、自分にも妹がいたということを語り出したりと、犬とのコミュニケーションが記憶の掘り起こしにつながっていく様子は感動的だ。そしてこのセラピードッグ事業には保護犬も起用されている。人と人との触れ合いが薄くなりがちなwithコロナの時代に、犬の存在感はさらに大きくなるのかもしれない。

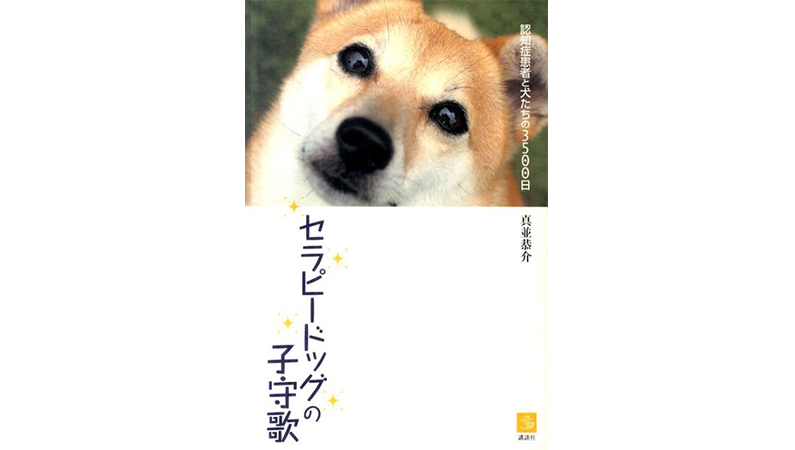

【書籍紹介】

セラピードッグの子守歌 認知症患者と犬たちの3500日

著者:真並恭介

発行:講談社

犬たちがいれば、失われたはずの記憶が、言葉が、そして笑顔がよみがえるー認知症を癒やす「ドッグセラピー」。その現場を4年にわたり密着取材した感動の書きおろしドキュメント。

楽天koboで詳しく見る

楽天ブックスで詳しく見る

Amazonで詳しく見る