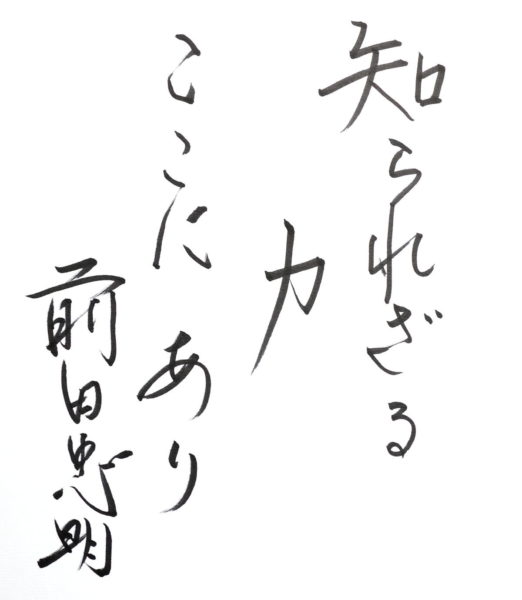

芸能記者&リポーター歴49年、いまだ現役の前田忠明氏。芸能界の隅々までを知り尽くしたレジェンド「前忠」に、ワイドショー全盛期のウラ話、梨本 勝との関係、そして現代の芸能界のコンプライアンス問題まで縦横無尽に語ってもらった――。

(企画・撮影:丸山剛史、執筆:小野田衛)

フジテレビの芸能顧問は結構ハード

──最近は『とくダネ!』で前田さんを見かける機会も減ってしまいましたが、どういった活動を?

前田 肩書的にはフジテレビの芸能顧問ということになるのかな。週に1回、『めざましテレビ』『とくダネ!』『バイキング』『ノンストップ!』『直撃live グッディ!』の合同会議があって、そこに参加しています。10年前に定期健診で大動脈瘤が見つかって、「これは毎朝、番組をやっていたら死ぬな」と思ったんですよ。そのときは血圧やコレステロールの数字がめちゃくちゃでしたから。きっと若いころの不摂生がたたったんでしょうね。それで自分から頼んで、番組は降板させてもらいました。ところが、そこで局側から「完全に辞められたら困る。もう少し若手の面倒を見てくれ」と言われたんですよ。

──裏方に回ったということでしょうか。

前田 ただ今はそれに加えて、BSフジで伝説的な芸能人の半生に迫る番組もやっています。テレサ・テン、島倉千代子、丹波哲郎とか……。これが年に4回、3か月に1本のペース。2時間番組なんだけど、全部の取材を自分1人でやるわけだから結構ハードなんですよ(笑)。会議に出るために、毎日5本の番組もチェックしなくちゃいけないしね。

硬派な演劇青年から軟派な芸能記者へ

──さて今回は前田さんのリポーター人生を振り返りつつ、昭和から平成にかけての芸能裏話をお伺いできればと考えています。前田さんのキャリアとしては、光文社『女性自身』の記者生活が出発点となりますよね。明治大学を卒業してから記者になるまでタイムラグがありますが、これは?

前田 もともと僕は演劇をやっていたんですよ。学生時代から劇団に入っていて、卒業してからは自分の劇団を作ったりもしましたし。唐十郎が僕の先輩にあたるんですけどね。唐十郎、蜷川幸雄……そのへんの連中とは、よく演劇論を戦わせながら遅くまで呑んでいました。天井桟敷の彼だけは、なかなか顔を出さなかったけど。

──寺山修司さんですか。すごいメンツですね。

前田 でも新劇っていうのは、とにかく食えなかった! 寺山のところだけは人気があったけど、それ以外は全然ダメでね。そもそもアングラ劇団なんて、劇場も借りられないんだから。これじゃしょうがないだろうってことで、僕はロンドンに留学したんです。本場でシェイクスピアを学びたかったから。でも向こうでも本当に貧乏で、バイトをしていても生活は本当に苦しかった。結局、2年間の予定が挫折して1年半で帰ってきましたね。それが1969年くらいの話だったと思う。もうこのころは完全に演劇から足を洗うつもりでした。

──『女性自身』には、どういうきっかけで?

前田 そのロンドン時代、光文社の社員と知り合いになったんです。その人に紹介してもらったんですけどね。ちょうどそのころ、光文社の社内は労働組合が反旗を翻してグッチャグッチャの状態になっていたの。社員が何十人も辞めていたしね。そのドサクサに乗じて僕は入った感じです(笑)。最初は社員という話だったけど、結果的には契約社員みたいな扱いだった。要はフリーランスだったんですよね。

──話を伺っていると、前田さん自身は硬派な演劇青年だったわけですよね。まったく違うジャンルに進むことに抵抗はなかったのですか?

前田 いや、あっという間に軟派な芸能記者になりました(笑)。というのも毎日が刺激的で面白かったからね。編集部に入ると、見たこともないような猛者がたくさんいました。また日本の芸能界というのも、当時は半分以上がコレ(※頬を人差し指でなでるジェスチャー)でしたから。荒々しい世界だったんです。たとえば地方のキャバレーとかで興行があるでしょう。でも、チケットなんか存在しないわけよ。客からその場でカネをもらってバケツに突っ込むと、溢れないように足で踏み潰しているわけ。ちなみにそのバケツ係の若手スタッフは、今、某大手プロダクションを率いている超重鎮ですけどね。

──かつては神戸芸能社(※暴力団・山口組が3代目・田岡一雄体制のときに作った興行会社)などが芸能界のど真ん中にいましたし。

前田 そうなんです。僕が編集部に入ったのはそういう時代の終盤くらいだったから、まだヤクザとの付き合いは当然のようにあった。たとえば僕たちがタレントから直接話を聞こうとすると、事務所は嫌がるわけですよ。「話をするなら、事務所を通せ」って。まぁそれは今でも変わらないですけどね。ただ当時は言い方が下品で、「この野郎! 指を詰めるぞ!」みたいな恫喝もされた(苦笑)。そんなことが続くとさすがにうんざりしてくるから、だんだん芸能プロダクションの人たちとも昵懇の間柄になっていくわけです。今、大手の事務所で幹部をやっているような偉い人たちは、あの記者時代に知り合ったというケースが多いんですよね。もちろん亡くなった方も多いんですけど。

原稿の基本は「セクハラ」?

──記者だと原稿を書く技術も必要になりますよね。

前田 でも、最初は記事なんて書かせてもらえなかったですね。書くのはアンカーの人に任せて、自分はひたすら足を使ってネタを集めるだけ。当時、僕の師匠は(のちに田中角栄と佐藤昭の関係性をスクープした)児玉隆也さんでした。その関係で鎌倉まで川端康成の原稿を取りに行ったりもしましたよ。それから張り込みもしたし、タレントの家に行って近所のゴミ箱を漁ったりもしたし……。

──ゴミ箱を漁る? それって立派な犯罪じゃないですか(驚)。

前田 今なら一発でアウトだよね(笑)。だけど当時は先輩から「何やっているんだ! こうやって漁るんだよ!」って教えられましたから。あとは業界内のリークというのも多かった。たとえばAという事務所とBという事務所が敵対していた場合、Aを面白くないと考えているB側からタレコミがあるわけです。内容はAに所属するタレントの悪口や醜聞ですよね。取材方法としてはダーティどころか真っ黒だったけど、そういう時代だったんです。原稿の書き方や編集テクニックに関しても、編集部でイチから教わりました。最初はアンカーマンのために鉛筆を10本削って、机の上に揃えるところから始めるんですよ。それからしばらくすると、ペラ(原稿用紙)を前にして「いいか? こうやって書き始めると読みやすいんだ」みたいに先輩から細かく指導されて。

──キャリアを積むうえでは、恵まれた環境だったのかもしれません。

前田 そうだね。あのころ、よく言われたのは「セクハラ」という言葉。といっても、セクシュアルハラスメントのことじゃないですよ。「セ」は正確性。「ク」は詳しさ。「ハ」は速さ。「ラ」は楽勝……小難しいことをこねくり回すのではなく、容易に読ませようということだよね。正確に、詳しく、速く、楽に読める文章を書く。これが基本なんだと叩き込まれました。

──なるほど。時代を超えて通用する話です。

前田 そのころは『週刊文春』や『週刊新潮』が芸能人の不倫ネタを追いかけるなんて考えられなかったですよ。『週刊ポスト』や『週刊現代』にしたってそう。つまり『女性自身』の競合は女性週刊誌だけだったんですよね。当時、小学館『女性セブン』にいたのが亡くなった福岡翼。講談社『ヤングレディ』にいたのが、これまた亡くなった梨本勝。祥伝社『微笑』にいたのが須藤甚一郎。のちにテレビで芸能リポーターをやる連中は、みんな女性誌出身で同じような経験をしているんです。鬼沢慶一さんだけは『スポーツニッポン』『報知新聞』と渡り歩いたから、取材のアプローチも新聞流でしたけど。

──『セブン』『週女(週刊女性)』『微笑』とは横の連帯感もあった?

前田 連帯なんてとんでもない。丁々発止の連続ですよ。なにせ締め切りギリギリまで取材しては、大日本印刷の出張校正室で原稿を書いて入稿するような進行でしたから。そうすると印刷所ではお互いにゲラの内容を盗み見し合っているんです。

──それ、同じことが2年くらい前に問題化していましたよね。『新潮』の中吊り広告を印刷段階で『文春』関係者が盗み見しているという話で。

前田 まさに同じこと! 50年前から同じことを続けているわけです。

給料は2000万! 三顧の礼でフジテレビへ

前田 とにかく僕は、そんな記者生活を10年間続けたんですよね。その間、芸能プロダクションとのパイプも作って。ナベプロ、ホリプロ、サンミュージック、ジャニーズ事務所、バーニング……この5つを押さえることが当時は大事だったんです。当時は僕も40歳を前にしていたし、ずっと活字の世界でやっていくものだと思っていたんですけど。

──要するに引き抜きですか?

前田 まぁそうですね。当時、光文社では『週刊宝石』という男性週刊誌を立ち上げることになって、僕もそこに配属されそうになったんです。だけど同じ週刊誌でも、女性向けと男性向けではまるで作りが違うんですよ。文体もまるで違えば、企画の切り口も違う。となると、それまで培ってきたことが通用しなくなるのは明らかじゃないですか。そういう迷いが自分の中でもあったときに、フジテレビがやってきたんです。

──前田さんのタイミング的にはピッタリな話だったと。

前田 そう。それでフジが言うのは「実は今、テレビの世界も変わりつつある」ということ。今までスタジオの中で足がついたデカいカメラを動かしていた。これからはカメラを肩に担ぎ、どこにでも行くことができる。ENGの開発によって、すぐ目の前で起こったことを報道できるようになったんだ。そう説明するわけですね。フジテレビにはENGを操作できるスタッフはいるけど、芸能を取材できる人がいない。そこで前田さんにお願いしたいんですと。

──なぜフジテレビは前田さんに白羽の矢が立てたんですかね。同じように一線で活躍する芸能記者は他にもいたはずですが。

前田 そこはフジテレビに聞かないと僕自身もわからない。ただ確実に言えるのは、すでに梨本勝も鬼沢慶一も須藤甚一郎も福岡翼も走り始めていたんですよ。福岡翼なんて『セブン』にいたころは速記者……つまり速記するだけの役割だったんだから。最初は芸能通でもなんでもなかったんですよ。ついでに言うと、梨本も原稿は下手糞で全然書けなかった。だけど取材に行かせると、「あの人はこういう性格で、家はこうなっていて……」みたいなことをベラベラ面白おかしく話す才能はあったそうです。週刊誌時代は文章が下手で最後までアンカーを立てないとダメだったけど、そのしゃべる才能はテレビなら存分に活かせるという話になってね。適材適所ということですよ。そういう過渡期においてフジテレビは一番の後発で、焦りがあったわけです。

──そういう流れがあって、前田さんも三顧の礼で迎えられたわけですね。

前田 でも、最初はADから始めましたよ。それこそ、あちこち飛び回ってね。このときも待遇は正社員じゃなかったんだけど、その代わりに給料がすごくよくて驚いた。「テレビってこんなにもらえるのか!?」って衝撃を受けましたね。なにしろ最初から2000万円近くありましたから。

──すごいですね。今とは貨幣価値も少し違うでしょうし。

活字では伝えきれない映像のリアルさ

前田 お金が欲しいという気持ちは、正直すごくありました。それは自分が遊ぶためじゃなくて、どうしてもお金が必要になるんですよ。たとえば芸能事務所の関係者とゴルフに行きますよね。そんなの、意識の上で半分以上は仕事じゃないですか。ところがこういった人たちとゴルフに行くと、往々にして「賭け」が始まるの。もう時効だろうから言いますけどね(苦笑)。それから麻雀にしてもそう。動く金額がトーシロの感覚とは全然違いますから。なにしろレートなんてゼロの数が違いますし。これじゃお金なんていくらあっても足りないという話になるんですよ。芸能人のゴルフコンペに行くときは、最低でも事前に200万は用意するのが常識でした。もうこんなのじゃやってられんと思い、ゴルフや麻雀の類はあるときを境にスパッとやめた。

──でも、ネタを拾うために必要なゴルフなり麻雀じゃないですか。

前田 そうなんだけど、ネタがどうこう言う前に自分の生活が破綻しちゃいますよ。その代わりに、関係者からの情報は飲みの席で収拾するようになりましたね。

──と言っても、そのへんのチェーン居酒屋というわけにはいかないですよね。

前田 もちろん銀座。だから高いですよ。ただ、そういうときは事務所関係者が出してくれますからね。そして「ここの店は奢る。なので頼むから、うちのタレントだけは悪く書かないでくれよ」とか懐柔してくるわけです。その場では僕も「わかりました!」とか言うんだけど、そんなのはもちろん書くよね(笑)。相手は「お前、ロマネコンティ2本空けたじゃないか! 話が違うだろ!」みたいに怒ってくるんだけど。

──同じ芸能取材とはいえ、活字と映像の違いで戸惑ったことはありますか?

前田 テレビの世界というのは常に横でカメラが監視しているわけだから、やっぱりその部分が最大の違いだと思うんです。相手の困惑している表情も入る。息継ぎしている音も入る。言い逃れがきかないというか、すべてが収録されてしまうんです。たとえば突撃取材に対して相手が無言で逃げる場合、その走っていく様子も放送される。もちろんこちらが追いかける様子も映される。その逃げ惑う様子が面白いということで、ワイドショーが人気になっていったわけです。

──活字では伝えきれないリアルさが映された。

前田 ところがその一方で「あいつら、あそこまでやっちゃっていいのかよ?」という批判の声も出てきた。だけど、そのへんの問題というのは非常に曖昧だったんですよね。ちゃんとした法律がなかったから。いや、正確に言うなら「名誉毀損」という犯罪はあったんです。だけど、どこまでが名誉毀損なのか定義できていなかったわけ。芸能人に毀損される名誉はあるのか? それまでまったく議論されていなかった領域だったので。

──「そもそも公人にプライバシーは存在するのか?」という話にも繋がります。

前田 ズバリ言って、そこの問題ですね。だけど結論から言うと、芸能人にもプライバシーは存在する。裁判で「公人でもプライバシーはある」という判決が出ましたから。一度前例が作られると、もう覆らないですよ。それが90年代に入るちょっと前の時期だったと思う。逆に言うと、その前の時代はやり放題だったんだけど。もう本当に野放しだった。まず芸能人というのは政治家や官僚と同じく公人の扱いですよね。そして悪いことをしたら、法の裁きを受けて報じられるのは一般人と同じ。では、不倫はどうなるのか? 道徳的には悪かもしれないけど、法に抵触する問題ではない。今、『文春』が躍起になって不倫を扱っているのは、結局、法に引っかからないからですよ。不倫報道に関しては、昔から今に至るまでずっとグレーゾーンのまま進んでいるんです。

肉は斬るけど骨は断たない。「前忠的」芸能取材の極意

──芸能スキャンダルに関しては、世論がどう反応するかということも大きいのではないですか。「さすがにマスコミもやりすぎだろ」という声が大きくなれば、そこに大義はなくなるわけですし。

前田 「歌は世につれ、世は歌につれ」じゃないけど、世の中の声というのは時代によって変化していくものなんです。結局、国民に共感されたらOKということなんでしょうね。政治だってそうじゃないですか。今だったら大問題になるような発言を、昔の政治家は平気でしていましたから。世間もそれを見過ごしていましたしね。僕自身、「どうしてもそれは許せない!」と詰め寄られて、坊主になったことが2度あります。

──自分がミスを犯して、視聴者や局側に反省の意を示した?

前田 いや、違う。プロダクションが怒っていたから、そうするしかなかったんです。事務所側の言い分としては「なんで俺が言った通りに報じないんだ!? 話が違うじゃないか!」ということだったんです。ただ取材を進めていく中で、その事務所関係者のコメントとは違った事実が明らかになってきた。だから番組としては、そちらの取材内容を放送したんです。「あれだけ俺がこうやって放送しろと言ったじゃないか!」「でも、取材したら事実は聞いた話と違っていましたから」「いや、絶対に許さない」……そんな応酬がずっと続きましてね。訴えるという話も出たんだけど、それはそれで時間がかかるし、本音はお互い裁判沙汰は避けたいわけですよ。それで僕が丸坊主になるということで手打ちになった。向こうとしてはメンツの問題なんでしょう。「忠明を坊主にしてやったぞ」ということで留飲を下げたというか。

──タレントや事務所と100%対立したら、先方も態度を硬化させて取材ができなくなるはずです。かといって向こうの意のままに報じていたら、単なる提灯になってしまう。そのへんのバランスは、どのように取っているんですか?

前田 そこは、すごく重要なポイント。どんなに誰かを糾弾することがあっても、100%で叩くのはダメなんです。85%にとどめておいて、最後15%の猶予を残しておく必要がある。誰かタレントが覚せい剤で捕まったとします。もちろん社会的には許されないことかもしれない。しかし放送するときは「でも、本当はこういういい部分もある。あの人は絶対に立ち直るでしょう」という一言を挟んでおく。そうすると、だいぶ印象が変わるんです。事務所も「忠明の奴、最後にいいことを言ってくれたな」と捉えてくれますし。

──絶妙なバランス感覚です。

前田 僕は何かを扱うとき、「徹底的に打ちのめす」ということはしないんです。肉は切るけど、骨までは切らない。今のネット社会というのは、対象をズタズタに容赦なく切るでしょ? それどころか、相手が死んでいるのにまだマシンガンを撃ち続けるような冷酷さがある。これは経済が停滞しているから、日本人の心が荒んでいるというのも理由だと思うんですけどね。特に若者はそういう傾向が強いんだろうな。救いがないよ。

芸能ニュースの分岐点・「アンナ・羽賀騒動」

──芸能畑を歩み続ける中、ターニングポイントになったと感じる事件はありましたか?

前田 パッと思いつくのは、梅宮アンナと羽賀研二かな。あの一連の騒動は、かれこれ5年くらい続いたんですよ。われわれにとって芸能ニュースとは、長引けば長引くほどビジネスとしてはオイしいんです。あれは梅宮辰夫の反対から始まって、くっつく・離れるの騒ぎを何回も起こして、そのうちカネが絡んだ話になってきて、最後は黒社会の問題で終わるという大河ドラマ。あるとき、梅宮アンナから言われたんですよ。「前田さん、私は最後のスクープを持っている。これを話せる人は、あなたしかいません」って。それまで散々と切れる・切れないを繰り返していたけど、その時点で彼女は完全に別れることを決意していたんですよね。それでインタビューをオンエアしたのが、あの騒動の締めくくりになったんです。

──それは取材相手に信用されていたからこそ取れたスクープですね。

前田 ところが参ったのは、オンエア翌日の新幹線の席がたまたま梅宮辰夫の隣になっちゃって……。もう気まずいったらなかったよ(笑)。たっつぁんは「娘のためにありがとうな」とか言ってくれましたけどね。それより僕が驚いたのは「だけど羽賀の野郎というのは本当に希代のワルだけど、どこかいいところもあるんだと思うよ」ってそれでも言っていたこと。

──え~!? お人よしすぎませんか!?

前田 根本的に性格が優しかったんだろうね。そして、このアンナ・羽賀騒動くらいのタイミングから、少しずつ芸能ニュースというものが変わり始めるんです。「コンプライアンス」という言葉こそなかったかもだけど、そういう概念が会社の中でも出るようになりましたし。さらに音事協(日本音楽事業者協会)という団体が大きな存在になってきたんです。

──それまでは音事協はどんな存在だったのでしょう?

前田 もちろん音事協という組織は昔からありましたよ。ただ、「過去の映像は使うな」とか「タレントにとってマイナスになる報道はするな」とか細かく口を挟むようになったのは梅宮騒動の前後から。梅宮辰夫というのは天下の東映の大スターだから、さすがに看過できないということだったのかもしれないですけどね。

それから音事協の他に、大衆のワイドショーに対する見方も変化しました。リポーターが楽しそうに芸能人を追いかけている。それも別れるだ、切れるだといったどうでもいい話についてです。楽しいは楽しいんだけど、「ちょっとしつこいんじゃない?」という声がそろそろ大きくなり始めたんですよ。要するに時代の空気が変わったんでしょうね。ましてやテレビ局というのは国から電波を借りたうえで、全国放送しているわけですよ。「それなのに、そんなくだらなくて汚いものを流してどうする?」という意見です。

──下世話なものに対する抵抗感が生じた?

前田 昔は綺麗な世界を見せるのが芸能人とされてきた。その芸能人が感情を剥き出しにして逃げる様子が最初は新鮮だったわけですよ。だけど、それが10年も続くと「いつまでそんなことやっているの?」という話になるのも当然でしょう。僕は週刊誌からテレビに移った前後、克美しげるの取材をやっていたんです。あれは凄惨な事件で、羽田空港の駐車場で遺体が発見された。遺体はソープランドで働いていた克美しげるの愛人で、殺したのは克美しげる張本人だということが判明した。僕は取材でその愛人のお父さんに会うんだけど、その場には克美しげる本人も連れていった。「お父さん、この隣にいる男があなたの娘を殺したんですよ」というわけだね。そんなデリカシーの欠片もない取材、今だったらできるはずないですよ。とんでもない話です。

芸能界とコンプライアンス

──コンプライアンスという言葉自体は、2011年にあった島田紳助の暴力団交際事件で一気に広まった印象があります。

前田 たしかにね。ただ、問題の本質はそのずっと前からあったことは間違いない。僕らも必ず週に1回は「法律的にはどうなっているのか?」といった勉強会をさせられましたから。もっとも芸能人と反社とのつき合いなんて、昔までさかのぼったら全部クロということになるんですけど。というか、今だってズブズブのベテランはいるはずですよ。

──問題の本質はどこにあるのでしょうか。

前田 反社会勢力は法律的にも悪である。タレントが反社に触れること自体は法律に抵触しないかもしれないが、そこで利害関係が生じた場合、フロント企業的な立ち位置になるのではないか? 今、問題になっているのはそこなんですよ。逆にタレントのイメージなんていうものは、報じ方によっていくらでも変えることができますから。

──そういうものなんですね。

前田 宮迫博之から始まった吉本の闇営業問題に関していうと、そもそも国から巨額のお金が吉本に渡っている。そこで大問題になっているんです。だって50億もあれば、普通は千葉の大災害の復興に充てるべきでしょう。一応、名目上は「クールジャパン戦略」とかになっているのかもしれないけど、そんな能書きはどうだっていい。それは個人的にも腹が立つところなんですよね。

後編はコチラから

【プロフィール】

前田忠明(まえだ・ただあき)

1941年北海道生まれ。明治大学文学部中退。「女性自身」の芸能記者として活躍したのち、80年テレビ界に転身した。