「料理の腕だけでは一流の料理人になれない」と道場六三郎さんは語る。現在、89歳になる“和の鉄人”は日本料理の世界に革命を起こし、『料理の鉄人』では斬新な発想で視聴者を釘付けにしてきた。紆余曲折の末にたどり着いた独特の料理哲学とは…?

(企画・撮影:丸山剛史、執筆:小野田衛)

──伝説の番組『料理の鉄人』が始まったのは、今から23年前になります。最近はどのような活動をされているんですか?

道場 このごろはあまりお店のほうに顔を出しているわけでもないんですよ。いつも僕がお店で偉そうにしていたら、料理長をはじめとした現場のスタッフも委縮しちゃうでしょうし。だけど、どうしても僕がいないとマズい場面もあるんです。たとえば明日なんて団体のお客さん80人が来るんですけど、僕目当てでわざわざ地方から来てくれるのに、そこに僕がいないというのもね……。あとは1か月ごとにお店のメニューを変えているんだけど、さすがにこれだけは自分で決めなきゃダメ。正直、家にいてもやることなんてさほどないんです。すぐ寝たくなるから、なるべく出歩くようにしていますけど。

魚屋の手伝いから料理の道へ

──今回は道場さんの半生を中心にお伺いできればと思います。まず、どんな子どもでした?

道場 僕が小学校の時分に支那事変(日中戦争)が起こったんです。そして14歳のとき、大東亜戦争(太平洋戦争)が終わった。それが昭和20年ですね。だから少年時代は常に戦争と背中合わせでした。うちの実家は漆職人だったんだけど、とにかくみんな食うのに必死な時代でしたよ。サツマイモやカボチャを、漆のお碗と物々交換していましたから。住んでいたのは石川県の山中温泉です。19歳で東京に出るまでは、ずっとそこにいました。

──最初に自分で作った料理のことは覚えていますか?

道場 どうだろうな……。小さいころは母が炊いたお米の匂いがすごく好きでしたね。「いい匂いだなぁ」と子ども心にワクワクしていたことを覚えています。あと、うちは父が料理をする人だったんですよね。『家の光』という農協系の家庭雑誌が家に送られてきたんですけど、それを見ながらいろいろ試していました。当時は「男子、厨房に立つべからず」なんていう考えがまだ残っていたから、珍しかったのかもしれないな。

ナマコを綺麗に洗って酢で和えたり、イワシをぬか漬けにしたり……。弁当のおかずも、イワシを焼いたものが1匹入っているということが多かった。北陸の海で獲れる季節のものを料理にしていましたね。あとは味噌も自分の家で作っていました。そういった親の手伝いが、自分で料理を始める出発点なのかもしれません。

──調理人になったきっかけは?

道場 もともと僕は漆の仕事が大嫌いだったんですよね。というのも、漆というのはじっとしていないとダメなんですよ。ドタバタしていると埃が立ちますから。ところが僕は元来落ち着きがないものだから、話にならないわけです。そんなとき、魚屋をやっていた知り合いの親父さんが病気で倒れてしまった。それで僕に声がかかったんです。「頼む。助けてくれ!」と。

当時の山中温泉では、何かおめでたいことがあると鯛の刺身を出していたんですね。あるいは鯛の姿焼きを折詰にした。旅館はお客さんに出す料理を魚屋から下ろすわけだけど、その中で魚屋も調理を手伝わなくてはいけなくなってくる。そこで初めて本格的に包丁を握るようになりました。もともと手先は器用なほうだったし、料理することは楽しかったですよ。鯛ができるようになると、今度はヒラメやスズキを下すようになりました。

「料理には夢がある」と上京

──東京に出てきた経緯は?

道場 山中温泉には『よしのや』という大きな旅館がありましてね。そこの料理長が「お前も手に職をつけなきゃダメだぞ」ということで紹介状を書いてくれたんです。あのころ、印象深いことがあって、築地『新喜楽』のオーナーが長者番付の1位になったんです。松下幸之助さんが6位とかだった時代にですよ? なんだか子ども心にも料理には夢があるように感じたんです。

上京して働いた最初のお店は銀座の『くろかべ』。田舎から出てきたばかりの身には、とにかく銀座の華やかな世界がまぶしかったですね。お店のすぐ近くに『週刊平凡』の会社(現・マガジンハウス)があって、その前にはロマンス社という出版社があった。今の若い人は知らないだろうけど、高田稔さん、龍崎一郎さん、高峰秀子さん……当時の大スターたちがロマンスに出入りしていたんです。その縁で、僕も高田さんから靴をもらったりしましたし。

──駆け出し時代、仕事面で戸惑ったことは?

道場 石川でやっていたときと若干勝手が違うことがあったんです。たとえば当時の北陸だと生きた魚がまだ珍しかったから、スズキの小さい状態であるフッコがまな板の上で動いたのを見て「あ、生きてる!」と驚いたりもしました。それからアユの塩焼きを作る場合、本来はヒレ塩してから綺麗に塩を洗い落とさなくちゃいけないんだけど、洗うのを忘れてこっぴどく怒られたこともあったな。

でも、怒られたのはそれくらいですよ。あのころは兵隊帰りの人も多かったし、すぐ手が出る人が多かったですけどね。僕は要領がいいと言うのかな、先回りして仕事する癖がついていたんです。たとえば鍋が吹きこぼれるとガス台のところが汚くなるわけですけど、それを朝の4時まで綺麗に掃除したりとか……。あとは調理場の整理整頓。店に来たときに、ビシッと調理環境が整っていることが大事だと思っていたので。

首相官邸で出張料理

──なるほど。その後は職場を転々としたようですが。

道場 銀座の次は神戸に行って、『神戸観光ホテル』へ。これは『くろかべ』の親父さんが店を移るということになって、「それなら」ということで僕もついていくことにしたんです。そして、その次が同じく神戸の『六甲花壇』。ところが、ここで思わぬ問題が起こりましてね……。

──どうしたんですか?

道場 いや、女に惚れたんです(笑)。ところが、彼女は少し浮気性なところがありましてね。僕としては、いつも気が気じゃないわけですよ。それで「これじゃダメだ! 料理に身が入らない」ということで、次は金沢の『白雲楼』へ移ることになるんです。

──出身地に戻った格好になりますね。

道場 そう。『白雲楼』には3年いたのかな。その次は東京に戻って、芝浦の『ぼたん』。店が頻繁に変わっていたのは、料理の世界には「総上がり」と呼ばれる考え方があって、親父さんが店を移るときにスタッフも一斉に移動するんです。やっぱりそのへんは人と人の繋がりが重要な業界ですからね。そして『ぼたん』の次が赤坂の料亭『常盤家』。『常盤家』では料理長になって、ここでは都合10年続けました。

『常盤家』時代は首相官邸や議員会館でも出張料理を作りましたね。いろんな政治家の方がお店に来てくれました。佐藤栄作総理、石橋湛山さん、鳩山一郎さん……。岸信介さんが入院したときは僕も慶應義塾大学病院に通いましたしね。この前も安倍晋三首相にお会いしたとき、「昔、岸信介さんに何度もお弁当を届けたんですよ」と伝えたんです。子どものころの出来事だから、本人はまったく覚えていませんでしたけどね(笑)。

人間関係と「どうしたら1秒でも速くできるのか?」

──昔気質の板前の世界は、「手取り足取り教える」というより「勝手に盗め!」というイメージがあるのですが。

道場 その通り。後輩に丁寧に教えてあげようとする先輩なんて誰もいませんよ。だから後輩としては先輩に気に入られる必要がある。僕から言わせたら、それも修行の一環ですよね。実際、僕も先輩の下駄を磨いたりしましたし。

料理の世界というのは外から見ているよりもはるかに人間関係が重要。ただ、そのことに気づかない人も多いんです。たとえば、こういうことがあった。松下幸之助さんの娘婿・松下正治さんが松下電器産業(現・パナソニック)の社長になったとき、僕は『常盤家』の料理長として2000人分の三段重の折詰を出さなくちゃいけなかったんです。100人前や200人前じゃなくて、2000人前ですからね。どう考えても一つの店では不可能なんです。そこで周りに応援を頼むわけですけど、信用できる人脈がないことにはどうしようもない。だから昔は僕もまめにいろいろな所に顔を出したり、お酒の席や、勉強会にも参加しました。普段からそういった横のつき合いも続けると、あとで活きてくるんです。

それから僕はお姉さん方にも「おはよう!」って元気に明るく挨拶していました。そうすると忙しいときに、はじかみ(生姜)を用意してくれたりしますしね。料理人の中には「俺は料理の専門家だ」みたいな感じで不愛想に調理だけこなす職人タイプもいるんだけど、それはどうなのかと思う。僕は今でもお店で「元気か? 風邪なんてひくなよ」とかスタッフに気楽な感じで声をかけるようにしています。

──大勢のライバルがいる中で料理長に上り詰めたわけですが、何が明暗を分けたとご自身では思いますか?

道場 他の人が2時間でこなすことを1時間でこなしたい。他の人が3年かかって習得する技術を1年で身につけたい。そういう気持ちが常に自分の中にあったんです。どうしたら1秒でも速くできるのか? 綺麗に速く仕事をするためには、2手、3手先を考えながら手を動かす必要がある。料理において段取りというのはすごく重要な要素ですからね。お客さんだって待たされるのは嫌ですよ。リズムよく料理が提供されないと、やっぱり調子が狂いますから。のちに『料理の鉄人』で献立を書いていたけど、あれは完全に僕の癖。「よし、これはやった」「次はあれだ」といった調子で段取りを確認したいんですよね。

独立! そしてまさかの挫折

──さて、10年続いた『常盤家』のあとで、いよいよ独立することになります。

道場 もともと自分の店を持ちたいという気持ちはあったんです。それで祖師ヶ谷大蔵に『高級総菜 船場』という店を出したんですけど……正直言って、これは苦しかった。「高級総菜」と名乗っていても、実際は筑前煮とかを5品くらい入れた幕の内弁当を80円で売っていたんです。しかも店売りだけではやっていけないから警察や病院などに注文を取りにも行ったけど、そうすると今度は容器を下げる手間もかかる。赤字続きだったし、結局、1年くらいで音を上げましたね。これは挫折と言っていいかもしれない。

とはいえ、生活もあるから働かなくてはいけないわけです。そんな中、声をかけられたのが新宿にある『歌舞伎』というお店。板前として雇われたかたちですよね。そこで働き始めて2年くらい経ったころ、今度は銀座に『とんぼ』というお店がオープンすることになり、僕は料理長として招かれたんです。

──久しぶりの銀座というわけですね。

道場 『とんぼ』は繁盛していましたね。そのころになると僕も自分のお客さんを持つようになっていたから、自信も出てきましたし。ところが好事魔多しとはよく言ったもので、ここでトラブルに巻き込まれてしまうんです。店側から「重役になってくれ」と言われたから、軽い気持ちでホイホイ引き受けたんですよ。さらに「お金も都合してくれないか」とも言われたんです。だから住んでいた家を担保にして、500万円を用意しました。結局、1年後に店側は不渡りを出して500万円はパー。債権者集会に顔を出したところで、向こうはお金なんて持っていないから話にならないんです。

僕としては「これだけお客さんも入っているんだから、まさか……」という気持ちがありました。だけどよく話を聞いてみると、経営者が同時に経営していたクラブがあってそっちが傾いていたりとか、もともと出店するときもヤバい筋からお金を借りたりしていたらしいんです。今思うと、お人よし過ぎますよね。自分が甘かった。

──料理人として常にトップを走っているイメージを持っていたのですが、実際はかなりの紆余曲折があったわけですね。

道場 まぁそれも勉強ですよ。そこからは『とんぼ』の騒動で親しくなった債権者仲間と『新とんぼ』というお店を同じビル内に立ち上げましてね。そして昭和46年に今もやっている『ろくさん亭』を銀座にオープン。自分のお店を持つことは悲願だったので、これはすごくうれしかったです。祖師ヶ谷大蔵の『船場』は総菜屋だったから、ちょっと意味が違いますし。『ろくさん亭』はおかげさまで今年で49年、もうすぐ50年になります。

──『船場』や『とんぼ』の挫折話を伺っていて感じたのは、一流の料理人が必ずしも一流の経営者ではないということです。

道場 まさにその通りなんですよ。そこは決定的な違いがある。僕の知っている腕のいい料理人でも、自分の店を持って成功するケースは非常に稀。そこは分けて考えなくちゃいけないポイントなんです。

じゃあ経営者目線で考えた場合、「料理の腕」以外に何が必要になるのか? 僕は「思いやり」だと思う。お客さんのニーズに応えようとする心意気ですよ。たとえば満席になった状態でお客さんが来店したとします。普通は「すいません。あいにく今日はいっぱいでして……」とお断りするかもしれない。だけど僕は、わざわざ来てくれた方を帰すわけにはいかないと考えてしまう。だから冬のエレベーター前で待つお客さんに「これでも飲んで待っていてください」とヒレ酒をお出ししたりするんです。あるいは行列が長いときは『千疋屋』のパーラーで待っていただき、迎えに行ったこともあります。そういうおもてなしの積み重ねが大事だと思うんですよ。

“道場和食”と『料理の鉄人』

──『料理の鉄人』に出演することになったのは、どうしてだったんですか?

道場 僕はずっと日本料理をやってきた人間じゃないですか。だけど周りを見渡してみても、日本料理でフカヒレを使う人なんていなかったんですよね。フカヒレの食感というのは他では得がたいものがあって、ぜひともこれを使いたいなと僕なんかは考えちゃう。刺身に氷を使うことにしたってそうで、何も奇をてらっているわけではないんです。単純に自分がいいと思ったことをどんどん取り入れているだけなんですよね。

ところが狭い業界だから、「道場のは日本料理じゃない」みたいに揶揄する声も聞こえてくるわけです。そんな意見、僕はひがみだとしか思っていない。「文句があるんだったら、集客力で勝負してみろよ」と言いたいくらいです。そのうち僕の料理は普通の日本料理と違うということで、“道場和食”と呼ばれるようになった。雑誌で取り上げられる機会も増え、その流れでテレビ出演の話が来た感じです。

──日本料理の店で働きながら腕を磨いていたら、普通は日本料理の発想から抜け出せないと思うのですが。

道場 そういう意味でいうと、僕はこだわりみたいなものが極端に少ないんでしょうね。今、うちで人気メニューになっている肝ぽんも「フグ刺しのおかわり60人前」という無茶な注文を受けて、その場で編み出したものなんです。チーズの西京焼きだって、それまでの日本料理からすると亜流だったのかもしれない。僕の場合は寝ても覚めても料理のことばかり考えているから、新しいものが自然に浮かんできちゃうんですよ。逆にいうと、今あるものにはあまり興味がない。自分で一生懸命考えたものであっても、昔の献立なんて捨てちゃうしね。同じことを繰り返していても進化がないじゃないですか。新しいことをやっているほうが単純に楽しいですよ。それは年を取っても変わりませんね。

──今だから言える『料理の鉄人』のエピソードはありますか?

道場 ナショナル(現・パナソニック)の人から怒られたことがありましたね(笑)。お米対決のとき、僕はアワビを一緒にお米を炊こうとしたんです。だけど発売したばかりの新しい炊飯器だったから、操作方法がおぼつかなくて……。それで「なんだよ、この炊飯器は!」って怒鳴ったら、あとから「あんなこと番組の中で言われたら困ります」って店に電話が来ました。結果的に、そのお米対決はなんとか勝つことができましたけどね。和食同士の対決では負けたことがなかったです。

──実際、めざましい成績を残していますよね。勝利を掴むコツは?

道場 う~ん、特に勝敗は意識していないですけどね。相手が誰であってもいいし、食材が何であってもいい。「われ、いまだ木鶏たりえず」って言うじゃないですか。強い軍鶏は相手がどんなに仕掛けてきても動じない。木で作った鳥のように超然としている……と、ありたいものです(笑)。

──あの番組で知り合った鉄人と交流はあるんですか?

道場 というか、もともと僕は日本料理の職人以外とも関わりがあるほうなんですよ。実はそういうパターンって日本料理の世界では意外に珍しいんです。周富徳さんとはゴルフ仲間だったから、ツバメの巣をお土産にもらったこともあります。他ジャンルの人から刺激を受けることは多いですよ。テレビをつけていても、中華の油通しなんかを見ると「いいじゃない。これは日本料理に取り入れられないかな?」とか、ついつい考えちゃうんですよね。「日本料理はこうでなくてはいけない!」みたいな凝り固まった考え方は、僕の中に一切ないので。

──昔気質の職人の中には、いまだに圧力鍋や電子レンジを毛嫌いする人もいます。

道場 そういうタイプは絶滅していきますよ。時代の中で敗れていくことになるでしょう。社会はどんどん変わっているわけだし、人手不足のときにどうやって対応していくのか? 少しでも手際よく綺麗に料理を提供しなくちゃいけないのに、使えるものを使わないなんてバカらしいじゃないですか。若い人と話していると、もう少し考え方が柔軟でもいいんじゃないかなと感じることがあるんです。向こうも89歳の老人には言われたくないでしょうけどね(笑)。でも僕から言わせると、無駄なこだわりなんてすぐに捨てたほうがいいんですよね。彼らは体力があるし、精神力もあるし、なにより未来がある。だからこそ、もっと羽ばたいてほしいなと願っているんです。

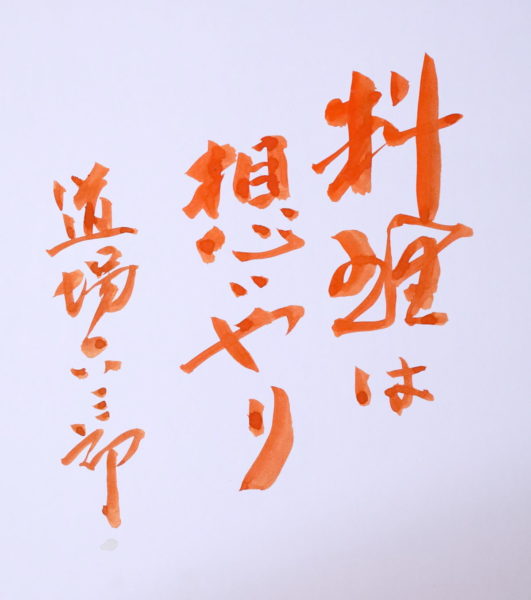

料理とは「想いやり」である

──今後のことについてお伺いします。夢やビジョンはありますか?

道場 今は2人の娘が僕の店で働いているんですけど、正直言って自分が亡くなったら店は畳んでいいと考えているんです。僕としては、残してほしいなどという気持ちはさらさらない。もっとも料理長や娘たちがどうしても続けたいというなら、それでも構わないですけどね。

『料理の鉄人』は勝負というかたちで進む番組でしたよね。あくまでもテレビのショーだからあれはあれで正解なんですけど、本当のことを言うと料理の本質というのは勝った・負けたではない。料理はサービス業ということを決して忘れちゃいけないと思うんです。お客さんを迎え入れる姿勢が何より大事だし、それこそ玄関での挨拶から料理は始まっていると言っていい。

やっぱり料理は食べる方の心が動くものがいいんですよ。心が動く……つまり何かを食べて感動するという体験ですよね。たとえば料理に松や紅葉を添えることで、「あぁ、秋なんだな」とお客さんの心が動く。食べられないものを出すという発想は、西洋料理にないものなんです。そのことは若い料理人にも伝えていきたいんですよ。ありきたりかもしれないけど、料理で一番大事なのは心なのだとこの年齢になってしみじみと実感します。

【プロフィール】

道場六三郎(みちば・ろくさぶろう)

1931年、石川県江沼郡山中町生まれ。地元が山中温泉だったこともあり、幼少期から料理に親しむ環境で育つ。19歳で上京すると、銀座『くろかべ』を皮切りに神戸『六甲花壇』、金沢『白雲楼』などで全国の有名店で修行を重ね、28歳で赤坂『常盤家』のチーフに。40歳のとき、自分の店である銀座『ろくさん亭』をオープンさせる。93年から始まった『料理の鉄人』(フジテレビ系)には「和の鉄人」としてレギュラー出演。27勝3敗1分けという圧倒的成績を残し、料理人ブームを巻き起こした。 05年に卓越技能賞「現代の名工」を厚生労働省より表彰。07年には旭日小綬章を受章。近著に『おかず指南』(中央公論社)など。