ロシアによるウクライナ侵攻により、国外に逃れた難民は一時600万人とも700万人とも言われている。現在は帰還する人も増えているようだが、それでも数百万人は外国で避難生活を送っている。日本に避難してきた人も1000人を超えており、9割が女性と子どもで、彼らをどう支援していくかが大きな課題となっている。言葉の壁、文化の違い、食生活の変化、そして仕事などなど、外国に逃れた人々が乗り越えていかなくてはならない問題はあまりに大きい。それは、もともとこの国に暮らす私たちの想像をはるかに超える苦悩となって避難民たちにのしかかってくるのだ。

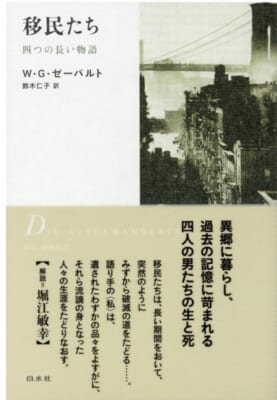

昔から、戦争あるいは政治的な理由で祖国を去らなくてはならなった民が多くいる。あるいは自らの意志で異国に渡る人もいる。理由はさまざまでも、彼らは異郷でどのように暮らし、何に悩まされ続けるのかに迫った一冊が『移民たち 四つの長い物語』(W・G・ゼーバルト・著、鈴木仁子・訳/白水社・刊)だ。

著者のゼーバルトも移民だった

ゼーバルトは1944年ドイツ生まれの文学者。ドイツのフライブルグ大学、スイスのフリブール大学でドイツ文学を修めた後に、イギリスに渡り、マンチェスター大学に講師として赴任した。途中、一年ほどドイツに戻って高校教師を務めたが、再びイギリスに戻ってそこを定住の地とした。本書はそんな彼の人生を投影しているようにも思われる。

4人の男が登場し、手記を引用したり、写真を散りばめたりして、ドキュメンタリーの体裁をとっているが、それらは実話なのかフィクションなのかわからない。が、それこそがゼーバルトの散文作品ともいえる。

みずから故郷を去ったにせよ、歴史の暴力によって故郷を奪われたにせよ、移住の地に一見とけ込んで生活しているかに見える移民たちは、三十年、四十年、あるいは七十年の長いタイムスパンをおいて、突然のようにみずから破滅の道をたどる。(中略)語り手の<私>もまた、異郷に身をおいて久しい人である。

(『移民たち 四つの長い物語、訳者あとがきから引用)

ゼーバルトは将来のノーベル賞文学者候補のひとりだったが、2001年自動車事故に遭い他界。57歳という若さで命を落とした彼も、まるで主人公のひとりのような”移民”としての生涯だったのだ。

ドクター・ヘンリー・セルウィンの場合

では、本書に登場する4人の移民を簡単に紹介しておこう。実在した人物なのか? モデルがいたのか? あるいはゼーバルトの創作なのか? それはわからないが、彼らの生き様が読者の胸を打つのは間違いない。

冒頭に登場するのは、ドクター・ヘンリー・セルウィン。リトアニアからイギリスへと移民したユダヤ人で、新世界のアメリカを目指していたが、ロンドンで船を降りてしまった。

陸に降り立ったときも、足元に踏みしめているのは新世界だ、約束のニューヨークなのだとつゆ疑いもしていなかった。ところがしばらくたって −すでに船は岸を離れていました− あろうことか、着いたのはロンドンだとわかったのです。移民の大半は涙をのんで受け入れましたが、なかにはどれだけ反証があろうが、ここはアメリカだと頑として信じつづける輩もいました。そんな次第で、わたしはロンドンで育ったのです。

(『移民たち 四つの長い物語』から引用)

第二次世界大戦後、ヘンリー・セルウィンは開業医となり、1960年に廃業してからは植物や動物を話し相手として暮らしていた。が、語り手の<私>に打ち明け話をしたのち、突然猟銃自殺をはかってしまうのだ。彼は、どんな過去の記憶に苛まれていたのだろうか?

教師パウル・べライターの場合

パウル・べライターの父親が二分の一ユダヤ人だったため、出身地であるドイツのS町で、一家は卑劣で非道な扱いを受けていた。それでも彼は教員となり、24歳の時にはS町の小学校で仮採用の一年間を務めた。その後、片田舎のW村で正規の教員としてはじめて赴任することになった。しかし、そこに当局から命令がくだる。

周知の法律が定めるところによって、以後、教職にとどまることを禁ず、と。夏のあいだにパウルが描いていた美しい未来への夢は、文字どおり砂上の楼蘭となって音もなく崩れさった。

(『移民たち 四つの長い物語』から引用)

その後、パウルはフランスに向かい、家庭教師となるが戦争によりその地も追われてしまう。戦後、彼は自分を追い出したS町に再び戻って教職に就く。様々な思いが彼の中にはあっただろうが、彼は子どもを教えるために生まれてきた本物の教師だったのだ。そんなパウルも晩年、記憶に苛まれたのか破滅への道を進んでいってしまう。

執事アンブロース・アーデルヴァルト

アンブロースが故国ドイツを去ったのは14歳。スイスのホテルで客室係として修行を積み、優秀な成績つきの紹介状と証明書を持って、その後、ロンドン、コペンハーゲン、リーガ、サンクト・ぺテルグルク、モスクワ、そして日本にも行った。彼には優れた語学の才能があり、流暢な英語、洗練されたフランス語、そして格式高いドイツ語を話せたのだ。やがてアメリカに渡り、ニューヨークの大富豪ユダヤ人銀行家であるソロモン家の令息の召使い兼旅のお付きをつとめることとなった。令息と共に彼は世界各地を巡ったが、令息はやがて精神の病で廃人となってしまう。40歳を過ぎたころ、アンブロースはソロモン家の執事として働いていたが、のちに自らの意志で精神病院に入ってしまうのだ。異郷を渡り歩いた人間にしかわからない苦悩があるのだろうか?

画家マックス・アウラッハの場合

最後はイギリスのマンチェスターに移住したドイツ人画家マックス・アウラッハの物語。訳者のあとがきによると、このモデルはドイツ生まれでイギリス在住の画家フランク・アウエルバッハだという。生年には隔たりがあり、事実がそのまま本作に反映されているわけではないそうだが。

さて、マックスは1939年、15歳でドイツのミュンへンを離れイギリスにやって来た。美術商を営んでいた父親、そして母親は出国が遅れ移送列車に乗せられ殺害された。

なにも知らなかったわたしは、マンチェスターで新規まき直しの人生をはじめられるものと信じていました。ところがそのマンチェスターこそが、忘れようとした一切を記憶に甦らせたのです。

(『移民たち 四つの長い物語』から引用)

マンチェスターはヨーロッパのどの町よりドイツ人とユダヤ人の移民が多く、その影響が大きい土地だったのだ。それでもマックス・アウラッハの居場所はマンチェスターの自身のアトリエだけで、他には出ては行けなかったのだ。

四つの物語に共通するのが、第二次世界大戦だ。激動の時代に生き延びるために母国を去り、移民として異国に溶け込もうと必死に働いた。けれども過去の記憶に各々が苦しめられる。とても重いテーマだが、本書はゼーバルトの傑作でもある。是非ご一読を。

【書籍紹介】

移民たち 四つの長い物語

著者:W・G・ゼーバルト

発行:白水社

異郷に暮らし、過去の記憶に苛まれる4人の男たちの生と死。みずから故郷を去ったにせよ、歴史の暴力によって故郷を奪われたにせよ、移住の地に一見とけ込んで生活しているかに見える移民たちは、30年、40年、あるいは70年の長い期間をおいて、突然のようにみずから破滅の道をたどる……。語り手の〈私〉は、遺されたわずかの品々をよすがに、それら流謫の身となった人々の生涯をたどりなおす。〈私〉もまた、異郷に身をおいて久しい人だ。個人の名前を冠し、手記を引用し、写真を配した各篇はドキュメンタリーといった体裁をなしているが、どこまでが実で、どこまでが虚なのか、判然としない。本書は、ゼーバルトが生涯に4つだけ書いた散文作品の2作目にあたる。英語版がスーザン・ソンタグの称讃を得て、各国語に翻訳され、ドイツではベルリン文学賞とボブロフスキー・メダル、ノルト文学賞を受賞した。