毎日Twitterで読んだ本の短評をあげ続け、読書量は年間1000冊を超える、新進の歴史小説家・谷津矢車さん。今回のテーマは「生と死」です。誰もが逃れられない「死」。そしてそこに至るまで続く「生」。今回紹介する5冊を読むと、新しい視点が生まれるかもしれません。

【関連記事】

『銭形平次』から『人体冷凍 不死販売財団の恐怖』まで−−年1000冊の読書量を誇る作家が薦める「お金の使い方」についての5冊

ここのところ、生と死を巡る問題がわたしたちにのしかかっている気がしてならない。

今年の三月ごろから日本でも流行し始めた新型コロナウイルスを巡る混乱などはその極致であろう。この新型ウイルスにおける死者が国内で千人を超え、わたしたちは抑圧された日々の中を過ごしている。新型コロナウイルス騒ぎだけではない。ここのところ、インターネットでの誹謗中傷に晒されたことを苦に命を絶った有名人の報道もあったし、病気を苦にした患者の意思を汲んだ医師による嘱託殺人が起こった。

わたしたちの文明は、できる限り「死」を遠ざけることによって成立している。死の気配をできる限り速やかに排除し隔離して蓋をすることで社会の清浄を保ち、穏やかで調和的な生活を作り出しているのである。しかし、社会がバランスを崩すと蓋が外れ、「生と死」の問題が顔を覗かせる。

恐らく、今、わたしたちの感じている漠然とした閉塞感は、わたしのいうところの「蓋」が外れたことによって起こっていることなのだろう。

と、ここまで書けば、今回の選書のテーマもお分かりだろう。お察しの通り、「生と死」である。お付き合い願いたい。

喪失と再生を描き出した青春小説の傑作

まずご紹介するのは小説から。『処女のまま死ぬやつなんていない、みんな世の中にやられちまうからな』(葵 遼太・著/新潮社・刊) である。

一年間、高校を留年した主人公の佐藤 晃が新たなクラスで友人を見つけ、バンド活動に取り組む青春小説である。バンドを通じた少年少女たちのぶつかり合い、そしてそれぞれの思いや願いが交錯していく様は、まさに青春ど真ん中なのである。

――あー、申し訳ない。この説明、間違ってはいないのだが、やや本書の中心点を捉えていない内容である。ここからはややお話の全体構造に関わる話をするため、興味のある方だけ読み進んでいただきたい。

佐藤 晃は高校を留年したと書いた。実はそれは、不治の病に侵され死んだ恋人の看病をずっと続けていたからだった。本書のスタート地点では既にその恋人は死に、彼女の遺言に従って登校してきたのである。物語は、彼女と過ごした過去と、バンド活動に費やす現在を行き来する。そうして本書は、恋人の死を受け止め、新たな一歩を踏み出そうとする瞬間をリリカルな筆で描き出している。

青春小説にして、喪失と再生を描き出した傑作小説である。

死は人生の総決算であり、人生を写す鏡

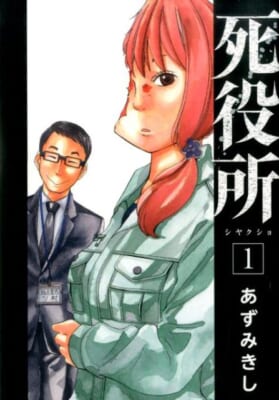

次にご紹介するのは漫画から。『死役所』(あずみきし・著/新潮社・刊)である。本書、映像化も既になされている作品なので、ご存じの方も多いかもしれない。

この世とあの世の間に死者の事務処理を行う死役所なる場所で繰り広げられる悲喜こもごもを描いた作品である。

ここにやって来る死者たちは、当然のことながら様々な人がやって来る。老衰、事故死、病死、殺害……。年齢や性別も当然一定ではない。自ら書類を書くことのできない幼い子供もやってくる。そんな人々と、死役所の役人たちとのやり取りの中から、死者たちの死の瞬間や直前の光景が読者に提示される仕組みになっている。

本書の良さは、様々な死の在り方が描かれることであろう。もちろん(死を扱うがゆえに)感動的なストーリーも存在するが、そればかりに偏っているわけではない。中にはショートショート的などんでん返しのあるお話もあったり、胸がすっとすくようなストーリーもあったり、ブラックジョークに近い作品すらも所収されている。そして、それらの死の有様を見送る役人たち(実は彼/彼女らも重い過去がある)が、時に死者の人生に共鳴したり、逆に拒絶をしたりしながら大きなストーリーが動いている。

死は人生の総決算であり、人生を写す鏡なのかもしれない。そんなことを思わされる。

「種の死」−−絶滅とはなんなのか?

次は『絶滅できない動物たち』(M・R・オコナー ・著、大下英津子・翻訳/ダイヤモンド社・刊)を紹介しよう。

現在、わたしたちの住む地球は六回目の大量絶滅期に入っている、という説があるのをご存じだろうか。実際、わたしたちの周囲でも、たとえば日本のトキ絶滅のニュースを聞いた記憶のある方は多いかもしれない。そう、六回目の大量絶滅は、ほかならぬ人類の活動によって引き起こされているのである。もちろん、人類はそれを自覚しているからこそ、環境問題への取り組みを始めているし、自然保護、種の保全にも熱心だのだが……。

しかし、本書はそうした保全が引き起こしたねじれを描き出している。たとえば、住処を追われた動物を保護し、無菌状態の中で飼育していたものの、自然状態に戻すことの難しくなってしまった種の存在である。

さらに本書は、DNA技術の発展による新たなる問題を指摘する。現在ではまだ技術的に難しいものの、将来的に、絶滅した動物のDNAからその生き物を復元できるのではないかという予測がなされている。しかし、それは果たして、真の意味で復元と言えるものだろうか。

種が「生きている」とはどういうことなのか。裏を返せば「種の死」とは何か。そんなややこしい問題を本書はわたしたちに問いかけている。

死の直前に、生者の息遣いを見る

次は時代小説から。『介錯人』(辻堂 魁・刊/光文社・刊)である。本書は江戸時代、罪人の首を斬り、切腹の介錯を務める介錯人の龍玄を主人公にした連作時代小説である。

本書は何と言っても、若き介錯人、龍玄に与えられた複雑な人物像が魅力である。江戸時代であるとはいえど、自らの手を汚す者はそう多くない。そんな中、龍玄はプロフェッショナルとして自らのお役目に邁進する。しかし、龍玄は決して心を凍らせているわけではない。凛とした静かな佇まいの中に、なぜ己が刃を振るわねばならぬのかを自問し続け、時には死出の旅に出る者やその周囲にいる者たちに耳を傾ける。しかしそんな彼のまなざしは、死した者、死に行く者ばかりに向いているわけではない。なぜ首を切られなければならなかったのか、なぜ切腹をするのか。その背後には、その人物と袖を擦り合った生者の息遣いが見え隠れするからである。

本書は続編『黙』も刊行されている。『介錯人』をお読みになって清冽な作品づくりに痺れた方は、こちらもチェックしていただきたい。

生は、数々の死の上に成り立っている

最後は絵本から紹介しよう。『のにっき―野日記』(近藤薫美子・著/ アリス館・刊)である。

皆さんは、九相図をご存じだろうか。ご存じない方も、とりあえずググる手を止めていただきたい。というのも、グロテスクな映像が出てきてしまうからだ。九相図とは、人間の死体の朽ちる様を九段階に分けて描き出した仏教絵画である。日本においては美人で知られる小野小町を材に取って描かれることが多いのだが、これは外皮一枚の美しさなど儚いもの、という諸行無常を示すためである。

さて、本書の紹介に戻ろう。本書は母親いたちが野原で息絶えるところからスタートになる。そしてそこから、九相図よろしく母親いたちが腐れ落ち、骨になり、消えてゆくまでの姿を描き出している。

グロテスク? そうかもしれない。だが、本書はグロテスクでも諸行無常でもない何かを描き出している。それは――。ネタバレはよそう。しかし、わたしたちの生は数々の死の上に成り立っているものなのだと改めて知ることができる一冊であるといえるだろう。絵本というと子ども向けの印象があるが、大人にこそお勧めしたい。

冒頭で、「生と死の問題がわたしたちにのしかかっている」と書いた。

文明社会に生きるわたしたちは、ついつい「生と死」の問題を忘れがちである。兼好法師が『徒然草』の中で同趣旨のことを書いている辺り、もしかしたらこれは人間の普遍的な性質なのかもしれない。

そもそも死を想いつつ生きることなど、人間にはどだいできない相談なのかもしれない。だが、本という窓から、わたしたちは生と死を想うことができる。

いくら想ったところで、死に慣れることはできない。それでも、少しでも触れておくことで、僅かばかり、違いがあるのではないか――そうわたしは考えている。

【プロフィール】

谷津矢車(やつ・やぐるま)

1986年東京都生まれ。2012年「蒲生の記」で歴史群像大賞優秀賞受賞。2013年『洛中洛外画狂伝狩野永徳』でデビュー。2018年『おもちゃ絵芳藤』にて歴史時代作家クラブ賞作品賞受賞。最新作は「桔梗の旗」(潮出版社)。

明智光秀の息子、十五郎(光慶)と女婿・左馬助(秀満)から見た、知られざる光秀の大義とは。明智家二代の父子の物語。