日本が世界トップの超高齢社会になったいま、認知症と介護は誰にとってもヒトゴトでは済まされない大問題。切実に助けを求めている人も少なくなく、大きな本屋さんに行くと関連書籍が棚いっぱいに並んでいます。なかでも最近注目され、発売直後から版を重ねているのが、マンガ家のニコ・ニコルソンと佐藤眞一・大阪大学大学院教授の共著『マンガ 認知症』(ちくま新書)。実体験に基づいたマンガと平易な語り口で書かれた(ただし最新の研究成果はふんだんに盛り込んだ)解説テキストを通じて、「認知症の人の不思議な行動」についてゼロから学べる一冊です。

「わからない」と「知りたい」が生み出す切実なリアリティ

ニコさんは、数年前に大好きなお婆ちゃんが認知症になり、母親と二人三脚で介護に取り組んできました。二人が抱えた悩みに笑顔で寄り添うサトー先生は、「老年行動学」の専門家。認知症がまだ「痴呆」と呼ばれていた1980年代から高齢者施設に通って、現場の人たちとケアのあり方を考え続けてきた人です。そんなコンビが出会って生まれた本だから、とにかく質問と答えの両方にリアリティがある。

そもそも認知症とはどういう状態なのか? 穏やかだった人が突然怒りっぽくなったり、強固な「物盗られ妄想」に囚われがちなのはなぜなのか? 家にいるのに「帰りたい」と訴える理由は? そんなとき、一体どう接すれば本人も家族も楽になるんだろう?

認知症に関心を持った人ならきっと突き当たる諸問題が、ここでは祖母(婆ルソン)、母(母ルソン)、孫(ニコルソン)という“女三代・三人家族”の日常を通すことで、ぐっと身近に迫ってきます。読み進めていくうちに、なんなら自分もお茶の間に座って、サトー先生に愚痴をこぼしている気すらしてくる。だから本の内容が単なる知識ではなくて、いわば実感としてお腹に落ちます。マンガという表現の持つ力、キャラクターの魅力を最大限生かしたこの敷居の低さが、まずは本書の大きな特徴。

でも『マンガ 認知症』が読者を惹き付ける理由は、それだけではありません。筆者は、読みはじめてすぐ「あ、この本は信用できる」と感じました。それは本書の作りが「わかりやすい」からではなかった。むしろ文章の行間やコマの一つひとつから、「わからない」という戸惑いや、ためらいが滲んでいるように思えたからです。たとえば次のページを見てください。

序章「認知症ってなんですか?」の一場面。婆ルソンから「私のおサイフ盗ったでしょう!」と疑われた母ルソンが、諦めきった顔で「慣れてるしいいわよ。病気なんだから仕方ないの」と口にするシーンです。筆者は最後のコマの、どこか寂しげなサトー先生の表情にハッとしました。誰よりも豊富な知識と経験を持った専門家なはずなのに、ちっとも自信ありげじゃない。「もしかするとこの人は、同じしんどさを抱えて疲れきってしまった家族をたくさん見てきたんじゃないだろうか」と、読み手に想像させる“何か”を感じさせる。

作者のニコさんが、どういう意識でこのコマを描いたのかはわかりません。でも「自分にできることは限られているかもしれない」という感覚は、ある種の通奏低音として、本書全体に響いています。直接セリフには出てこなくても、ユーモラスな表情、効果音、描線のところどころに作り手のそんなスタンスが滲み出ている。おそらくそれが絶妙な隠し味となって、多くの人の心に響いているのではないでしょうか。

マンガを使って困難な問題を「わかりやすく」解説した本は、あらゆる分野で星の数ほど出版されています。でも「わかりやすさ」には罠もある。たしかにマンガという表現は、あるストーリーに沿って、読者を効率よく結論まで連れていくのが得意です。見方を変えると、それ以外の雑多な可能性――言葉にしづらい側面や、割りきれない感情をばっさり捨象することで成り立っている。たとえば政府や企業の広報マンガに漂う、あの我田引水のいかがわしさを思い出してもらうといいかもしれません。

ニコ・ニコルソンのタッチは、それとは真逆と言っていい。だからこそ本書を貫いている「介護は知ることで楽になります!」というサトー先生の信念も説得力を持ってきます。「わからない」という気持ちが切実であるほど、「知る」という行為もまた、ポジティブな力を持ちうるからです。

経験に基づく信念「認知症の人の心を知ることで介護は楽になる」

本書のガイド役であるサトー先生は、徹頭徹尾「とにかく認知症の人の身になって考えてみる」という姿勢を崩しません。「どうすれば家族のつらさを軽減できるのか」より、まず「なぜ認知症の人はそういう奇妙な行動を取るのか」を想像する。豊富な事例研究と学問的な知見を駆使して、その理由を探していく。この“思想的バックボーン”もまた、『マンガ 認知症』が読む人に希望を与えてくれる理由だと思います。

これは、介護以外に置き換えてみるとよくわかる。たとえば対人関係でトラブルに陥ったとき、人はどうしても自分の気持ちに囚われてしまいがちですね。つらさのあまり相手の言動を変えようと努力を重ねて、よけいに事態をこじらせてしまうことも多い。だけど本当に状況を改善するには、なぜ相手がそういう行動をとっているのか、その人の気持ちになって想像してみることが不可欠。どんなに回り道に思えても(多くの人が体験的にわかっているように)ほかに根本的な解決方法はありません。

サトー先生のアプローチも、これに似ています。そもそも認知症には、「なんらかの脳の疾患によって」「認知機能が障害され」「それによって生活機能が障害されている」という三つの条件がある。言い換えると、たとえ認知機能が低下していても、日々の生活に支障が出ていなければ認知症とは診断されません。先生の言葉を借りるなら「介護や家族の支えというものを前提とした診断基準になっているという、珍しい病気」。つまり、当人の症状だけで診断がくだせる他の病気と違って、最初から対人関係の不具合込みの病気と言っていい。

残念ながら現時点では、アルツハイマー型認知症などの脳疾患を根治する医学的方法は確立されていません。だからこそ認知症の人と介護する人の関係性が大事になってきます。「それを含めてケアしないと本当の治療にはならない」と、サトー先生は熱く語ります。そしてそこで有効なツールとなるのが「人はなぜそういう行動に出るのか」という心の仕組みを理解する学問、心理学だというわけです。そう、まさに「介護は知ることで楽になる」。

第一章で取り上げられている「物盗られ妄想」について見てみましょう。これは認知症の代表的なBPSD(行動・心理症状)で、本書で描かれる婆ルソンも、身近で介護をしてくれている娘(母ルソン)が財布を盗んだと思い込んで非難したり、親戚に被害を訴えたりしていました。口では慣れっこだという母親も、もちろん、内心では深く傷付いています。

やさしかった婆ルソンの不可解な言動について、サトー先生はまず、脳の萎縮による記憶障害を直接的原因として挙げます。そして「自分がお金を置いた場所を忘れてしまう」「でも、自分のせいだとは認めたくない」「その結果、自分を納得させるための虚記憶を作ってしまう」という婆ルソンの心の流れを丁寧に推測していく。そして最後にこう言い添えます。「認知症の人は基本的に孤独のなかで生きているんです」。

脳の機能が低下すれば、家族や友だちと心を通わせるのも難しくなっていく。当然、心は不安と恐怖でいっぱいになる。それでもなんとかプライドを保ち、自分自身であり続けようとするから、認知症の人は「自己防衛」に走ってしまうのではないか。「妄想の背景には、その人が心の奥底に抱えてきた恐怖があるのかもしれません」と、サトー先生は言います。だから「認知症の人の言葉には、その人の人生が現れる」。たくさんの事例に接してきた専門家ならではの、シンプルだけど重みのある言葉です。

このようにサトー先生の語り口には、つねに「人生の先輩」への敬意がある。認知症患者の自尊心をなるべく損なわず、その人が直面している不安や孤独を取り除いてあげるにはどう接すればいいのか。あらゆる局面でその視点が一貫している。そのうえで、婆ルソンの「物盗られ妄想」に日々悩まされている母ルソンとニコルソンに対して、

①「お金は大事だよね」と同意しつつ、探すように促す

②介護者が疑われないよう、本人に見つけてもらう

③あまりに興奮しているときは声をかけず、静まるまで距離をとる

と具体的なアドバイスを示してくれます。「同じことを何度も聞いてくる」「何度注意してもお米を大量に炊いてしまう」「突然怒り出す」「家にいるのに『帰りたい』と言う」など、残りの章で取り上げられている問題についても、この姿勢はまったく変わりません。

本書に登場する母ルソンとニコルソンは、そんなサトー先生と一緒に認知症についての理解を少しずつ深めていく。その過程で二人は、しっかり者の苦労人だった婆ルソン(祖母)の人生とあらためて向き合うことになります。このように、認知症の介護に関する優れたガイド本でありながら、ある家族の記憶にまつわる物語にもなっているところが、単なるノウハウ本とは違う『マンガ 認知症』の面白さだと思います。

介護の実践的ノウハウの向こうに浮かび上がってくる、“女三代”の家族の記憶

宮城県出身のニコ・ニコルソンは、実はこれまでにも、自分の家族をテーマにしたエッセイマンガをいくつか発表しています。2013年に出た『ナガサレール イエタテール』は東日本大震災の津波で流されてしまった実家を、母ルソンとニコルソンが再建するまでの体験記でした。でもその後に、震災による環境の激変もあって婆ルソンの認知症が急速に進んでしまう。その一部始終の顛末を孫娘の視点から描いたのが、2018年の『わたしのお婆ちゃん』です。ここでは作者独特の自虐ギャグやユーモラスな作風を基調にしつつ、かつて自分を守り、育ててくれたお婆ちゃんが“なにか別の存在”に変わっていくことへの戸惑い、怖さ、切なさが赤裸々に綴られていました。

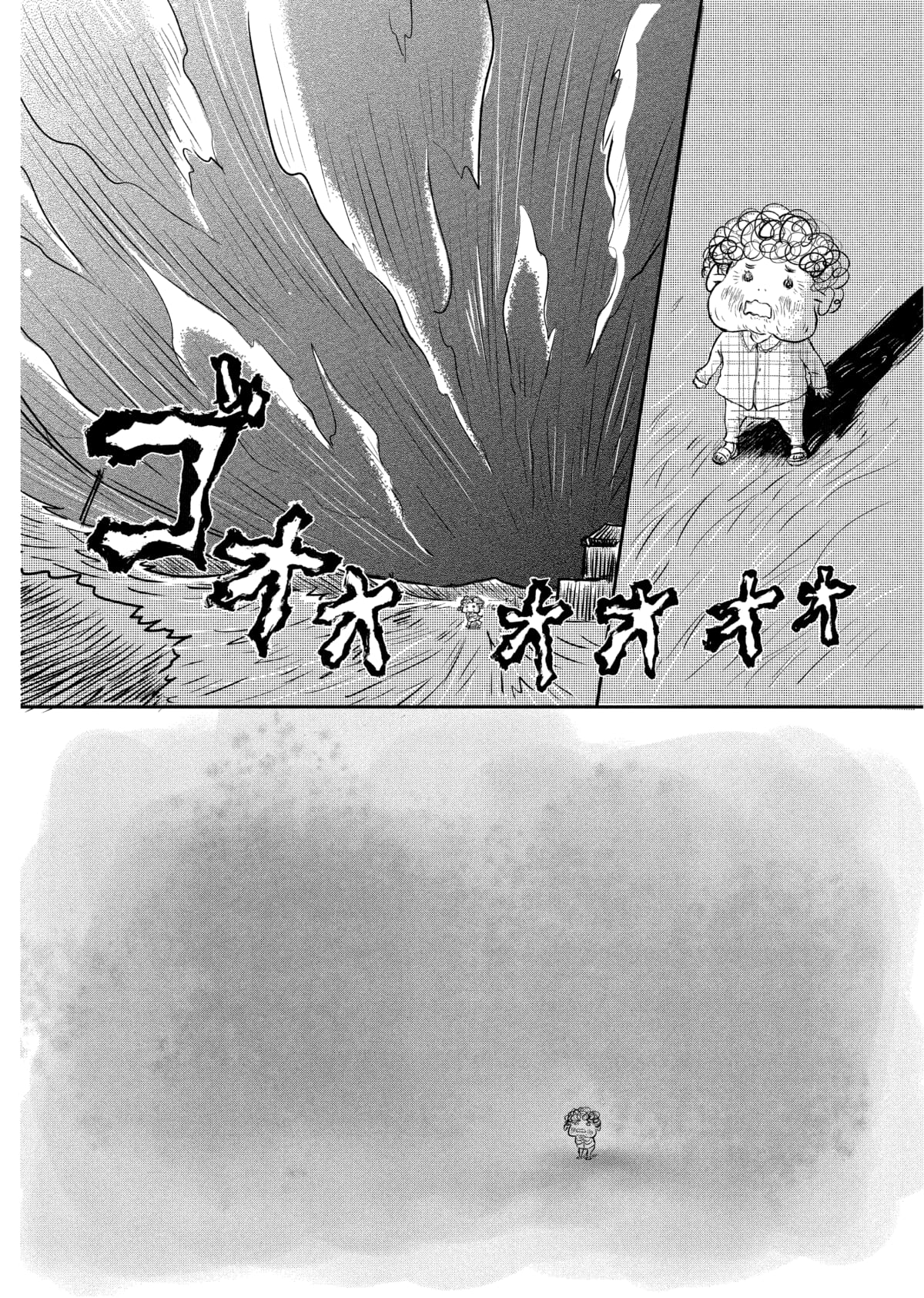

じゃあ救いのない作品かというと、決してそんなことはない。『わたしのお婆ちゃん』が感動的だったのは、著者の分身である主人公が途中から「お婆ちゃんの見ている世界」を覗いてみようと模索しはじめるところです。なかでも鮮烈だったのが、次のページ。真夜中に起き出した婆ルソンが、ふらりと家から迷い出てしまうシーンです。

婆ルソンが直面しているであろう不安や恐怖に満ちた世界が、ここではマンガ的な手法を通じてありありと表現されています。もちろんそれは作者の想像にすぎない。でもお婆ちゃん子だった孫娘にとって、祖母をテーマにしたマンガを描くこと自体が、そのまま「認知症の人の身になって考える」スタンスへとつながっていったことは間違いありません。そして、このコマから滲んでくる「一人ポツンと取り残された感覚」は、たとえば『マンガ 認知症』第七章で述べられている「場所の見当識障害」と見事に重なっていたりもする。軽妙なやりとりの裏側にそういう血の通ったストーリーが存在していることもまた、『マンガ 認知症』という本に説得力を与えている要因だと思います。

ちなみにニコルソン一家に家族の物語があるように、サトー先生にもまた、なぜ認知症の研究者を志したかという物語がある。本書の後半、それまでガイドに徹していたサトー先生が静かに自らの過去を語り始める箇所は、とても重要です。そこでは認知症介護の問題だけにとどまらない、「ケアとコントロール」という普遍的なテーマが示されているからです。

ここでサトー先生は、自分の家族にまつわる体験談を引き合いに出しながら、相手を気遣う「ケア」だったはずの行為がいつの間にか「コントロール」に変わってしまう怖さについて言葉を選びつつ語っている。これは介護だけでなく、子育てや恋愛など、すべての人間関係に付きまとう難問です。

もちろん、ケアする側とされる側のできることに差がある以上、完璧に対等な関係を保つことはむずかしい。だけど小さな工夫を積み重ねることで、相手を無意識にコントロールしてしまう罠は避けられるかもしれません。介護という問題を通じて、本書はそのヒントも示してくれる。内容と語り口に信頼が置けるだけでなく、見かけよりずっと長い射程を持った一冊だと思います。

【書籍紹介】

著者:ニコ・ニコルソン/佐藤眞一

発行:筑摩書房

大好きな祖母が認知症になってしまい、母と二人で介護に取り組むマンガ家、ニコ・ニコルソン。人が変わってしまったかのような祖母との生活に疲れ果てたニコたちの前に、認知症の心理学の専門家、サトー先生が現れて…? 「お金を盗られた」と言うのはなぜ? 突然怒りだすのはどうして? 認知症の人の心のなかを、マンガでわかりやすく解説します。認知症の人が既に500万人を超え、誰もが認知症になり得て、認知症介護をする時代。読めば心がラクになる、現代人の必読書!