『頼介伝』(松原隆一郎・著/苦楽堂・刊)は実に不思議な本である。著者・松原隆一郎が、自分の祖父・松原頼介の生涯を描いた作品なのだが、単なる「思い出の記」というわけではない。そもそも、著者は祖父のことをよく知らなかったという。

可愛がってもらった記憶はあるのだが、祖父がどんな風に生きたか、何を考えていたかについては、わかっていなかった。祖父は自分のことを語らない人だったので、長い人生をどのように過ごしたか知らずにいたのだ。ところが、父が亡くなり相続のための事務を行ううちに、自然と祖父の来歴を知るようになった。それが、この『頼介伝』を書くきっかけとなったのだから、父が祖父に会わせてくれたと言っていいだろう。

松原頼介という人物

最初のうち、著者は税務上、必要なことだけを調べるつもりだった。ところが、次第に祖父に取り込まれていき、やがてその人生を夢中でたどるようになった。父の死後、6年間も膨大な史料にあたり、祖父が暮らした土地を実際に訪ね、祖父を知っているという人を探し出してはインタビューを繰り返した。まるで取り憑かれたかのように。

『頼介伝』の主人公となった松原頼介は、1897年に生まれ、1988年に亡くなっている。つまり、明治の世に生まれ、大正・昭和を生き抜き、91才の長寿を全うした。妻に先立たれた後は、親戚の世話を受けながら、静かな晩年を送り、過去の話をしたりもしなかった。そのため、孫にあたる著者でさえ、彼の人生が波瀾万丈で、時にめちゃくちゃなものであることに気づかなかった。

祖父・頼介が生きたのは、変転に次ぐ変転を繰り返す希有な時代だった。ヒトは自分がいつ生まれるのかを選ぶことはできないし、同時にいつ死ぬかを決めることもできない。その意味では、運命に翻弄される不自由な生物だ。もちろん、頼介も自ら望んで1897年にこの世に生を受けたわけではない。しかし、彼には時代の波を勘良くとらえ、サーフィンするようにスイスイと乗り切る才覚があった。

頼介は人生で二度、巨大な右肩上がりの景気の波に出くわし、迷わず乗った。現在の日本人には、一度のバブルに熱狂しその崩壊後に立ち直れなくなったり、生まれて以来ダラダラ続く不況しか知らない人が大半を占めている

(『頼介伝』より抜粋)

二度の大波とは、ひとつめは、第一次世界大戦に伴う好景気から日華事変勃発までの4年あまりを指し、ふたつめは戦後の高度成長期だ。頼介はこのふたつの波を逃さなかった。最初の波が来たとき、彼は松原商会を起業して活動を開始する。主に、外国航路の機材を販売する船具の卸売りをしながら、他にも食品や医薬品なども扱い、手広く商売を展開した。さらに、紡績工場を作るという大勝負に出るや、上昇気流に乗って莫大な利益をあげていく。ところが、太平洋戦争に突入すると次第に商売は傾き、破綻する。

それでも、頼介は負けなかった。事業の失敗から立ち直るや、敗戦後の混乱を経て、今一度、勝負に打って出る。そして、大和伸鉄株式会社という製鉄会社を起こし、再びの成功を勝ち得るのだ。

頼介は、しくじっても負けることなく強気に前進し、幸運を味方につけて立ち直る強運を持っていた。それだけではない。時代を読み取る力に秀でており、滅多なことでは訪れないであろう好機を見逃すことなく、自分を成功へと導いた。失敗を怖れずにチャレンジする強い心、それが、先行きに不安を感じながら生きている今の私たちの心を打つ。

かつて、日本にもこういう時代があったのだ、こんな風に生きた人がいたのだ。コロナ禍のもと、段々しぼんでいくような気持ちを抱えている私たちにとって、それは大きな救いとなる。

頼介と神戸

頼介は山口県で生まれ、その後、日本を飛び出し、フィリピンのダバオに渡る。しかし、数年後に帰国すると、神戸で暮らすようになり、亡くなるまで神戸にいた。私は、著者が祖父の面影を求めて歩くのが、神戸の東のはずれにある東出町(ひがしでまち)ということに興味をひかれた。東出町は、JR神戸駅の南口から線路に沿って西に向かった場所にあるが、元々は川崎重工のお膝元の町として繁栄していて、立ち飲み屋から人があふれ出すほど賑やかな町だった。しかし、中国や韓国のメーカーとの競争に敗れ、今ではすっかりさびれてしまい、神戸在住の人でも知らない人が多い。著者も「まったく聞き覚えがない地名である」と、述べている。

私事だが、私は1985年に神戸に引っ越してきて、それからずっと神戸に住んでいる。以来、神戸の人達にはひたすら親切にしてもらってきた。なぜよそ者の自分にこんなによくしてくれるのか、よくわからない。私が暮らしているのは、阪神間と呼ばれる地域だが、ここは特によそ者に優しいところなのかもしれない。

阪神間は当初は別荘地として、阪神電鉄の開通とともに通勤圏の生活居住地として、脚光を浴びていった。人気の理由は、どの立ち位置からも山と海が眺望できる、明るい自然環境にあった。そこに大正末の関東大震災の影響で東京から文化人が移住してくる。

(『頼介伝』より抜粋)

作家・谷崎潤一郎も移住組の1人であり、関西を舞台に『細雪』などの優れた作品を残した。神戸に引っ越して来たばかりのころ、友達のいない寂しさに耐えかねた私は『細雪』ばかり読んでいた。もし、あのとき、『頼介伝』があったなら、神戸についてまた違う側面からの理解を深めることができただろう。

不思議の書『頼介伝』

『頼介伝』は、頼介の生涯を描いた作品であり、伝記のジャンルに属するものであるはずだ。著者も主人公の孫として、親戚などから思い出話を聞き、祖父の一生を明らかにしようと奮闘した。

一方で、著者は熱心に取材をしながらも、しばしば袋小路に入り込んでしまったように、立ち止まってしまう。頼介の生涯をとりまく環境を細かく、あまりにも緻密に描こうとしては、知らない町を迷いながら突っ走る少年なような危うさも見せる。加えて、祖父の人となりばかりではなく、人生をとりまくすべてを把握しようと、推理に推理を重ねているうち、深い穴に落ち込んでしまったようなときもある。そんなときは、読んでいる私までが、たまらなく不安になる。

『頼介伝』の過剰なまでの緻密さは、著者が社会経済の学者であることにも関係があると思う。東京大学大学院総合文化科教授を経て、放送大学教授をつとめる著者にとって、家族のライフ・ヒストリーを書くにあたっても、ただの懐かしい話として終わることなどできはしないのだろう。家族だからこそ、冷静に、客観的に、調べに調べて記述することを自分に課したのではないだろうか。

著者は『経済思想入門』や『ケインズとハイエク』などの専門書も著しているが、著書の中で異彩を放つのが、この『頼介伝』と『書庫を建てる』だ。『書庫を建てる』は、祖父が残した仏壇と著者自身の1万冊近い蔵書をおさめるために書庫を建てるプロジェクトについて書かれた本だ。この2冊を順番に読むと、人がどう生き、どう読み、どう死んでいくかについて、思いを巡らし、人間の不思議さを堪能することができる。

【書籍紹介】

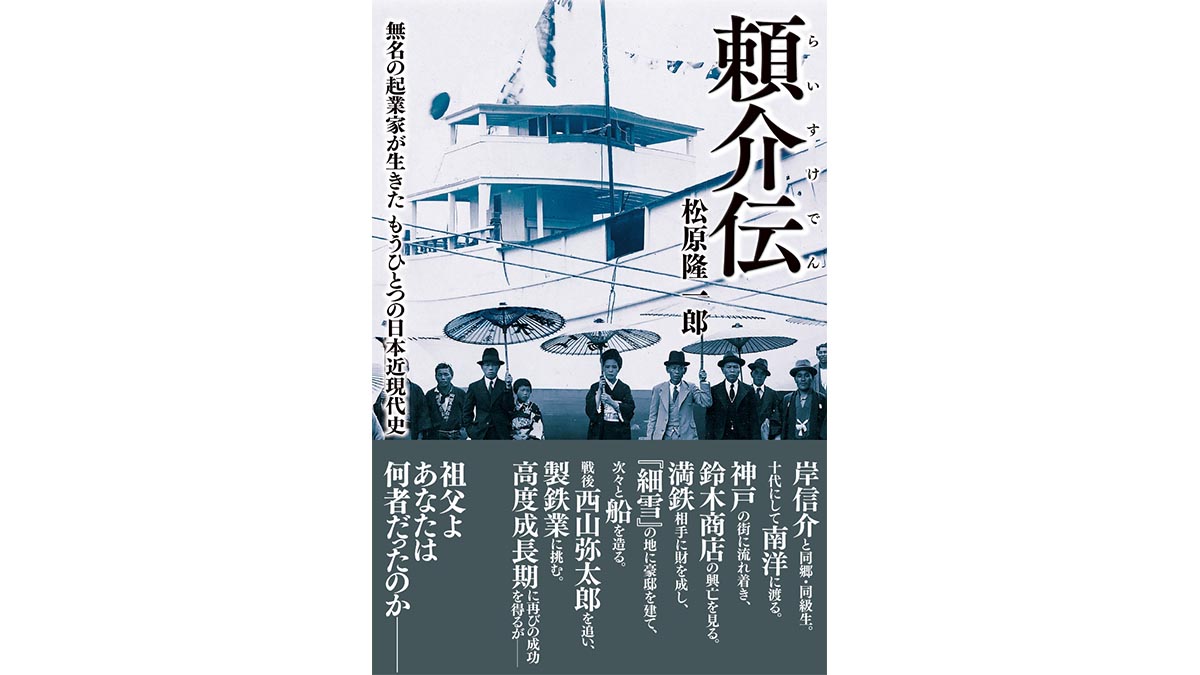

賴介伝

著者:松原隆一郎

発行:苦楽堂

1万冊を収める著者の書庫は、祖父・頼介が最後に残した遺産で造られた。岸信介と同級生だったという祖父は、どのように財を成し、そして失ったのか。「無名の起業家」の足跡を辿る旅が始まる。戦前の南洋ダバオ。暴動の街・神戸と鈴木商店の興亡。満鉄相手の大商売。『細雪』の地での成金暮らし。すべて戦禍で失われた8隻の船。終戦直後の再起。『華麗なる一族』を地で行く製鉄業での栄光と破綻。頼介の生涯は、そのまま神戸そして日本の忘れられた近現代史と重なっていく。この国の百年を体感する傑作大河評伝。