甘いもののことを考えると幸せになる。デパ地下では、ズラリと並ぶスイーツたちを見てあれも買いたい、これも食べてみたいと迷いに迷うし、旅に出たらその土地の名物の甘味はぜったいに味わいたいと常に思う。

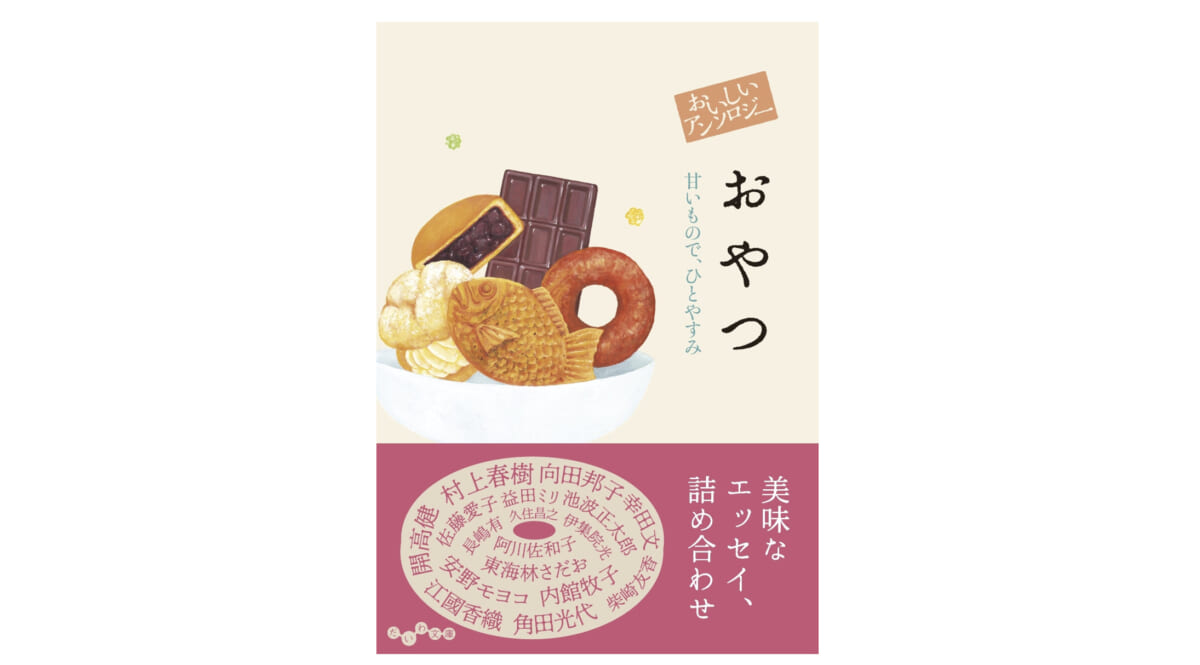

『おいしいアンソロジー おやつ』(阿川佐和子 他・著/大和書房・刊)は日本を代表する43人の作家たちが好きなおやつ、思い出に残る甘味を綴った一冊。さて、どんなおやつが飛び出すか、さっそくページを開いてみよう。

村上春樹とドーナッツ

村上春樹氏は、アメリカ、ボストン郊外にあるタフツ大学にライター・イン・レジデンスとして在籍していたとき、大学に行く前によくドーナッツを買ったそうだ。

途中の道筋にあるサマーヴィルのダンキン・ドーナッツの駐車場に車を停め、「ホームカット」をふたつ買い求め、持参した小さな魔法瓶に熱いコーヒーを詰めてもらい、その紙袋を持って自分のオフィスに行った。

(『おいしいアンソロジー おやつ』から引用)

おなかが減っているときは、車の中でドーナッツをかじることもあったため、村上氏の愛車の床には、ドーナッツのかけらがいつもこぼれていたという。エッセイの中には、ドーナッツの穴はいつ誰が発明したのか? という話も盛り込まれていてとてもおもしろい。

揚げたてのドーナッツって、色といい匂いといい、かりっとした歯ごたえといい、何かしら人を励ます善意に満ちていますよね。どんどん食べて元気になりましょう。ダイエットなんて、そんなの明日からやればいいじゃないですか。

(『おいしいアンソロジー おやつ』から引用)

ああ、読んでいるだけでドーナッツが無性に食べたくなってきた!

向田邦子が食べていたおやつとは?

向田邦子さんが子ども時代だった昭和10年ごろの中流家庭のおやつを羅列すると、動物ビスケット、英字ビスケット、クリームサンド、カステラ、鈴カステラ、ミルクキャラメル、クリームキャラメル、新高キャラメル、グリコ、ドロップ、茶玉、梅干飴、きなこ飴、かつぶし飴、黒飴、さらし飴、変り玉、ゼリビンズ、金平糖、塩せんべい、砂糖せんべい、おこし、チソパン、木の葉パン、芋せんべい、氷砂糖、落雁、切り餡、味噌パン、玉子パン、棒チョコ、板チョコ、かりんとう……と、こんなところだったそうだ。

思い出の中のお八つは、形も色も、そして大きさも匂いもハッキリとしている。英字ビスケットにかかっていた桃色やうす紫色の分厚い砂糖の具合や、袋の底に残った、さまざまな色のドロップのかけらの、半分もどったような砂糖の粉を掌に集めて、なめ取った感覚は、不意に記憶の底によみがえって、どこの何ちゃんか忘れてしまったけれど一緒にいた友達や、足をブラブラゆすりながら食べた陽当りのいい縁側の眺めもうすぼんやりと浮かんでくるのである。

(『おいしいアンソロジー おやつ』から引用)

この他、子ども達を火鉢のまわりに集め、父親がカルメ焼きをつくってくれた思い出なども綴られていて、昭和のほのぼのとしたホームドラマを観ているような気分になれるエッセイだ。

江國香織が静岡まで買いに行った”追分ようかん”

静岡出身の私にとって、ようかんは”竹の皮に包まれた平たい甘味”だった。が、それが静岡独特のものであり、よそのようかんは違っていたと知ったのは東京に出てきてからのこと。

本書には「静岡まで、ようかんを」というタイトルで江國香織さんがこのようかんが大好物だと綴っていて嬉しくなってしまった。

追分ようかんは竹の皮に包まれた平べったい蒸しようかんで、私の大好物だけれど静岡に行かなくては買えない。(中略)なにしろ追分ようかんは特別なのだ。えもいわれぬ風味があり、噛んだときのくちっとした歯ごたえは、一口ごとにため息をついてしまうおいしさだ。

(『おいしいアンソロジー おやつ』から引用)

似たようなようかんはあっても、江國さんによれば本物の追分ようかんは別格だという。エッセイには彼女が中学3年生のとき、家族に内緒で、学校を休み、ひとりで新幹線に乗って静岡までようかんを買いに行ったエピソードも綴られていて、おやつに対しての偏愛ぶりがひしひしと伝わってくるのだ。

開高健が驚愕したベルギーのショコラ

ベルギーはショコラ(チョコレート)の国だ。名だたるブランドもあり、かの地のショコラがおいしいことは今や誰もが知っている。が、開高健氏は、その中でも絶品のショコラに出会い、そのおいしさに言葉を失った経験を綴っている。場所は、ブリュッセルのはずれの森の中にあるレストラン『ラ・ロレーヌ』。その旅で同行した安岡章太郎氏と共に、辛口白ワインのプイィ・フュイッセをすすりながら、カキのシャンパン蒸煮、フォア・グラのトリュフ添えなどを味わい、そしてデザートとなった。

《ダーム・ブランシュ》(白い貴婦人)といってアイスクリームに熱いときたてのチョコレートをかけたのがでた。それをスプーンでなにげなく一口しゃくってみて、ほとんど”驚愕”と書きたくなるショックをおぼえた。思わず「……?……」(中略)ほんとのチョコレートは子供の菓子ではないんだ。それは成熟した年齢の、厚い胸をした、辛酸をくぐりぬけてきた大の男のためのものなんだ。お菓子というより最高の料理の一つなんだ。

(『おいしいアンソロジー おやつ』から引用)

開高氏は、その店のショコラを知ってから、なぜ19世紀のフランス文学などにしばしばショコラが登場して大事にされているかがわかった気がしたそうだ。美食家の開高健氏が驚愕し言葉を失ったショコラを、いつかブリュッセルまで絶対に食べに行きたい! そう思っている。

この他にも、プリン、シュークリーム、白玉、おはぎ、メロンパン…などなど、甘くておいしい話がいっぱい。”美味なエッセイの詰め合わせ”をあなたもお試しあれ。

【書籍紹介】

おいしいアンソロジー おやつ

著者:阿川佐和子 他

発行:大和書房

美味なエッセイ、詰め合わせ。どうしても止められない、ちょっと値の張るチョコレートへの衝動、遠出してでも買いたいようかん、徴兵中の兄が夢中で食べたおはぎ、鍋に浮かぶつるりとした白玉、照れつつお店で頬ばるクリームドーナツ…。読んでいて思わず顔がほころぶ、そして無性に食べたくなる、おやつについての43篇のアンソロジー。古今東西の作家たちが、それぞれの偏愛をつづりました。