病気や老化による負担を減らす、ハンディキャップを克服する――「テクノロジー」を研究する意義の1つだと思います。テクノロジーというとマシーン的なものを想像しがちですが、そもそも杖や車いす、メガネだって、できなかったことを可能にする、不自由をなくすことを目指して作られた道具(=テクノロジー)です。

そんな「人を助ける」テクノロジーの最先端を、先月に千葉県の幕張メッセで開催された「CEATEC 2019」で見てきました。

テクノロジーは人を助けられる。でも、その考えは少し違っていたんです。取材で感じたのは、人間の可能性を広げる未来でした。

視力に関係なく見えるスマートグラス「RETISSA® Display Ⅱ」

CEATEC 2019で数多く展示されていたのが、スマートグラス。メガネ型のデバイスで、現実の光景に重ねてレンズ部分に情報を映せます。音声で情報を届けるものもあります。

なかでも紹介したいのが、QDレーザが展示していた「RETISSA® Display Ⅱ」。というのも、レンズに映像を映すのではなく、網膜に直接映像を投射するスマートグラスなんです。

ものが見える仕組みは、目に入ってきた光が角膜と水晶体のところで屈折し、網膜に光が集まる=焦点が合うことで、対象物をとらえています。

このRETISSA® Displayは網膜に直接投影することで、ピントを合わせる必要がありません。そのため、近視/遠視や乱視、老眼といった屈折異常があっても、鮮明に映像を見ることができるのだとか。

「も…網膜に直接?」と思いつつ体験してみましたが、網膜をスクリーンとしてそこに投射するので、「見る」というよりは「ずっと見えている」と言いますか、「そこに(スクリーン/映像が)ある」感覚でした。もちろん、周囲の景色もはっきり見えます。視線を上下左右に逸らすと、スクリーンがずれることになるので、映像も(見え)なくなります。

すでにロービジョン(全盲ではないが視機能に障害がある状態)のパラアスリートが練習や試合映像の確認に使用するなど、実用も始まっています。今後はコントローラー部にさまざまなユニットを取り付けることで、テキストを表示するなど機能を拡張できるようにしたいとのことです。

たとえば、小型カメラで周囲を記録すると同時に網膜へ投影すれば、ロービジョン者でもはっきりと景色を見られます。今後は高齢化が進み、目の病気を患う人も増えるはず。「見えづらい」を「見えやすい」に、そして「もっと見える」に変えるデバイスが普及する未来を感じました。

3Dプリンターで作った義手は物も持てるし字も書ける

「義肢」とは、病気や事故によって手や足を失った人が装着する器具のこと。人を助けるテクノロジーと聞いて、義手や義足を思い浮かべる人も多いかと思います。

スタートアップ企業が並ぶブースで目を引いたのは、コロンビアのProtesis Avanzadas SASが展示していた、3Dプリンターで制作した義手。人間の手と同じ関節を持ち、マグカップを持ち上げたり、ペンを握って字を書いたりできます。

展示していたのは義手部分に持ち手がついたサンプルでしたが、本来は消しゴムほどの大きさの筋電センサーを腕(の肘と手首のちょうど真ん中あたり)に付け、指を動かそうとする筋肉の電気信号を感知し関節を動かすとのこと。

また、義手には3Dプリンターで作ったシリコンカバーを被せられます。CEOは、装着する人の肌と同じ色のカバーを制作すれば、見た目からは義手を着けていることがわからなくなると説明していました。片方の手をコピーすれば、同じ手相やシワのあるカバーを制作することもできるそう。

いまや3Dプリンターによる義肢の制作はめずらしくありません。従来の義肢よりも安価に、一人ひとりに合ったデザインで作れるため、3Dプリンターで義肢を作る取り組みは少しずつ見られるようになってきています。

それに、近い将来、義肢(を着けている人)も日常にもっと馴染む日が来ると思うんです。たとえば、「メタルギア」シリーズのスネークのような義手が開発されたり(知らない人はごめんなさい)、オリンピックの世界記録を上回るパラアスリートが現れたりと、きっかけはいくつも考えられます。今はサポートするツールとして存在していますが、もしかしたら「機能的だから」という理由で義肢を選ぶ日がくるかもしれない。もっと言えば、ファッショナブルなアイテムとして扱われる日もくるかも。

話を聞いていても、義肢の役割が「ハンディキャップを補うもの」から「人間にはできなかったことを可能にするもの」に変わりつつあることを実感しました。

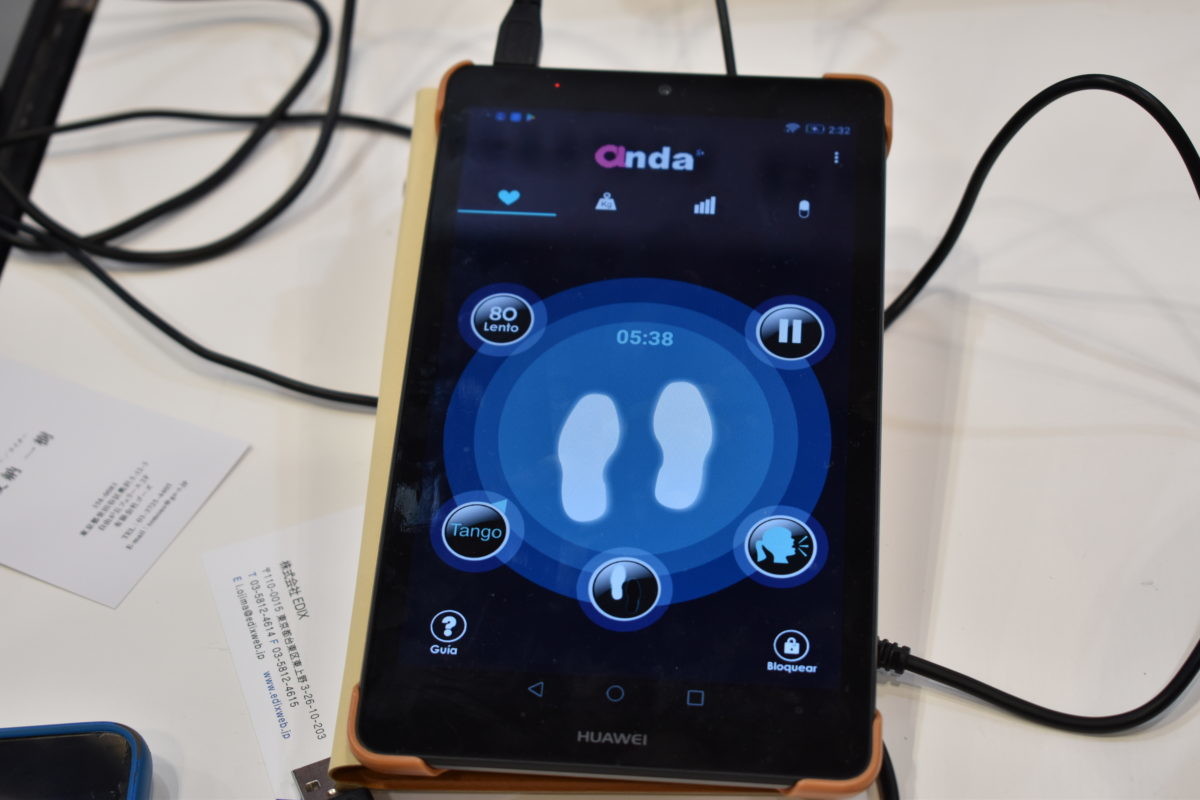

スマホがリハビリを支援する「ANDA」

最後にスタートアップブースからもう1つだけ。興味深かったのが、コロンビアの企業Human Bionicsの「ANDA」というアプリ。パーキンソン病やアルツハイマー病により歩行がスムーズにできない人のために開発された、歩行を助けるアプリです。

人間の体は、ある部分を動かそうとすると、大脳皮質から筋肉へと指令が伝わります。このとき身体の運動を調節しているのがドーパミンです。パーキンソン病のような神経変性疾患は、脳内のドーパミン神経が減少し、ドーパミンをじゅうぶんに生成できなくなることが原因で、体の動きに障害があらわれます。

ANDAの仕組みは、さまざまなリズムやテンポの音楽を流して脳内のドーパミン生成を促すことで、体の動きを助けるというもの。音声ガイドもついており、つまずいたりせずに歩けるようになるそうです。

CEOに聞くと、メガネ型にした理由は「身に着けていても病気であることがわからず、自然に見える」ため。また将来的には、「直線を現実世界に重ねて表示して『赤い線の上を歩きましょう』とガイドすれば、視覚的にも歩行を助けられる」と話し、レンズに情報を表示できるようにしたいと説明していました(そのための開発資金が足りなくてね、とも)。

ANDAは病気を治療するのではなく、あくまでもリハビリ支援を目的としたアプリです。でも支援というかたちなら、スマホにできることはもっとあるのではないかと思います。さらには、VRヘッドセットを作業療法に使う、なんてことも可能ではないでしょうか。

医療は、病気の原因や有効とされる治療法が日々更新されていく世界です。そのなかには、スマホ(アプリ)を活用できるものもあるんじゃないか。そう感じた展示でした。ここで紹介した「未来」が当たり前の「いま」になるのは、まだまだ先のこと。思いのままに動かせる義手が、それこそメガネのような当たり前の存在になるには時間が必要です。

テクノロジーは人を助けるもの、という考えは少し違っていました。テクノロジーは「人の機能を広げる、拡張する」段階に差し掛かっています。いずれ「健常」や「障がい」という言葉に意味などなくなるのかもしれません。病気や障がいがあっても、それらをすべて「可能性」と呼べる未来がやってくるかも――そんな予感がした取材でした。

【フォトギャラリー (GetNavi webにてご覧になれます)】