Vol.126-3

本連載では、ジャーナリスト・西田宗千佳氏がデジタル業界の最新動向をレポートする。今回のテーマは歴史的なPCである「X68000」の復活。レトロハードの復活が増える中、苦難に陥りやすいことがある点を解説する。

ハードウェアの進化と市場の成熟により、20年前・30年前に発売されたゲーム機やパソコン、そのソフトウェアを「レトロハード」として再発売する機運が高まっている。

しかし残念ながら、販売は一時的なものが多く、長持ちする市場にはなりづらいところがある。

理由は、心理的なものと技術的なものの両方がある。

心理的な理由はシンプルだ。「懐かしさ」を軸に売ったとしても、買った人はなかなかそれを長く使ってくれない。レトロ商品につきまとう共通の課題でもある。

一方で、そうしたことは、技術的な課題とも無縁ではない。

ハードウェアが進化し、エミュレーション技術で過去の環境を再現できるようになった、といっても、常に100%完全な再現ができるわけではない。

特に課題となるのは、レトロハードが常に「低価格での販売」であることだ。その結果として、現代のハードウェア技術であったとしても、大きな余裕がある性能のSoCやメモリーを用意できるわけではない。現状発売されているレトロハードの多くが、まだまだギリギリの性能で動いているのだ。特にゲームの場合、ディスプレイやコントローラーの変化もあり、過去とまったく同じ環境を作るのは難しい。その部分の配慮も、性能がギリギリのハードウェアの中で対応せざるを得ない。

そのため、同じようなレトロハードであっても、ゲーマーから見た時の“満足度”“動作の忠実さ”はまちまちだ。職人的な対応を行い、開発段階で1つひとつ課題を潰していかないと、なかなか満足度は上がらない。

ゲームだけの場合にはまだ良い。ゲームを1本1本確認してチューニングすればいいからだ。

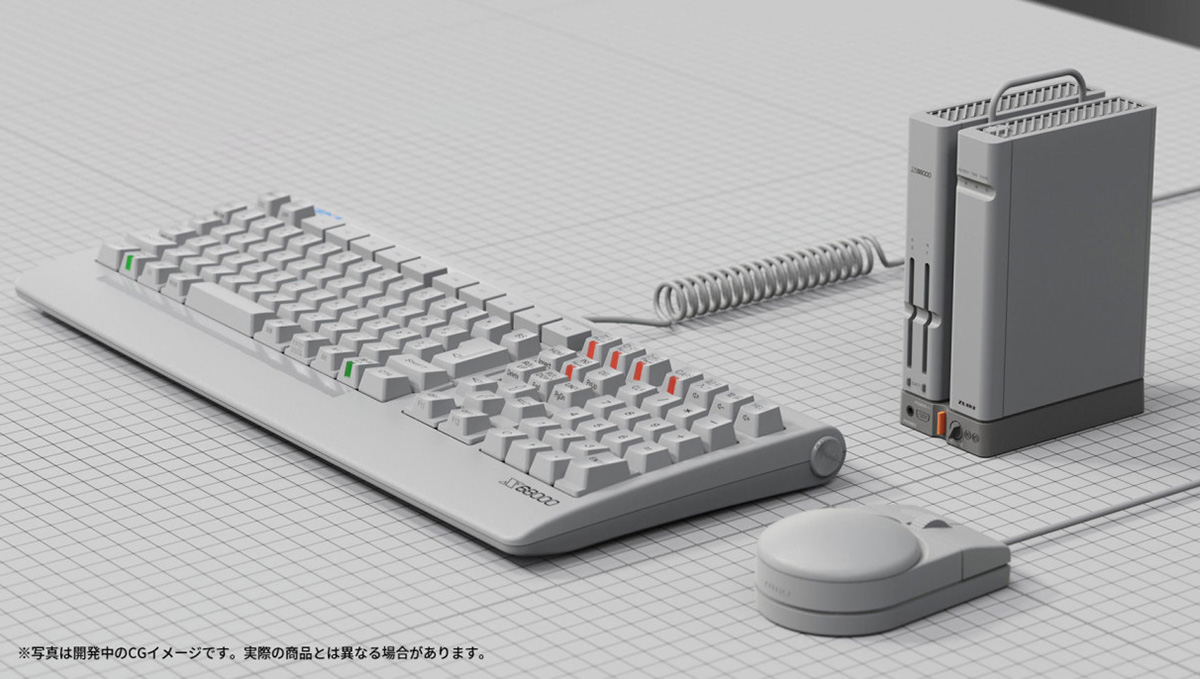

だが、X68000 Zのような“汎用パソコンとしての再現”の場合、過去との差異がどこに潜んでいるかわかりづらく、性能の不足を職人芸でカバーするのは限界が出てくる。本当は高価なSoCを使って性能で押さえ込むのが理想だが、レトロハードは安価に販売せねばならない宿命もあるので、そこにジレンマが生まれるのだ。

そのため過去のパソコンを再現したレトロハードの多くは、結局はゲーム機的な位置付けとして製品化され、“一度売っておしまい”という形に終始している。

そこに抗おうとしているのが、「X68000 Z」であり、西和彦氏が進める「次世代MSX」だ。どちらも、開発側に並々ならぬ情熱があり、レトロハードを1度売っておしまい、という形を超えようとしている。

ただその場合、開発はどうしても長期化するし、ユーザーからの情報共有も必須になる。X68000 Zの場合には、まずクラウドファンディングの形で「アーリーアクセスキット」を販売。ユーザーからの意見吸い上げとそれを元にした改善を図ったうえで、次の展開を目指す。成功するかは未知数な部分があるが、少なくとも“売っておわり”ではない。

過去のソフトを売ることのビジネス化にはいろいろな課題がある。各プラットフォーマーもその点に苦慮している。どんな流れがあるかは、次回解説したい。

週刊GetNavi、バックナンバーはこちら